●

话说石鼓文

︱白锐︱

作为春秋时期文化的活化石,石鼓文凝结着我国早期先民的智慧与思想。本文拟从石鼓文的概况、学术及艺术价值、后世对其的接受等方面做出简要介绍。

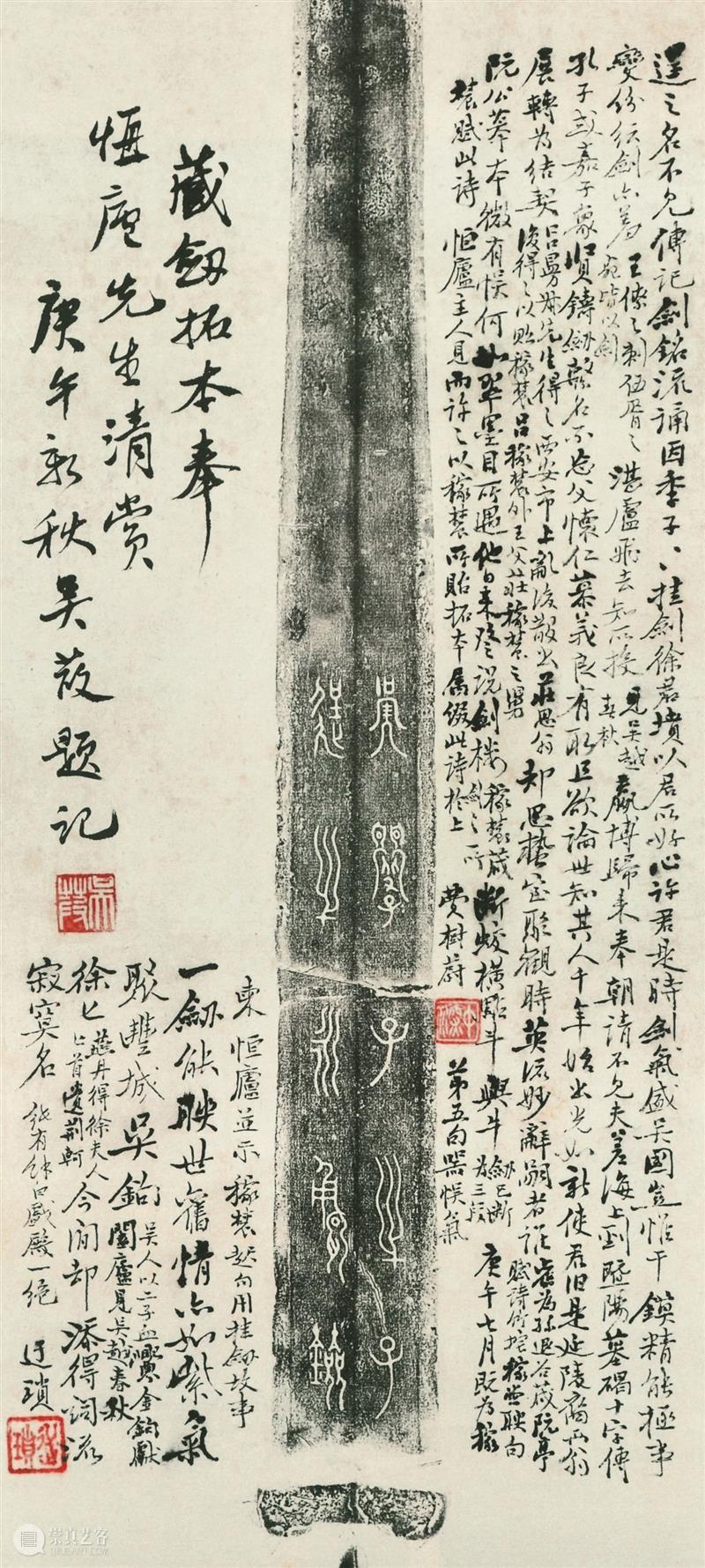

古剑拓本合轴 (局部) 纸本墨笔

纵64.5厘米 横17厘米

一、石鼓文概况

对石鼓文概况的分析基于发现时间、发现地点、形制与命名等方面展开。

石鼓出土于初唐,史籍所载最早可见于贞观年间,苏勖《叙记》:“世咸言笔迹存者,李斯最古,不知史籀之迹,近在关中。”又说,“虞、褚、欧阳共称妙墨”。关于石鼓的发现地点,唐宋以来有几种说法,较为详细的要数李吉甫《元和郡县图志》的记载:“天兴县,本秦雍县,秦国都也。……石鼓文在县南二十里许,石形如鼓,其数有十。”近代学者如郭沫若、唐兰、张光远等,根据“天兴县南二十里许”之说,又进行细致考证,言之凿凿,可为定论。

石鼓的形制,唐窦蒙为其弟窦《述书赋》所作注云“传史籀,周宣王时史官。著大篆,教学童。岐州雍城南,有周宣王猎碣十枚,并作鼓形,上有篆文,今见打本”。韦应物《石鼓歌》有“石如鼓形数止十”。至于石鼓为何是如此形制,郭沫若认为,“石鼓呈馒头形,这是古代石刻中仅见的一例。在这以前无此形状,在这以后也无此形状。秦始皇帝的各种有名的刻石都是没有遵守秦人的这个传统的。我的推测是这样:这应该就是游牧生活的一种反映。它所象征的是天幕,就如北方游牧民族的穹庐,今人所谓蒙古包。秦襄公时的生产概况离游牧阶段不远,故在刻石上采取了这种形象。”

唐宋以来,学者们从不同的角度给石鼓命名,其中以石鼓、石鼓文、猎碣较为常见。唐代徐浩《古迹记》、张怀瓘《书断》、李吉甫《元和郡县图志》、韩愈《石鼓歌》等诗文综合质地、形制、铭文等多方面命名的“石鼓文”最为合理,所以自唐代以来,此名流传甚广,影响最大。石鼓十枚,每鼓刻诗一篇,在学者们对其命名中,戴君仁与郭沫若的命名相同,为《车工》《汧》《田车》《銮车》《雨》《作原》《而师》《马荐》《吾水》《吴人》。

熹平石经残字 罗振玉跋本 (局部)

纸本墨笔 上海图书馆藏

二、石鼓文的学术及艺术价值

从史学的角度来说,石鼓文记述渔猎、祭祀等活动场景,为了解当时的社会生活提供重要史实;从文字学的角度来说,石鼓文保留业已消失的古文字,为研究考察上古文字提供珍贵的原始资料;从文学的角度来说,石鼓文是可与《诗经》媲美的叙事史诗,具有极高的文学价值;从书法艺术的角度来说,石鼓文是由大篆向小篆演变而又尚未定型的过渡性字体,在书法史上起到承前启后的作用。以下分别从四个方面进行叙述。

1.史学价值

石鼓文具有极高的史学价值,记载秦国国军选车徒、备器械,与周天子的使者同游渔猎的盛事,可以窥见春秋时期秦人在自然、政治、文化、生产等方面的基本情况。下面以描写田猎的诗篇《车工》为例,理解当时秦人所具有的刚健、尚武、激扬、奋进的文化精神。

车既工,马既同。车既好,马既。君子员邋,员邋员,鹿速速,君子之求。角弓,弓兹寺,驱其特,其来,,即即。鹿,其来大次,驱其朴,其來,射其蜀。

春秋时期,战车是国力、军事实力的象征,开篇对车马的夸赞,实则为骁勇善战的秦人进行铺垫。诗篇中部展开具体刻画。猎人准备好精良的弓箭,悄悄击中野兽,野兽在猝不及防间逃到猎人提前布置的战阵中,慌乱奔突,惊尘飞扬。猎人身手不凡,一箭射杀慌不择路的野兽。在浓重的渲染和铺垫下,着重描绘狩猎的高潮,突出猎人狩猎的高超技艺以及勇猛刚健、自信豪迈的精神气质。一篇《车工》体现出春秋时期秦人的尚武精神,也从侧面体现出石鼓文所承载的史学价值。

(商) 戍嗣子鼎铭文

器通高48厘米 口径39.5厘米

中国社会科学院考古研究所藏

2.文字学价值

石鼓文的诗文内容反映春秋早期的生活状况,但由于刻石较晚,它的文字是春秋中晚期形成的,因此与同时期秦公簋、秦公磐的文字风格极为相近,而与春秋早期和战国时期的文字存在明显的差异。裘锡圭在《文字学概要》中指出:“在春秋时代的各个主要国家中,建立在宗周故地的秦国,是最忠实地继承了西周王朝所使用的文字的传统的国家。”诚然,秦人直接继承西周文字,而因其后来统一全国,所以秦系文字在中国文字发展史上占据正统地位。石鼓文作为承前启后的秦系文字,一面连着商周以来的古文字,一面连着大篆,因此具有举足轻重的文字学价值。

(商) 二祀其卣铭文

器通高38.4厘米

故宫博物院藏

3.文学价值

石鼓文,共十枚,高约三尺,宽约两尺,分别刻有大篆四言诗。饶宗颐在《秦出土文献编年》的序言中指出:“愚一向以为十鼓为长篇联章体,与雅硕可媲美。……涵泳十鼓之文,俨然王者气象。尤以‘天子永宁,嗣王始囗’句……分明为周室猎于西垂沂渭之所作,非秦公偕天子同猎之措辞。盖考文辨体,当先定其宾主,十鼓之诗,自以周王为主,秦人刻石,始皇相斯,皆文辞古简,无十鼓之瑰丽,乃谓秦景公出猎,并飨周王,于事理未合。十鼓信为自来‘畋猎文学’之极品,从后衍生出汉人《羽猎》《长杨》之巨制,此非秦初列于诸侯局促于一隅时所宜有,况出土文辞,出钟誉较长外,至今未有第二类石鼓之制,故十鼓应为王室之作。”显然,这是“从文学的观点”来看待石鼓文。与《诗经·秦风》的风格、内容颇为类似,石鼓文的文学价值也是弥足珍贵的。

4.书法艺术价值

石鼓文的书体属于大篆体系,对后来秦小篆的出现产生很大的影响,在书法史上具有承前启后的重要地位,有“大篆唯一的法则”之美誉。

与金文相比,石鼓文更加规范、严整,在用笔、结体、章法等方面都具有独特的个性。具体而言,石鼓文用笔挺拔匀圆,以中锋用笔为基本笔法,改造金文粗细不均的图画式用笔为圆转如一、匀称等粗的线条,行笔过程为藏锋逆入,中锋行笔,回锋收笔,线条遒劲质朴。石鼓文不仅在用笔上呈现为大篆与小篆的过渡形态,在结体上同样兼有二者的特点,表现为左长右短、左低右高,上紧下松。总体而言,其结体方正舒展,丰厚大方,讲究对称并富于变化。章法疏朗均衡,开合有度,虽字字独立,但注意到上下左右之间的偃仰向背关系,从而全篇气息畅达,开阔雄强。从美学角度来看,石鼓文具有庙堂正大气象的壮美、古朴疏朗的和谐之美、中锋劲健的婉转之美、金石气韵的朴实之美。

石鼓文自被发现之后,就引起学者文人的高度重视,歌颂其书法艺术的价值。诸如,张怀瓘在《书断》中评述“籀文”时赞曰“体象卓然,殊今异古;落落珠玉,飘飘缨组;苍颉之嗣,小篆之祖;以名称书,遗迹石鼓”,并将史籀书列为神品,评述称“(石鼓文)开阖古文,畅其戚锐,但折直劲迅,有如镂铁。而端姿旁逸,又婉润焉”。窦《述书赋》中说:“籀之状也,若生动而神凭,通自然而无涯。远则虹绅结络,迩则琼树离披。”杜甫《李潮八分小篆歌》中有“苍颉鸟迹既茫昧,字体变化如浮云。陈仓石鼓又已讹,大小二篆生八分”。韦应物在《石鼓歌》中写道:“周宣大猎兮岐之阳,刻石表功兮炜煌煌”,“忽开满卷不可识,惊潜动蛰走云云”。韩愈《石鼓歌》说:“年深岂免有缺画,快剑斫断生蛟鼍。鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。金绳铁索锁钮壮,古鼎跃水龙腾梭。”苏辙《石鼓歌》说:“字形漫汗随石缺,苍蛇生角龙折股。亦如老人遭暴横,颐下髭秃口齿龉。”康有为《广艺舟双楫》说:“若石鼓文则金钿落地,芝草团云,不烦整裁,自有奇采。体稍方扁,统观虫籀,气体相近。”赞誉之辞,不胜枚举。

《吴大题鼎彝八轴》吴湖帆藏本 (第五轴、第六轴)

纸本设色 纵132厘米 横42.5厘米

上海图书馆藏

三、宋以后对石鼓文的接受

在晚唐五代的战乱中,石鼓文不知沦落何处。北宋初年凤翔知府、司马光的父亲司马池喜好古物,到任后多方查找,找回九枚散失的石鼓,运到凤翔府学孔庙保存。北宋仁宗皇佑四年(公元1052年),金石收藏家向传师在一位屠夫家找到被做成磨刀石的“作原鼓”,运到凤翔府学。十枚石鼓终于聚齐,可惜因长期得不到很好的保护,石鼓上的文字遭到严重毁坏。北宋大观二年(公元1108年),宋徽宗下诏,派蔡京把凤翔的十枚石鼓迁到汴京,石鼓文由此被视为国宝。十枚石鼓放置在稽古阁后,徽宗命金匠高手给石鼓填注黄金,以减缓自然风化。此举对减少人为磨损和自然氧化起到了一定的保护作用。然而,时至金代,石鼓文的命运急转直下,靖康二年,金人掳走徽宗、钦宗二帝及宗室臣民,城中礼器法物、珍贵古籍、天文仪器等宝物也悉数掠走,这其中就包括石鼓文。金兵在北上途中,道路崎岖颠簸,石鼓文遭到损毁,部分字磕破脱落,后因体积庞大,被遗弃于燕京大兴。石鼓再次现身,是元仁宗皇庆元年(公元1312年),虞集迁石鼓入国子学孔庙(后名国子监)大成门内,再次作为国之珍宝保护起来。石鼓文在此平安地经历了元明清三代。在中国近代史上,石鼓文的命运起起伏伏,辗转南京、上海、西安、宝鸡、汉中、成都、峨眉等多地,直到1950年回迁进京,陈列于故宫博物院箭亭。现在作为国家一级文物的十枚石鼓安静地端坐于故宫珍宝馆内的石鼓馆里,受到了很好的保护,常年供游人观赏。石鼓无语,千年沧桑,尽在那斑驳不清的点画之间。

从问世至今,十鼓均在,但因年代久远,特别是唐初发现之前,一直暴露于荒原之中,风吹日晒,雨露侵蚀,其中“马荐鼓”因摹拓泐损,已一字无存。据北宋欧阳修记载,他看到的石鼓文有465字,已有一半文字辨认不出。到元代虞集时,石鼓上只有386字。清代乾隆五十五年(公元1790年),王杰等人在《重排石鼓文释文音训序》中记载,石鼓文“现存字凡三百十,重文二十有二”。宋代以来,有关著述所记字数与实际所存数字有一定的差距,其关键在于对残字的取舍没有统一标准。对现存的石鼓文进行统计,不计重文、合文应有三百五十六字。

罗振玉《石鼓文考释》摹写本 (局部)

对石鼓文的研究和学习,有赖于世传拓本。目前所见,北宋拓本曹氏旧藏“先锋本”、浦氏旧藏“后劲本”、顾氏旧藏“中权本”最古,其中,“先锋本”与“后劲本”“中权本”相比,残字所存笔画较多。还有元拓本、明拓本、清初拓本、民国拓本等。另有摹刻本,如宋薛尚功《历代钟鼎彝器款识》本、宋庐山陈氏甲秀堂法帖本、明顾从义端砚缩刻本、明杨慎《石鼓文音释》木刻本、清陕西耀县药王山左重耀翻刻本、乾隆御刻、张燕昌翻刻天一阁藏本、阮元重摹天一阁本等。临摹本有吴大摹写本、罗振玉《石鼓文考释》摹写本、郭沫若《石鼓文研究》摹写本、王福广摹写本、吴昌硕临本等。

作者为中央美术学院博士后

(编辑:张楠)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》㉕期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享