又至周五,欢迎来SFM·595微电台小聚,今日继续奉上黄爱玲老师的精彩影评。透过她美不胜收的文字,让我们再次与著名导演西奥·安哲罗普洛斯相遇。

今日SFM·595微电台节目,我们将与你分享黄爱玲老师撰写的《安哲罗普洛斯的凝望》,一起解读安哲罗普洛斯电影中的哲学与诗意。

安哲罗普洛斯的凝望

安哲罗普洛斯(Theo Angelopoulos)的电影,都写寻觅之旅,我们观其作品,也如踏上漫漫长路,冷不提防打了一个瞌睡,醒来眼前白茫茫一片,然后迷雾渐散,只见一个一个小小人形,悬挂在边界的铁丝网上,或稻草人似的插在雪地里,面向渺渺的彼方(《尤里西斯的凝望》[ To vlemma tou Odyssea/ Ulysses' Gaze, 1995年〕、《一生何求》[ Mia aiwniothta kai mia mera /Eternity and a Day,1998年〕),犹如马格烈特(Magritte)画中那些永远在半空中飘游的戴帽黑衣男人,令人只想逃回睡梦时的迷糊状态里去。有时候,我们倒又变成了人群中的一员,在漫空飞雪中遥望天际,默然无语(《雾中风景》〔Topio stin omchli/Landsape in the Mist,1988年〕、《尤里西斯的凝望》),大家仿佛走进了夏加尔(Chagal)那如梦如幻的画中世界,集体被催眠了似的。

左图:电影《尤里西斯的凝望》剧照

右图:电影《一生何求》剧照

《一生何求》中有一个看似莫名其妙的镜头:三个身穿黄色雨衣的人,在黑夜里骑着脚踏车,缓缓溜过,犹如寂寂人生路上被忽略了的点点生机。重看《雾中风景》时发觉也有几个黄色雨衣人过场,而《鹳鸟踟蹰》( To meteoro vima tou pelargou/ The Suspended Step of the Stork,1991年)片末爬上木杆驳接电话线,让隔绝的边界两地得以沟通的工人,也正是穿着黄色雨衣的。前后观影旅程联系起来,方明白这几个看不清面目的黄衣人,其实寄托了安哲罗普洛斯对人类文明无限的期盼。这深切的期盼也见于其作品里反复出现的另一组意象:街头乐队的演奏。在《尤里西斯的凝望》里萨拉热窝的一段,每逢停火,来自不同族裔和宗教的小孩就会聚在一起演奏,交响乐曲在雪窖冰天里悠悠飘扬,令人动容。《一生何求》中的老人和小孩,夜里坐公共汽车在城中漫游,中途也有年轻人小乐队上车演奏,纾解途人的寂寞与心结。

电影《一生何求》剧照

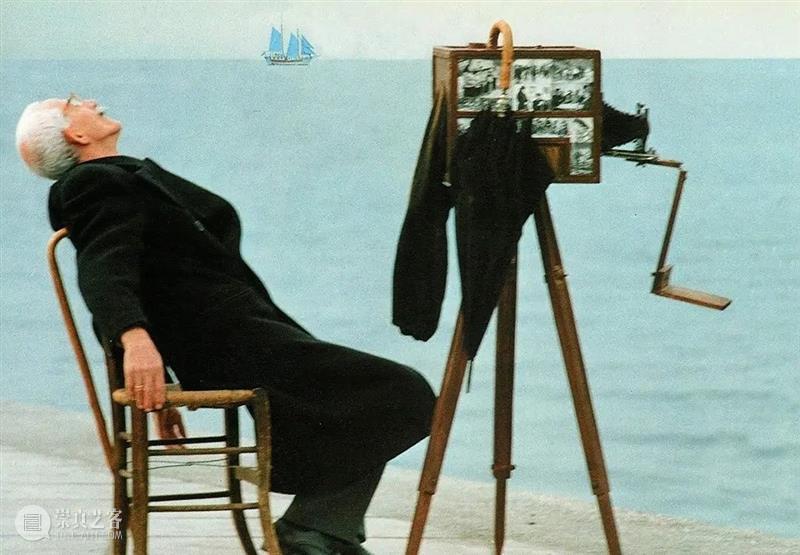

对安哲罗普洛斯来说,电影是对时代的凝视,或更准确来说,是对时间的凝视。没有任何其他艺术形式比电影更能捕捉时间的流逝,而又更能保留时间,让它一回又一回地重复自己。《尤里西斯的凝望》里有一名老先生,专门收藏和修复旧电影。遍地烽火,他仍无怨无悔地守着他的菲林与家园。“我只是收藏被忘却的凝视罢了。”——他对千里寻根的希腊裔美国导演如是说,令我想起法国电影资料馆的鼻祖亨利·朗格卢瓦(Henri Langlois)。朗格卢瓦对影片收藏的执著孕育了一代人对电影的狂热,让人明白电影也是一种文化,应该珍而重之。

亨利·朗格卢瓦

《鹳鸟踟蹰》也写电影人的反省。纪录片导演到希腊、土耳其边境的难民营访寻一名失踪多年的希腊政治家,却看到了人类仇恨所带来的最大苦痛——流放。在安哲罗普洛斯的作品里,流放是一个重要的主题,其意义却远远超乎地域,而引申到广义的文化层面上去。《一生何求》里垂死老人与19世纪希腊诗人的寻字历程,其实就是一次文化之旅。《鹳鸟踟蹰》中,女主角与未婚夫隔着一条河流举行婚礼的一场戏,便极诗意地总结了安哲罗普洛斯电影中对希腊文化现状的思考:一对新人天各一方,只凭那一致的凝望结合在一起。老父与女儿共舞时说:“很痛。”中国人若把时代的喧闹暂放一旁,是应该看得懂安哲罗普洛斯的电影的。

1999年4月

备注:内地和香港关于国外人名和片名的翻译略有不同。

黄爱玲

595,是电博的地址号码,

今后在595微电台,

我们将用声音和大家见面,

分享有趣的电影故事,

干货满满的电影课堂,

大咖不断的影人访谈......

用声音搭建一个全新的平台,

丰富大家的电影生活。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享