“如果我可以对我的画面说些什么,那它可能不是一张好照片,影像应该凌驾于语言之上。如果你看了这些照片感到压抑,那说明这正是你所需的药片。”

——罗杰·拜伦

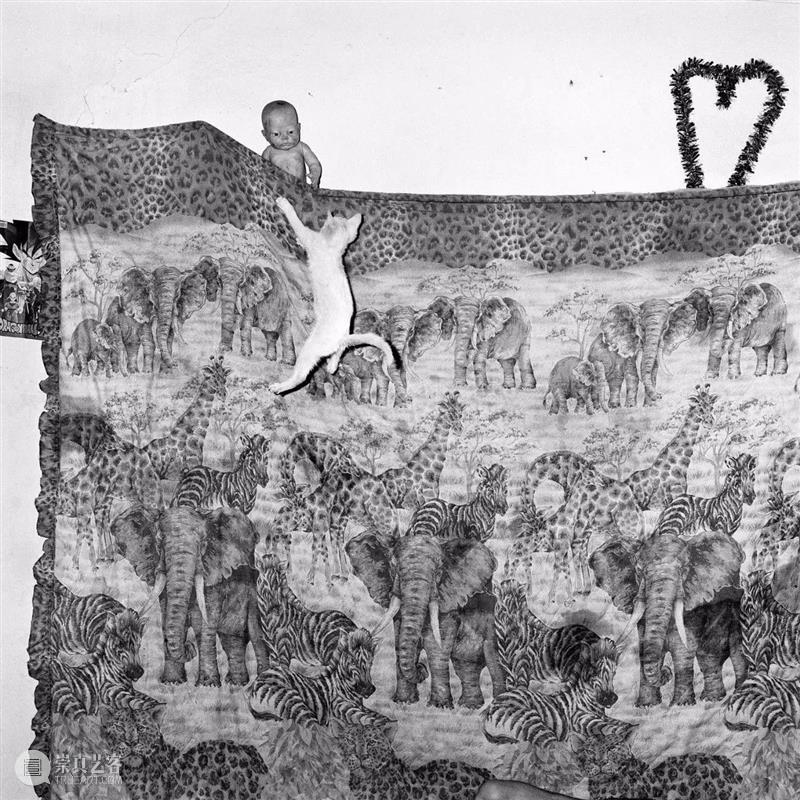

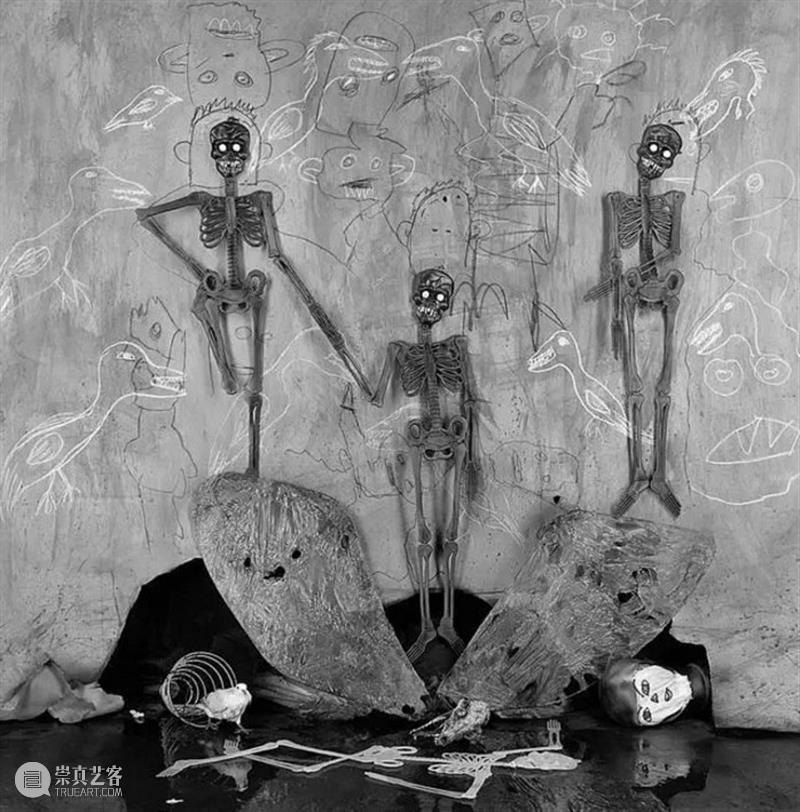

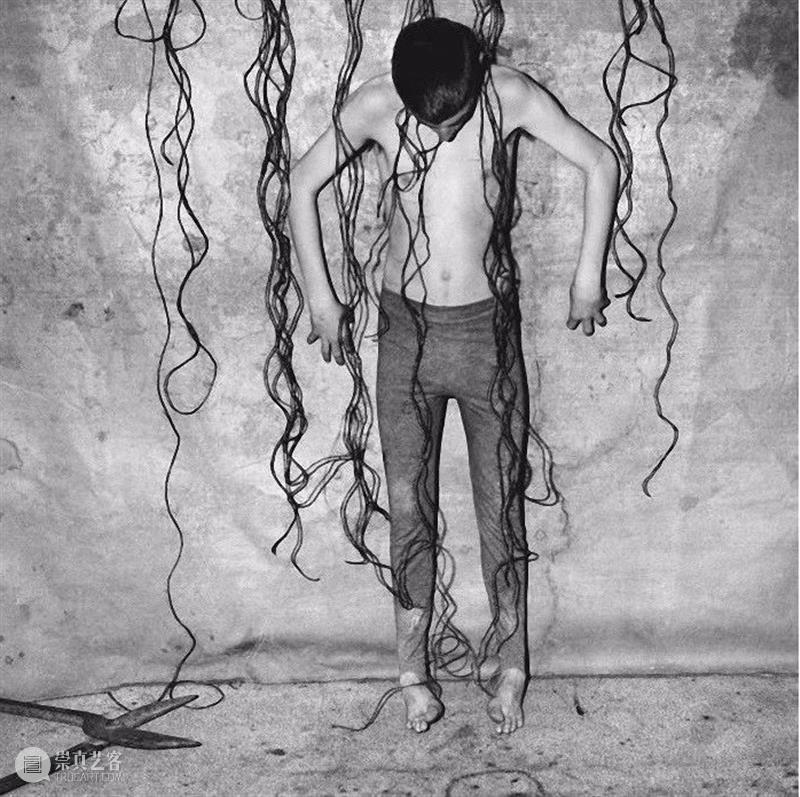

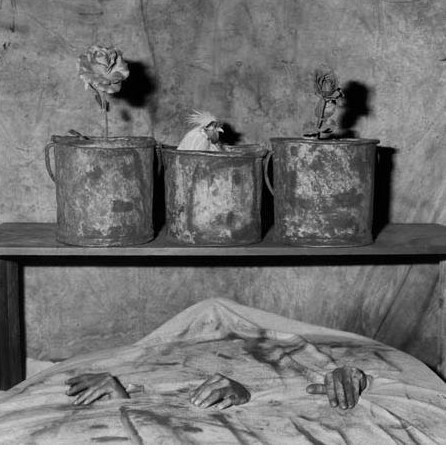

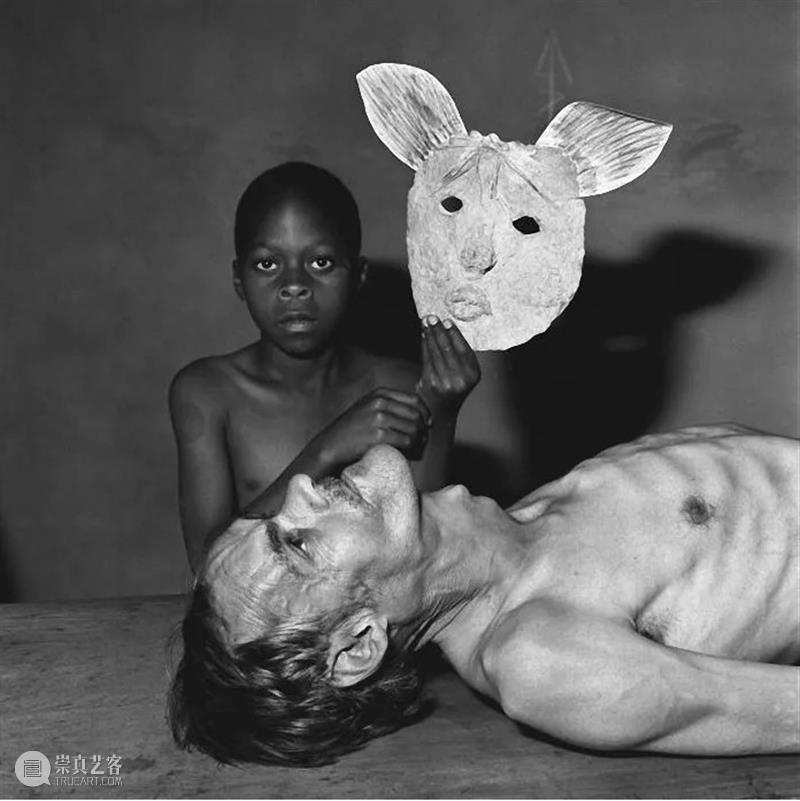

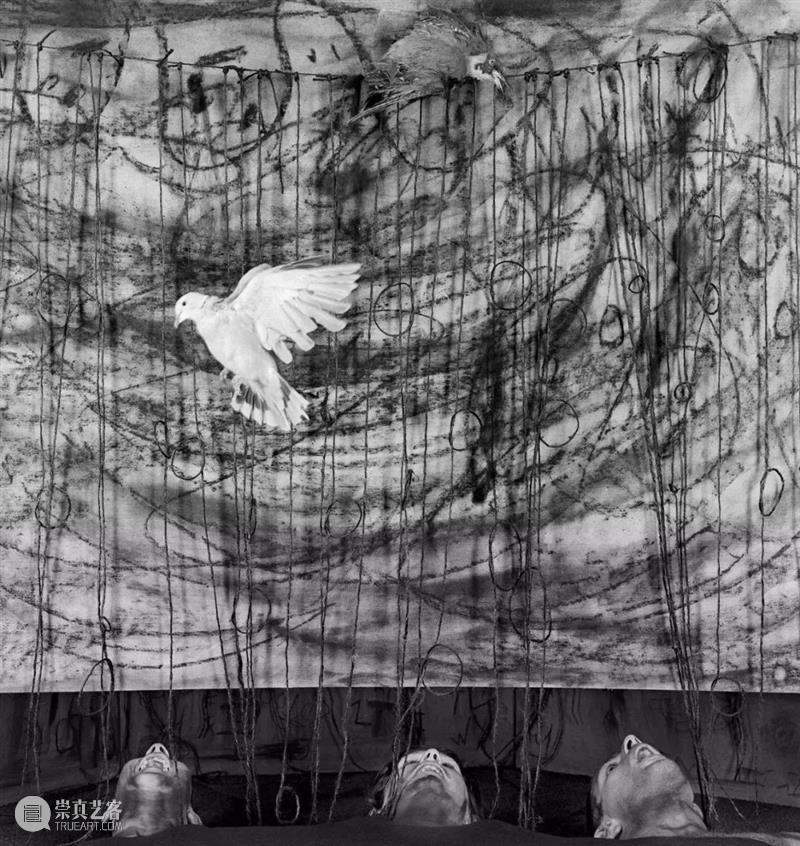

模仿(Mimicry),2005年摄

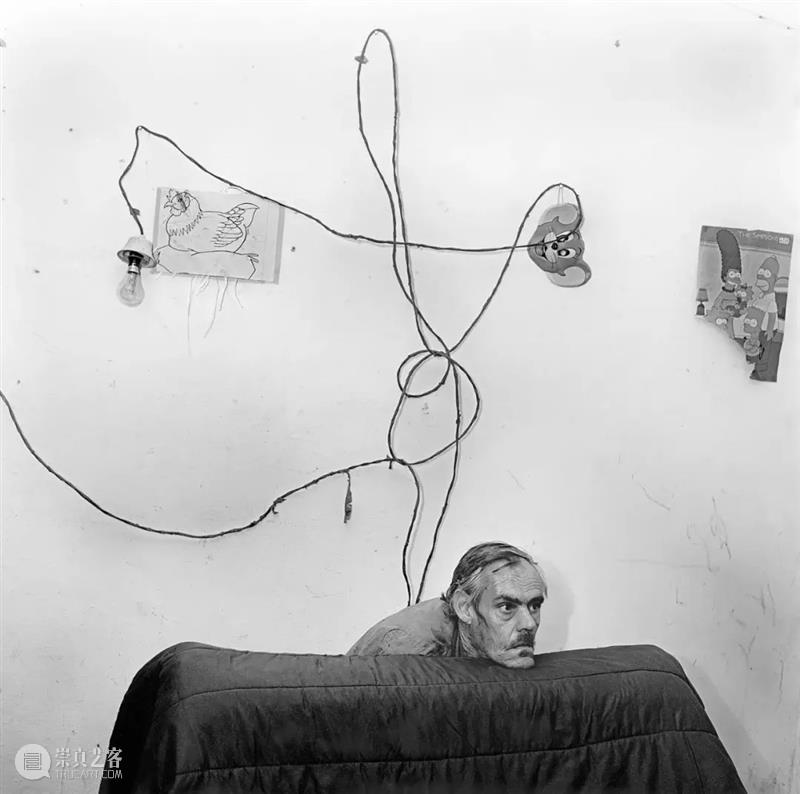

模仿(Mimicry),2005年摄 Die Antwoord, 2008

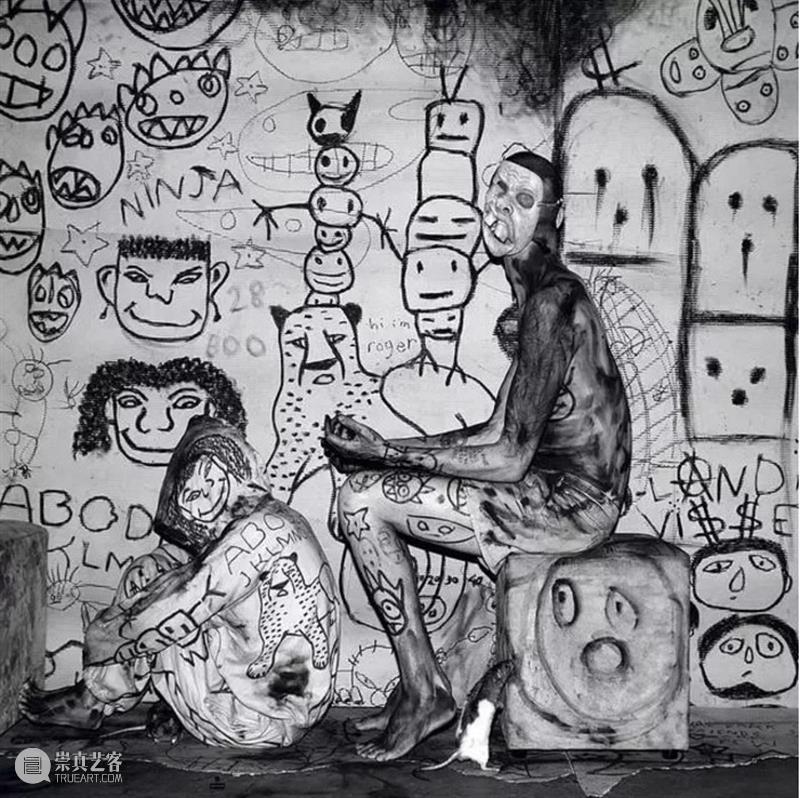

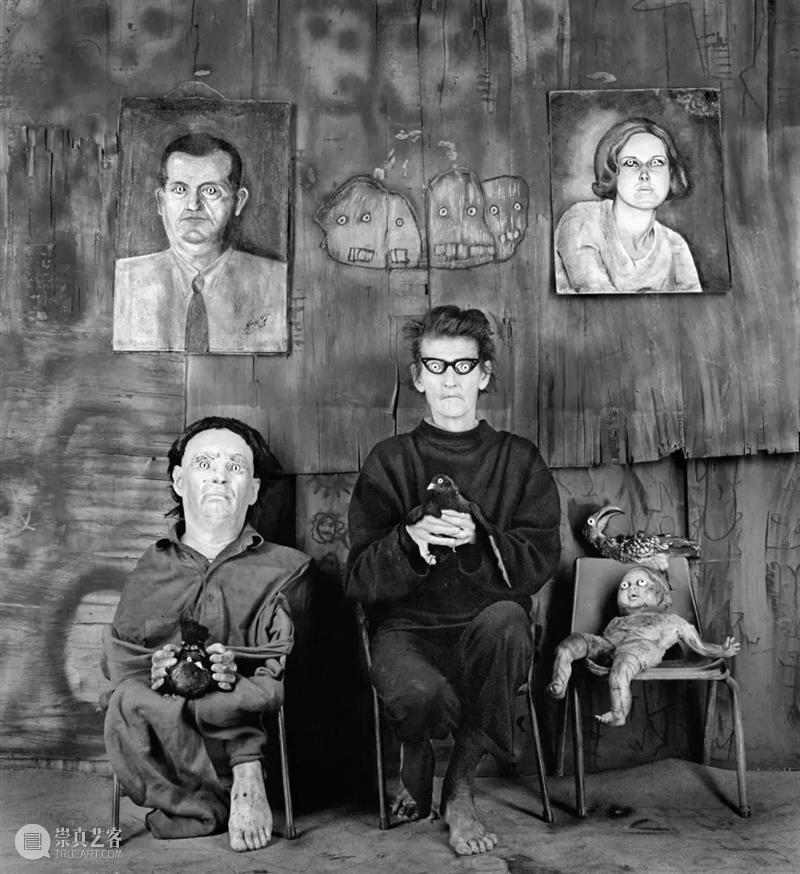

Die Antwoord, 2008

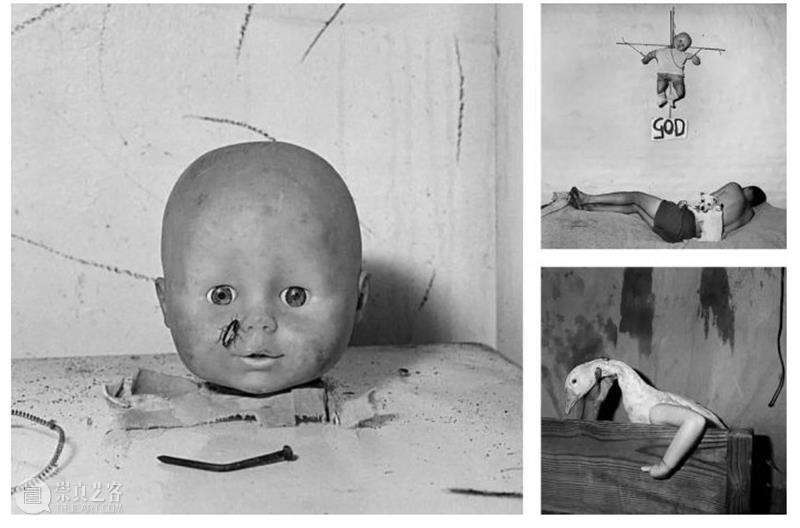

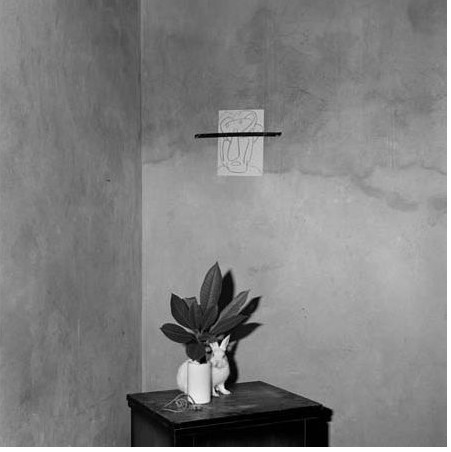

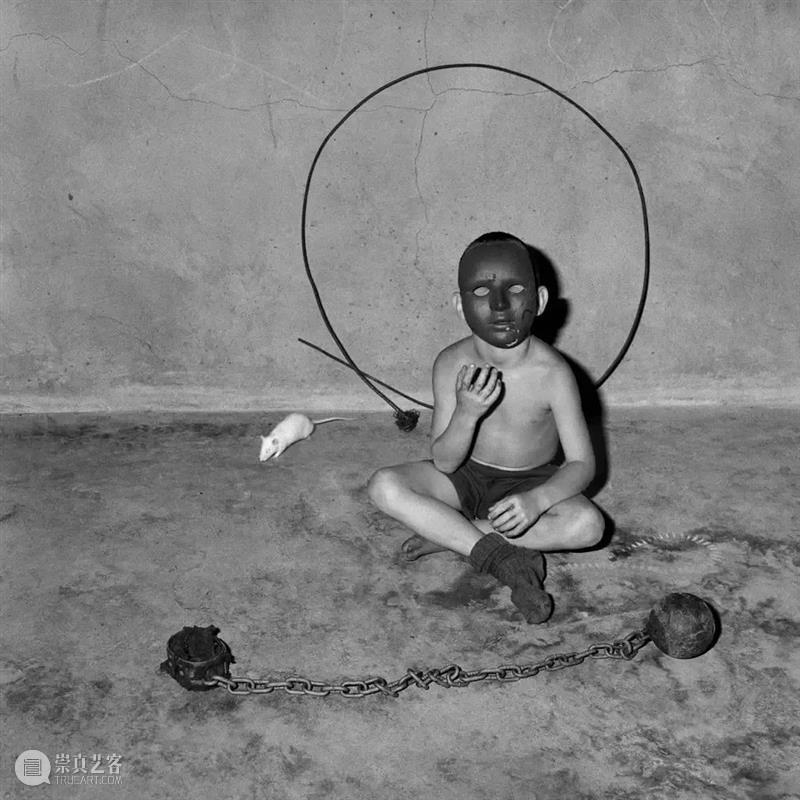

Caged,2011

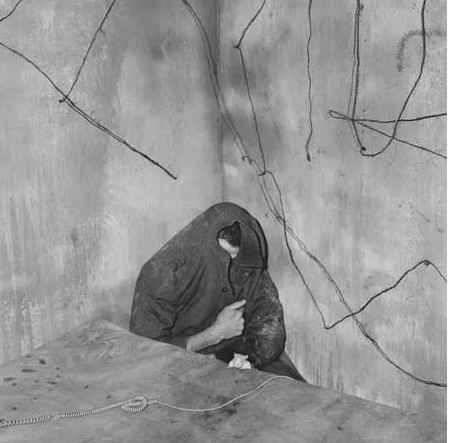

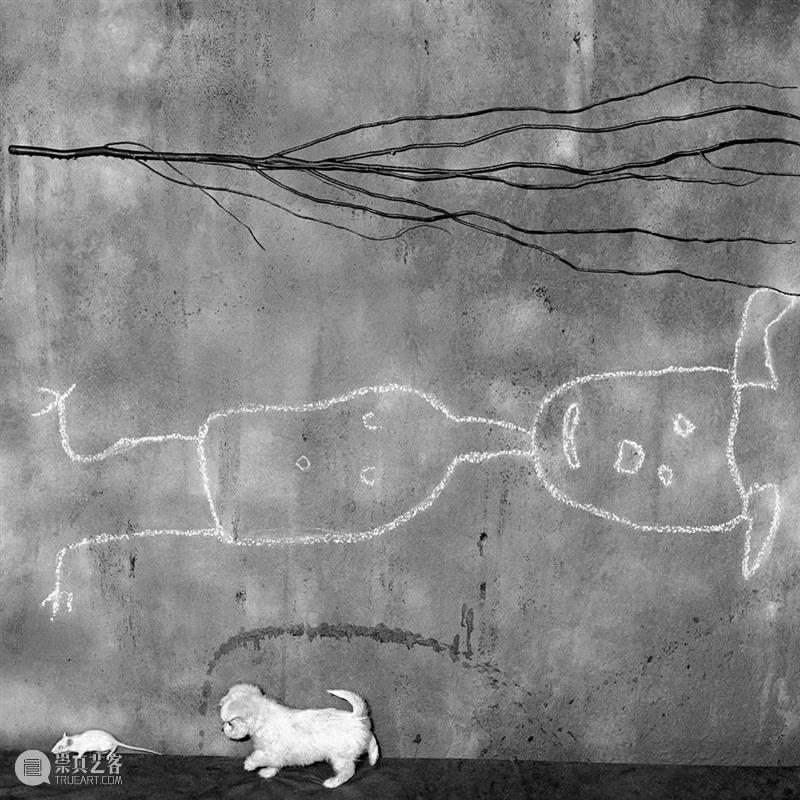

Caged,2011 Wiggle,2007

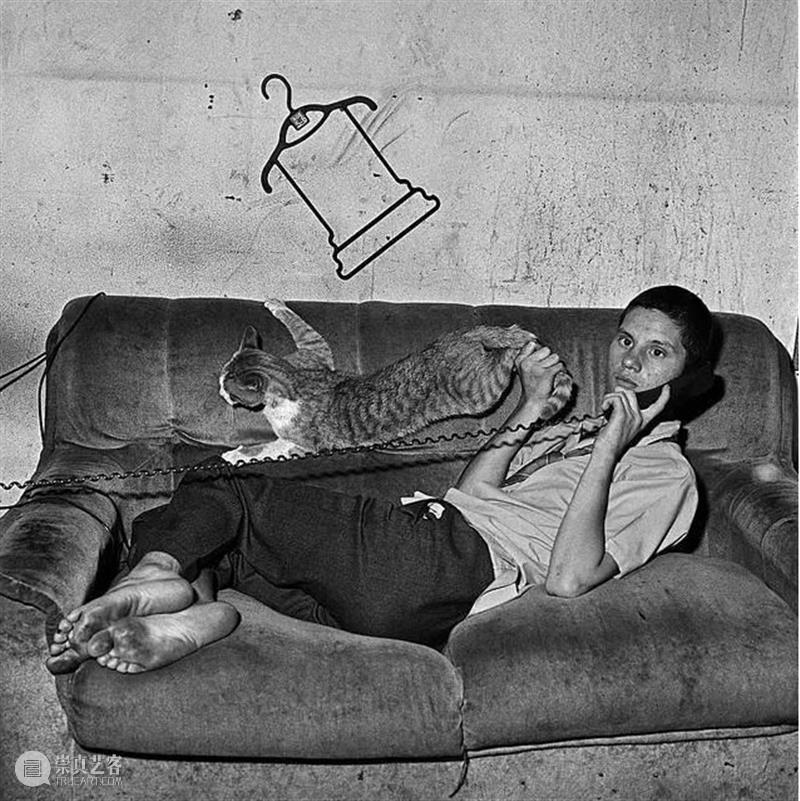

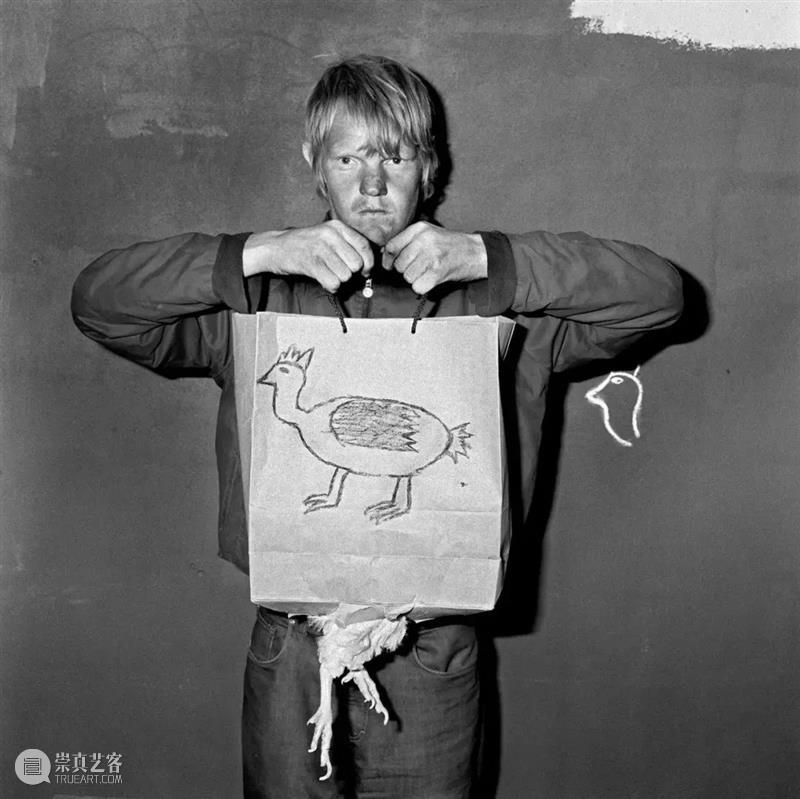

Wiggle,2007 Eugene on the phone,2000

Eugene on the phone,2000 Puppies in fishtanks,2000

Puppies in fishtanks,2000罗杰·拜伦1950年出生于纽约。他的母亲是马格南图片社的编辑,在他还是一个小男孩的时候,就有机会接触到布列松、柯特茲等一批上世纪60年代最重要的摄影师。这些世界知名摄影师的作品深深影响了罗杰·拜伦以后的艺术创作。而在学生时代,罗杰·拜伦并没有选择学习摄影,他曾主修心理学,因为他希望找到一个了解自我的方式。

起初,他只是在烈日炎炎的空荡街道中寻找灵感,但当他敲开居民的家门,便发现屋内的世界会对他的工作产生深刻的影响。通过这些房屋内部各式各样的物件以及居住在其中的人们,他的拍摄视角得以从批判社会现象转移到了探索人们的内心世界上。

大腹便便(Roly Poly), 1972年摄于美国

大腹便便(Roly Poly), 1972年摄于美国

罗杰·拜伦曾提到:“有一个影子一直贯穿于我的作品当中。这个影子越展越深,而我也跟随着它一直往前走。在向前走的这一路上,我变得越发苍老。逐渐地,这个影子和那个叫“罗杰·拜伦”的人融合在了一起,谁也分不清哪一个是真正的拜伦、而哪一个是那个影子。我通过这些照片,追寻着我的影子,我的人生。”

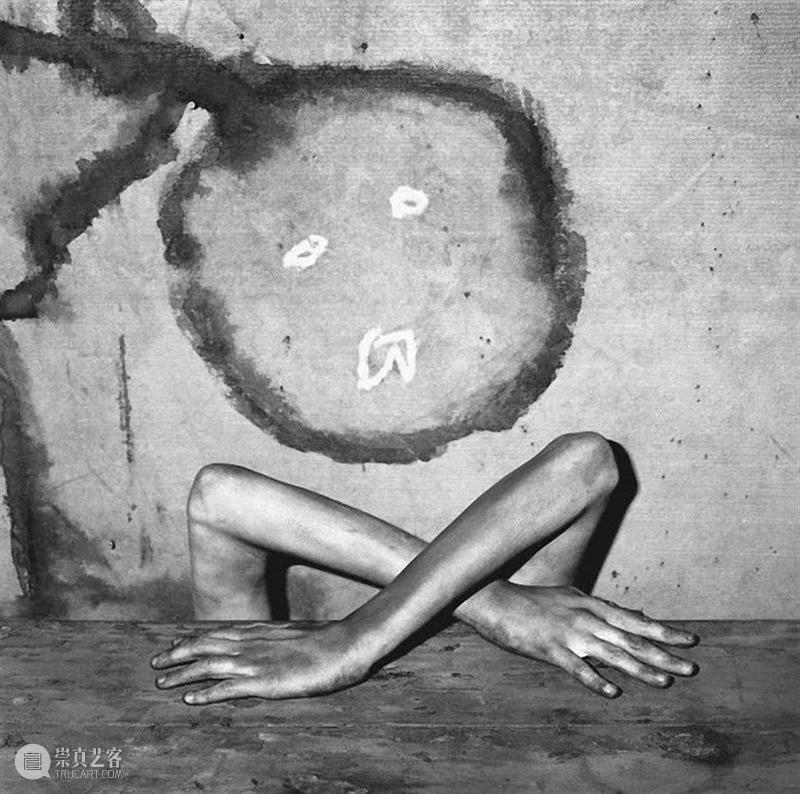

凝视(Stare),摄于2008年

凝视(Stare),摄于2008年

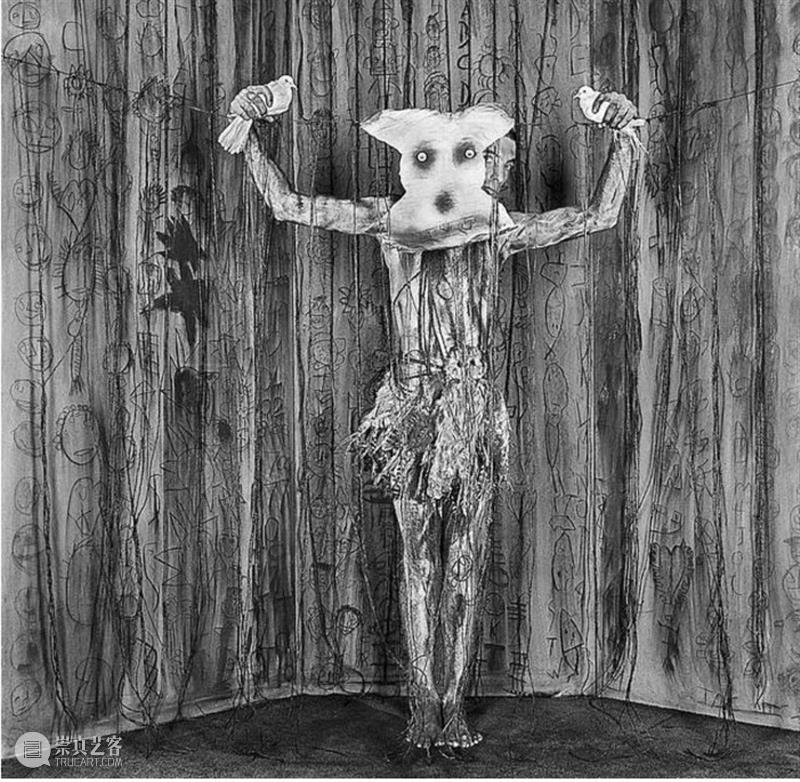

放飞(Cut Loose), 摄于2003年

放飞(Cut Loose), 摄于2003年

“但我越是受到批评,我就会对自己的工作越发有信心。”

拜伦的照片并没有对这一切进行评判或谴责,这些照片也仅仅是向世人如实地展示了这一切。当他在《Platteland》上发表作品时,那些评论家们都感到了不安,便转而评价他的性格,忽视否定这些作品。

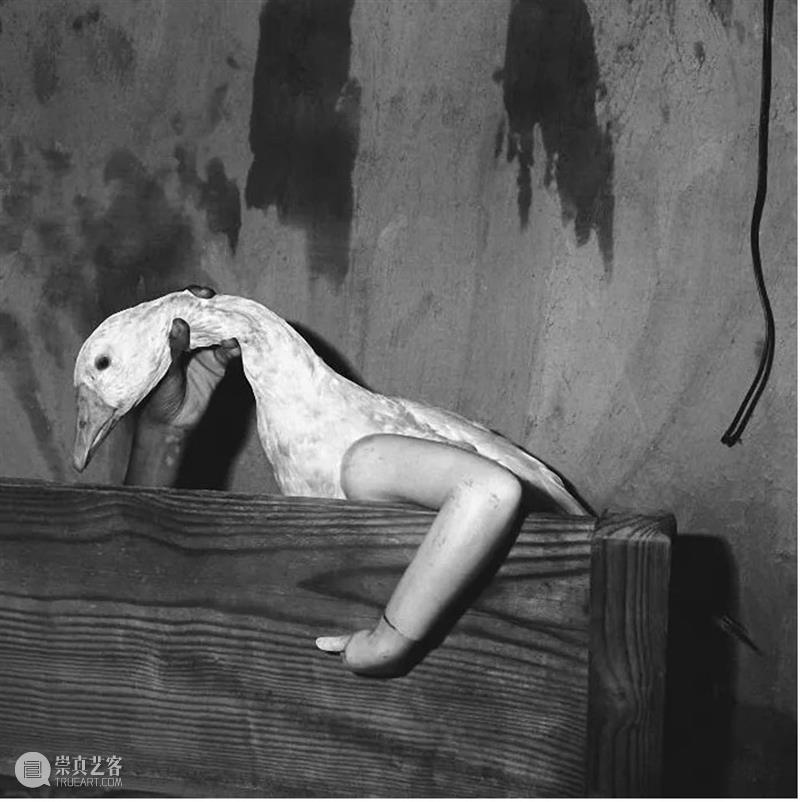

单臂鹅(One Arm Goose), 摄于2004年

单臂鹅(One Arm Goose), 摄于2004年

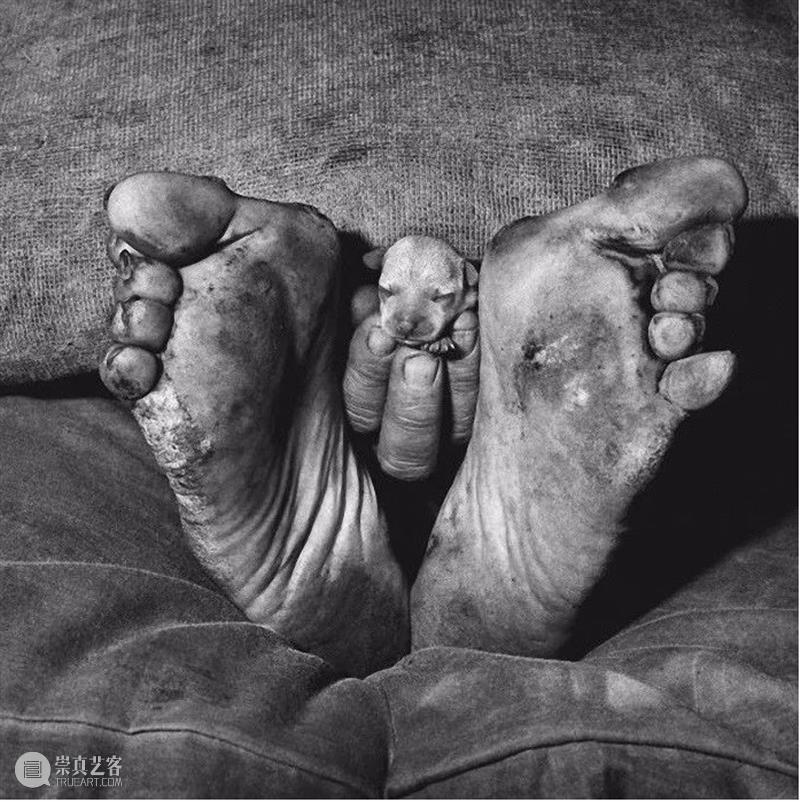

罗杰·拜伦刺激着我们去观察他拍摄的每一张照片。早在1999年的时候,罗杰·拜伦就拍摄了一张小狗夹在两脚之间的照片。

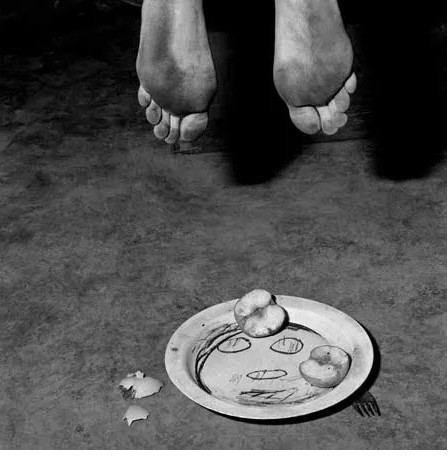

双脚间的小狗(Puppy between Feet), 摄于1999年

双脚间的小狗(Puppy between Feet), 摄于1999年

在这幅作品中,罗杰·拜伦所说的那道影子开始找到属于它的存在方式,它建构了一种介乎于虚构与真实之间的生命哲学。的确,这些都是真实存在的人们,但他们为什么要摆出这样的姿势?难道这些喜剧,恐怖片,戏剧,或者是一些比叙事更进一步的形式,确实能够让我们的头脑和意识更容易吸收吗?

汤米.萨姆森和一个面具(Tommy Samson and a Mask),摄于2000年

汤米.萨姆森和一个面具(Tommy Samson and a Mask),摄于2000年

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享