《离线/offline:应变危机的艺术家》系列第052篇

当艺术不再感人

葛以斋和我怎么认识的,我想不起来了,好像还是在花家地,葛以斋是中国美院毕业的,后来一直在北京发展,近年来我陆陆续续看到了他举办的个展,这一切说明他已经取得了不小的成就,总觉得葛以斋过于表达的少,以至于我们谈论他的作品谈的很少,多数时候是匆匆的街头打个照面寒暄几句。葛以斋在访谈中说到一个问题是当代艺术的观念至上,其中缺乏了感人的因素,这使我想起来多年前梁文道在《开卷八分钟》介绍《绘画的眼泪》一书时的观点,当代艺术变得不再感人,某种程度上陷入了毫无疑义的深刻。

——段少锋

段:段少锋

葛:葛以斋

段:2020年迄今为止印象最深刻,最为触动的事情是什么?

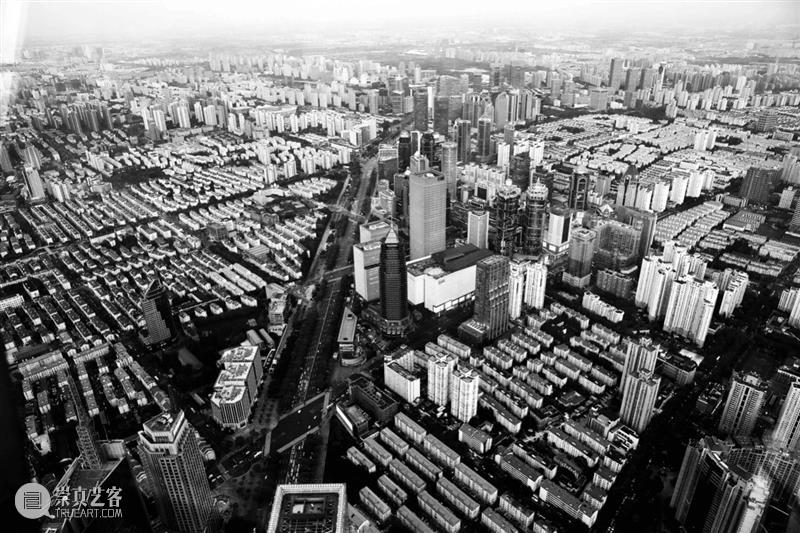

葛:相较于疫情在全国乃至世界范围内爆发、扩散,从而上演的一幕幕渗透着人性悲欢善恶的荒诞戏剧,个人的频繁琐事显得渺小而微不足道。疫情最严重的时候,人们的生活按下了暂停键,封城、居家隔离、停工停学等等,都是从未经历的,注定难以忘怀的事情。

疫情期间的记录,关于生命和都市,俯视

疫情期间的记录,关于生命和都市,平视

疫情期间的记录,关于生命和都市,仰视

段:2020被打断的工作节奏如何调整,迄今为止工作上的推进怎么样?

葛:对于我个人而言,2020年是非常特殊而重要的一年。一是经历了疫情,二是举办了我人生中的第一次个展。毫无疑问,面对疫情,在心理层面上会产生一定影响,甚至是一种强烈的危机感。我的工作室和家是一体化的,工作期间,除了疫情给生活带来的出行不便利,对于工作节奏而言,影响不大。能否专注创作更重要的是依靠自身的自控力,和当下的心境与计划。个展结束后,调整好状态,目前已经进入到了正常的创作秩序中。

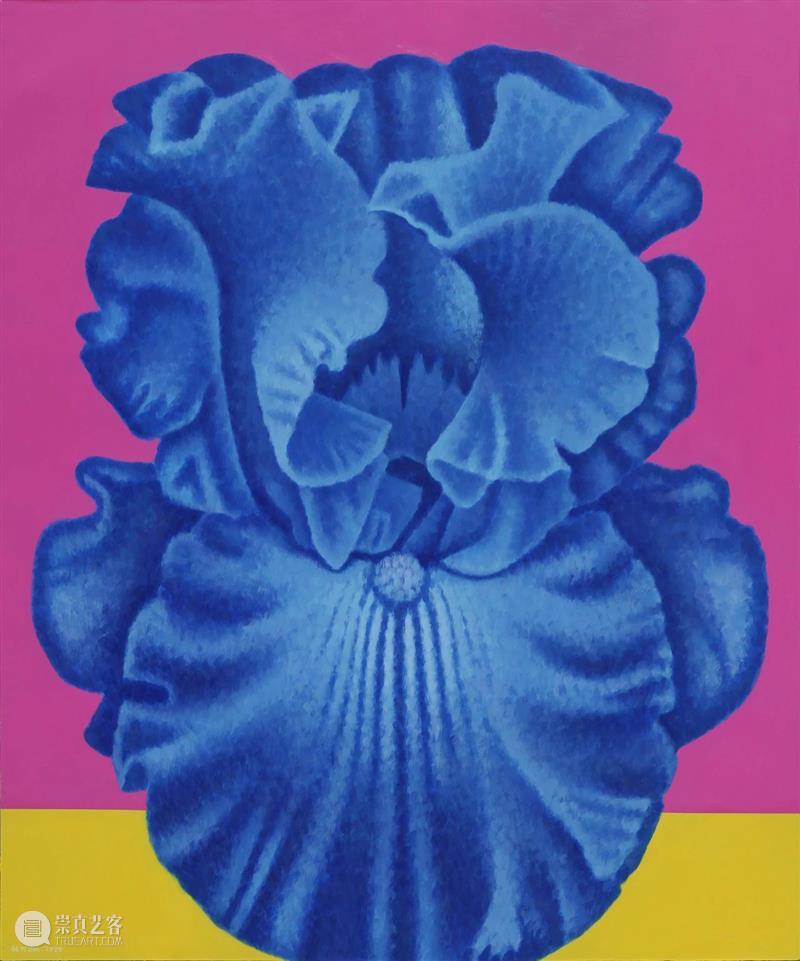

是否将我遗忘 2020 布面丙烯 60×80cm

段:如何看待今天所出现的危机,这个危机包括宏观的国家层面的危机,也有个人危机,你如何面对和处理危机?

葛:随着疫情的全球性蔓延,通过扑面而来的种种资讯,展现出人性的光辉与丑恶,暴露着关于体制、伦理的社会问题。面对直接的现实问题,艺术显得无力。疫情又一次真真切切地提醒你:一切都是不确定的,此刻的安全也显得不那么真实。但正因如此,更需要直面生命困顿的勇气,经历即财富。

路难行 2019 木板丙烯 53×66cm

段:在今天特殊的背景中,有没有对于艺术的思考产生新的变化?

葛:我的创作一直围绕着关于生命普遍性与永恒性的主题。在疫情之下,我没有将创作与之直接联系起来,甚至有些抗拒这种“蹭热度”的创作方式。某种将疫情作为素材的表达只是表面的。更重要的是这件事情给予你宝贵的生命体验,它会内化为你的血液,产生某种能量。

属于我的悲伤 2019 涂层板丙烯 50×60cm

段:在你看来中国今天的当代艺术缺乏什么?急需要改变的现状又是什么?

葛:缺乏使人感动的力量,更像一种“观念至上”的文本游戏。好的艺术总会融合着时代性、民族性和艺术家独特的个性。人人都有创作的自由,艺术总会在时间的洪流中大浪淘沙。

梦中寻 2020 布面丙烯 100×110cm

段:你对于艺术的未来判断是什么?

葛:能够将自己的创作持续进行下去,完善自身的艺术庙宇,已经是一件不容易的事情了,更无法判断艺术的未来。

葛以斋,1990年生于中国江苏徐州。2013年毕业于中国美术学院,获文学学士学位。现居北京。 葛以斋曾提名第十三届中国艺术权利榜“艺术发现”年度榜单,获Artand“年度艺术之星”、Artand“最具关注价值奖”、中国美术学院“国家奖学金”等荣誉。曾在上海西岸hiart space举办个展,参加过Hi艺术中心、798艺术工厂、上海宝龙艺术中心、厦门国际会展中心、中国美术学院美术馆等机构组织的展览和艺术活动。作品被诸多藏家及机构收藏。葛以斋的艺术实践以绘画为主要方向,同时涉及不同媒介。其创作动机源自对生活问题的发现以及对生命不同存在状态的共情与感叹。作品围绕着图像中物的隐喻和对荒诞人性的感知与理解展开探索,通过构建心理场景,传递对生命未知性的赞叹和悲悯。画面游走于现实与幻想,表象及意识之间,流露出安定沉默的情愫。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享