点击蓝字

关注我们

论马来西亚华文话剧

对丰富中国话剧历史和理论的独特价值

【内容摘要】马来西亚华文话剧是与中国百年话剧同步发展的域外极其独特的生态样本。“马华华文话剧现象”的发生、发展和演变的历史之久远、之复杂、之丰沛,对丰富中国话剧历史和理论研究的域外视野,对我们重新思考中国话剧域外华人的生存方式、身份转换、文化认同、“马华文艺的独特性”等诸多问题,敞开了极为重要的学术空间和文化空间,尤其在剧团、剧目、剧场、剧运和剧评等视域对我们重新架构中国话剧史书写的理论维度都具有独特的参照和补白价值。

【关键词】马来西亚华文话剧 中国话剧历史和理论 价值

中图分类号:J80文献标识码:A文章编号:0257-943X(2020)04-0050-12

图为本文作者邹元江

导论

东南亚华文话剧主要出现在泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚和菲律宾这五国,文莱、越南、缅甸、柬埔寨和老挝这五国虽然也有华语话剧演出甚至创作,[1]但相对规模小、延续时间短,难以作戏剧史研究。所谓“戏剧史研究”一般应包括某一国别或族群在相当长的时空中作为戏剧活动全要素的发生并形成演变史。所谓戏剧活动的“全要素”一般应涵盖剧团(剧社、剧坊等)、剧目、剧场(演员身体表演、舞台装置、灯光道具、观众观赏等)、剧运(戏剧运动、思潮、论争等)和剧评(报刊副刊戏剧评论、戏剧理论建构等)等五个方面。虽然泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚和菲律宾都有华文话剧史的研究价值,但马来西亚华文话剧无论是发生、发展、演变的历史之久远、之复杂、之丰沛,对丰富中国话剧历史和理论研究的域外视野,尤其在剧团、剧目、剧场、剧运和剧评等视域对我们重新架构中国话剧史书写的理论维度都具有独特的参照和补白价值。

01

剧团

剧团、剧社和剧坊是凝聚戏剧爱好者和职业表演者的家园。判断一方地域、国度戏剧是否繁盛,剧团、剧社和剧坊的数量和存在方式是其中的硬性尺度。在马华华文话剧的百年历史上,不同时期产生的剧团、剧社和剧坊差异很大,其存在的方式也很为不同。五四运动以前由中国传入马华的文明戏新剧,[2]作为启发民智的良好工具,在当时受到马来亚华族的欢迎。此时,业余剧团的兴起成了主要的推动力。吉隆坡的人镜慈善白话剧社就是当年比较活跃的业余剧团。此时,一些华文中小学的学生戏剧活动也很兴旺,一些旧戏班也常常编演新剧。除了这几种剧团、剧社的存在方式,专演新剧的职业剧团也应运而生,如槟城的真相剧社的成立,是马华华文话剧走上艺术化道路的一个标志。1919年后,马华华文话剧基本上就朝着以业余剧团为主体(包括一些校友会或青年团体的话剧组等),业余剧团剧社、校园剧团剧社和专业剧团三者鼎立的方向发展。1988年9月12日吉隆坡马来西亚艺术学院创办的戏剧系标志着新生代探索戏剧的开始。21世纪初又发展出以戏剧文化艺术教育和社会关怀公益活动的半专业、非营利性质的戏剧工作坊形式,尤其以沈国明博士领导的“心向太阳剧坊”最具代表性。

图为“心向太阳剧坊”《爱之路》演出

马华华文话剧百年历史上仅从剧团、剧社的数量上看,有三个时期特别值得注意。第一个是抗战时期,[3]尤其是1937-1942年这一阶段是马华戏剧史上空前绝后的繁盛期。方修甚至认为这是抗战文艺在戏剧表演部门的一个运动,也是抗战文艺运动中最有群众性、最有影响力的一个环节。他在《马华新文学简史》一书中专门讲到抗战文艺的重要辅翼——救亡剧运的五个显著特点,其中第一个就是戏剧剧团的普遍活跃:“在此前的各个时期中,戏剧剧团的活跃常常限于某一地区,未能普及全马。……现在,随着救亡戏剧运动的开展,情形就完全不同了。这时期,从星洲乃至中南北马各地,新成立的,或由旧机构重新改组,加强阵容,恢复活动的戏剧团体,有如雨后春笋,纷纷起来,总共不下千几百个,此呼彼应,生气互通,其中如槟城的今日剧社,加影的前卫剧社,马六甲的南岛剧团等,都是领袖一方的重要团体。”[4]

02

剧目

剧目是最能体现戏剧原发构成性的内在尺度。马华华文话剧从文明戏到新兴戏剧的剧目创作虽然取得了一些重要成果,但马华抗战时期的话剧剧目创作为马华华文话剧发展史创造的第一个黄金时代奠定了坚实的基础。在1937-1943年马华华文话剧演出空前频密和多样化的高峰时期,催生了话剧剧作的层出不穷景观。方修说:“这时期的戏剧演出是极其多样化的,有正规的舞台剧仍旧在剧院以及各游艺场的戏台上演出;也有街头剧、活报等,由一些流动演剧队在街头、广场以及农村的各个角落表演;有筹赈会主办的游艺大会,由众多剧团巡回联邦各地城乡献艺;有配合赈灾会的宣传工作的演出,也有各剧团独当一面从事宣传筹赈;有大批的业余团体的志愿性的戏剧活动,也有一些职业团体(如马六甲剧团)的营业性公演,真可说是丰瞻多姿,热闹无比。”[11]但令人遗憾的是,虽然这个时期话剧剧目创作非常丰盛,但比较活跃的戏剧副刊大多在新加坡,只有为数不多的几个如《摩洛》《戏剧》《戏剧与电影》,《槟城新报》的《电影与戏剧》《银幕与舞台》和《电影、戏剧》等在槟城发行,因而刊载的剧作寥寥无几,只有《槟城新报》的《电影与戏剧》《银幕与舞台》刊登了4部剧作。[12]而在戏剧副刊之外,《光华日报》的文艺副刊《槟风》《大路》,以及《槟城新报》的《野风》《电影戏剧》等也刊载了为数不少的话剧剧作,其中《光华日报》刊登的最多,共29部,《槟城新报》也刊载了8部。据杨松年的统计,仅在1937年下半年,《光华日报》和《槟城新报》就刊载了10部剧作。[13]另据郭荣贵的统计,这个阶段可以确定的马来西亚剧作有46部。从时间上看,战前五年的马华话剧1938年发表的最多,有19部,1937和1939年次之,分别为12部和11部。[14]这些发表的剧作与当年马华宣传抗战的庞大创作队伍的剧作相比并不算太多,但方修仍然认为“一九三七年以后,戏剧文学产品空前的繁盛,大大地充实了马华戏剧部门的创作成绩,而且,与舞台演出密切配合,发挥了最大的艺术教育效能,成为当时的文艺工作的最突出的一环”。[15]之所以这么说,其中一个重要的原因就是当时的很多剧作并不是在内容与形式上完全崭新的“新兴戏剧”的样式,而是有相当一部分是为了及时宣传抗战的活报剧和街头剧。街头剧的普及是当年马华华文话剧特别突出的现象,这导源于中国1931年10月10日由陈鲤庭依据田汉1928年12月26日根据德国歌德的《威廉·迈斯特》中眉娘的故事改编的《迷娘》编写的抗战街头剧《放下你的鞭子》。[16]据记载,1937年8月8日该剧曾在新加坡演出过。[17]显然,从该作品的内容到艺术形式对新马剧作家的深刻影响并不会是从1937年才开始的。王瑶说:“街头剧因形式简便,可以在任何地点搬演,收效宏大。”[18]所以,朱绪认为,1938年下半年到1939年上半年这一年不论是演出的成绩,理论的认识,艺术的修养,戏剧界的团结,剧本创作的增加,观众范围的扩大,都超过以往一年,特别是街头剧的广泛深入和发展,更是前所未有的。[19]虽然当年的一些报刊发表了一些街头剧的剧作,如《南洋周刊》1938年第10期刊登了流冰的《十字街头》,《星火》1938年8月13日发表了叶尼的《同心合力》,《南洋周刊》1939年第30期也刊登了叶尼的《串好的把戏》,《世纪风》1939年3月17-31日和4月24-27日先后刊载了沈阳的《晴朗的下午》和《伟大》等,但可以想见,当年相当数量的街头剧、活报剧并没有机会被发表,早已湮灭在历史的尘埃里。

沈国明著《马来西亚华文话剧简史》

而战后从1945年到1965年这二十年华人身份转换期的创作剧目,从沈国明在其《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》一书中有204页的附录“马华话剧身份转换时期的演出纪录(1945-1965)”来看,洋洋洒洒竟然有2025个(不包括重复上演的剧目)之多。在这之后的马华华文话剧据沈国明的统计也非常令人惊讶,“自1966年起,马华各单位所呈献的话剧,至少有2203轮演出,剧目至少有1595部。”[20]链接这个记载的另一个数据更是令人吃惊,沈国明说:“1989年,马来西亚艺术学院成立戏剧系,成为培养马华话剧新生代工作者的摇篮。从这时期开始至2013年,据笔者的统计,成功搬上舞台的话剧至少达1863轮演出,而且,有一半以上的演出是原创剧目。”[21]将这前后的数据粗略统计一下,马华华文话剧百年(包括1919-1936年的早期剧目)来的创作剧目起码也在7000部左右,几占中国百年来创作剧目的四分之一。[22]这是无论如何也不可小觑的伟大创造硕果!它提醒我们不能不思考为什么一个传自中国的西方话剧艺术,能够在一个只有33.0257平方公里的国度、600多万华人的族群里具有如此顽强的生命力,虽几经磨难、走入低谷,可仍然顽强地不断开创新的局面、展现了新的话剧艺术境界?这个伟大的华人族群在特定的南洋地域不屈不挠所开创的华文话剧的伟业,为拓展百年中国话剧历史和理论的域外视野平添了浓墨重彩的一笔!

03

剧场

此处的“剧场”一词指的是不同于以剧作文本为核心的整体的剧场艺术,包括演员的身体(表演)、舞台装置(布景、道具、灯光等)、观众观赏等。马来西亚华文戏剧的早期文明戏或白话剧借鉴中国的文明戏形式,多为幕表制,经常没有剧本,或在演出时并不严格遵守剧本的台词,随机灵活性大。演出时不讲究灯光、装置、效果,时而还杂以歌舞和锣鼓。其特点“一是当时的华人社会还十分封建,从事话剧活动的全数是男性,上演时所有的女角都是由男演员扮演。二是演出的形式完全‘文明戏化’,舞台装置几乎全部应用方言旧戏的屏风式的画景,不用剧本,只有一张幕录,有时也用剧本,可是没有导演,至于演出的分工,那简直是没有的事。三是表演的剧目大都是笑剧和闹剧……”[23]但1931年6月7日在槟城福建女校游艺会中上演的《寄生草》,却是新兴戏剧运动告别文明戏的一次实验演出,即演员的对话依照剧本的台词,对话双方相互呼应,不得任意掉过头去看观众等等。灯光除了在舞台上装置之外都不得使用,目的在于让观众的注意力都集中到舞台上的表演。显然,这是按照新兴话剧“四堵墙”的表演原则由文明戏的散漫、随意表演进入真正的话剧艺术的划时代的转折点,之后的马华话剧演出就基本循着这一条道路发展。[24]

1934年,坤成女校恳亲会在该校新落成的雪兰莪中华大会堂上演了英国王尔德的名剧《少奶奶的扇子》。这次演出在30年代中期名震马华文坛的小说家林参天的笔下已经触及了剧场艺术的几乎所有面向。首先是虽然剧中所有的男性角色都是由女校的学生女扮男装引起了轰动,但扮演的技巧并不够娴熟。女生扮演的男子的身体动作、说话语气都与生活中的男子距离较大,而且女人气十足。其次是第一幕里的账房先生(原作中没有这个角色,是改增的)其表演过于做作,舞台的表现很木讷。其三是表演者缺乏对剧情的深入理解,原本作为全剧高潮的第三幕,其紧张的戏剧情境,却被演得松松垮垮,舞台审美效果受到很大的破坏。其四是舞台上的布景、道具的设置也不够合理,如第三幕,舞台上放了一张床很不妥当,占据了太大的表演空间,也不雅观。少奶奶躲的地方是珠罗纱帐的后面,但太薄的纱易于被人发现,也破坏了真实感。[25]

戏剧协社《少奶奶的扇子》演出(中华照相館摄)

04

剧运

05

剧评

余论

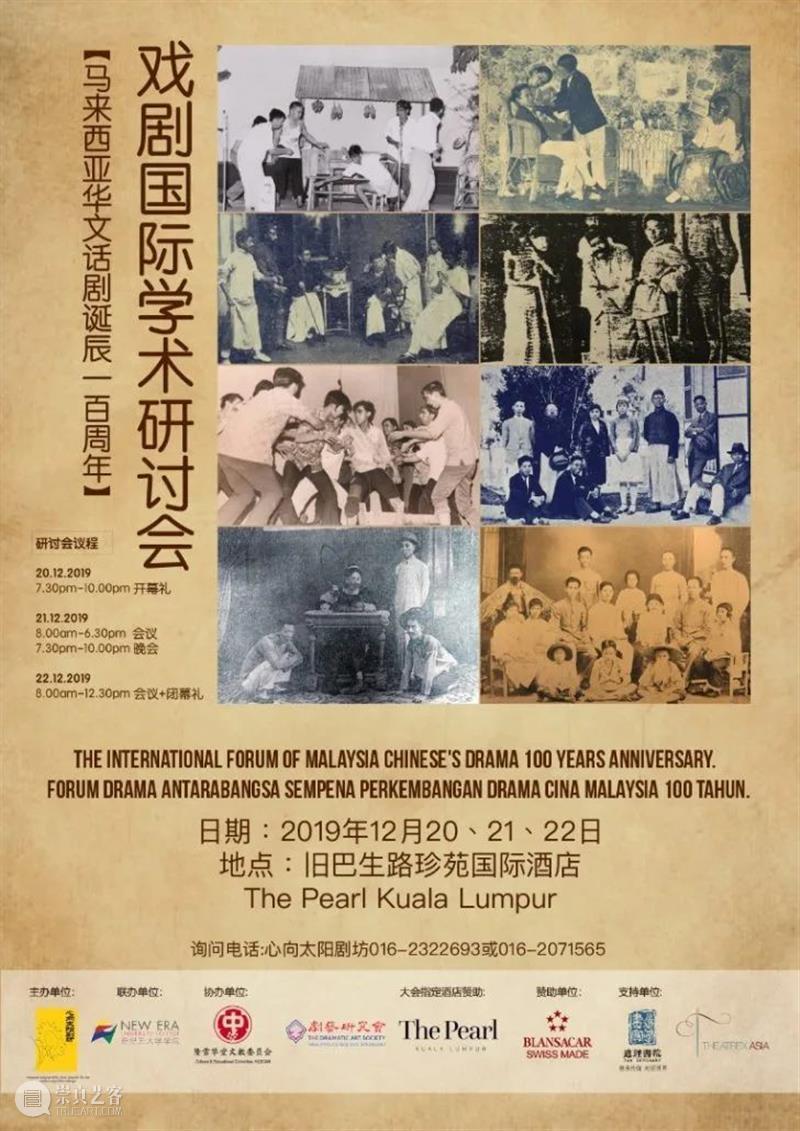

图为"马来西亚华文话剧诞辰100周年"国际学术研讨会海报

注释:

【1】如文莱华文作家煜煜、语桥创作过话剧《押妻》《华文与我》等。参见周云龙编选:《天地大舞台:周宁戏剧研究文选》,厦门:厦门大学出版社,2011年,第228页。

【2】1907年,吉隆坡已经有剧团演出文明戏。见《戏本文明》,《中兴日报》,1907年12月13日第2版。该报创刊于1907年8月20日,是同盟会新加坡分会机关报。

【3】马来西亚的抗战是1942年2月日本占领新加坡后开始的,直到1945年抗战胜利。但在马来西亚的文献中所说的“抗战时期”有其特殊的含义,即指马来西亚的华人与母国中国共同抗战时期。而相对于马来西亚1942年开始的本土抗战,文献中常会表述此前的马来西亚的华人与母国中国共同抗战的时期为“战前”,即指1937-1942年时期。“战后”指1945年抗战胜利之后。

【4】方修编:《马华新文学简史》,吉隆坡:马来西亚华侨董总,1986年,第209-214页。

【5】沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,吉隆坡:心向太阳剧坊,2019年,第23页。

【6】沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,第251-455页。

【7】沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,第186页。

【8】沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,第185-186页。

【9】沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,第186、198页。

【10】到2019年12月,马来西亚华文话剧剧团、剧社、剧坊等已达200个,见吉隆坡21日讯:《华文话剧反映文化底蕴》,马来西亚《星洲日报》,2019年12月22日。

【11】方修编:《马华新文学简史》,第289-290页。

【12】郭荣贵:《战前五年的新马戏剧》,新加坡国立大学中文系荣誉学士学位,1982-1983年,第101页。

【13】杨松年:《新马戏剧界对七七卢沟桥事件的直接回应:一九三七年下半年的新马戏剧活动论析》,《亚洲文化》,1996年第20期。

【14】郭荣贵:《战前五年的新马戏剧》,第104页。

【15】方修编:《马华新文学简史》,第182页。

【16】该剧最初由谢韵心(章泯)导演,朱铭心扮演香姐。此后涌现出金山与王莹、袁牧之与陈波儿、凌子风与叶子、崔嵬与张瑞芳等几组著名的演出团队。王莹饰演香姐,金山饰演卖艺老汉,他们都是上海救亡二队的。演出前,先由洪深演讲,接着冼星海教唱歌,然后王莹和金山再开演。他们都是当时的名演员,王莹主演过《赛金花》,金山主演过《夜半歌声》,最能招徕观众,他们的演出曾轰动武汉三镇。据说每演完一场,观众投给香姐的铜板和银元要用脸盆来装。40年代,王莹被派往美国留学,她还把《放下你的鞭子》演到了美国白宫。参见田本相、宋宝珍:《中国百年话剧史述》,沈阳:辽宁教育出版社,2013年,第303-304页。

【17】参见朱绪:《新马话剧活动四十五年》,星洲:新加坡文学书屋,1985年,第152页。但这个说法有争议。1940年5月间金山与王莹在新加坡筹组的“新中国剧团”第一次在新加坡公开演出是在1940年6月14日。参见姚梦桐:《名画疑云——〈放下你的鞭子〉与新加坡之缘》,《源》第133期。1949年12月22日晨钟青年剧团等在马六甲银宫台还上演过此剧。1950年代初诗巫的剧团也曾演过此剧。见沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,第307、316页。

【18】王瑶:《中国新文学史稿》上册,香港:波文书局,1972年,第141页。

【19】参见朱绪:《新马话剧活动四十五年》,第22页。

【20】沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,第185页。

【21】沈国明编著:《从“中国话剧”到“马来西亚话剧”——马华话剧的身份转换研究》,第197页。马来西亚艺术学院戏剧系虽然到1999年12月31日就停办了,但以孙春美老师为代表的戏剧系播下的新生代话剧的种子通过小剧场的实验探索,一改马华剧坛1980年代的低潮局面,在1990年代迎来了新生代话剧的黄金时代,涌现出一批剧团、剧坊、工作室和剧目。

【22】中国百年来现代和当代的创作剧目共有28441种。参见董健主编:《中国现代戏剧总目提要》, 南京:南京大学出版社,2003年。该书共收剧目提要4492篇。这些剧目都属于19世纪末“文明新戏”发端1899-1949年新中国成立这半个世纪内所创作的、改编(包括改译)的中国现代戏剧(以话剧为主,兼及诗剧、哑剧、歌剧、舞剧、新编戏曲)。董建、陆炜主编:《中国当代戏剧总目提要》,北京:中国戏剧出版社,2013年。该书共收录了1949-2000年包括港澳台在内(除了小品之外)的话剧、戏曲、广播剧等各种形式中国剧本23949种,并选择其中有代表性的剧目写成剧本提要2343篇。

【23】方修编:《马华新文学大系·第八集·剧运特辑一集·导言》,星洲:世界书局有限公司,1972年,第8页。

【24】参见朱绪:《新马话剧活动四十五年》,第2页。

【25】参见方修编:《马华新文学大系·第八集·剧运特辑一集》,第278-281页。

【26】1925年曹禺入南开新剧团时正碰上洪深根据王尔德的《温德米尔夫人的扇子》改译的《少奶奶的扇子》开始排练。曹禺对这个戏的印象太深了,完全着了迷。他一边看排练,一边就将剧本翻得稀烂,也背得烂熟。可以说曹禺是从近代第一位以“导演”方式排戏的洪深那里开始更真切地领会了舞台艺术的魅力。曹禺说:“西洋戏我反复读《少奶奶的扇子》(洪深先生翻译的,改编得非常好,是当时仅见的一部极好的可以上演的剧本)。知道一把扇子,一件道具,就有许多名堂。”见曹禺:《和剧作家们谈读书和写作》,《剧本》,1982年10月号。

【27】葛一虹主编:《中国话剧通史》,北京:文化艺术出版社,1990年,第63页。

【28】陆善忱述、郭荣生记:《南开新剧团略史》,《天津益世报》,1935年12月8、9日。

【29】《国强报》,1937年4月。

【30】陆浮:《现阶段海外剧运的中心任务》。参见林文锦:《战前五年新马文学理论研究》,新加坡国立大学中文系荣誉学士论文,1986年,第98页。

【31】赖伯疆:《东南亚华文戏剧概观》,北京:中国戏剧出版社,1993年,第93页。

【32】转引自赖伯疆:《东南亚华文戏剧概观》,第49页。

【33】参见赖伯疆:《东南亚华文戏剧概观》,第43-44页。

【34】参见方修编:《马华新文学大系·第九集·剧运特辑二集》,星洲:世界书局有限公司,1972年,第157-196页。

【35】参见詹道玉:《战后初期的新加坡华文戏剧(1945-1959)》,新加坡国立大学中文系、八方文化企业公司联合出版,2001年,第36页。

【36】周宁主编:《东南亚华语戏剧史》上册,厦门:厦门大学出版社,2007年,第394-405页。

【37】参见林顺福:《战后五年的新马戏剧(1945-1949)》,新加坡国立大学中文系、荣誉学士学位,1982-1983年,第16页。

【38】参见朱绪:《新马话剧活动四十五年》,第36-40页。

【39】“两个口号”指是赞成“国防文学”的口号,还是赞成“民族革命战争的大众文学”的口号。

【40】参见王振科:《在历史的回顾中反思——1936年“两个口号”的论争在新马文坛的余波》,《亚洲文化》,1989年第13期。

【41】参见周宁主编:《东南亚华语戏剧史》上册,第280-282页。

【42】方修编:《马华新文学大系·第九集·剧运特辑二集》,第364页。

【43】参见方修编:《马华新文学大系·第九集·剧运特辑二集》,第401-403页。

【44】参见1939年5月29日《南洋周刊》第47期。

【45】参见方修编:《马华新文学大系·第九集·剧运特辑二集》,第218-224页。

【46】参见方修编:《马华新文学大系·第九集·剧运特辑二集》,第372-380页。

【47】中国话剧学界一般认为,中国现代戏剧理论具有移植性、模仿性、实用性和经验性。前二者主要是指话剧源于西方,所以话剧理论也多移植模仿西方;后二者主要指中国的话剧批评要么以政治为尺度,或“捧”或“骂”,要么只是话剧从业者的经验总结,缺少系统深入的理论建构。参见田本相、宋宝珍:《中国百年话剧史述》,第276-281页。

【48】周宁主编:《东南亚华语戏剧史》下册,第943-944页。

【49】参见中新社吉隆坡2019年12月2日电:《沈国明:抢救百年马华话剧史料 书写文化传承历史》;马来西亚《星洲日报》,2019年12月22日、12月23日、2020年1月5日;马来西亚《南洋商报》,2020年1月7日。

(作者单位:武汉大学哲学学院)

扫码关注我们

《戏剧艺术》

上海戏剧学院学报

扫描小程序二维码

在线阅读

《戏剧艺术》电子版

关于我们

《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。

投稿须知

《戏剧艺术》是上海戏剧学院主办的学报,为全国中文核心期刊、全国高校社科精品期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学期刊AMI综合评价A刊核心期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊,在戏剧研究界享有盛誉。

本刊设有“戏剧理论与批评”“中国戏曲研究”“中国话剧研究”“表导演艺术研究”“戏剧教育研究”“戏剧与社会研究”“跨文化戏剧研究”“国外戏剧思潮”“国别戏剧研究”等栏目。本刊奉行“理论与实践互动、传统与现代交辉”的学术理念。为进一步提高本刊质量,欢迎广大作者惠赐富有新材料、新观点、新视角的佳作,尤其期盼关注当前戏剧实践、学理性强的力作。

本刊实行专家匿名审稿制度,力求杜绝种种学术不端现象,务请作者文责自负。根据新闻出版总署及教育部有关通知,希望作者来稿时标明和做到以下几点:

1.作者简介:姓名及二级工作单位(如,夏晓虹:北京大学中文系)。

2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。

3.内容摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自足性,篇幅为200-300字。

4.关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

5.注释和参考文献:均采用页下注,每页重新编号。格式如下(参考2019年以来我刊):

(1)注号:用“①、②、③······”。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省,请注意各注项后的标点符号不要用错):

A.专著:[序号]主要责任者:文献题名,出版地:出版者,出版年,页码。

B.期刊文章:[序号]主要责任者:文献题名,刊名,****年第*期。

C.论文集中的析出文献:[序号]析出文献主要责任者:析出文献题名,论文集主要责任者:论文集题名, 出版地:出版者,出版年,页码。

D.报纸文章:[序号]主要责任者:文献题名,报纸名,出版日期(版次)。

E.外文版著者、期刊、论文集、报纸等采用芝加哥格式:用原文标注各注项,作者姓在前、名在后,之间用逗号隔开,首字母大写。书名、刊名用斜体。

F.译文正文中首次出现的新的外来名词和术语、新的作家作品名和人名请附英文原文,并用括号括起。

本刊鼓励严谨求实、实事求是的学风和平易晓畅、言简意赅的文风,希望稿件以1万字左右为宜。论述重大学术问题的论文篇幅可不受此限。本刊投稿邮箱:theatrearts@163.com;暂不采用其他公共投稿系统。务请标明详细通讯地址、邮政编码、电子邮箱及电话。请勿一稿多投,来稿3个月内未收到本刊录用或修改通知,作者可自行处理。来稿一律不退,请作者务必自留底稿。文章一经采用,将通知作者提供定稿电子版以及身份证号码、开户银行(建行或工行)支行、银行卡号码等信息,以便发放稿酬。

特别声明:本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为,向公安机关举报。

制作:高诗怡

责编:计敏

编审:李伟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享