阳新老师作为中国古代佛造像独立研究人,早已被圈内人所熟识。他专注于辨伪,多年来,既有讲座也有许多学术文章,成果颇丰,特别是几年前对苏富比龙门大佛首的精准论证,当时在业界就已引起轰动,成为被公众关注的焦点。

我与阳新老师的相识,最初源于网络平台和微信朋友圈的一张张石窟的禅境美图,被那些图片震撼之余,感慨他对每一件古物的认知,好奇他是如何游走于过去与未来的时光中,将神圣的佛像与俗世的生活拉近,给人以思考和感悟。

9月初,阳新老师的新作《梵物志》开始预售,三天时间,书已售出一多半。足见大家对这本书的喜爱,今天,有幸邀请到阳新老师一起来聊聊他的新书。

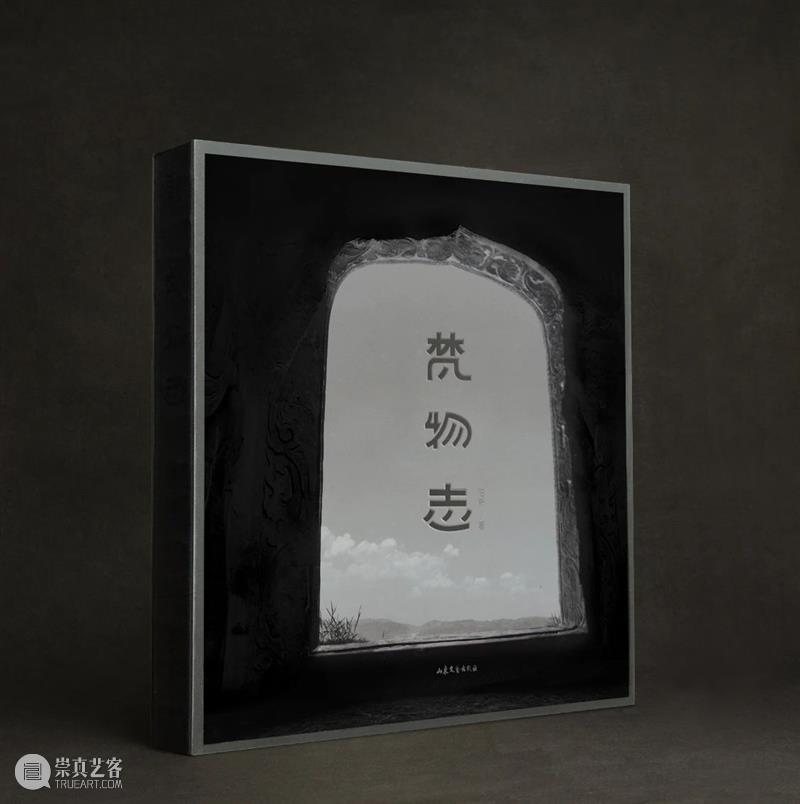

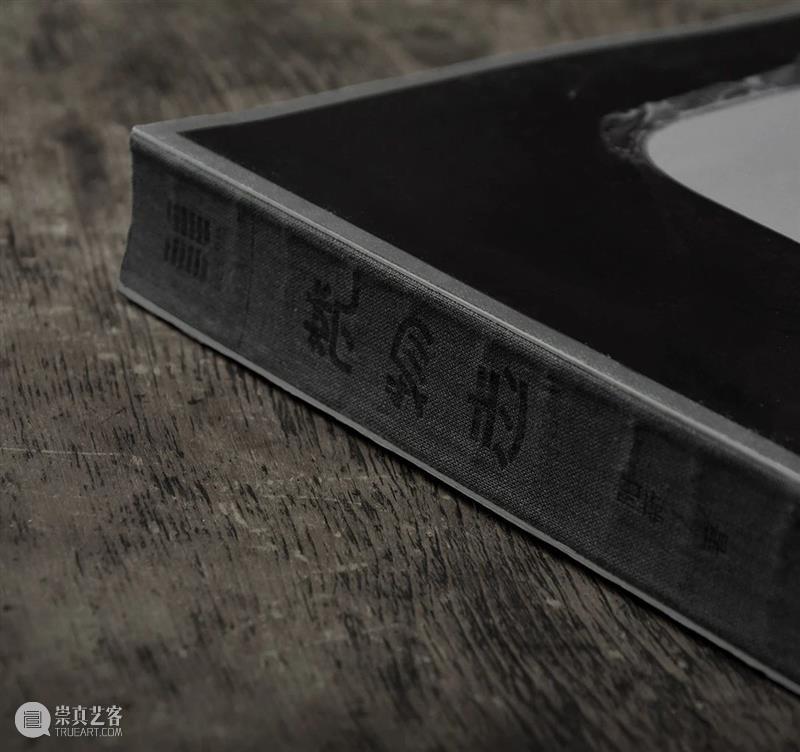

—— 书的规格 ——

尺寸:25cm×25cm

封面:300克的高阶菱格

环衬:140克高阶映画,高白(跟内文一样的用纸)

书名工艺:《梵物志》字体压凹

书脊:粘布,平棉布60329,文字烫黑

内文:308P140克高阶映画,锁线装。

南山禅:《梵物志》书名起得很雅致,这个名字是如何来的?

阳新:很雅致吗?不想取一个太严肃或者太学术的名字,书中的文章也较为平实。

南山禅:想通过这本书带给大家什么?

阳新:分享我的经验。关于年代的判定方法、鉴定真伪的经验、如何去看待一尊佛像雕塑等等,甚至里面还有作伪的基本方式,这是很有趣的,也是比较重要的内容。我所知的是,有很多做雕刻的工匠,以及做仿古的师傅,他们也在关注这本书。

原本有一篇单独是写工匠的,关于他们的生活状态和工作方式,但这个话题深入拓展的空间很大,想慢慢打磨完善再推出来,索性就撤了,留给下一本书。只在我的推文中摘录了几段。

南山禅:您的《梵物志》只印了2000本,预约销售截至今天,已经所剩无多,足见大家对这本书的期待与喜爱,那么做这本书的初衷是什么?

阳新:谢谢大家,说是期待与喜爱,不如说是大家有一个共同的爱好和趣味,书本身只是一个媒介。

集合成书的想法是在2017年才开始有的,此前只是零散的一些文章,每年才写一两篇,也没有想过要出版,初衷只是写写自己的感受,分享自己的经验,到后来积累得比较多了才萌生了出版的念头。当然,其中也有身边朋友的建议、出版社的支持,所以要感谢许多为这本书提供帮助的人。

南山禅:能否与大家分享您写这些文章的细节,有没有什么独特的方法?

阳新:没有什么特别的方法,我工作室里随处都放着书和纸笔,沙发旁边、凳子旁边、桌子上、地板上等等,坐在那伸手就能拿到书,有什么想法随时可以拿到纸笔写下来,攒在那,怕以后忘记,因为有时候人的想法稍纵即逝。如果说有方法,这可能是我的方法。

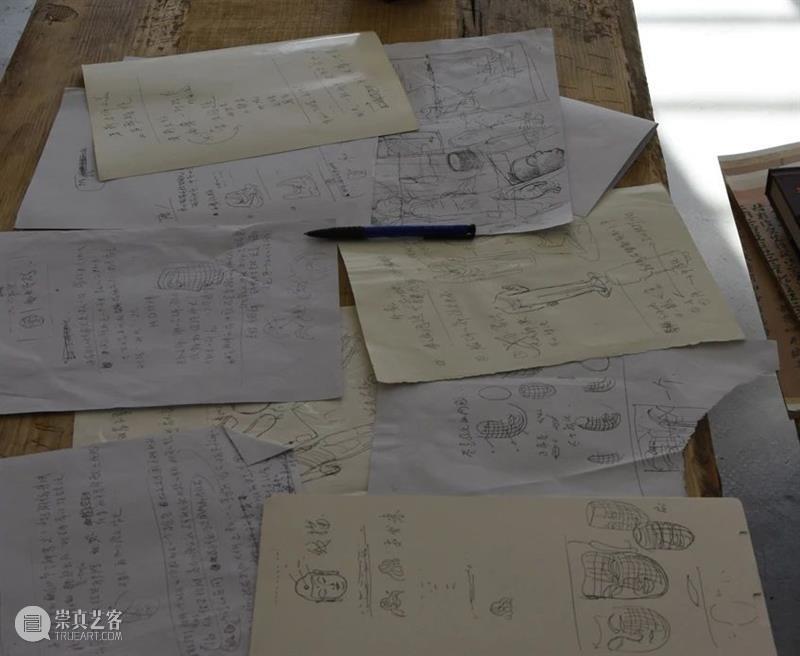

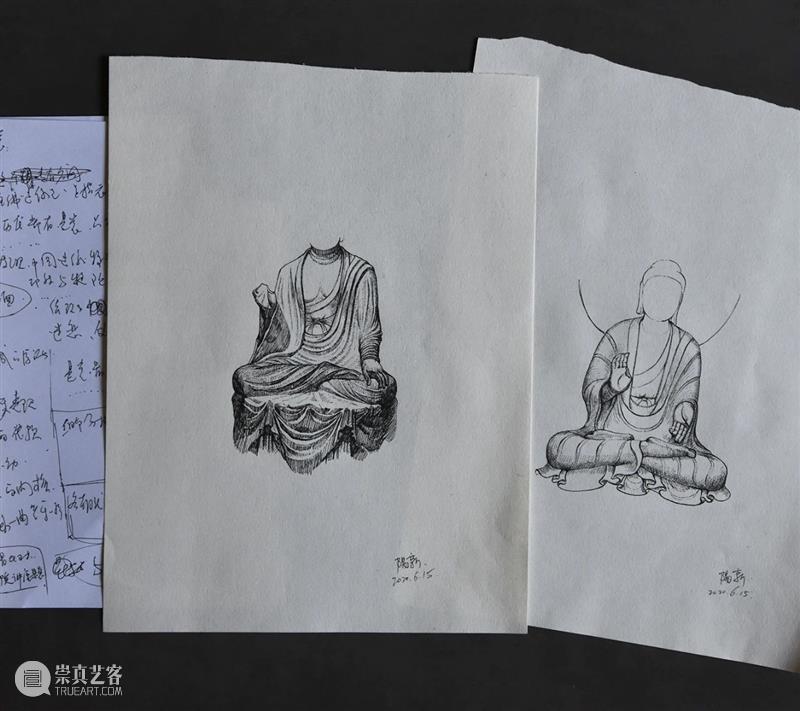

关于《梵物志》这本书的文章,前面讲了,它其实早就成形了,有许多文章,圈子里的人基本上都看过,只是没有系统性的去整理。后来去整理这些文章其实也是一件颇费功夫的事,有很多增补和修整的句子,有些句意唯恐被误解和产生歧义,于是又斟酌了很久;另外为求书的质量,对于图片的选择以及插图的绘制都花了很多时间,所有的线描插图都是自己画的,有的是画在纸上、有的是用电脑软件绘制,但其实也并不比用笔画出来的省事,只是省去了扫描的步骤。

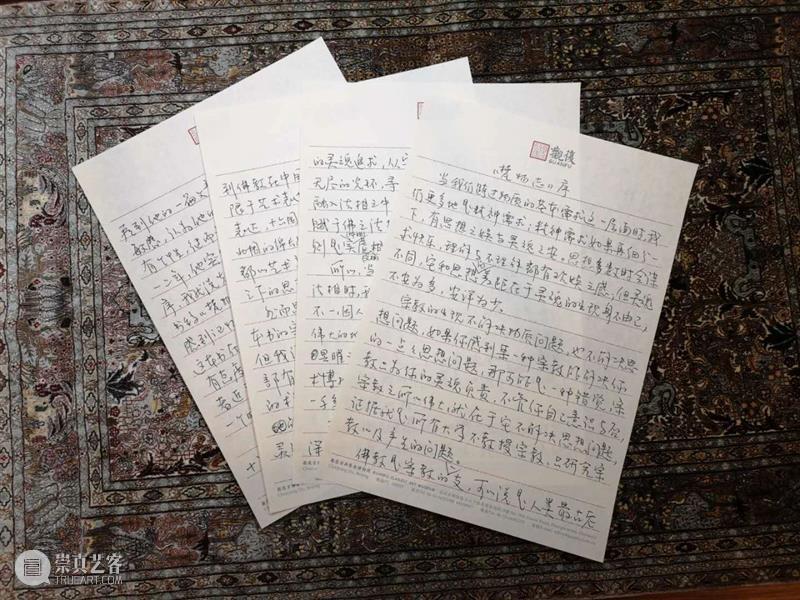

每一篇文章都是用笔写出主要的内容,再录入电脑去补充完善,内心还是喜欢笔在纸上划过留下字迹的声音,尤其面对一张白纸时那种踌躇满志。有很多人觉得写这种文章实在是太枯燥乏味了,而且很累,但实际上并没有这么严重。这就像一个厨师在做一盘菜,从开始准备食材到中间的煎炒、出锅、最后端上桌子,有一种喜悦感,很难去形容。但期间的压力总会有的,我相信每一个人都会有,不过这并不算什么。

南山禅:圈外的人开始知道您,是通过苏富比撤拍龙门石窟大佛头,那次事件对您带来了哪些影响?

阳新:还是和以前一样,我觉得没什么。龙门石窟大佛首撤拍那个事件看似很大,但从本质上讲,那只是一个稀松平常的鉴别而已,从真伪鉴定的角度看并没有什么困难。至于后来媒体的报道导致这件事成为热点新闻事件,超出了我的意料。

南山禅:我知道您是学艺术出身的,对“美”的感受会更敏些感,这本书拿在手中感觉很舒服,当初选择这样的设计出于什么考虑?

阳新:方正、规矩、内敛,符合这本书的气质。

南山禅:现在很多书都有项目资金做支持,而且定价都比较高。在同类书中《梵物志》定价起码应在500元上下,您是个人出资,定价还这么亲民,出于什么考虑?

阳新:其实不能完全算个人出资,是与出版社合作出版,出版社购买了几百本书。关键是我认为这本书360块钱就可以了,没必要那么贵。

阳新老师在龙门石窟研究院的讲座现场

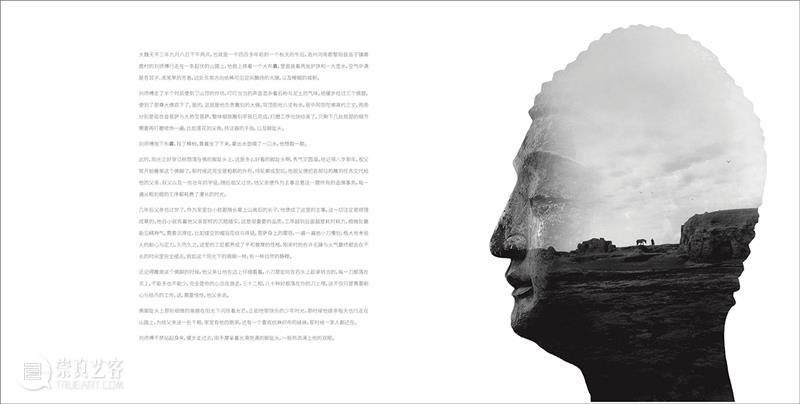

南山禅:平时的生活中您是什么样的?能否分享一下您出这本书的经历?

阳新:圈子里的人都比较了解,我更多时间都在和古玩商、拍卖、雕刻工匠、修复师傅,体制内的学者朋友等各种人群打交道,并不是整天都处于翻资料写论文的状态,也会做一些讲座,但很少。

有时候会去石雕作坊和工匠师傅们一起干活、或者聊闲天。青州以及曲阳都有我比较熟悉的工匠朋友,在他们身上能收获很多接地气的知识。当你手里拿着刀,脑海里就是空间概念,这与拿着笔面对一张白纸是不同的,一刀下去考虑的是三维的形体,虽然中国古代雕塑对于人体的刻画并没有写实性的要求,有很多扁平的、呆板的雕塑,但它其实是一种特殊的建立在文化土壤基础上的立体性,看似它是扁平的,但它带着法度,即使是地域性的呆拙感,也带着时代的标尺,并不是胡乱刻。这种切身的体验感,对于理解古代雕塑大有裨益。

阳新老师在灵岩寺遗址

有时候会一个人去附近的遗址转转啊,没有什么目的性,在那坐着发发呆就挺好。比如济南的开元寺遗址,离家很近,那个地方处在山谷,从蜿蜒的石板路走上去,周围是古道、山林与鸟鸣,此刻你就像一千多年前,一个普通的路人,那些雕塑静默不语,游人来来往往,就像天上的白云。但雕塑也终究会风化成尘土,不可逆转,事实上任何一件古物都会是这样,这正是它们可贵之处。

南山禅:《梵物志》会不会再版?

阳新:我不想再版。

南山禅:有没有现场签售活动?

阳新:不搞。

《梵物志》书稿欣赏

马未都老师序(手稿)

内页图:马未都老师序

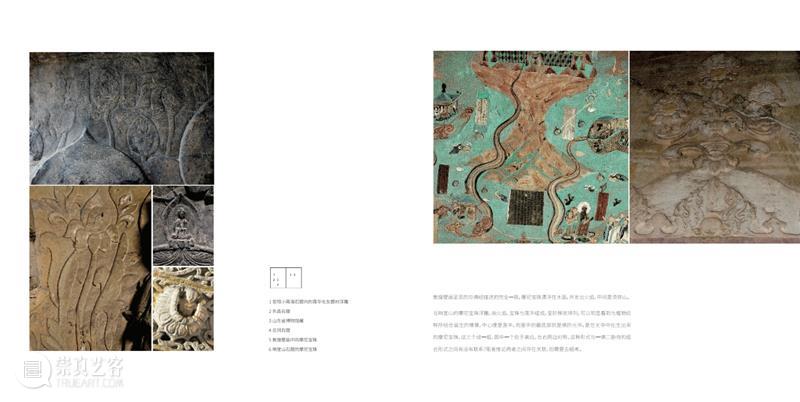

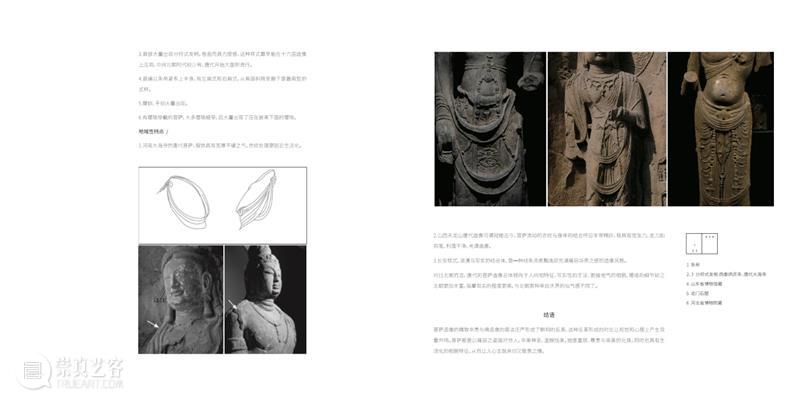

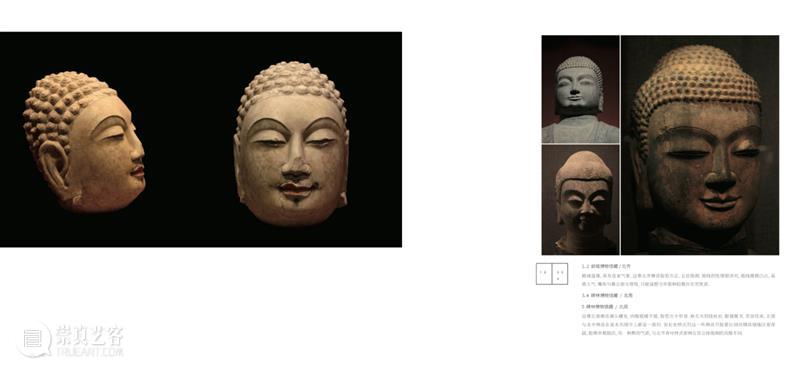

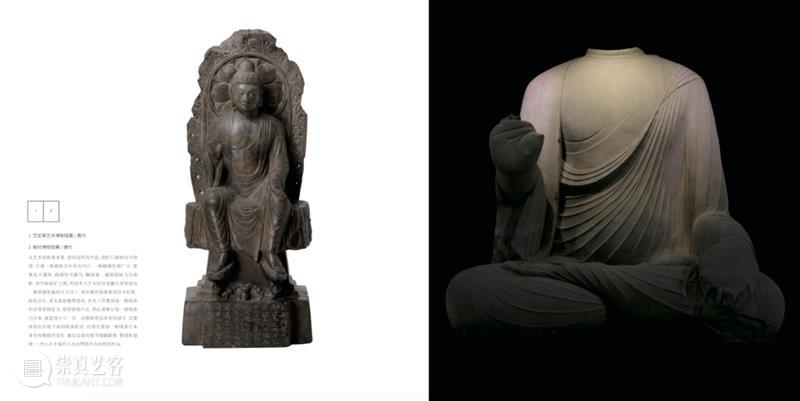

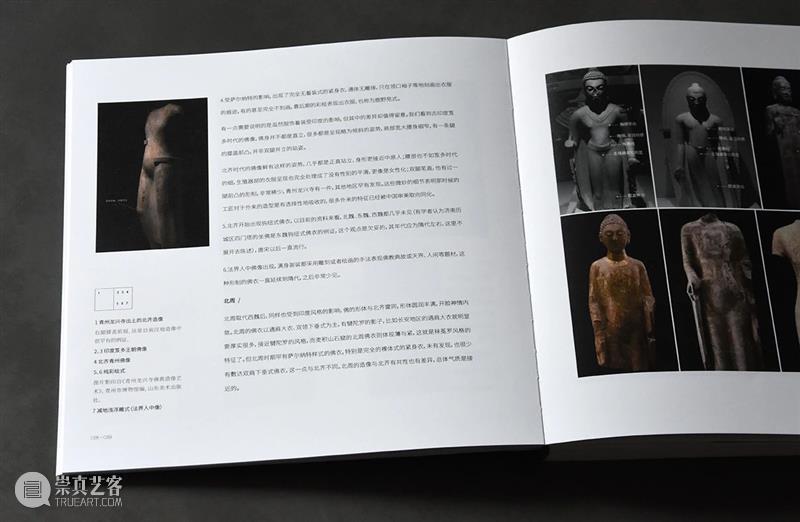

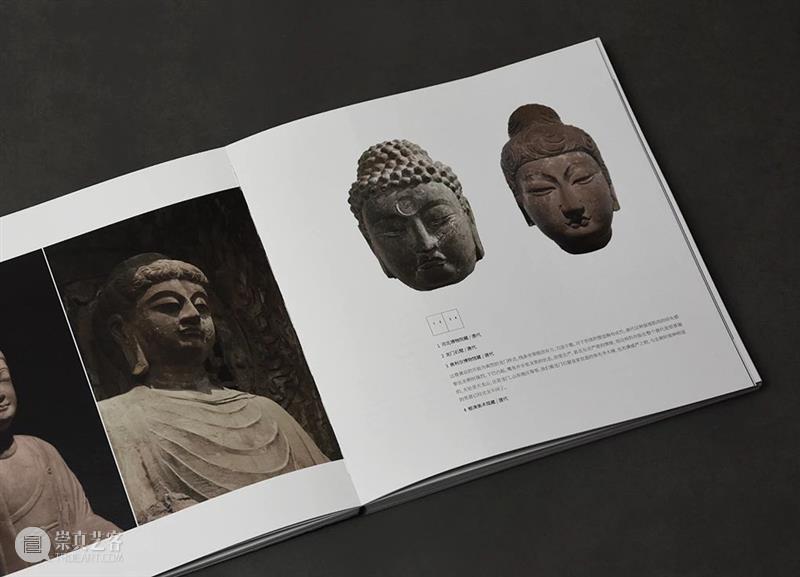

内页图:麦积山石窟造像

内页图:青州龙兴寺造像

内页图:响堂山石窟造像

阳新老师的手稿

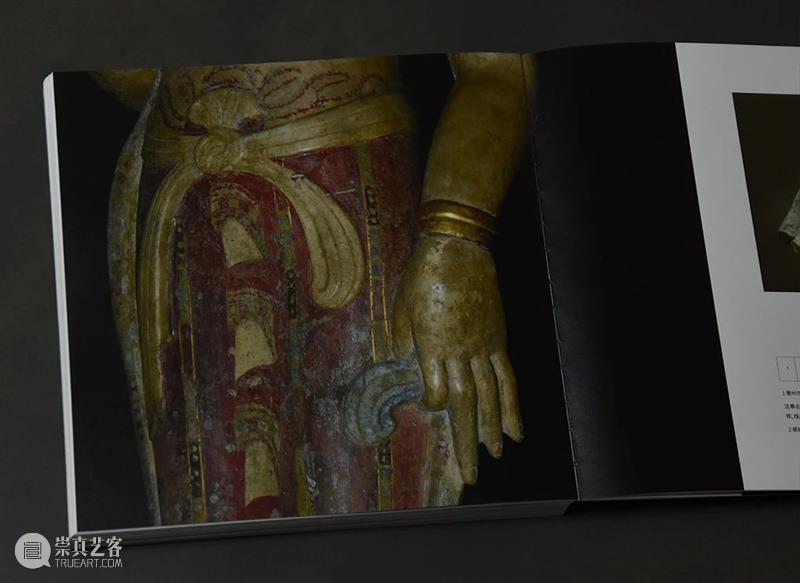

阳新老师为书中《佛陀之衣》所画的插图

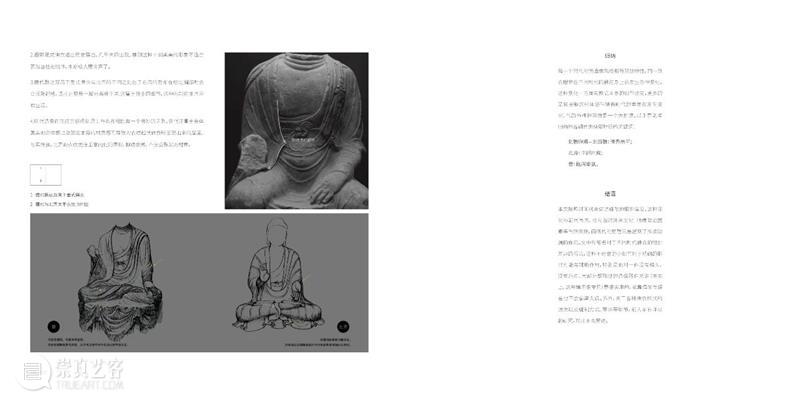

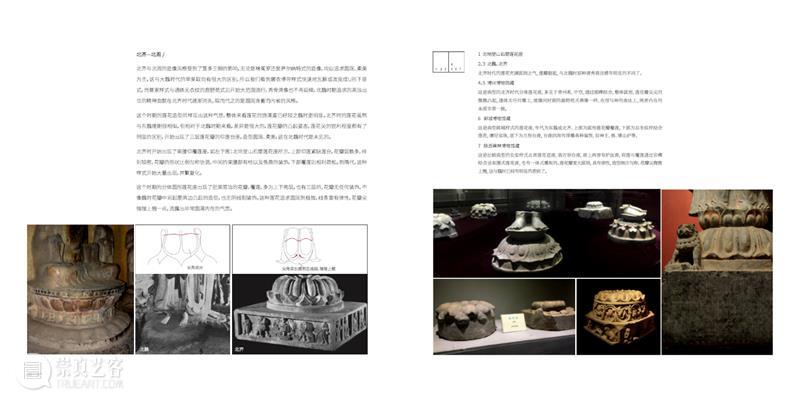

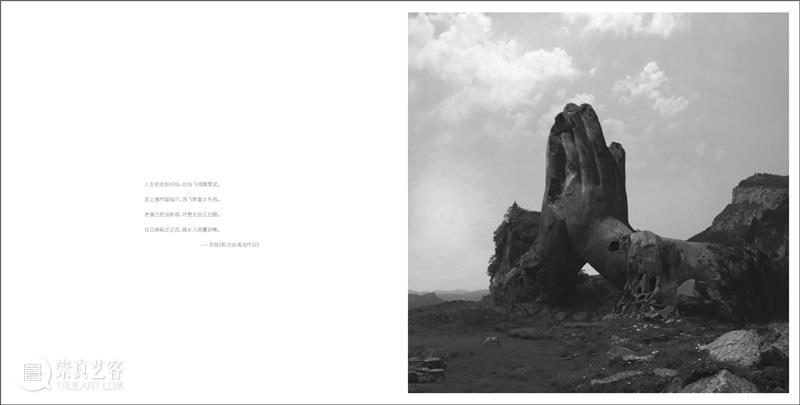

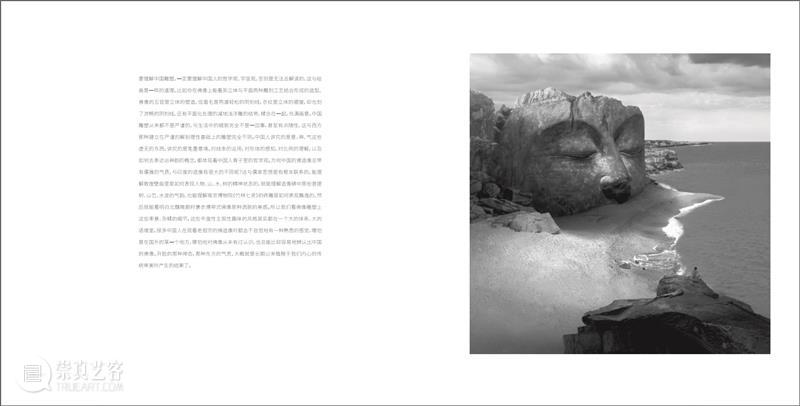

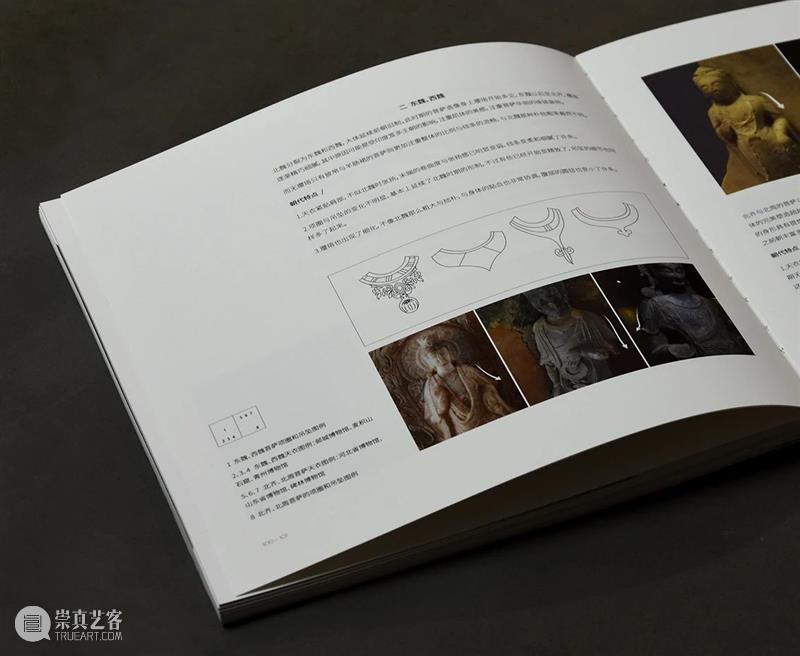

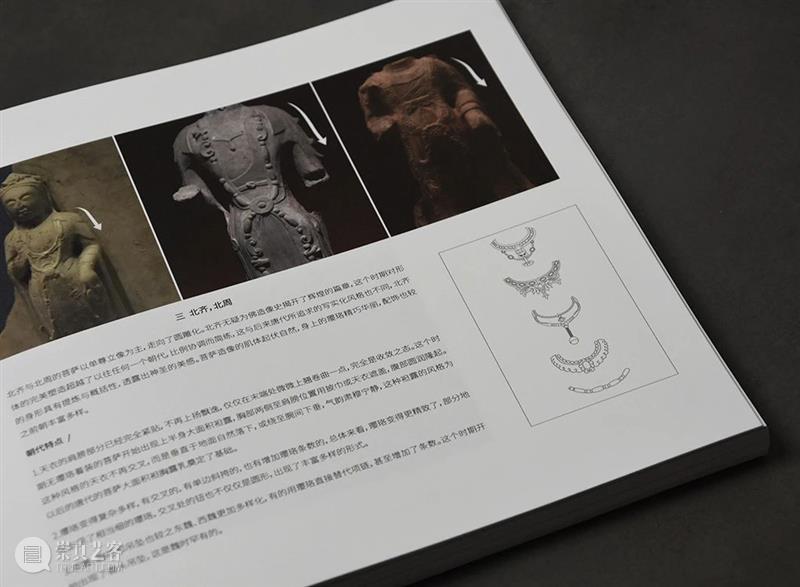

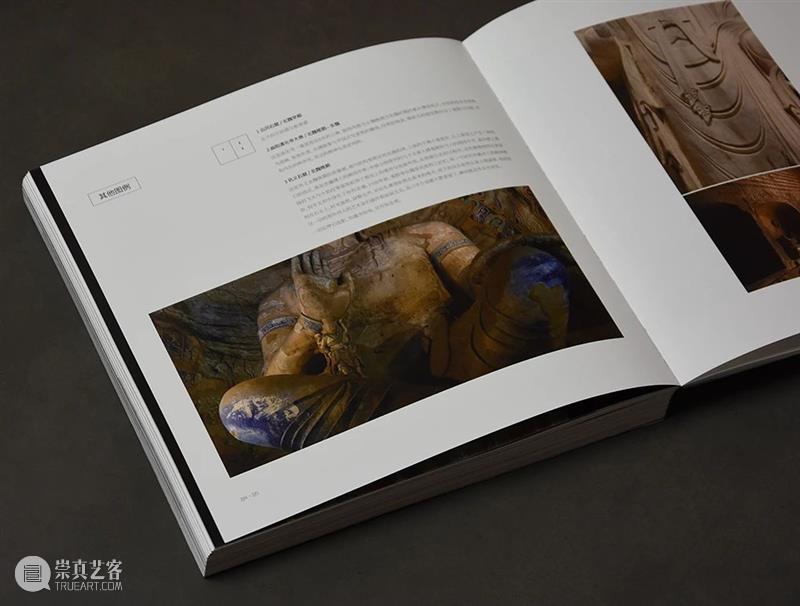

内页版式图

内页版式图

内页版式图

内页版式图

内页版式图

内页版式图

内页版式图

内页版式图

内页版式图

内页版式图

《梵物志》实拍图

封面实拍

封面实拍

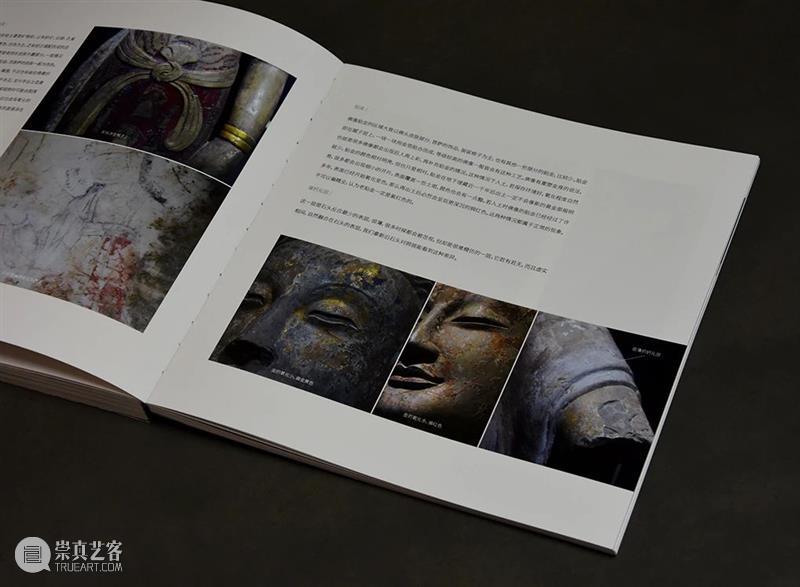

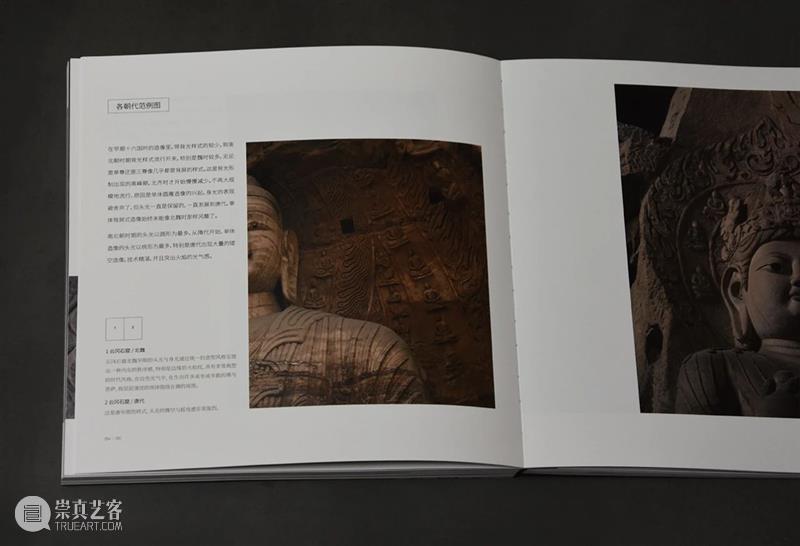

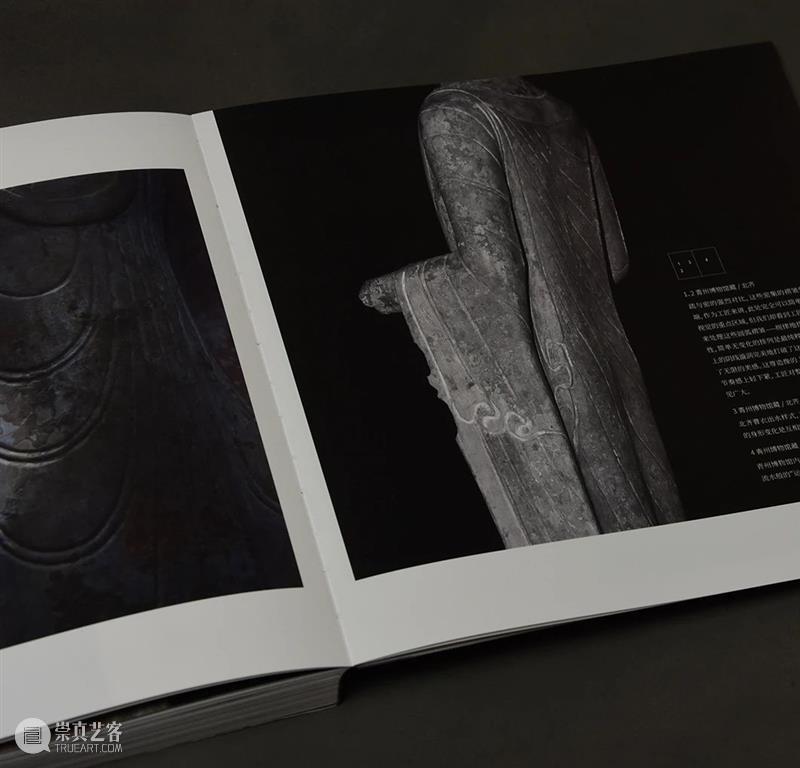

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

内页实拍

看完以上内容是不是更加心动?

赶快下手吧!

结缘请点击识别下图二维码

▼

—————————— END ——————————

转发分享是对本平台的最大支持与鼓励!

感谢关注

【 南山供秀 】

关注你所关注的,分享你所需要的

▼ 点击「阅读原文」查看更多

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享