《离线/offline:应变危机的艺术家》系列第054篇

当艺术不再感人

四年前我为彭勇策划了个展“隐式”,我借着这样的机会去天津彭勇的工作室参观了一次,之后见彭勇见的少了。彭勇的内敛、隐忍、平静、勤奋让我印象深刻,彭勇的双城记在北京和天津,他在这两个城市穿梭,北京是彭勇艺术呈现的城市,而天津是彭勇艺术创作和生活的城市,北京的展览和交流是他来北京的绝大多数理由,于是北京变成一个焦灼而又忙碌的城市,几年前我在彭勇工作室参观,那一片艺术区很安静,彭勇同时还在天津美院教书,彭勇的双城记也像是一种“隐式”,他不属于任何一个地方,他的艺术和他自己藏匿于城市的生活中,旅途中,风景中。

——段少锋

段:段少锋

彭:彭勇

段:2020年迄今为止印象最深刻,最为触动的事情是什么?

彭:最为触动的当然突如其来疫情所发生的事了,好的、不好的太多让我震惊了。真的感觉人其实很渺小、很脆弱!疫情刚开始严重的时候,老家小县城口罩就脱销了,我赶紧从天津顺丰寄了些回去,正常两三天就能到,那次等了快十天才到。天天看着疫情越来越严重,每天都会焦急的看看快递进展,让我更加真切感受到疫情的严重性。

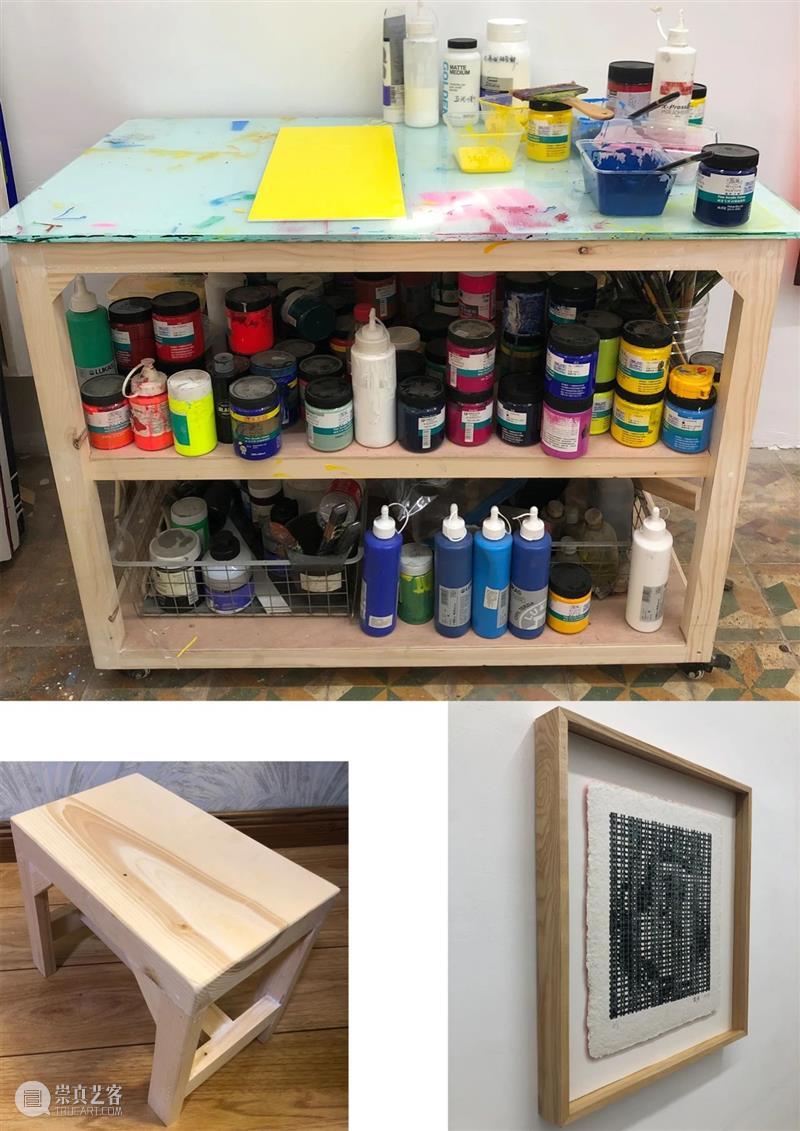

疫情期间工作室状态

段:2020被打断的工作节奏如何调整,迄今为止工作上的推进怎么样?

彭:工作节奏其实也没有太大的影响,教学和创作也都是阶段性进行。本来冬季天冷也不太想去工作室创作,也是以做些能在家完成的东西为主。疫情期间不能出门反而让我有更多的时间来做些研究,对抽象艺术的来龙去脉,对艺术教育和古苗文相关的都做了一些研究和推进,把自己这些年的所有作品和资料整理一遍,重新思考思考自己的创作脉络。期间还研究性的听了不少讲座。4月份开始在工作室创作时间就多了,画了不少新作。

疫情期间各种下厨还学会包粽子了

段:如何看待今天所出现的危机,这个危机包括宏观的国家层面的危机,也有个人危机,你如何面对和处理危机?

彭:可能是这些年对佛法的研究和学习,对种种危机会稍微淡定一点,知道无常才是正常,危机本来时时处处都在。大小危机都一样,不能改变外在时那就只能改变自己,坦然的面对和接受时也许才能在危机中找到转机。

木工技术大有长进,做个小板凳,画车,装裱作品都不是问题

段:在今天特殊的背景中,有没有对于艺术的思考产生新的变化?

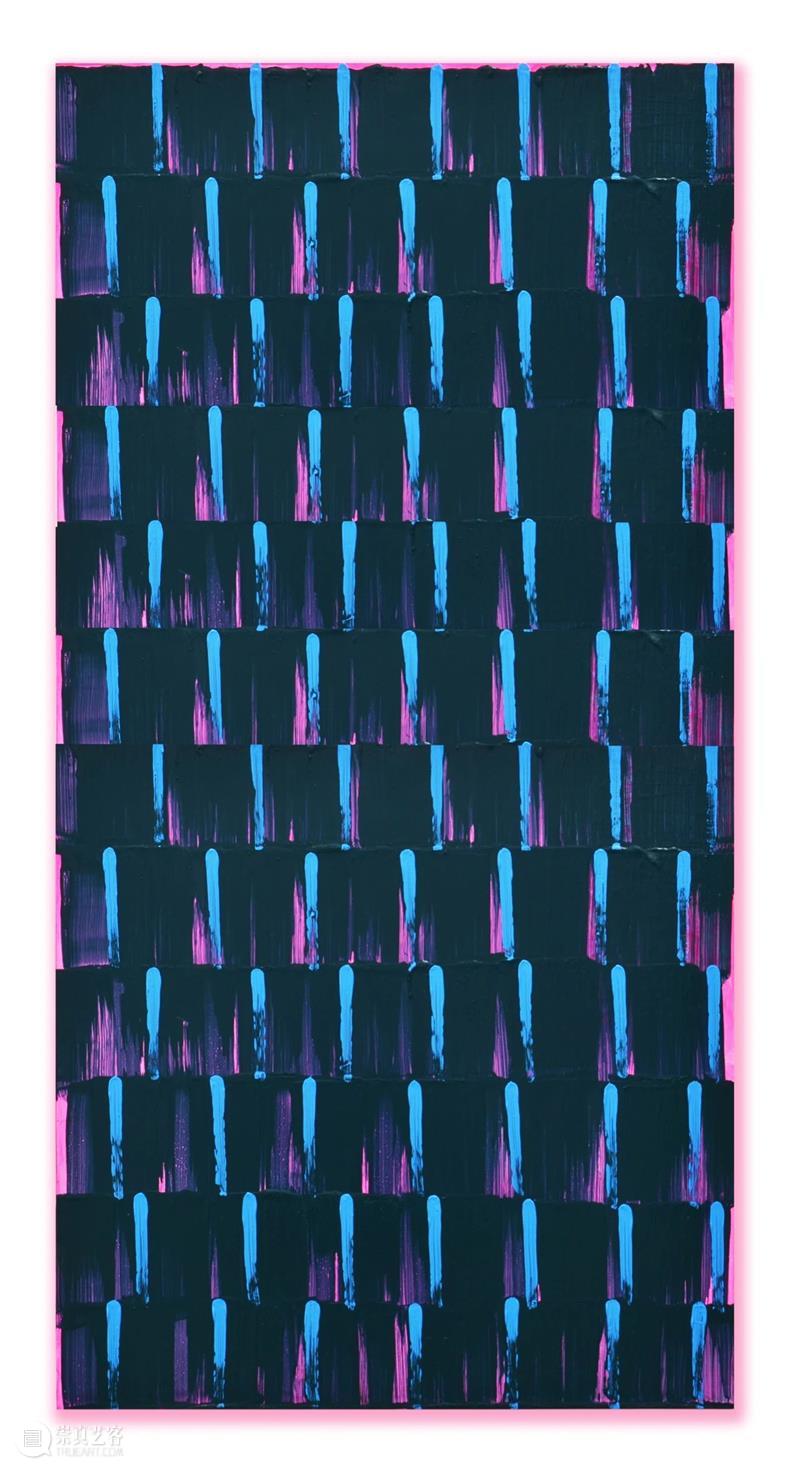

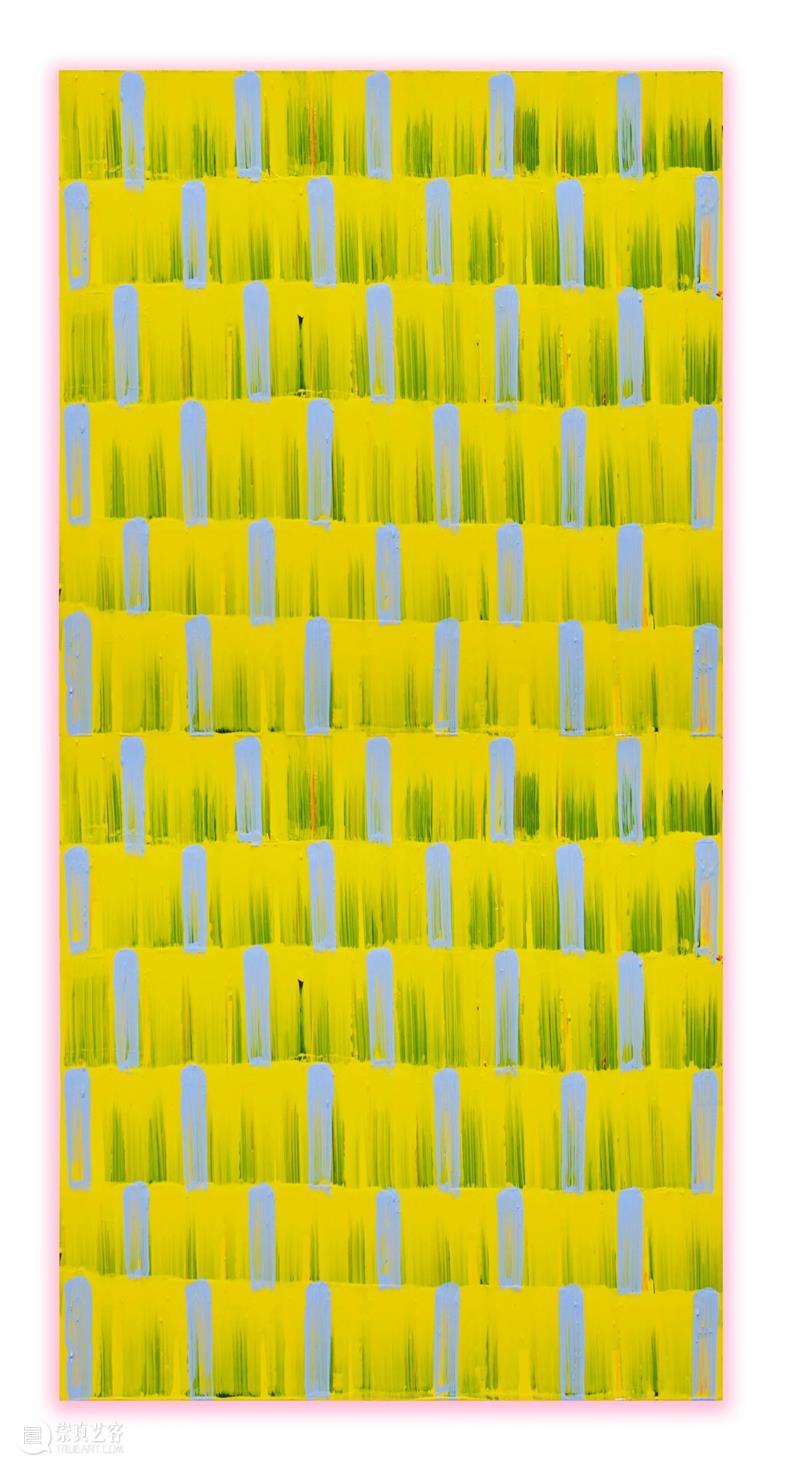

彭:这段特殊的经历还真让我重新思考了艺术创作的意义,也对新作品产生了变化。现在作品更加的纯粹和简练,简单重复的动作让我内心变得更加平和、专注,将以往重复的形式语言推向另一个层面,更能体会到重复中蕴含的能量,也希望把这样的力量转化出来带给别人。

6月份在上海与付斌的双人展

段:在你看来中国今天的当代艺术缺乏什么?急需要改变的现状又是什么?

彭:中国依然是个魔幻的社会现场,充斥各种不确定性,让人不安。当代艺术家如何在这样的环境中沉下心去做些转化,而不是急功近利或自娱自乐,我想这是所缺也是所需。

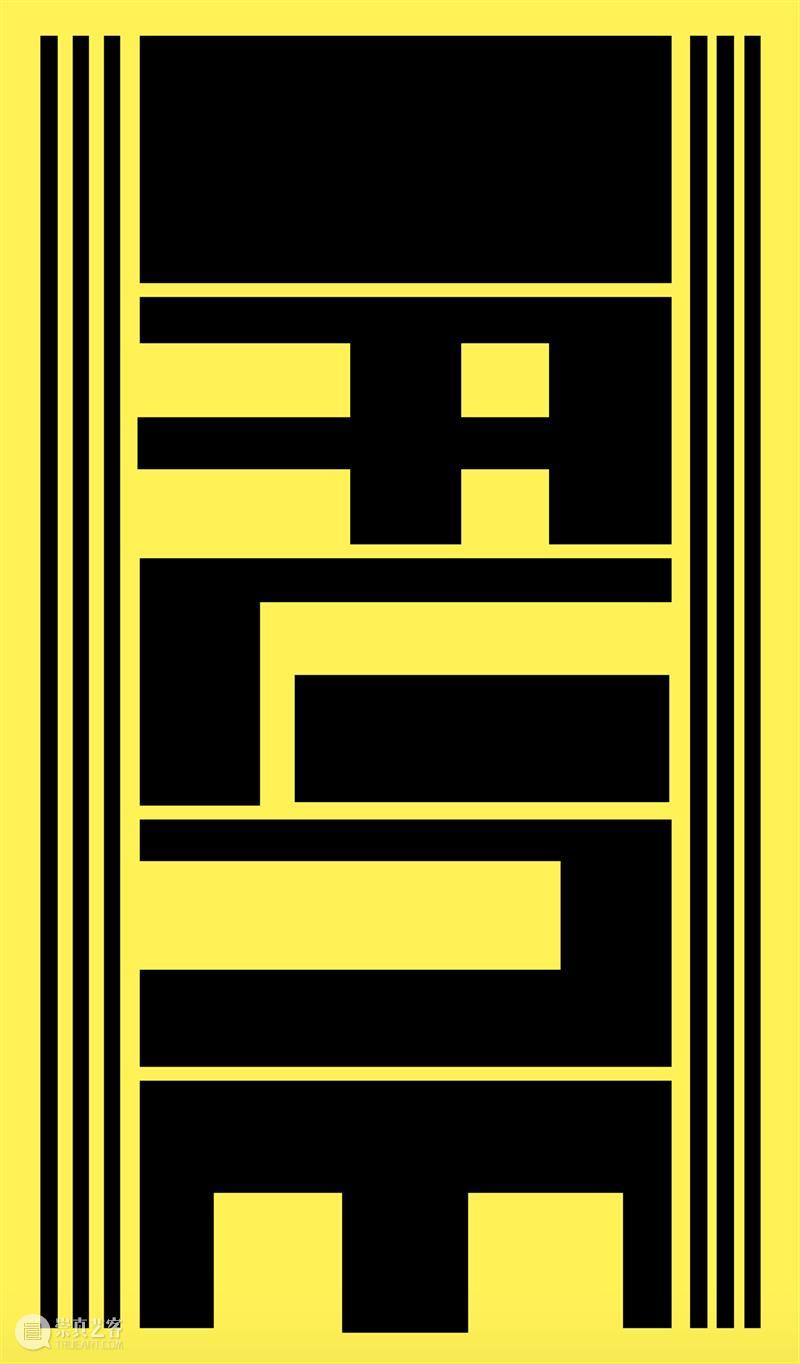

一念三千NO11 ,pvc板、丙烯,60×120cm

一念三千NO10 ,pvc板、丙烯,60×120cm

一念三千NO2,pvc板、丙烯,100×120cm

段:你对于艺术的未来判断是什么?

彭:未来是由无数个当下铸造,怎么把眼前能做和该做的事做好,更好的把握每一个机缘,未来才可期。艺术的未来也许会变得很多元,很丰富,但不管宽度拓展成什么样,还得靠深度来凸显。

疫情期间在上海看到喜欢的苏拉吉的作品

彭勇,2014年研究生毕业于中央美术学院版画系,现在工作生活于天津,任教于天津美术学院。先后举办五次个展:“临时关系”(无化画廊,新加坡,2019) ,“城式” (新中法大学博物馆,里昂,2017),“隐式” (58 艺术空间,北京,2016),“城式”(朱雀画廊,悉尼,2016),“蓝调”(艺术8,北京,2014)。参加国内、国际群展五十多次。作品先后获得:2017年获香港“Soereign”杰出亚洲艺术家奖入围奖,2016年获第四届全国青年艺术家提名奖,2014年获艺术8-中国奖,2012年获“M50”全国新锐艺术家新锐奖。艺术交流活动:2018年7月至9月悉尼桥爱基金会艺术街区驻地创作,2017年5月至6月里昂新中法大学博物馆驻地交流,2015年5月至7月巴黎国际艺术城驻地交流,2013年6月至8月观澜国际版画基地驻地创作。作品被中央美院美术馆、观澜版画博物馆、爱马仕家族、艺术8基金会、悉尼桥爱基金会、法国里昂新中法大学博物馆、新南威尔士大学美术学院等机构和基金会收藏,以及法国、瑞士、英国、美国、韩国、新加坡、澳大利亚等私人收藏。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享