陈柏麒|从批评到创作:艺术写作的公度与自由

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

艺术史研究者、写作者和编辑,对现代思想史发展中牵涉的诸媒介创作实践,及海洋亚洲诸地区的文化流散现象保有长期志趣;机构潜伏者。

传统上的艺术批评——对艺术的描述、分析、诠释、语境化和判断——正在面对一种前所未有的复杂处境。一方面,它不再像过去几十年那样受到主流艺术史写作的攻击。要知道,哪怕是在百花齐放的1980年代,为《美术思潮》供稿都会招致学院派的质疑。现在,人们逐渐意识到艺术批评实际上拉近了当代艺术和历史的距离,艺术写作也在这个相对主义横行的社会中被赋予了更多的使命。艺术批评甚至与生活的许多方面产生了关联:疫情时代的美术馆和艺术创作、厦门三影堂和华宇奖引发的劳工争议、香港巴塞尔带动了大湾区的旅游经济以及无处躲藏的沉浸式展览引发的新一轮审美危机。

另一方面,伴随着自媒体时代而诞生的后批评语境正在深刻地重塑着艺术批评的写作形式和传播途径。正如十年前我们眼看着亚马逊的崛起而为实体书和线下书店无尽担忧那样,艺术批评也一度因为网络信息规模的指数爆炸而自寻烦恼。事实上,纸质书并没有消亡,它只是与电子书一起遭遇了一个无需困惑的娱乐年代,而艺术写作也在信息洪流的荒芜之中意识到自己可以比以往做得更多。它的目的性和可能性被极大拓宽了,无论是在现实状况中还是在理论层面上。

与此同时,另外一些隐忧也伴随而来,例如策展作为一门学科的建立和成熟被视为一种批评的晚期形态,但随即又成为某种表述无能的逃避之所。今天,当我们与前人那样拿起纸笔,我们将要如何把握艺术写作的变与不变?有许多东西从未也将不会改变,例如我们始终与艺术家的意图保持一致,我们倾向于在文学的幻想世界中飞行,我们享受与闪动的灵光遭遇,我们热衷于发现创作中的未知,我们也醉心于与专业的、普通的和不明所以的观众、听众和读者产生共鸣。这些固执、抑或说在艺术写作的历史当中所形成的“公度”,终究会在扑面而来的时代迷雾中找到新的风景。

与其作为一次关于艺术写作的技能培训,这门课可以更多被视作一次表述欲望的唤醒,“去写”一定程度上比“怎么写”更迫切。每一位艺术参与者都是这门课的合理受众,无论是文字写作者、视觉创作者、活动策划者、机构管理者还是有言说诉求的普通观众,通过写艺术——从感知到笔尖的转换、从形式实践到社会实践的行动——你能够对自我的艺术诉求、他者的创造性表达和整体的创作语境产生坚固而包容的判断。

在这门课上,我们会一起精读经典或当下的艺术文本,组团或独自参与当地的艺术活动,并着重就各自的写作进行技巧、内容和形式的探讨。我们会共同写作、相互编辑和相互批评,我们将假定不同的写作场景来尝试理解不同受众的声音,我们也将共同探索艺术写作作为一种艺术类型的可能性,无论是与多种媒介的深刻互动还是对新的写作场所的构建。最终,我们想要收获或抵达的,正如萨特所说,是艺术介入一个人的历险,从而也为写作寻找自己的界限,开拓自己的疆界。

∎ 课程的安排和规划是怎样的?

本次课程一共有8节课,主题分别是:

∙艺术批评简史

∙艺术写作的现状

∙为什么(不)要写作

∙何为读者思维

∙命题写作:艺术热

∙命题写作:冲突

∙写“自己”

∙艺术写作的公度与自由

∎ 关于本次课程的主题“艺术写作的公度与自由”,我们怎样去理解“公度”和“自由”的定义?

“公度”是一个文艺复兴的概念,本身是用来描述透视法的。这里是针对相对主义提出的,也就是在获得创作和表达的自由之前,我们需要知道一些关于艺术和写作的基本方法和准则。我会从艺术史学史和批评史的角度去帮助大家获得对一个形式轮廓,也会鼓励大家从读者的角度去审度自己的遣词造句。我的目标并非是去定义它们,而是通过阅读和创作的训练让学员们意识到它们的存在和重要性,至于如何定义,我倒是很希望每个人有每个人的看法。

∎ 是否每个对策展和艺术史感兴趣的人都能参与到本次课程中?

任何对艺术感兴趣的人都可以参与,但课程对于学员的思辨性和参与度要求较高。

∎ 本次课程主要涉及到艺术写作的学习,学员需要准备什么样的学习材料吗?

不需要,我会提前两周将阅读材料和作业布置下去。最需要准备的是时间:发呆的时间、观看的时间、阅读的时间和写作的时间。

∎ 你期望学员从本次课程得到些什么?

希望每位学员的所得可以通过课程的训练得以内化,并转化到其他相关工作当中。

关于导师 —— 陈柏麒

成长于广东澄海的典型农转工家庭。曾毕业于香港浸会大学商学院,后赴美转修,获芝加哥艺术学院现代艺术史及艺术行政双硕士学位。艺术史研究者、写作者和编辑,对现代思想史发展中牵涉的诸媒介创作实践,及海洋亚洲诸地区的文化流散现象保有长期志趣;机构潜伏者。

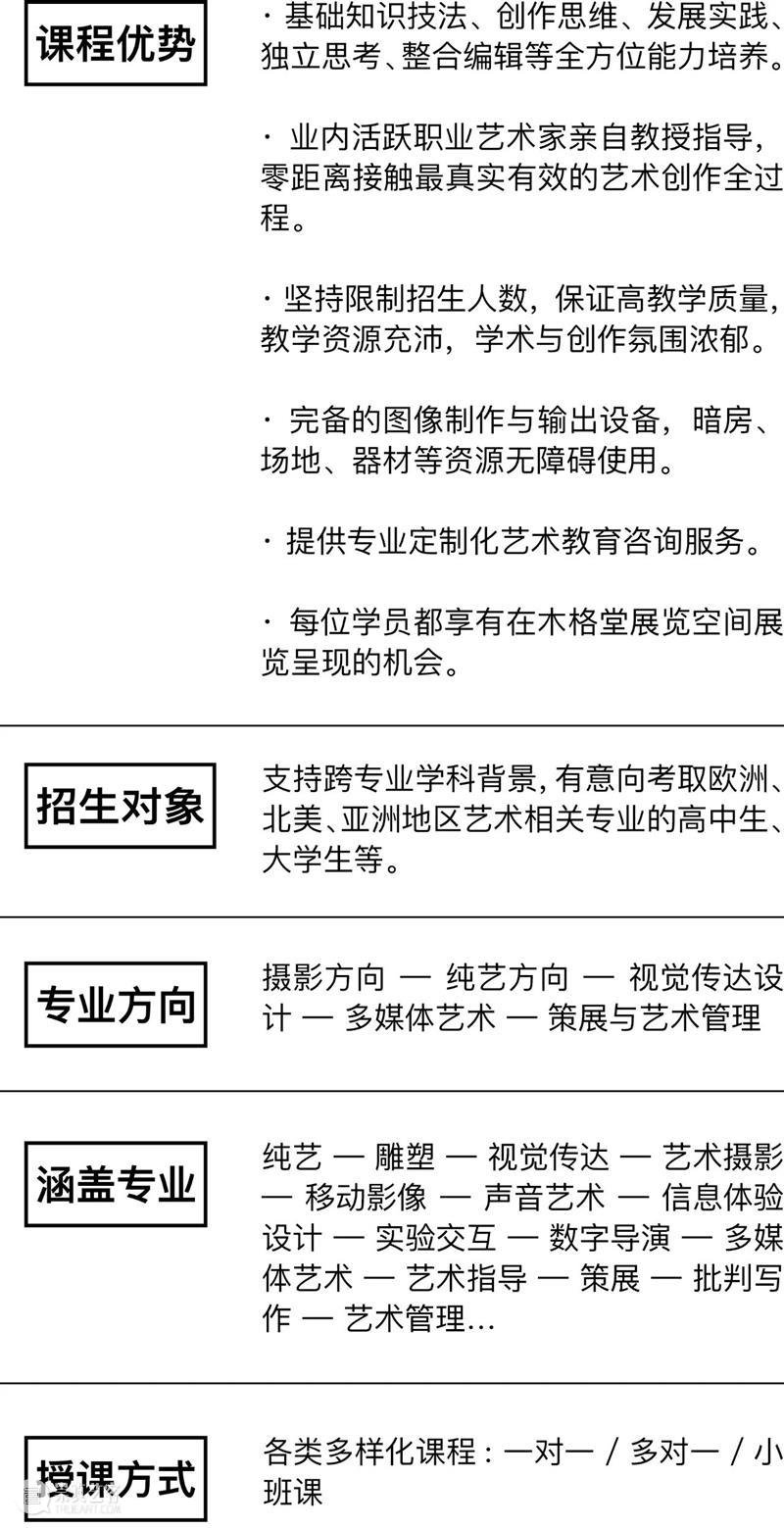

木格堂留学作品集课程面向有意愿考取欧美、亚洲地区艺术相关本科、研究生专业的学生,结合欧美成熟的Studio教育学习方式,邀请众多经验丰富、知名度高的职业艺术家全程参与合作课程的学习,帮助学员打造个性化艺术作品集。学员将通过与艺术家导师一对一辅导,制定个性化的学习计划,制作出一份高水平的艺术作品集,同时构建与完善自身的艺术创作体系。同时,木格堂线下开展的活动、展览和项目研讨将共同帮助学生建立并挑战个人或集体的实践创作,同时培养学生的专业知识具有社会文化多样性。

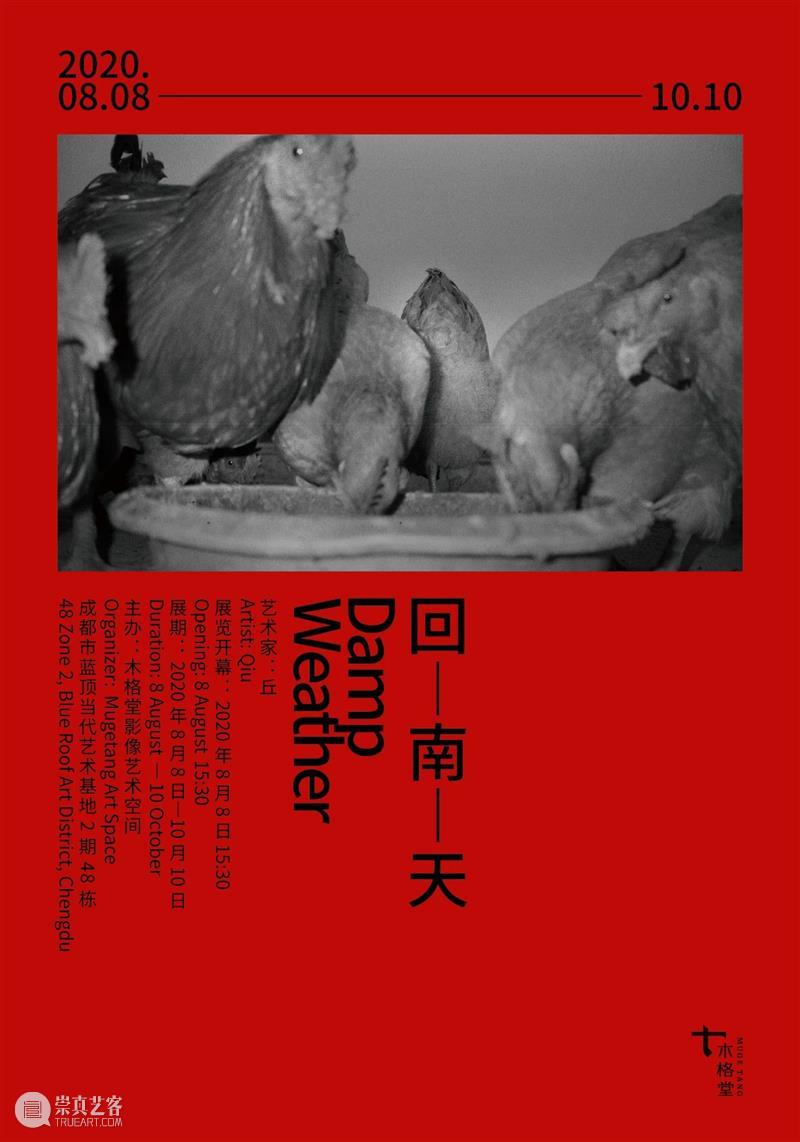

·空间内有猫咪常驻,请宠物过敏者提前告知并做好保护措施。·观展时请与作品保持1米以上距离,请勿直接触摸作品。

木格堂,始于二零一五年,是由摄影艺术家木格创办的影像艺术空间,空间坐落于成都蓝顶当代艺术基地,目前拥有逾六百平方米的展览、制作、阅读、教育空间,空间全年呈现包括展览、教育、出版、现场活动和讲座在内的多样化艺术项目,旨在为公众提供一个丰富且开放的艺术平台。Email⎥mugeartspace@foxmail.com

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享