纽约时报《T》杂志2016年度人物 | 威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)肖像摄影 | 沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)撰文/ 奥古斯丁·伯劳斯(Augusten Burroughs)摄影/ 沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)由沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)拍摄与陪伴这是孟菲斯市一个闷热潮湿的下午,当我迈进 Eggleston 艺术信托中心的大楼时,时间才刚过中午一点。摄影师 William Eggleston 的儿子,颇具魅力的 Winston,是这间信托中心的总监兼官方档案保管员,他正在大门处迎接我。他带我走进了大楼深处的一间阴凉的办公室,办公室中央面对面地摆放着两张巨大的办公桌,他的父亲就坐在其中的一张后面。墙上挂着巨幅的摄影样张,还有一些陈旧的可乐标志。一台发光的点唱机安放在角落中,旁边是一张 20 世纪中期风格的红色沙发。已届 77 岁高龄的 Eggleston 同时带有淘气、风趣、费解、迷人等多重气质,他被誉为摄影界的传奇和标志性人物,经常被称为“彩色摄影教父”,尽管奠定了他大师地位的 1976 年 MoMA 个展在当时受到了广泛的批评。“那些评论家们显然根本没有认真去看我的作品,”他如此评述道,“我一点都不在意,反而把他们取笑了一通。”威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)Eggleston 穿着一身无可挑剔的深色西装——据他说是在萨维尔街(Savile Row,伦敦西区的一条商业街,以定制男装闻名)量身定做的,擦得锃亮的黑色皮鞋、白色衬衫,还有松开的领结垂在颈间。他的周身散发出一股波本威士忌和身体乳的香气。手上戴着的卡地亚(Cartier)腕表要比标准时间慢上两分钟。我问他愿不愿意聊聊摄影,Eggleston 闻言闭起了双眼。“这有点棘手,”他说,“语言和图片——它们就像两种不同的动物,彼此都不怎么喜欢对方。”他的声音低到几近耳语,南部口音加上含糊咕哝的发音,愈发透出一股慵懒的腔调。我提到,这几十年来,人们一直在研究他的构图和画面构成,而且研究得越久,似乎就越显复杂。但是在 Eggleston 看来,这些分析却是“一派胡言”。摄影就是他的第二天性——纯属直觉,而非分析。“角度和构图就在那里,”他说,“每一个细微的点都会与其他的细节相应和。所有这些画面都是精心安排的,它们在我眼中就像画作一般。”威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)肖像摄影 | 沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)但是准确说来,他并不能被称作为狂热的摄影爱好者。“噢,世间的照片有一半都毫无价值。”他嘲弄道,“唯一让我喜欢的照片,就是我自己拍的那些。”从某种角度看,Ansel Adams 这样的摄影师就像是 Eggleston 的对立面,于是我问 Eggleston 对他的看法。“我们并不认识,”他说,“不过就算我们认识,我也照样会对他说:‘我讨厌你的作品。’”不过我以前曾在某处读到过,他很景仰 Henri Cartier-Bresson,一位以擅于捕捉“决定性瞬间”而闻名的法国摄影师。Eggleston 愉快地回忆起 Cartier-Bresson 说过这样的一句话:“知道吗?William,彩色摄影全是狗屎。”我问他,这句话有没有打击他的信心。“哦,没有。我只是说了句‘先失陪了’,就离开了那张桌子,然后去了另外一处继续玩。”不用心去看的话,Eggleston 的摄影作品会蒙蔽你的双眼。你必须看着它们,然后再看一遍,然后再一遍……直到他的拍摄动机在刹那间戳中你的心。在一张摄于上世纪 70 年代中期的照片里,有一个漂亮的男孩——他的儿子 Winston——坐在餐厅包间里,低头看着一本杂志。翻开的杂志对页上(从观者的角度来看是颠倒的)印的则是一些枪支。画面环环相扣。男孩的天真无邪令人心碎,而他所阅读的内容又会让你的心脏骤停一拍。我对他说:“我在看着这张照片的时候,会忍不住微微地屏住呼吸。你明白我的意思吗?”他很爽快地回了句:“我懂。我的感觉是一样的。我想这是张十分神奇的好照片。我也不知道为什么。”威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)

威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)

另一张著名的作品,是一名裸体的男子站在刷成血红色的卧室里。感觉略显迷幻,又带着几分阴森感:他为什么要裸着身子?房间里为什么这么乱?我向 Eggleston 问起这名男子是谁。“他是我在这个世上最要好的朋友,”他告诉我说,接着又加了一句,“他被人谋杀了。有人用一把斧头砍在他的脑袋上。”而在另一张著名的照片里,一名长发姑娘躺在草地上,双眼闭起,左手拿着一部相机,他告诉我她并不是在睡觉,而是服用了安眠酮。当我逐一翻看 Eggleston 所拍的上百张照片时(“你看得太快了,”他不满道),却不由思索起那些没有被他拍下的画面。如果他拍了一张存放着速冻主食的冷冻柜,为什么没有选择拍摄下方的冰箱呢?于是我问他,是否有这样的时候:本想拍一张照片,也许都已经把相机举到了眼前,结果却改变了心意。我想知道的是,是什么让他决定是否要拍摄某些画面。“没有这种时候。”他以一种不容置疑的坚定口吻说。每当他将相机举到眼前,就说明他准备拍下眼前的画面,而且一定能拍出满意的作品,就是这样。他如果要拍摄就一定会拍,要不然就根本不去拍。不存在什么斟酌或犹豫不决的时刻——只有果断——这也解释了他为何找不出一张自己最喜欢的照片:“每一张对我来说都是一样重要,不然我从一开始就不会拍它。”Eggleston 甚至都不用调校试验,就能直接捕捉到最完美的画面:“我从来不会事先想好要怎么拍。当我置身现场,发生了一些化学反应,刹那之间,画面就会自动浮现了。”他继而沉默了半晌,但并没有表露出半分不自在或不耐烦的样子。于是我意识到,我们在谈些什么,甚至是否在交谈,都无关紧要。“我们唯一能做的,就是用心地去看这些鬼东西。对着它们聊来聊去,其实没什么意义。”他说。威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)

威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)他很客气地回答着我的每一个问题,有时会先无奈地说上一句:“我之前被问过这个问题。”我不由有种这样的错觉:就算我问他的信用卡号码是多少,只要他知道,他都会告诉我。并不是说他这个人多么随和,事实上应该说他有些抽离,仿佛身处于另外一个维度,只有你给他一点压力时,他才会偶尔地回归到当前的空间。当我打开 Kim Kardashian West 的 Instagram 页面给他看时,他说:“我不知道那是谁。我从来没有听过这个名字。她像我一样出名吗?”他有种不食人间烟火的气息,这也完美地解释了他对我下面这个问题的回答:如果他的人生重来一次,但是不能当摄影师,他会去做什么?他的回答是:“量子物理。”这的确说得通。虽然我可能想象不出 Eggleston 穿行于尘世间的样子,比如去购买生活用品或填写表格,但我完全能够想象出在另一个清醒、犀利的平行世界里,他在一张餐巾纸上潦草地涂写着万有理论,然后以一副慷慨的姿态,把它塞到满脸震惊的爱因斯坦的手中。抽不完的烟、喝不完的酒,不断闪现的画面,浑身上下散发出的“何必多说”的态度——这些气质印证了某种灌注在他天性中的东西,有如薛定谔的猫一般不可捉摸。这个世界里的 Eggleston,是位自学成才的摄影师,成功地证明了所有那些粗蛮、精英主义又蒙昧得不可思议的评论家们——包括《纽约时报》在内——错得多么彻底、多么可笑。他西装笔挺地站在那里,向世界证明着他的正确,他在点亮另一种美国精神时,指尖蹿出火花,宛若一位有血有肉的世界改造者。无论他望向何处,总能注意到被他人所忽略的事物。“我随时都能看到很棒的画面。”他说道。威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)肖像摄影 | 沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)我们离开了 Eggleston 信托中心的办公室,前往他的公寓。进去后看到的第一样东西就是一块鲜艳的红色塑料牌,镶着黄色的边框,上面印刷着大写的白色字体,警告着你:“本公寓的住户日前因酒精引起的并发症而住院,现正遵照医嘱按日定量饮酒。如果你将多余酒水带入本公寓,就是在置他于非常危险的境地。你在本公寓的每次出入均会留下记录。若无视本告示,我们将对你提出起诉。Eggleston 家族敬告。”看到这样的东西,实在令人心碎、不知所措。我也是一名长达几十年的酒瘾者,能喝到浑身发抖、眼冒金星。我还没走过整个门厅,思绪就已经从“我也想要这个警告牌”飘到了“什么医生会用酒给酒瘾者当药方?我喝酒的时候他在哪里?”我问他,喝酒有没有妨碍过他的摄影工作。“我在酒后完全拍不了照片,”他说,“就是拍不了。也许——我也不知道该怎么说。并不是因为我喝得太醉所以拍不了。我只是喝过一两杯后就完全找不到拍照的感觉了。”Eggleston 在他那台贝森朵夫三角钢琴前的长凳上坐了下来。烟灰缸飘出袅袅青烟,盛有冰镇波旁威士忌的玻璃杯上缀满水珠,下面的杯垫上有烫痕——它们就直接放在钢琴架上。他探手取过酒杯,连着小啜了几口,整个身体便明显地放松了下来。我完全能理解他的放松。“我要干了这一杯。”他对我说。干掉之后,他又想再来一杯。他建议我也给自己倒上一杯,陪他一起喝,但我告诉他我戒酒了,只要一开始喝,就完全停不下来。他回答道:“还好,我能收得住,但我承认我还想再来一杯。”威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)摄影 | 沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)任由新倒满的酒杯在他的钢琴上滴着水珠,Eggleston 即兴弹起了百老汇音乐剧《演艺船》(Show Boat)中的一曲《老人河》(Ol’ Man River)。有几段我还能辨认出原曲,但这些旋律很快就在 Eggleston 灵活的十指下飘离流转。他就这样弹了 20 分钟,没有什么明确的开头或收尾可言,但也从未弹出一个刺耳的音符。“你是天才吗?”我向他问道。他瞬间将十指从琴键上抬起,悬在半空中,然后转身面对着我,流露出一副完全不敢置信的表情,仿佛我向他问的是“你用厕纸吗”。上一刻还呈现灰蓝色的瞳孔,此刻却变成了蜜色,紧紧地盯着我的双眼。他用气音拖着长腔,以似乎带着几分怜悯的意味答道:“嗯,是啊。”言外之意十分明确:你都跟我相处了一整天,竟然还会问出这种问题?

撰文/ 奥古斯丁·伯劳斯(Augusten Burroughs)摄影/ 沃尔夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)

点击图片阅读

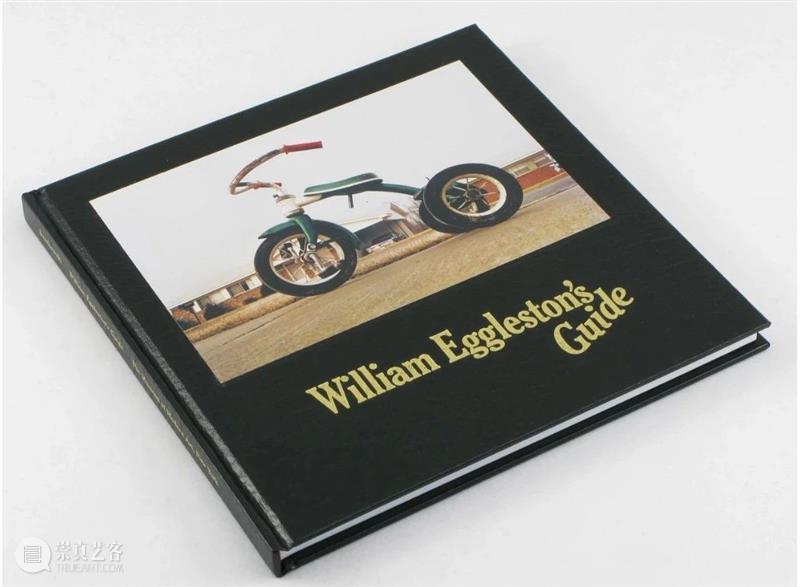

卓纳香港九月新展

《威廉·埃格尔斯顿》

卓纳画廊是位处纽约、伦敦、香港及巴黎的当代艺术画廊,现代理近70位在世艺术家和已故艺术家遗产,拥有过百人的专业团队。画廊自1993年创立至今,成功举办了众多具开创性的展览。卓纳画廊活跃于一级和二级艺术市场,一直致力于培育艺术家的职业生涯,当中许多已在当今最具影响力的艺术家之列。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享