点击蓝字,关注我们

探索与纠偏:

新月社排演《齐德拉》的戏剧史意义

张诗洋

【内容摘要】新发现的张彭春日记详细记载了1924年泰戈尔访华期间新月社排演话剧《齐德拉》始末。其在戏剧史、文化史上的意义一直未得到学界充分认识。《齐德拉》诗剧本身所倡导的男女平等、女性独立的观念,为五四之后的社会现实所需要;其不同于西方“问题剧”的诗性审美倾向,和张彭春、徐志摩等新月社同仁的艺术追求正相契合,也是对当时流行的“写实主义”的有意反拨。新月社从宏大问题叙事走出,探索个人、婚姻、家庭、欲望、人性等问题,回归到对象征、写意为代表的东方艺术审美的重视。新月社名流搬演《齐德拉》的探索和纠偏,可视为“国剧运动”的先声。

【关键词】张彭春 徐志摩 新月社 齐德拉 诗剧

中图分类号:J80文献标识码:A文章编号:0257-943X(2020)04-0062-12

导语

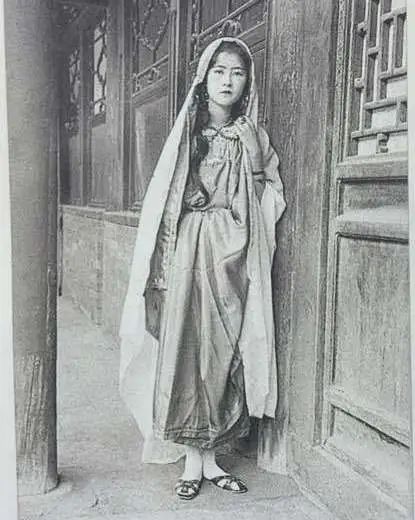

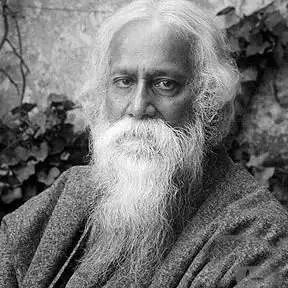

图为张彭春

一、

泰戈尔访华与《齐德拉》排演始末

张彭春在日记里多次暗示自己,排戏“不过是一时的游艺,真本领不在这一点小尝试上”[11]。但这样说的目的,乃在于警戒自己除了排戏之外,要用更多的时间来处理清华校务和夯实旧学功底,而这样一点在日记中时常被提及。在美国留学八年,让张彭春练就了很好的英文表达,相较而言,中文写作水平却显得略逊一筹。他预期,“将来在戏剧上的贡献”,“必须先把自己达意的工具练习应用,然后可期成功。”[12]然而,从1924年3月26日第一次彩排[13]开始,直到5月8日上演,作为导演的张彭春可谓全情投入,耗费了不少心力。

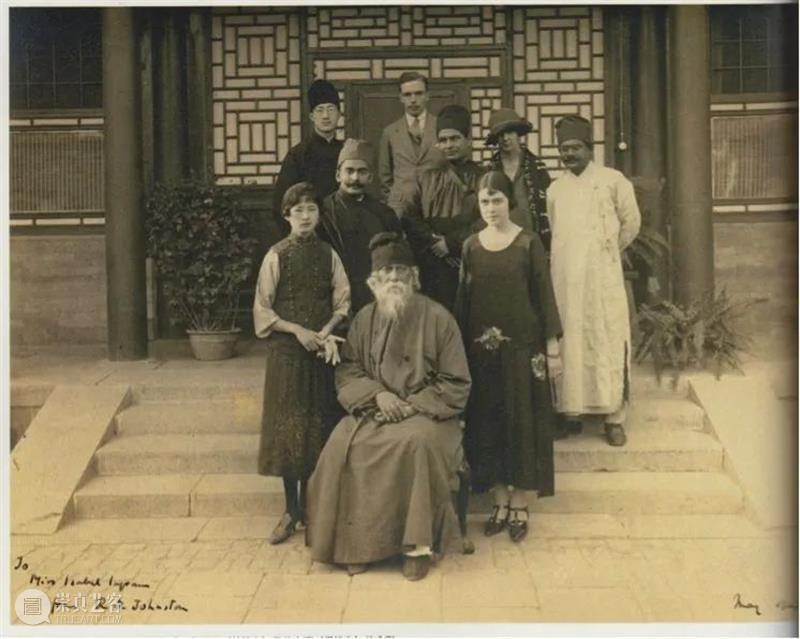

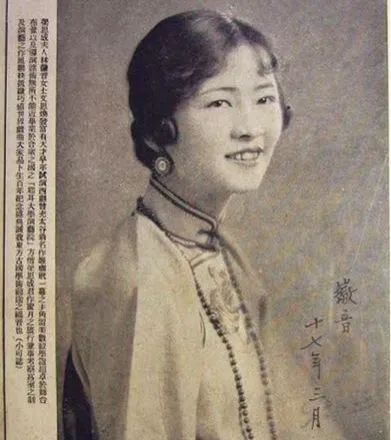

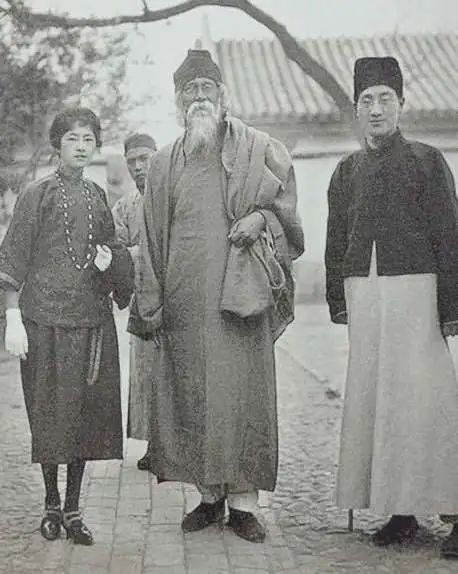

首先是选角。此剧用泰戈尔英文剧本上演,首要障碍在于英语并非演员母语,在达意上有一定困难;且剧中人物有大量独白,想要通过角色传达情绪和剧中哲思,演员的选择就显得尤其重要。我们先来看看这部戏的参与人员阵容:林徽因饰女主角公主齐德拉[14],徐志摩饰爱神玛达那,林长民(林徽因父)饰春神伐森塔,蒋百里、丁西林饰演村民,王孟瑜、袁昌英饰演村女,陆小曼负责发售说明书,梁思成负责舞台布景设计,可谓一时盛极。

对于男主角王子阿顺那的人选,经过几番讨论,大家共同商定由张欣海(后改名张歆海)饰演,导演张彭春则显得有所顾虑:

我不怀疑欣海对我有批评。……欣海听过我的讲演,又听过我的寻常说的英语,都没有什么特色,又因为他介绍楼光来,我没有用,……有这种种理由,是很不佩服我的。所以我对于他有猜疑。[15]

张欣海是徐志摩前妻张幼仪的兄长。1923年获哈佛大学英国文学博士学位,回国后兼任清华大学和北京大学西洋文学专业的教授。因此,张彭春疑心张欣海对他的英语表达并无“佩服”,再加上对张欣海推荐来清华工作的人选未予录用,张彭春担心其抱有个人情绪,排练时不肯听从导演指挥,影响整个进展。这种担心似未发生,但可见张彭春对挑选演员的小心翼翼。

至于其他演员,林长民、蒋百里均是讲学社重要人物,林长民为林徽因之父。1920年林徽因随父游历欧洲,英语极流利,在剧中扮演戏份最重的女主角齐德拉。女儿与父亲同台演出,已是佳话;又与张欣海、徐志摩均有对手戏,自然也有吸引人眼球的效果。《晨报》对此报道:“林徽因与徐志摩、梁思成之间的恩怨情长,在座者多有了解,更增添了这出爱情名剧的魅力。”[16]王孟瑜为林徽因表姐,亦曾与林徽因一起参加新月社文学活动。丁西林是新月社成员,与徐志摩交好,此前创作过戏剧《一只马蜂》。袁昌英1921年毕业于英国爱丁堡大学,曾与徐志摩同游剑桥,回国后在北京女子高等师范学校(北京师范大学前身)教授英国小说课程。总之,演出人员大多有留学英美的经历,如林徽因一口流利的英语,演出后得到高度评价“清脆柔媚,真像一个外国好女儿”[17]。演员用英语达到顺畅表达、交流,自然不成问题。但即便如此,张彭春仍自知英语并非该剧的优势,因为“英语不是我们的自然语”,在达意上恐怕不能达到“入神处”。“入神”是导演更高的艺术追求,需要演员投入更多心血揣摩、体会并加以表现。张彭春也因此有些抱怨——“排戏用很多时间,不肯用功夫,一定没有好效果”。

二、

五四视域下“被需要”的《齐德拉》

三、

东方诗剧的探索和反拨

结语

注释:

[本文为国家社科基金重大项目“中国近代日记文献叙录、整理与研究”(18ZDA259)的阶段性成果]

扫码关注我们

《戏剧艺术》

上海戏剧学院学报

扫描小程序二维码

在线阅读

《戏剧艺术》电子版

关于我们

《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。

投稿须知

《戏剧艺术》是上海戏剧学院主办的学报,为全国中文核心期刊、全国高校社科精品期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学期刊AMI综合评价A刊核心期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊,在戏剧研究界享有盛誉。

本刊设有“戏剧理论与批评”“中国戏曲研究”“中国话剧研究”“表导演艺术研究”“戏剧教育研究”“戏剧与社会研究”“跨文化戏剧研究”“国外戏剧思潮”“国别戏剧研究”等栏目。本刊奉行“理论与实践互动、传统与现代交辉”的学术理念。为进一步提高本刊质量,欢迎广大作者惠赐富有新材料、新观点、新视角的佳作,尤其期盼关注当前戏剧实践、学理性强的力作。

本刊实行专家匿名审稿制度,力求杜绝种种学术不端现象,务请作者文责自负。根据新闻出版总署及教育部有关通知,希望作者来稿时标明和做到以下几点:

1.作者简介:姓名及二级工作单位(如,夏晓虹:北京大学中文系)。

2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。

3.内容摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自足性,篇幅为200-300字。

4.关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

5.注释和参考文献:均采用页下注,每页重新编号。格式如下(参考2019年以来我刊):

(1)注号:用“①、②、③······”。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省,请注意各注项后的标点符号不要用错):

A.专著:[序号]主要责任者:文献题名,出版地:出版者,出版年,页码。

B.期刊文章:[序号]主要责任者:文献题名,刊名,****年第*期。

C.论文集中的析出文献:[序号]析出文献主要责任者:析出文献题名,论文集主要责任者:论文集题名, 出版地:出版者,出版年,页码。

D.报纸文章:[序号]主要责任者:文献题名,报纸名,出版日期(版次)。

E.外文版著者、期刊、论文集、报纸等采用芝加哥格式:用原文标注各注项,作者姓在前、名在后,之间用逗号隔开,首字母大写。书名、刊名用斜体。

F.译文正文中首次出现的新的外来名词和术语、新的作家作品名和人名请附英文原文,并用括号括起。

本刊鼓励严谨求实、实事求是的学风和平易晓畅、言简意赅的文风,希望稿件以1万字左右为宜。论述重大学术问题的论文篇幅可不受此限。本刊投稿邮箱:theatrearts@163.com;暂不采用其他公共投稿系统。务请标明详细通讯地址、邮政编码、电子邮箱及电话。请勿一稿多投,来稿3个月内未收到本刊录用或修改通知,作者可自行处理。来稿一律不退,请作者务必自留底稿。文章一经采用,将通知作者提供定稿电子版以及身份证号码、开户银行(建行或工行)支行、银行卡号码等信息,以便发放稿酬。

特别声明:本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为,向公安机关举报。

制作:高诗怡

责编:计敏

编审:李伟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享