论当代印谱专业出版中“艺术出版”与“学术出版”之异同

选自 | 《西泠艺丛》2020年第7期 总第67期 |

上海书画出版社副编审

中国美术学院博士

【摘 要】

本文以印学史为纲,以明清民国印谱为参照,以当代印谱出版统计分类为实例,检视当代出版中“印谱”的定义、篆刻艺术与当代印谱出版之间的关联度,以及当代印谱出版在印学史中所起到的作用与意义。最终提出,出现在20世纪后半段到21世纪初的篆刻图像书籍出版,虽然从艺术角度极大地丰富了篆刻资源,但是从史学角度,尤其是文献学角度,不能简单地等同于我们习惯上所指的“印谱”即作为古籍文献而存在的古印谱。而21世纪初以来的原色影印出版,方为真正意义的“印谱”出版。印谱与篆刻之间的关系则是多重的,有时甚至是相悖的。印谱的出现、发展、繁荣、出版,客观上与篆刻艺术普及密不可分,但绝不能忽视其在篆刻艺术以外的文献史学价值。印谱属于古籍善本中的一个重要门类,印学属于史学范畴中的一个分支,任何善本对于史学的研究意义皆有不可替代的作用,因为它们是古人赋予我们的最真实的信息,当代印谱出版研究更是可以围绕这个思路,在印学史、古文献史的指引下,多出版更有价值的原色珍本印谱。

【关键词】 印谱 出版 印学史

印谱,据史料记载始见于宋,惜今已无实物可考,故可说滥觞于宋元,发展于明,兴盛于清及民国。此一脉络,正与篆刻史上文人治印、篆刻流派史发展相吻合,故而,印谱之发展与篆刻之发展可谓息息相关、共存共荣。

由宋及至晚清民国,再至中华人民共和国成立后出版印谱之种种,可作古今印谱之分。依古籍概念界定,民国之前是古籍,即“古印谱”,基本采用木刻、原钤、摹刻等传统方式;中华人民共和国成立后出版之印谱,以当代编辑体例及印刷制作方法,是为“今印谱”。而其中民国一段,可谓新旧交替,“古印谱”的方式依然存在,锌版制作亦开启了当代出版之模式,但除了印制技术方式不同以外,其形制、内容与“古印谱”完全一致。在本文中,作为当代印谱出版的参照,锌版印谱亦列入“古印谱”范畴。

笔者是多年出版从业者,亦是篆刻专业科班出身,故而对于印谱的视角,并不仅着眼于某一印谱、某一名家的来历考证,而是更多地关注印谱出版的发展脉络以及印谱出版与印学史之间的关系。本文将以“古印谱”为参照,以当代印谱出版的界定标准、与篆刻艺术之间的关照以及其发展的状态,论述其在印学发展史中所展现的作用与意义。

01

当代出版中的“印谱”具体是指什么内容?

要厘定当代出版中何为“印谱”的问题,首先应该分清印谱构成的要素。而要明白“印谱”的组成要素,便要追述印谱的来历。

《宣和印谱》,是史载最早的印谱,但至今已无实物可考,其著录多见于明以后的各家著述中。这应该是“印谱”一词最早的出现。而后王俅编纂《啸堂集古录》,收录37方摹刻古印,是目前有实物可见的最早的印章辑录文献;传王厚之编《汉晋印章图谱》4卷,收录官私印92方;以及姜夔编《姜氏集古印谱》、钱选编《钱氏印谱》、吴睿编《吴思孟印谱》、杨遵编《杨氏集古印谱》等。这些古印谱,可以说是印学史中最早的印谱,也可以说是印谱的滥觞阶段。其编辑内容为古印,有专门的主题,其内容多为编者自行搜集的古印;编辑技术多为钤盖原印或是摹刻之印;编排方式多为一页多格,每格中钤盖一印并著录释文。其编辑体例中会详细说明该版本的由来、编撰方式等信息,所有信息围绕印谱本身而展开。

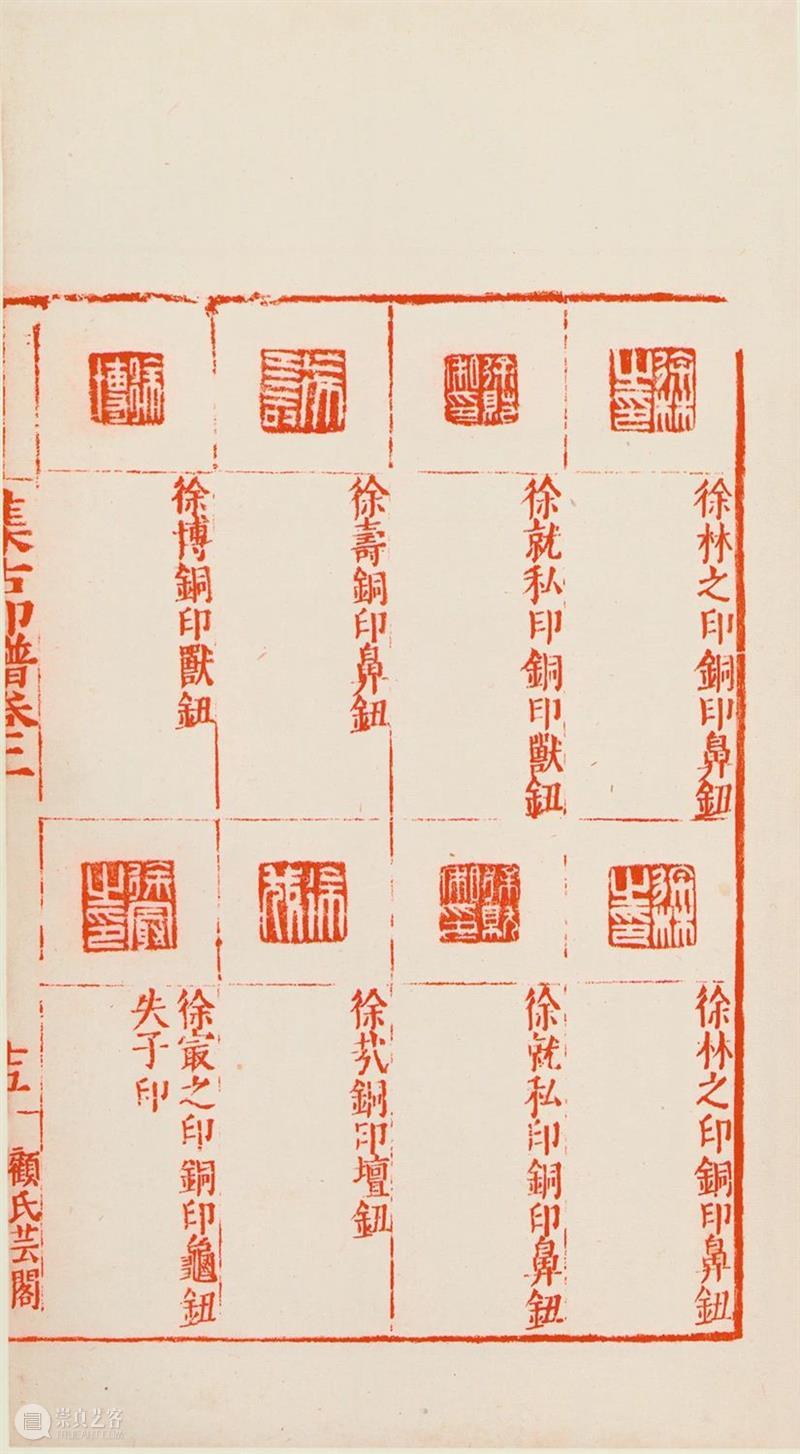

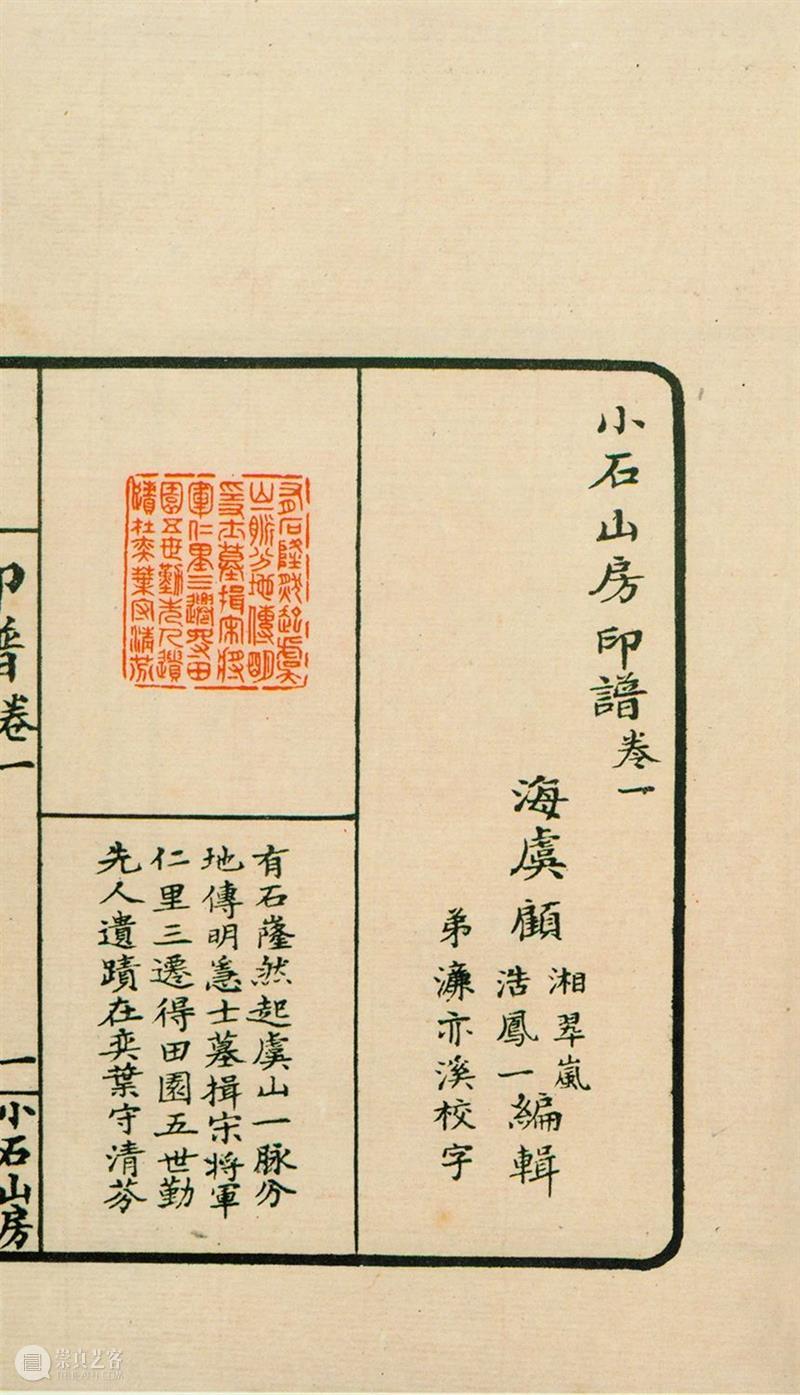

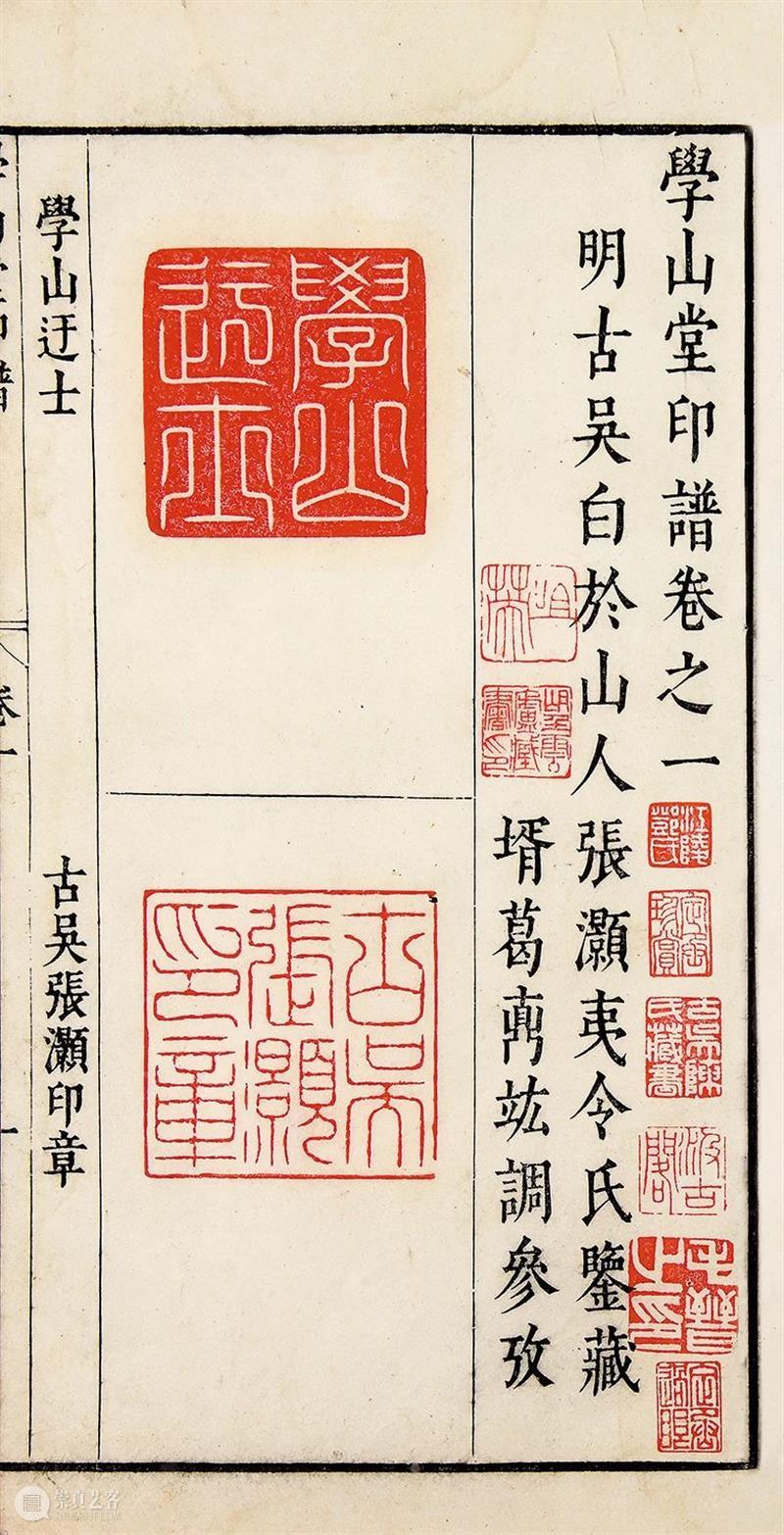

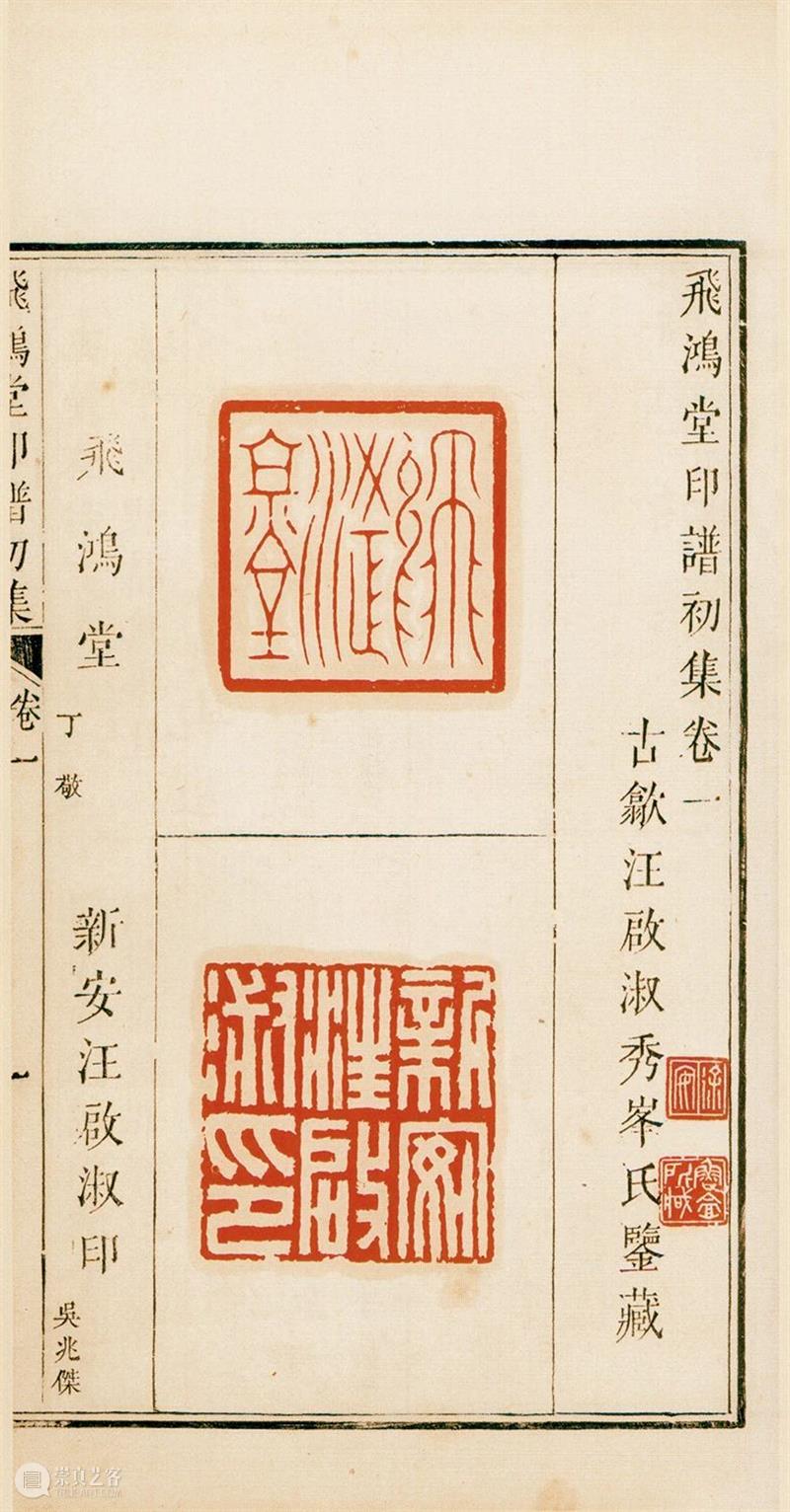

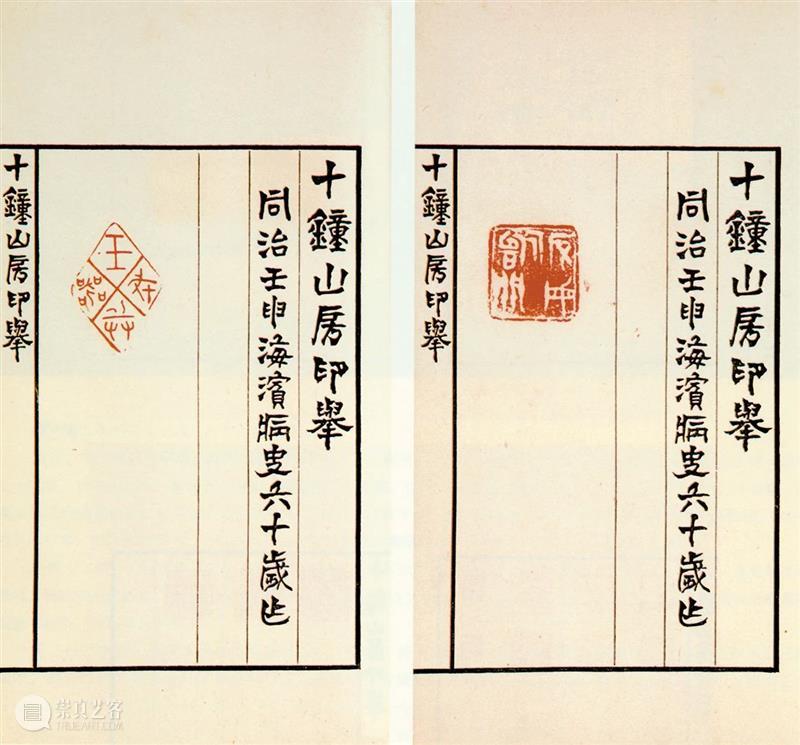

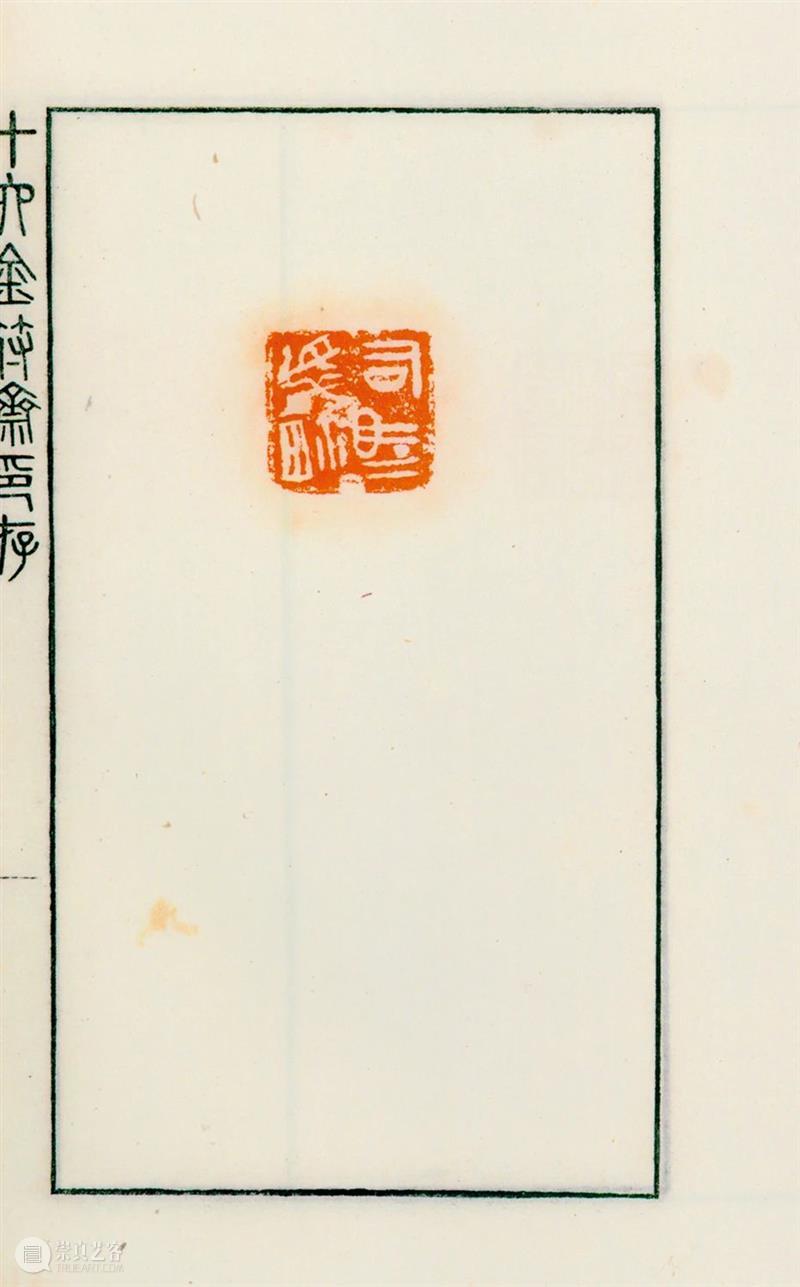

而后,明清直至民国,印谱成为印学史中非常重要的板块。可以说,明清及至民国大量印谱的出版,完整记录了三百年间印学史的发展,其间各重要流派、名家大师、佳作名印都在明清印谱中得到了充分而翔实的展现。明清重要原钤印谱大致有:明隆庆六年(1572),顾从德编《顾氏集古印谱》(图1),6卷20部,收秦汉印、玉印150余方,铜印1600余方,共1800余方,为最早的原钤印谱;明万历十七年(1589),张学礼编《考古正文印薮》,5卷,内容皆为秦汉印,为最早的摹刻印谱;明万历二十八年(1600),何震编《何雪渔印海》,为最早原钤个人自辑印谱;明万历四十五年(1617),张灏编《承清馆印谱》,收录文彭、何震、沈野、苏宣等22位篆刻家作品,为首部原钤诸家印谱;清道光十一年(1831),顾湘、顾浩以专业的印谱学家心态编辑成《小石山房印谱》(图2)。更有自明末以来,汪关编《宝印斋印式》,张灏编《学山堂印谱》(图3),周亮工编《赖古堂印谱》(图4),汪启淑编《飞鸿堂印谱》(图5)、《讱庵集古印存》(图6)、《汉铜印丛》(图7),陈介祺编《十钟山房印举》(图8),吴大澂编《十六金符斋印存》(图9),等等。

◎ 图1 顾从德编《顾氏集古印谱》(木刻本)

◎ 图2 顾湘、顾浩编《小石山房印谱》

◎ 图3 张灏编《学山堂印谱》

◎ 图4 周亮工编《赖古堂印谱》

◎ 图5 汪启淑编《飞鸿堂印谱》

◎ 图6 汪启淑编《讱庵集古印存》

◎ 图7 汪启淑编《汉铜印丛》

◎ 图8 陈介祺编《十钟山房印举》

◎ 图9 吴大澂编 《十六金符斋印存》

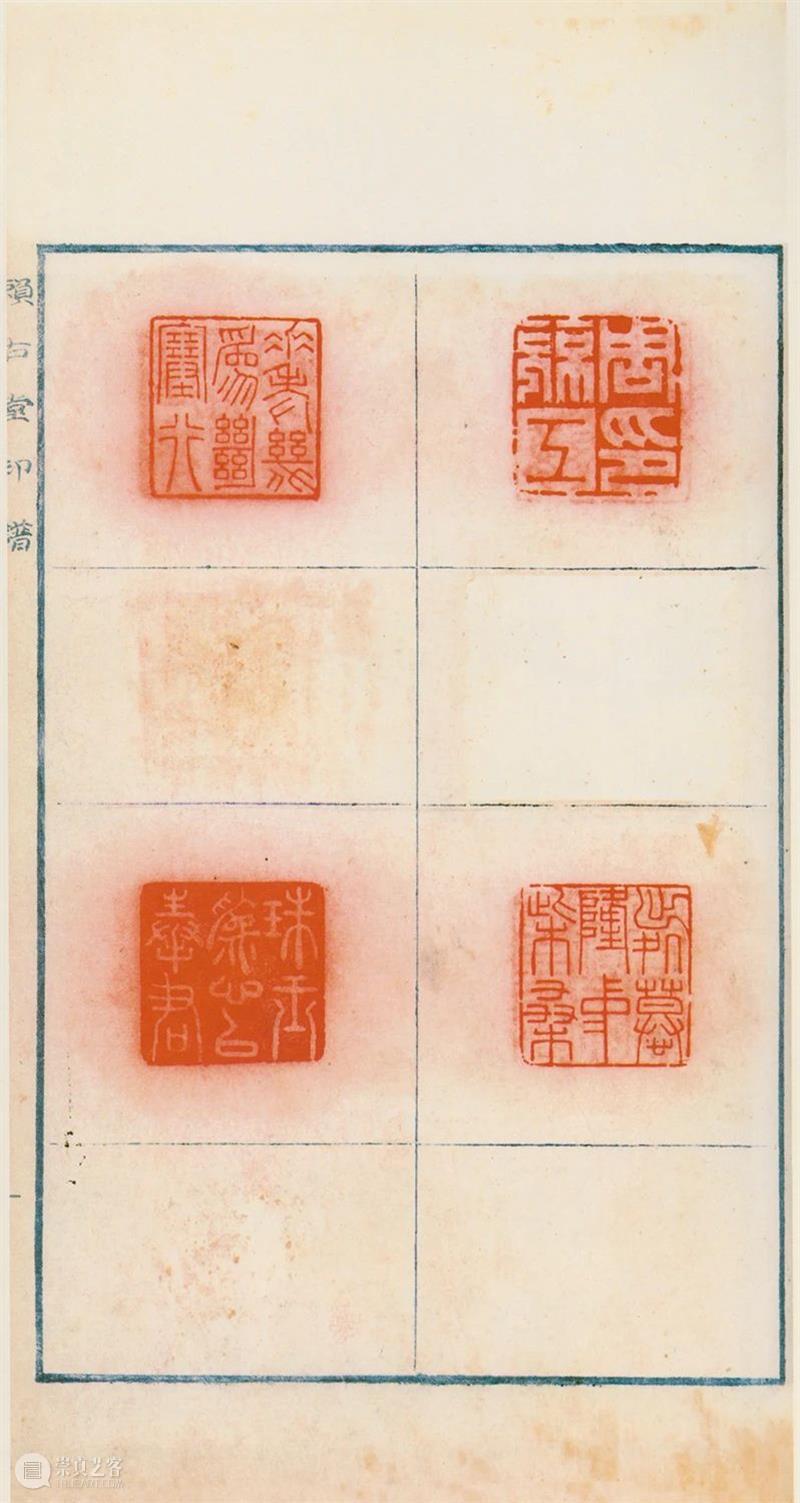

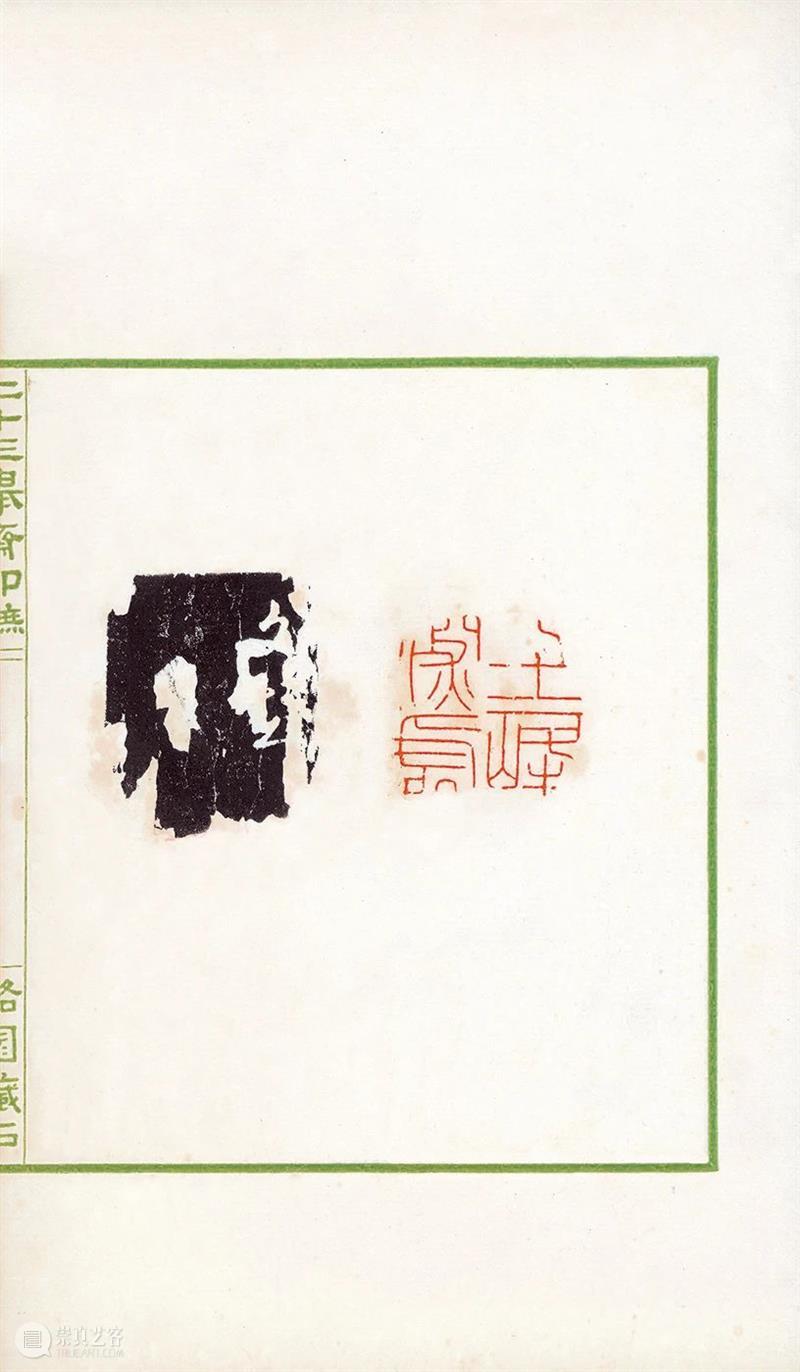

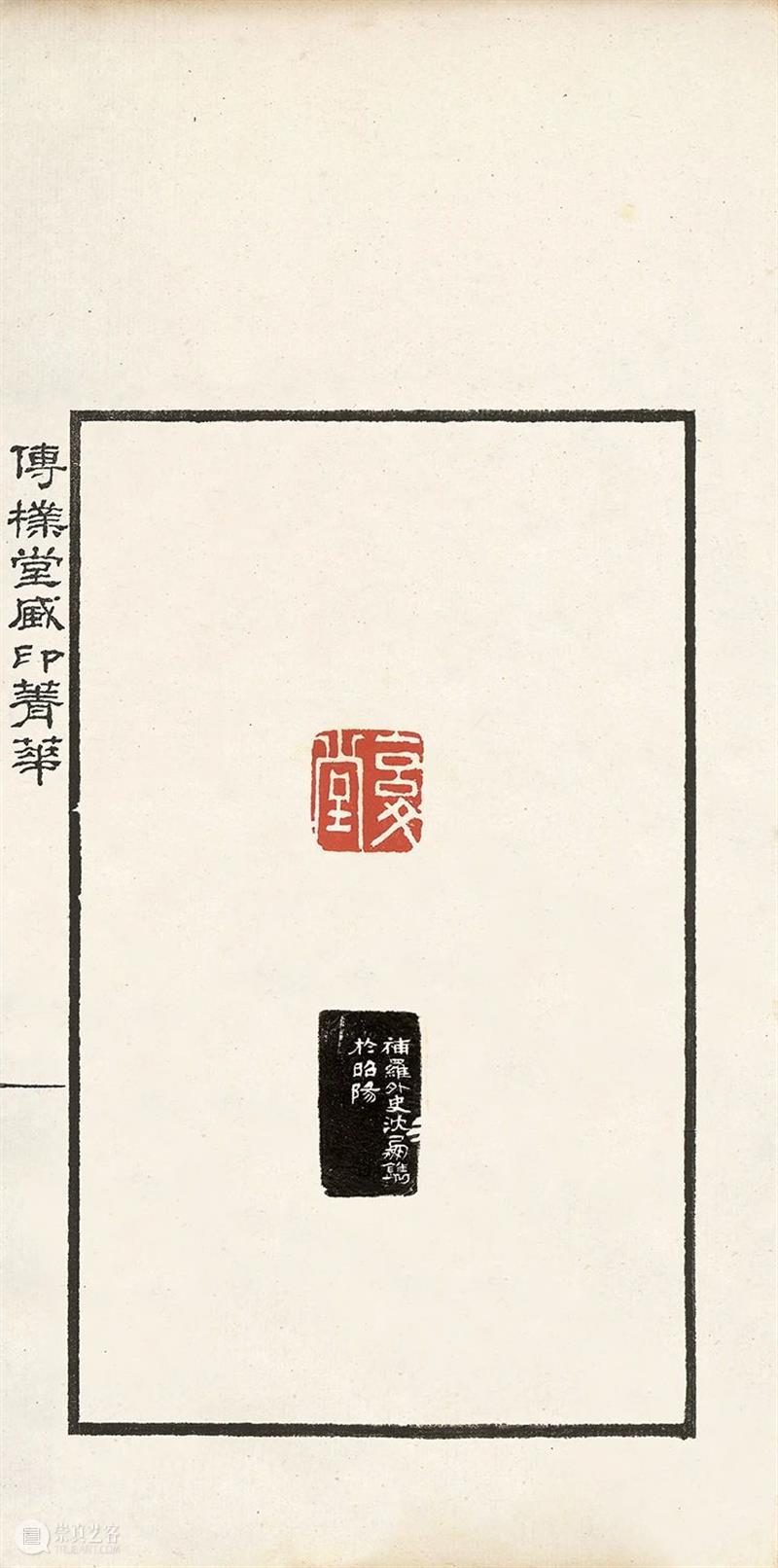

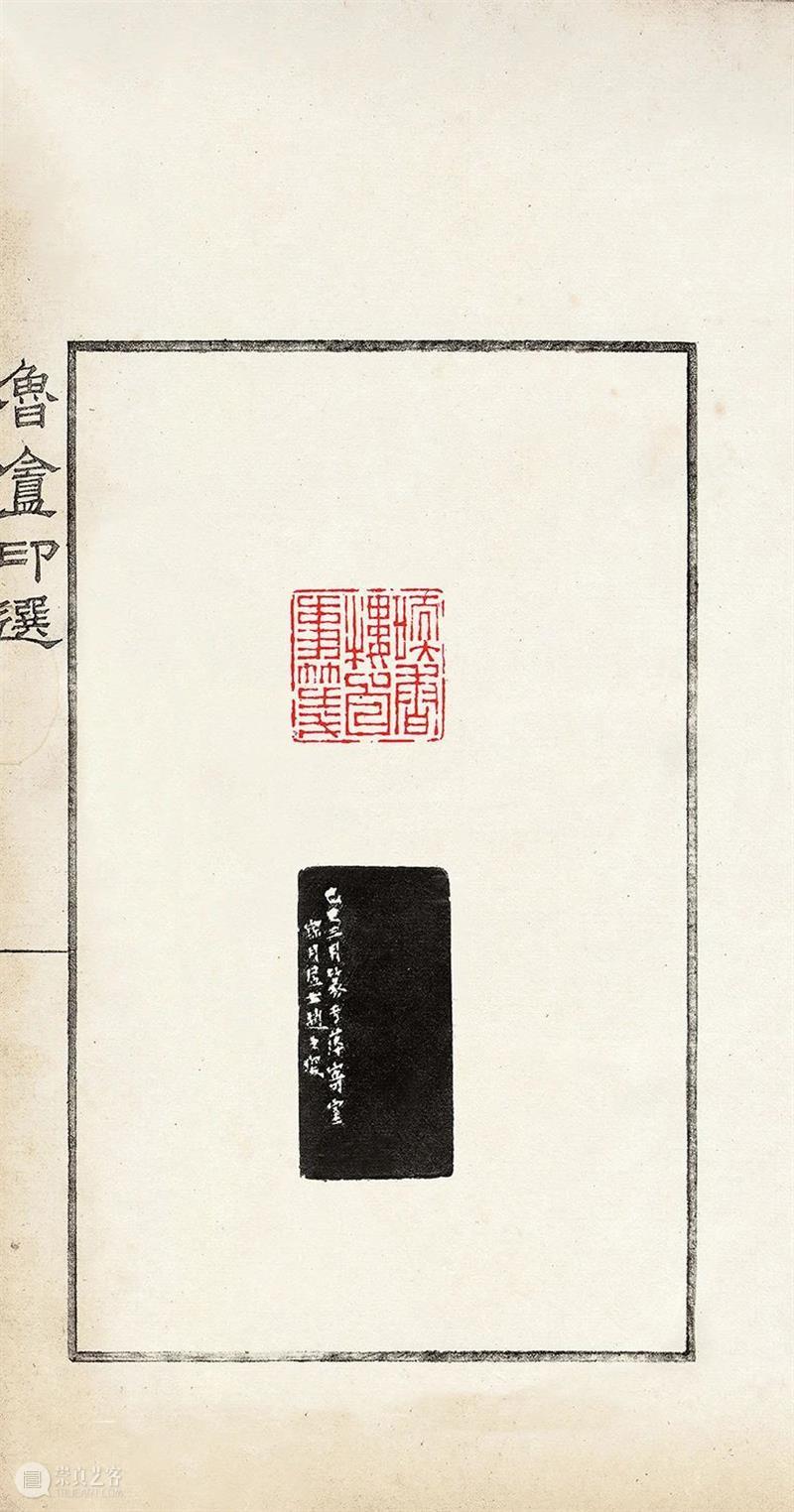

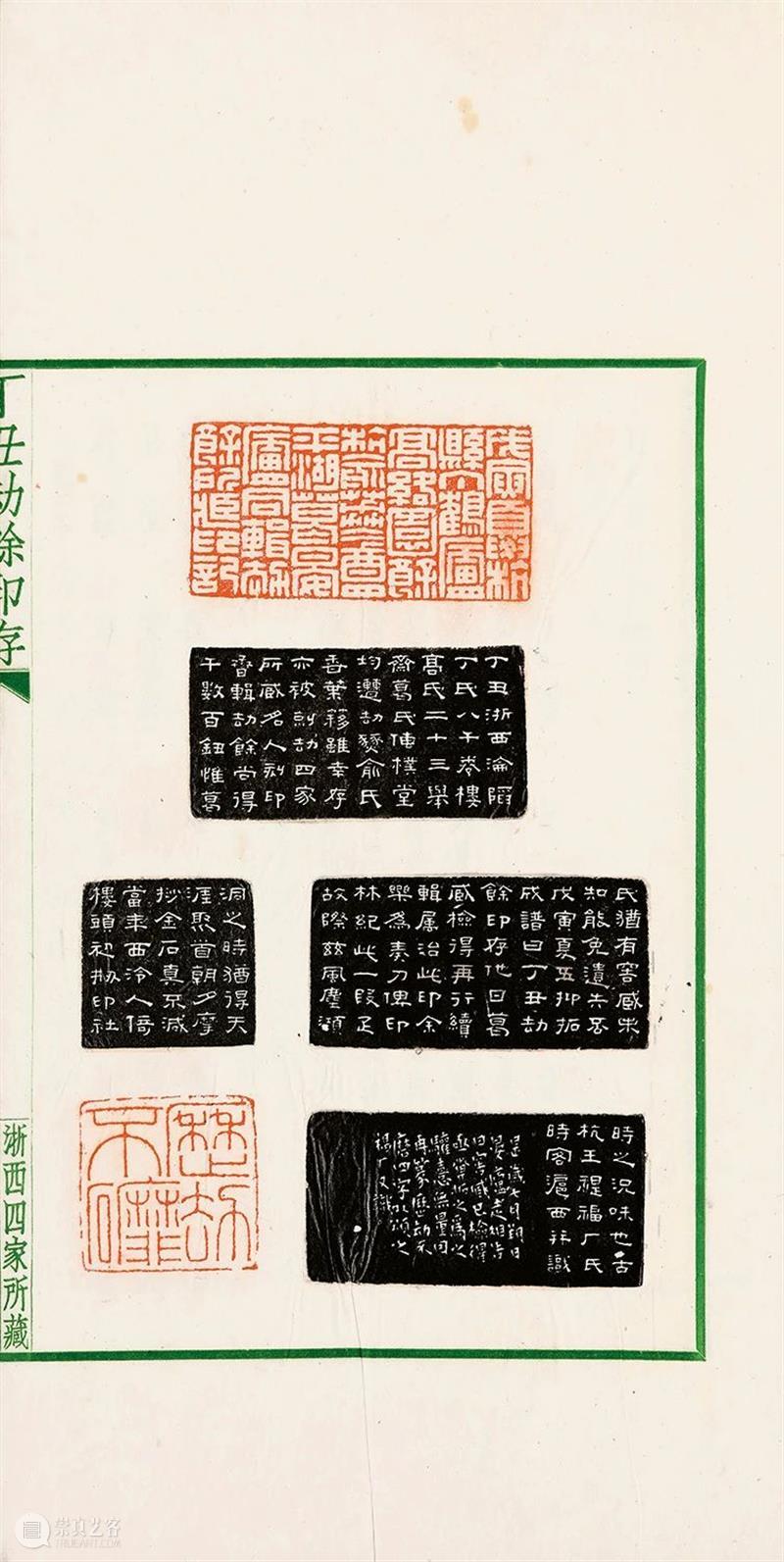

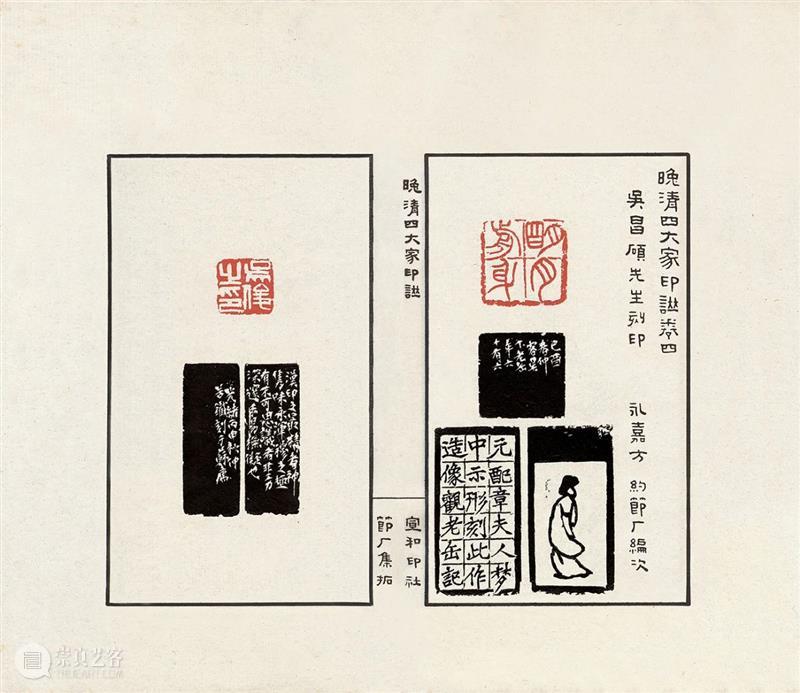

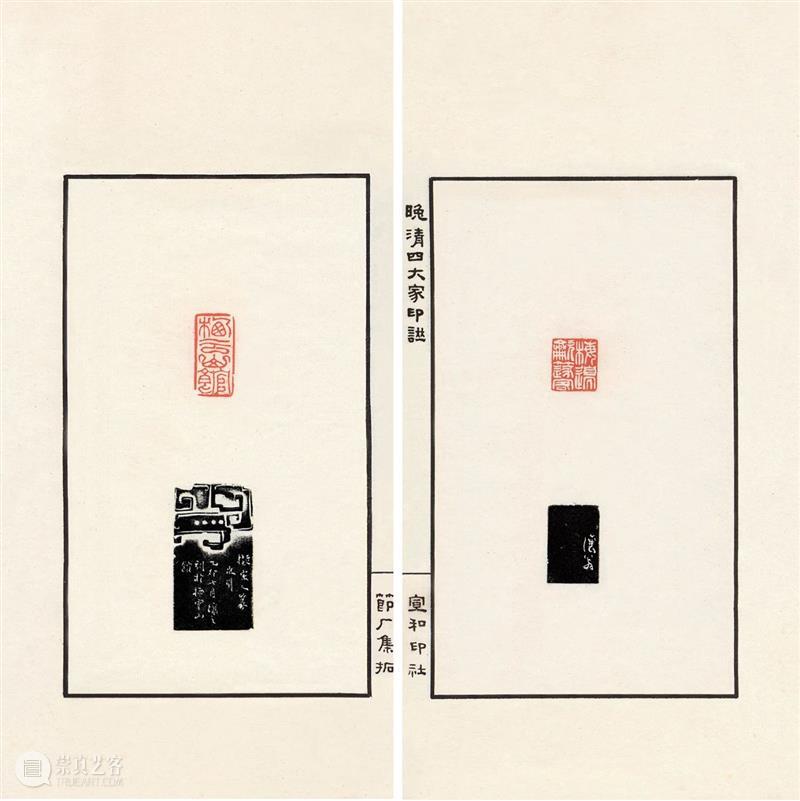

民国原钤及锌版影印出版印谱有个人藏家印谱和机构印谱出版之分。个人藏家印谱主要有高时敷所编《二十三举斋印摭》(图10)、《乐只室印存》,葛昌枌、葛昌楹所编《传朴堂藏印菁华》(图11),张鲁盦所编《鲁盦藏印》(图12),高、葛、丁、俞四家合编《丁丑劫余印存》(图13),方节庵所编《晚清四大家印谱》(图14),等等;机构出版印谱主要有西泠印社出版的锌版《吴让之印存》《钱胡两家印辑》《求是斋印谱》《赵次闲印谱》《蒙泉外史印谱》《吉罗居士印谱》《完白山人印谱》《赵撝叔印存》,以及宣和印社出版的原钤《悲庵印存》《介堪印存》《吴昌硕印存》《胡匊邻印存》《古今名人印谱》《二弩老人遗印》《福庵老人印集》等。

◎ 图10 高时敷编 《二十三举斋印摭》

◎ 图11 葛昌枌、葛昌楹编《传朴堂藏印菁华》

◎ 图12 张鲁盦编《鲁盦藏印》

◎ 图13 高、葛、丁、俞四家合编《丁丑劫余印存》

◎ 图14 方节庵编《晚清四大家印谱》

从明清及民国诸印谱中不难看出,其编辑内容从集古印谱扩大至个人印谱和诸家印谱;其编排体例从一格多印扩展至多种形式。由于明清流派印的加入,诸家名印多有边款拓本,故而印谱的形式亦出现了一页中印款同在,或是印款各占一页,亦有多面款依面数不同占2—4页不等的格局。另葛昌楹、胡佐卿辑《明清名人刻印汇存》(图15)首次加入印面拓,深受印人称赞。其编辑手段从原有的原钤扩展到民国时期的锌版印刷。而这一时期,锌版印谱可以说是原钤印谱的复制工作。它的制作前提是,几乎仿真式地反映原印谱的所有文字与图像信息,只是通过技术手段让原本数量稀有的原钤印谱化身几百的数量,以供更多人使用;并往往以序言或跋文的形式将此谱的成由、制作经历及当时评价进行翔实的记录。故而从印学史与印谱的文献价值来说,它们依然真实地反映了印学史的发展,且让原钤印谱的文献价值得到了完整有效的保存和记录。

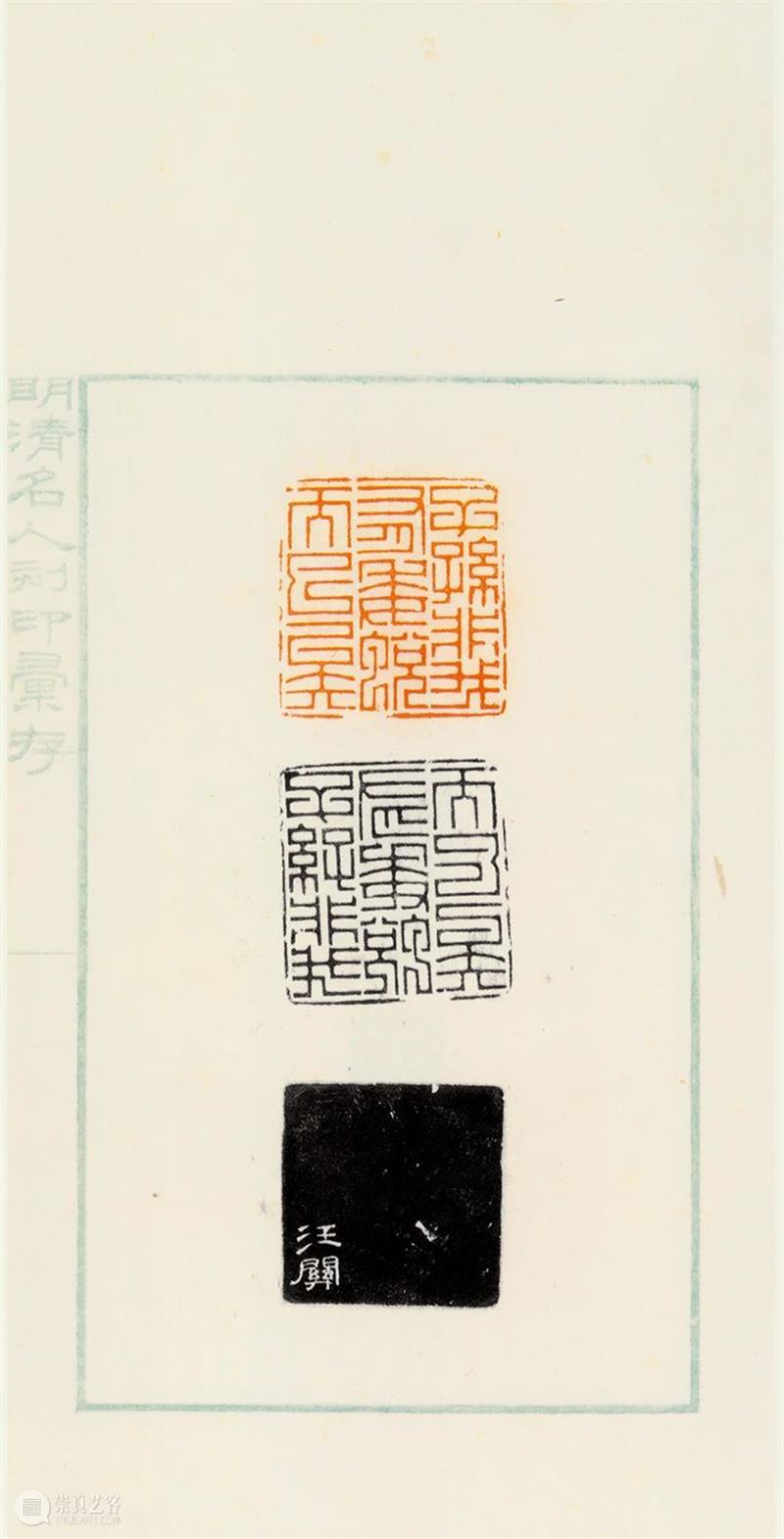

◎ 图15 葛昌楹、胡佐卿辑《明清名人刻印汇存》

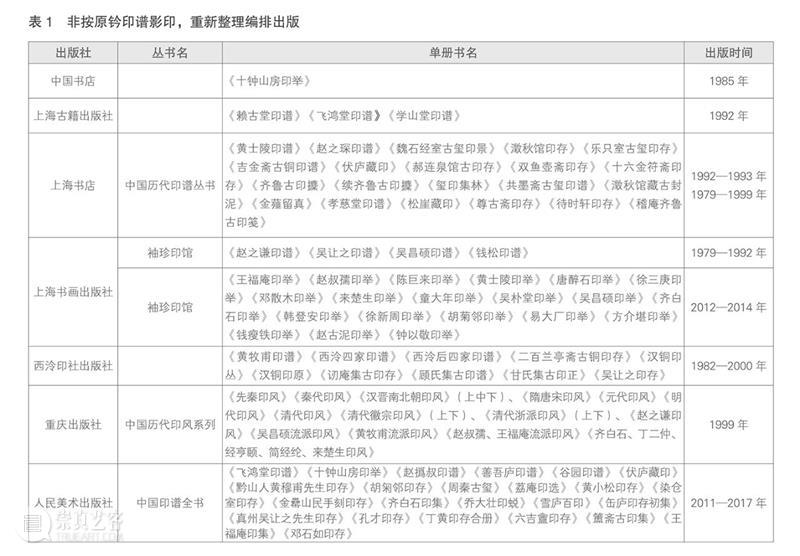

有了古印谱作为参照,我们再来检视当代印谱的出版,基本可以对何为印学史中的“印谱”有一个清晰的判断,并非书名中有“印谱”二字便可定义为对印学史有研究价值和印谱发展史有版本价值的印谱。笔者对当代篆刻图像书籍做了以下两表的统计:

从此二表的标题可以看出,表1虽书名与古印谱区别不大,但是有几点重要区别,与原钤印谱相比:其一,书中的编排格式已与原印谱完全不同,无论原印谱是一页一印或一页多印,这些印谱根据编辑的思路重新安排每页的编排格式,原印谱的书影面貌已无处可寻;其二,此类图书的印稿都经过照相、电脑修版,将原印谱中的各种印蜕、边款痕迹进行过一番修饰,印刷成像效果与原印谱有比较明显的细节差异;其三,此类图书的印稿来源常常为多种印谱资源或散件原钤印蜕拼合而成,故内容与原印谱亦有多少增减的不同;其四,此类图书通常在出版说明中只介绍篆刻家的风格特色和此次编辑的思路,对原印谱的各种信息所记寥寥。

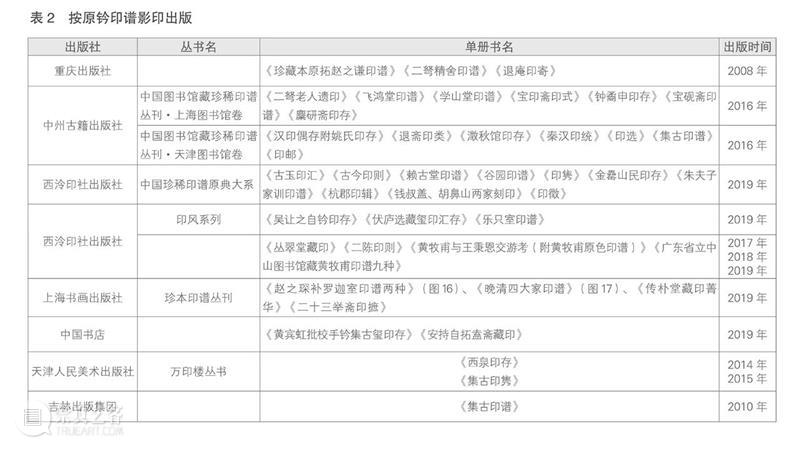

而表2中的原色影印出版却是完整复制原样,不进行加工、整理、修缮,无论是印蜕、边款的成像效果,还是前后序跋文字,都完整保留,以现代数码的高清成像方式进行高阶印刷,从而使明清至民国的珍本印谱有了一种虽化身千万但保留印谱原汁原味的出版方式。它们没有减少原印谱中的任何图像或文字信息,读者看出版物就如同看古印谱一般无二。

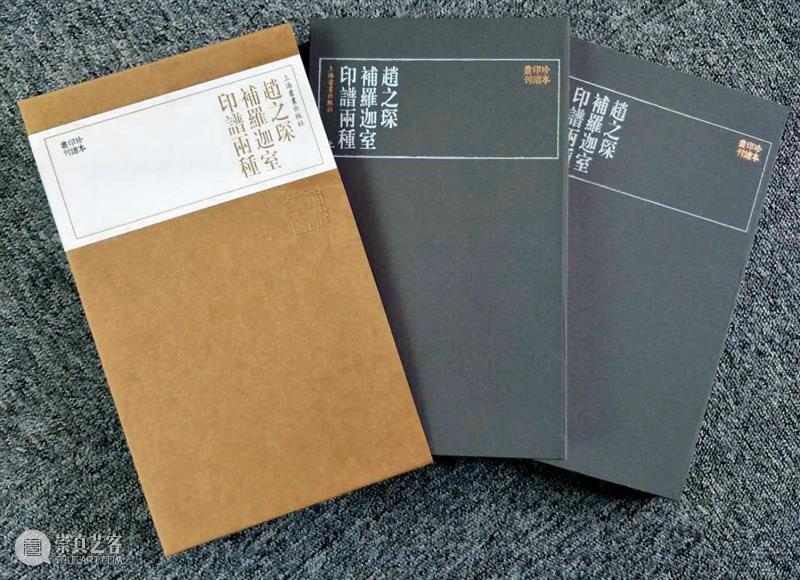

◎图16 上海书画出版社出版《赵之琛补罗迦室印谱两种》

◎ 图17 上海书画出版社出版《晚清四大家印谱》

因此,当代出版中何为“印谱”的问题,经过上述分析,我们可以非常明确地指出,原色影印的出版方式可以称为传统意义上的“印谱”,或曰“学术印谱”,它有文献价值,有版本记录,有金石学功能,侧重于印谱作为“印学”的原始学术价值,它强调印谱史在当代需要彰显的一种传承。而如表1中的出版方式,则可对应称之为“艺术印谱”,它旨在为创作实践家提供风格样式技法上的参考,但对于印谱作为文献、古籍、图书的整体价值却并不关心甚至忽略,不在乎原印谱的文史真实性。对于篆刻发展,它确实有非常重要的作用,但对于印谱史乃至印学史价值,却远不及原色影印印谱来得准确、细密而可靠。确切地说,它应该是篆刻图像书册,而非“印谱”。

02

当代印谱出版与篆刻艺术发展是同步关系吗?

印谱与篆刻,本应该是一对孪生兄弟,篆刻是印谱的内容,印谱是篆刻作品的载体。从表象上说,这应该是人尽皆知的。犹如文字是书法的内容,书法是文字的艺术表现形式。但是篆刻与印谱,也正如书法与文字,它们之间并不是画等号的关系。书法最初的功能是为了记录文字所表达的思想内容,它的风格、美丑只是文字内容客观展现的一个方面,而并非以完成某一件帖、某一块碑作为书法最主要的目的。换言之,《兰亭序》或者《颜勤礼碑》最初并不是为了我们现在所认为的不朽的书法艺术而写、而立的。印谱也同理,我们所知最早的《啸堂集古录》《汉晋印章图谱》《姜氏集古印谱》《杨氏集古印谱》等,它们并不是为了展现篆刻的艺术魅力而发起编辑的,而是在金石学的研究氛围下自然而然诞生的。因此,篆刻与印谱绝对不是编著者主观上想要表达的“你就是我、我就是你”的不分彼此的关系;在早期印谱中,编著者关注的应该是其金石学角度的古史、古文化史料价值,只是我们今天开始从篆刻艺术学的角度去审视这些古印谱,去主观追溯它们的篆刻艺术价值而已。

在当代,篆刻作为一种艺术门类,已经为大家所周知和公认。在出版中,是否篆刻艺术与印谱出版就可以画上当然的等号了?从笔者的考察中,似乎也不尽然。实际上,从宋元,历明清,直至当代,篆刻与印谱出版的关系一直处于变化之中。

明清之际,文人印从萌生、形成到发展,至名家辈出,这个时期,虽然大家没有像今天一样明确的篆刻艺术的概念,但是印章作为文人雅玩,与笔墨纸砚以及瓷器、制香等,都被赋予了非常浓厚的“文人气”。它们有追求美的一面,在追求美的同时也去研究如何塑造美的材料与技法,最终将这些文人之间互赠互赏的美妙事物汇辑成谱,比如著名的如《程氏墨苑》《方氏墨谱》《西清研谱》《沈氏砚林》等文玩杂项之谱,也有如《萝轩变古笺谱》《十竹斋笺谱》《十竹斋书画谱》等书画图谱。各类画谱、印谱、文玩谱,作为明清中国传统出版模式中追求美与普及美的一种形态,表现得精彩纷呈。回过来看印谱,可以说它是文人对自己随身携带信物的一种兴趣盎然的优雅汇编,又是藏家对自己特殊收藏品类的一种总结。在这种种目的下,篆刻艺术的成分并没有那么清晰明了。但正因为有印谱,才从客观上为明清印学史留下了除实物以外最为重要、最为翔实、最为真实的文献资料。

那么在当下,我们将所谓“印谱”分为“艺术出版”和“学术出版”两大部分,而这两部分性质不同的印谱与篆刻的关系也就不尽然相同了。表1中的书籍,可称为当代篆刻图像书册。这应该是最贴近篆刻艺术家的出版方式,因为它的目的非常纯粹:可以抛弃或省略、删改原印谱的版式、出处、文献信息,直接关注篆刻家与孤立的每一方篆刻印蜕本身,将与篆刻家相关的作品重新汇辑编排,其出版目的也是为了更好地体现篆刻家最有代表性的篆刻风格,展现其篆刻作品艺术魅力。表2中书籍,其出版目的是力图尽一切可能还原古印谱(古籍)的所有文史资料信息,那么其目的就不单纯是印面、印蜕本身了。一方面是希望能够尽量还原古印谱中篆刻原钤、原拓的美,让研究篆刻的读者能够近距离接触到最原始的图像资料;另一方面则是从印学史、印谱史研究的角度出发,以原大书影印的方式,再现印谱作为古籍文献资料的功能。尤其是一些传世稀少的珍贵印谱,它们不仅是篆刻艺术创作作品的载体,更是印学史、金石学史研究不可多得的第一手资料,是强调研究印谱出版在中国古籍出版史上的作用和意义的佐证。可以看见,在原色影印出版的队伍当中,有上海古籍、中州古籍这样的专业古籍出版社加入,它们的出版理念与角度就是笔者认为的古籍史学角度,而与大多数美术出版社的篆刻艺术角度有明显差异。

综上所述,印谱与篆刻是否是简单的伴生关系这个问题,可以得到基本的解答。在印谱的发展初期,是从金石学(学术印谱)的角度进行古印谱的编辑出版;明清之际,是从文人雅玩、收藏结集的角度(仍然是学术方法)对印谱进行出版。而在当下,虽然篆刻艺术已经深入人心,但如果我们认识到,纯粹意义上的印谱出版不仅是为篆刻服务这一个目的,它更在意的是文史传承和典籍传承,尤为重要的则是印谱的文献价值,那么,在印学史的艺术发展和学术研究中,篆刻实践的形式、技术、材料工序,名作固然是非常重要的组成部分,但是印谱的文献属性更应该是作为核心的“本真”而不容忽视。香港印谱收藏大家林章松先生藏印谱两千余部,他分类的角度便是经史子集,亦即是釆用文史立场对待之。陈振濂先生编纂《中国珍稀印谱原典大系》的体例,亦是从印谱的古籍文献角度进行编辑,不仅收录篆刻艺术大家如“西泠八家”、邓石如、赵之谦、吴昌硕等的印谱,对于古籍中有特殊意义的如《朱子家训印谱》等也予以收录。如此种种,便是当代学界、藏家从印学史、古籍文献角度出发进行印谱出版的最佳说明。

03

当代印谱出版表面繁荣之分析

简单来看当代印谱的出版,如果说将如前所述的篆刻图像书册涵盖在内,应该是呈现出一种繁荣蓬勃之象。如果将印谱的出版品种和数量以20世纪70年代末至今40年的时间为坐标来衡量,与明清乃至民国的印谱出版相比较,一定是抛物线急剧上扬的一个态势,也就是说:数量和品种远远超过了以往的任何一个40年。

然而,若我们仔细来分析每一具体的方面,从印学史学术意义角度来观察而不仅以数量来判断,恐怕答案就不一定是简单的繁荣与否了。

首先,从品种上衡量。古印谱,其出版目的比较多元化。有从金石学角度编辑的如《十钟山房印举》,有从个人收藏一家或几家名家印编辑的如《传朴堂藏印菁华》《观自得斋藏二金蝶堂印谱》,有个人喜好某一文学主题请众多印人刻制而编辑的如《朱子家训印谱》,有名家个人自辑比较满意的作品而编辑的如《何雪渔印谱》,等等。目前所知古印谱不下2000种,从品种之繁多来看,当代印谱出版的种类所及,完全无法与古印谱覆盖范围之广相提并论。由于市场商业目的的驱动,当代印谱的出版范围集中于篆刻史上的著名大家和相对比较著名的古印谱,是篆刻艺术实践家的视角。对于没有太多商业利益的古代文史性强的印谱,不会列入出版计划。这就导致了对于印谱史乃至印学史的反映不全面,只取热门精英而忽略其他,在反映时代方面有明显的缺陷。所以,以出版品种论,古印谱的繁荣应该远甚于今。对于印学史来说,古印谱的超大覆盖面在学术上更为重要。这其中,或许很多印谱的篆刻艺术创作价值不高,但其文献价值却很重要。就印谱编辑出版史来看,古印谱的多样化繁盛程度,远甚于今印谱的出版。

其次,从出版质量上衡量。古印谱,有原钤,有摹刻,有木刻,有锌版制作,最精者当属原钤精良者,需纸精、墨妙、印佳、拓好四者兼备;其次为锌版中佼佼者,底本精良、锌版刻制精细、印刷到位者,可下真迹一等,惟妙惟肖者在当今收藏界常被人误作原钤印谱,可见仿真程度之高。而原钤、锌版水平不佳者,或摹刻、木刻版古印谱,其作为印谱的品质与原钤、锌版相去甚远。当代出版,若撇开重编的篆刻图像书册,仅就当下所出版的原色原版影印印谱而言,质量也是好坏参半。有部分印谱为摹其书籍之形,以宣纸影印,但因宣纸吸墨且纸张毛孔较粗之特性,其影印的印谱与原谱在细节上会有较为明显的损失。影印质量较好的原色印谱,应属西泠印社与上海书画出版社两家为最,成像技术高、用纸选择精良、印刷讲究,故而所出版的原色影印印谱不仅形似,且将原印谱纸张纹理、印油略渗出、墨拓的起伏等细节反映得非常逼真,可以说,看这些原色影印印谱与看真迹无异。故而,从出版质量上讲,无所谓绝对的古今印谱孰优孰劣之分,都有精良者也都有不尽如人意者,需读者审慎分辨,择其优者,而不唯古今差别论。今日出版之技术手段越来越高,相信在质量方面,当代印谱将出现整体超越古印谱的繁盛现象。

最后,就对印学史发展意义论当代印谱是否繁荣。400年古印谱“学术出版”的发展,可以说构成了印学史宋元以后的一个整体脉络,并回顾、保存了上古秦玺汉印的辉煌。那么,当代印谱,按照前述对“印谱”的定义,从20世纪50年代到21世纪初,几乎都是篆刻图像书册的出版,而没有专业的印谱影印的出版。直至最近十几年,尤其是近两年来,随着古籍文献界、篆刻界、收藏界对印谱的关注度越来越高,出版原色印谱方面出现了繁荣的景象,近两年中有几十种原色珍本印谱影印出版。这可以说是依托于出版界对印谱的认识有了一个质的转变,不只从篆刻风格技法层面关注名家名印,而是更多地从文史学术立场去关照,以印学史为脉络,将印谱这一重要板块从篆刻实践参考书即印蜕图册样式中分离出来,让其展现出应有的文献史料价值和最原始本真的图像面貌。从印学角度来说,在当代印学出版的前期,“印谱”(学术出版)是基本缺席的;而在今天,印谱出版有了飞跃的态势,无论是从印学研究的综合文史需要,还是篆刻艺术家的技术比对需要,原色影印的印谱出版都愈益繁荣,令人欣喜。

当代印谱出版研究应该有两大理论思维的命题。其一,这样的命题出现在21世纪初。20世纪后半段的篆刻图像书册出版,虽然从艺术角度已经极大地提供了丰富多彩的篆刻艺术印蜕、印作资源,但是文史之学尤其文献学角度的学术领域,却基本没有触及。而21世纪初以来,原色印谱陆续影印出版,让印谱的史料价值后来居上,得到了完整的体现,推动了学界对印学史的进一步研究。其二,印谱与篆刻之间的关系是密不可分的,但是印谱的出现、发展、繁荣、出版,亦有着多重的社会因素,有许多客观原因。尤其是我们不能简单地认为印谱是为篆刻而生的,若是不经意间扭曲了不同印谱历史功能的成因,削弱了印谱在篆刻艺术以外的文献史学价值,那对传统而言是一种明显的阻断。其三,印谱于印学学术史而言,应该还属于古籍善本中的一个重要门类,有如印学也属于史学范畴中的一个分支。任何古印谱(学术印谱)善本对于史学的研究意义都有着非凡的价值,因为它们是古人在漫长的历史岁月积累中,不断赋予我们的综合的真实信息;在今后,还会有无穷无尽的信息被不断记录下来。

当代印谱新兴的“学术出版”,在“艺术出版”的篆刻作品图像书册行世并已充分发展的背景下,是否可以围绕这个思路,在印学史的指引下,编辑出版更多更有价值的原色珍本印谱?

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享