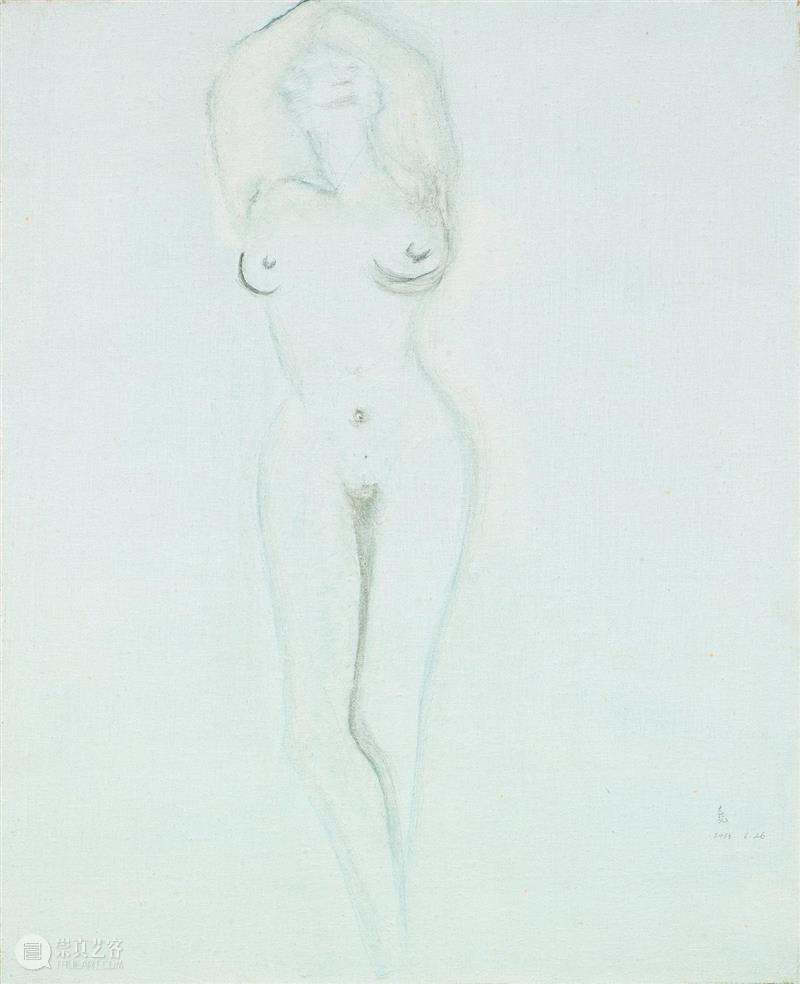

她在绿光里,2015

布面丙烯 Acrylic on canvas

80×60cm

她 系列,2017

布面油画 Oil on canvas

10×30cm

此次画展《万籁俱寂她秘密生长》,使寄居于她潜意识的美感,有了更深远的安顿空间。可以说,她创作的起点和终点,并没有变,起于对事物的美感,甚至玩趣,终于对自我的淡淡迷失。我一直认为,无论艺术家还是作家,意识中的迷失,和对审美形式的适度把控,这一悖论中的张力,是产生奇迹的泉水。当然,相反也一样成立,只是忘却形式的风险,远大于意识的迷失。比如,《她》系列的人体画,就传递出画家在自我欣赏中的淡淡迷失,她不知该屈从他者的感官视觉,还是自我的欣赏视觉,屈从色彩层次,还是形体触感等等。好在她“遗传”的美感,会为这样的游移不定,找到恰当的空间形式。这点在最新创作的群体人体画中,尤为明显,感官人体与已精神化的人体并存,形象也游弋在忘掉与记得之间,空间形式甚至让人觉得,仿佛是“遗传”自李昭道的《明皇幸蜀图》,和马蒂斯的《生活的欢乐》。这样的中西交融,赋予流丹的画,熟悉中的新意,陌生,甚至意外。

再比如,有两幅全黑背景的画,特别引起我的注意。一幅用灰和白勾勒花,一幅只有两道深浅不一的蓝色。后者在继续罗斯科晚期的黑色悲剧系列吗?我想,流丹用她云淡风轻的性格,让人以为她内心乐观,但绘画赐予我们一个时机,让人窥见到她的“筋疲力竭”,与罗斯科总是想到种族窘境不同,流丹不时会窥见个人命运的不济,大概与她曾是心理医生有关。花朵在悲剧的黑色中,成为她内心的另一种冥想:那是自我傲然和竹一般清高的人格形象。

她们 5 Her 5,2016

我认为,不管她的画投入的是什么题材,打开的是哪种形式可能,都是她潜在自我的频频显身。抽象的色彩结构,或人体的千姿百态,不过说明哪些形式,于她的自我是恰切的,哪些“遗传”得来的形式,已被她的心灵改造。让油画也像元人那样,能忘掉已有程式,令笔触轻盈到可以直接成为心灵,例如她的人体画等,不也是一件有为之事吗?

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享