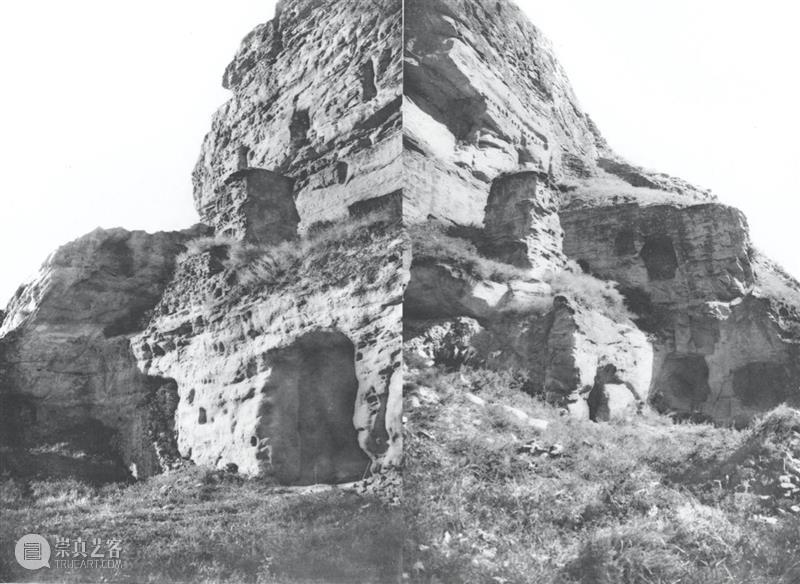

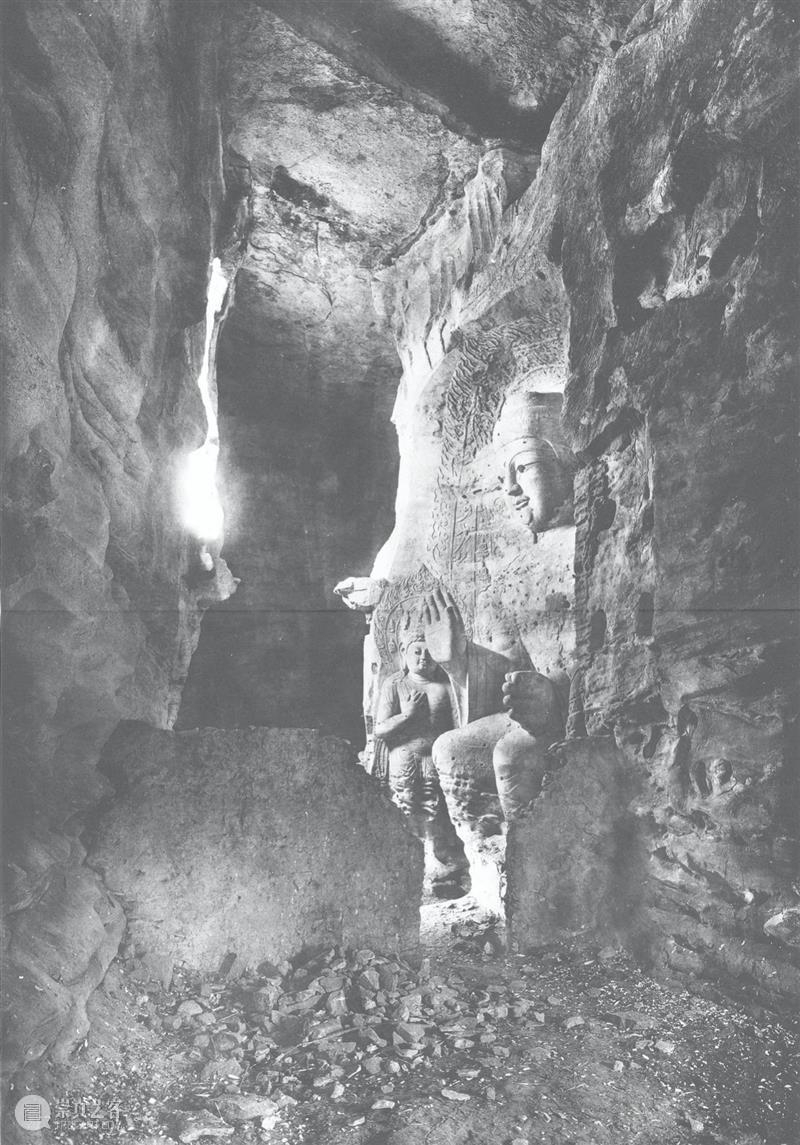

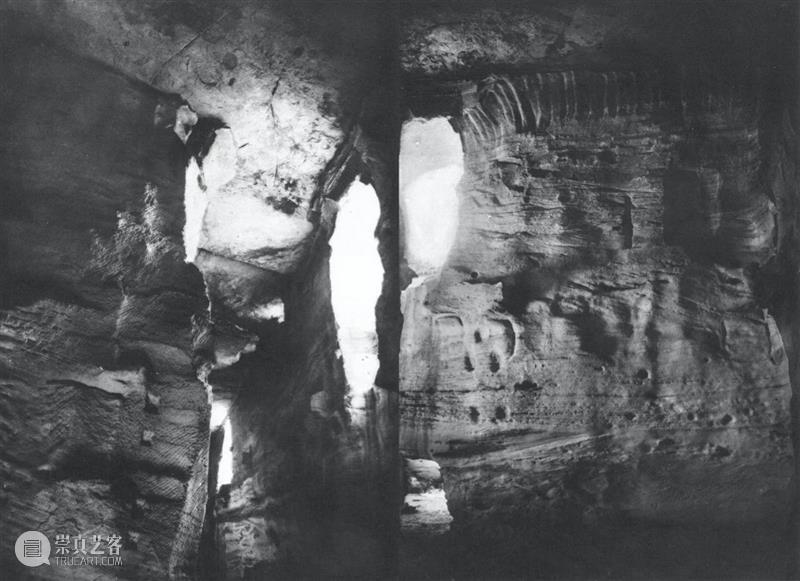

3窟外景

云冈石窟,

位于山西省大同市西16公里的武周山南,

东西绵延1公里,

现存大小窟龛254个,主要洞窟45个,石雕造像5.9万余尊。

佛像至高者17米,最小的仅2厘米,

神态各异,栩栩如生。

作为世界文化遗产,

云冈石窟是一座石窟艺术的宝库,

集中、西文化为一体,

是举世公认的历史文化瑰宝和人类古代文明结晶。

鲜卑拓跋部作为一个经济、文化相对落后的少数民族,建立的北魏政权入主中原后,为缓和日益尖锐复杂的阶级矛盾和民族矛盾,必须寻求一种符合各方利益的统治思想。史载北魏开国诸帝,皆为佛、道并奉,也重用像崔浩那样的儒士,在儒释道的博弈中,作为外来宗教的佛教最终胜出,道人统(统辖僧徒)法果提出"太祖明睿好道,即是当今如来”(《魏书·释老志》),这种“皇帝即如来”的思想被北魏佛教界长期继承。虽然如此,但佛教在北魏的发展也是一波三折,太武帝拓跋焘于太平真君七年(公元446年)下诏毁灭佛法,致使“土本官塔,声教所及,莫不毕毁”,演变成中国历史上第一次灭佛事件。直到文成帝拓跋睿即位后,下诏复法,佛教又以更大的势头发展起来,云岗石窟的营造便是复法运动的重大举措。

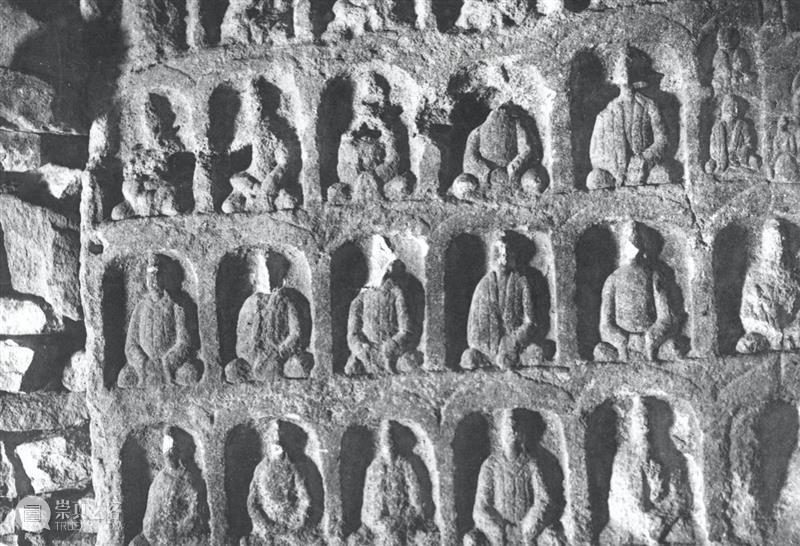

云冈石窟的开凿按文成帝和平初年(公元460年)起算起,一直延续至孝明帝正光五年(公元524年)止,前后60多年。根据石窟的形制和造像风格,可分作三期:第一期开凿于文成帝时期,约公元460—465年,为著名的昙曜五窟(16—20窟);第二期开凿于文成帝死后至孝文帝迁都洛阳以前,约公元470- 494年,主要石窟有五组,其中四组双窟(7、8窟,9、10窟,5、6窟,1、2窟),一组为三个窟(11—13窟);第三期开凿于孝文帝迁都洛阳以后,一直延续到孝明帝正光年间,约公元494—524年,主要洞窟分布在20窟以西,中小窟龛自东迄西遍布崖面(4、14、15窟和11窟以西崖面上部小窟,4—6窟间小窟,大都属于这一期)。

对云冈石窟的研究自古有之,然真正学术意义上的研究始于近代。1902年6月,日本学者伊东忠太等在中国进行考察旅行,无意中发现了北魏石窟建筑群,随后他发表了《云冈旅行记》《支那山西云冈石窟寺》,引起世界学术界的注意与兴趣,中外学者开启了轰轰烈烈的云冈石窟研究。法国的东方研究专家沙畹,将其收集的云冈石窟和龙门石窟的照片与图录,著成《华北考古学使命记》。中国学者陈垣、梁思成、周一良、戴蕃豫的文章,则重在解析云冈历史,介绍邻邦的研究成果,最初的探讨以云冈石窟的艺术形式与艺术来源为主。

1938年~1944年间水野清一、长广敏雄对云冈石窟进行深入调查,并将其摄影、实测、线描、拓片、论文等研究成果结集为16卷本《云冈石窟》巨著,1951年~1956年陆续出版。此套《云冈石窟》独有的学术价值和史料价值非常珍贵,在云冈石窟研究方面具有开拓性意义。

如今再版的水野清一《云冈石窟》及新近青岛出版社出版的《云冈石窟》价格非常人所能承受,而且有些洞窟因特殊原因一般人也无法全方位观摩,介于此,特将水野1938年~1944年间拍摄整理的电子图片分享,以便大家对云冈石窟造像有一个更全面的认识。此套电子版清晰度较高,有需要者可文末扫码获取。本篇介绍第三窟。

| 第三窟 |

3窟主尊造像

第3窟是云冈石窟规模最大的洞窟,史称灵岩寺。开凿于北魏时期,原设计为大型塔庙窟,是座未完成的洞窟,其洞窟形制特殊、造像布局充满悬念,并且存在诸多悬而未决的学术问题。

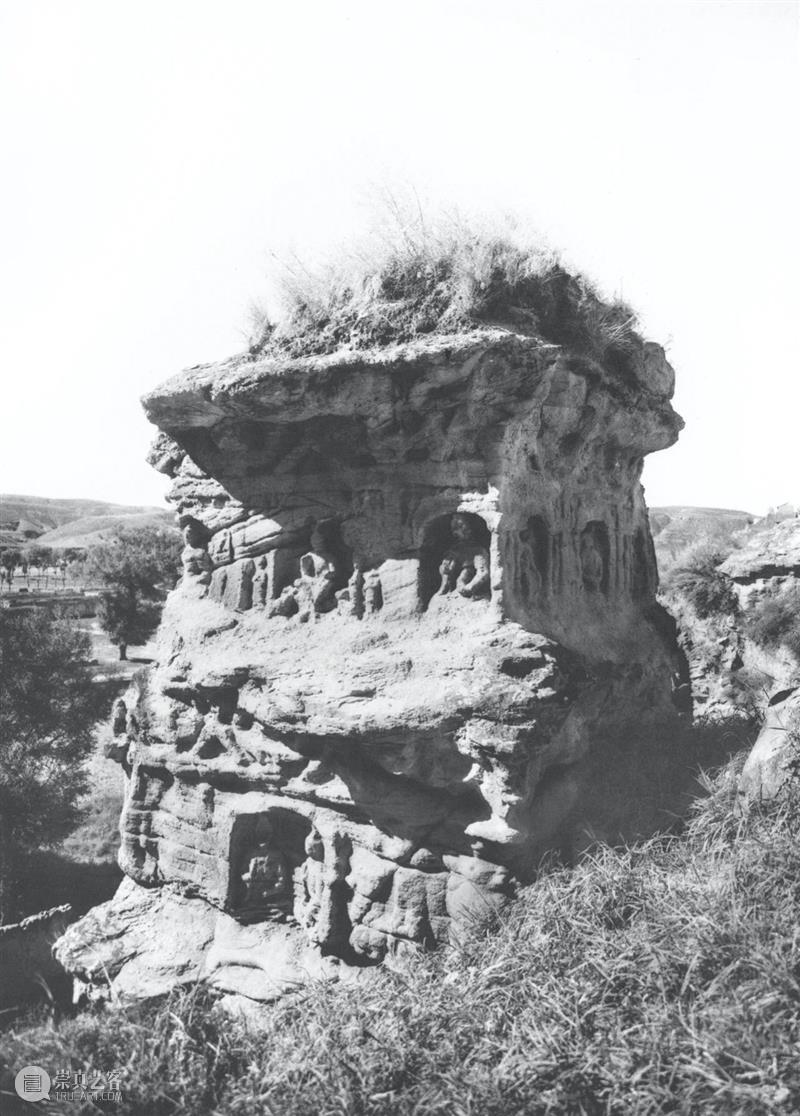

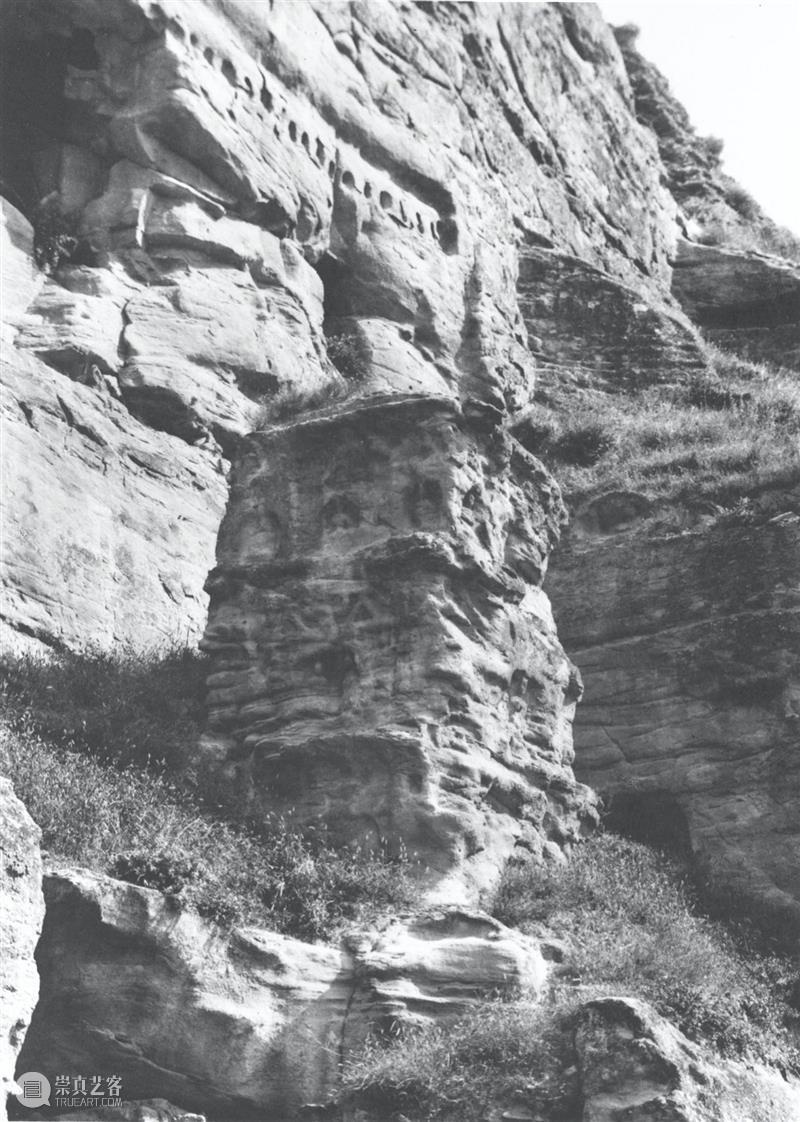

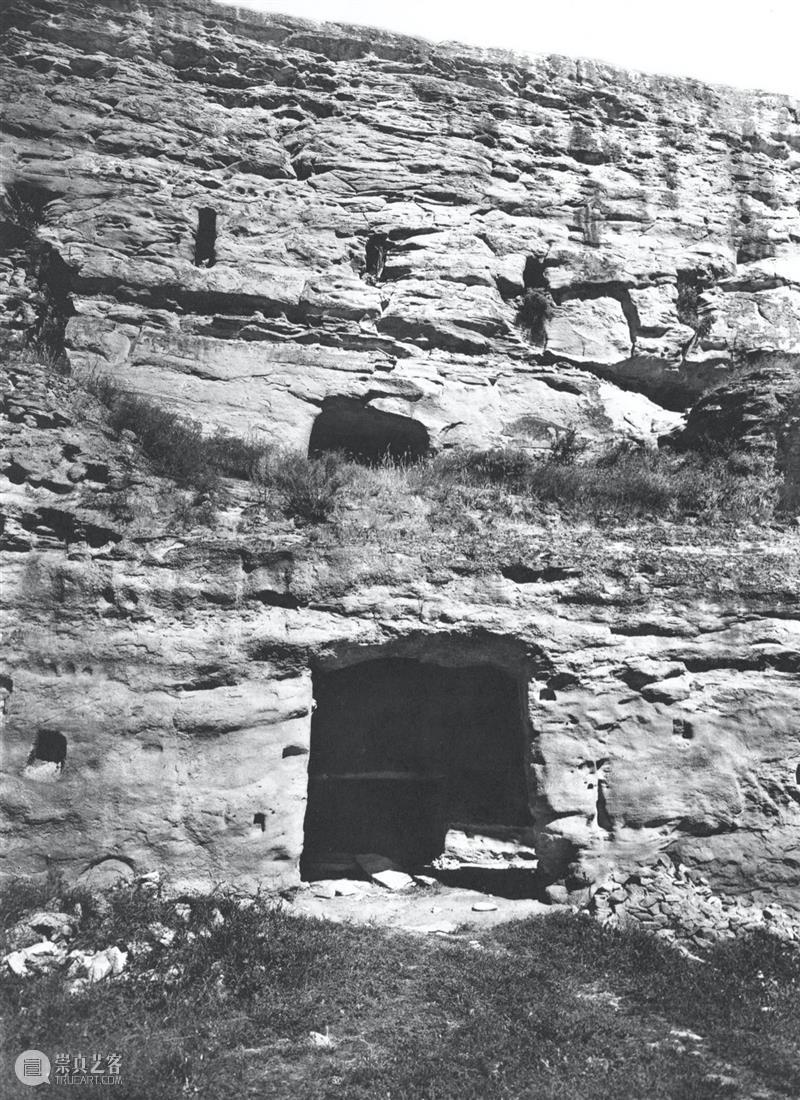

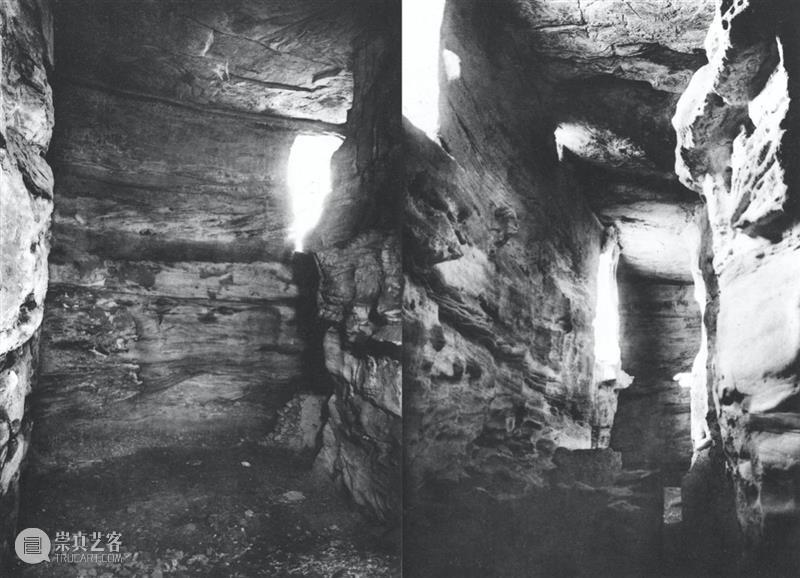

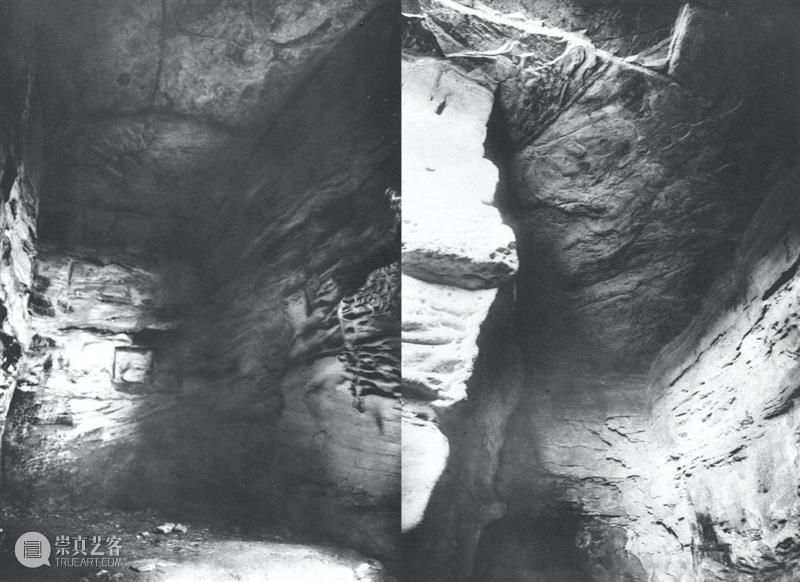

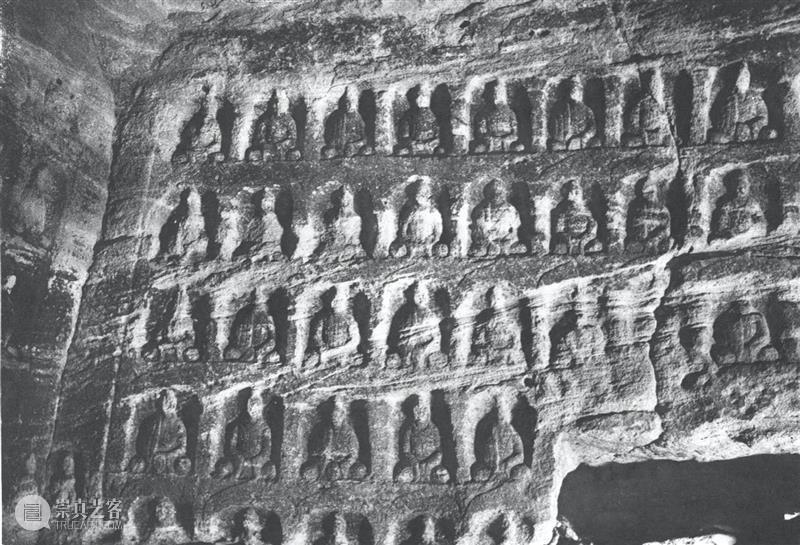

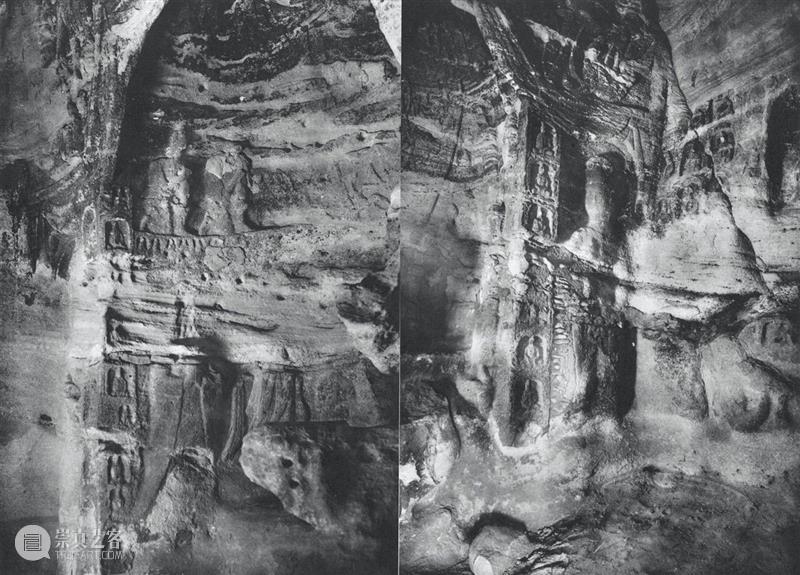

开窟斩山东西长约50米,洞窟前立壁高约27米。分为前、后室。洞窟前室凸出主立壁,内部一分为二,互不相通,各有一门两窗,彼此对称,顶部东、西各矗立一座高约5.3米佛塔,采用中国传统的建筑形式,现存佛塔为三层,四面开龛造像。目前可以清楚地看到塔上残存的人字棋与一斗三升棋,其余细节雕刻风化比较严重。双塔之间的中央位置有一方形窟室,主像为弥勒菩萨。方形窟室与双塔间主壁面有两孔明窗与后室相通。明窗上方有12个长方形梁孔横成一排,高约2米,宽约0.8米,梁孔向内深入转折向上垂直通顶,梁孔上方还可看到一排圆形的椽洞孔。

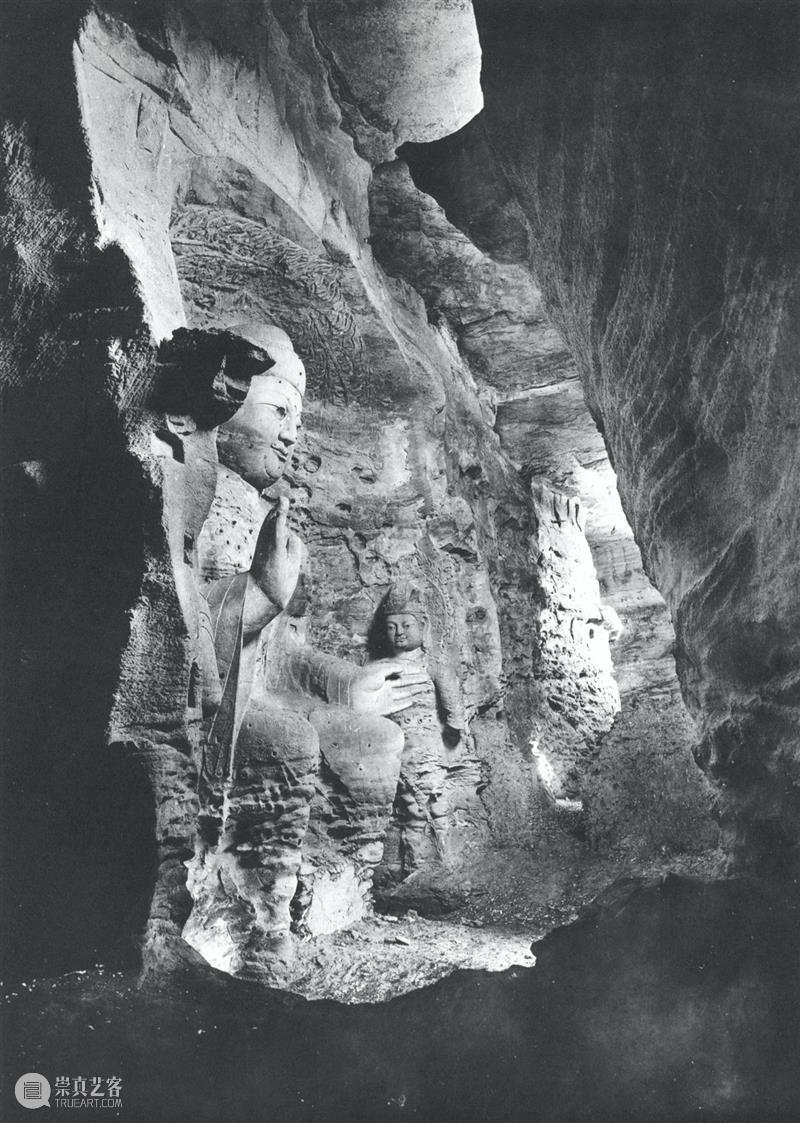

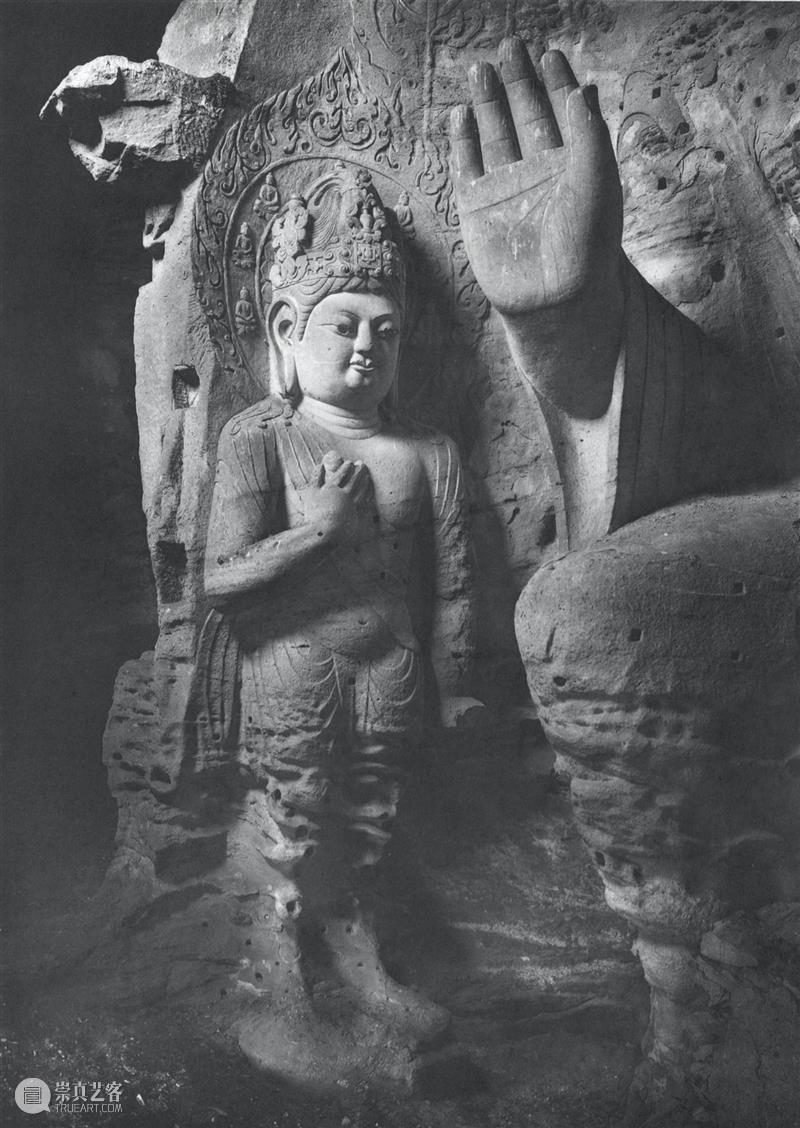

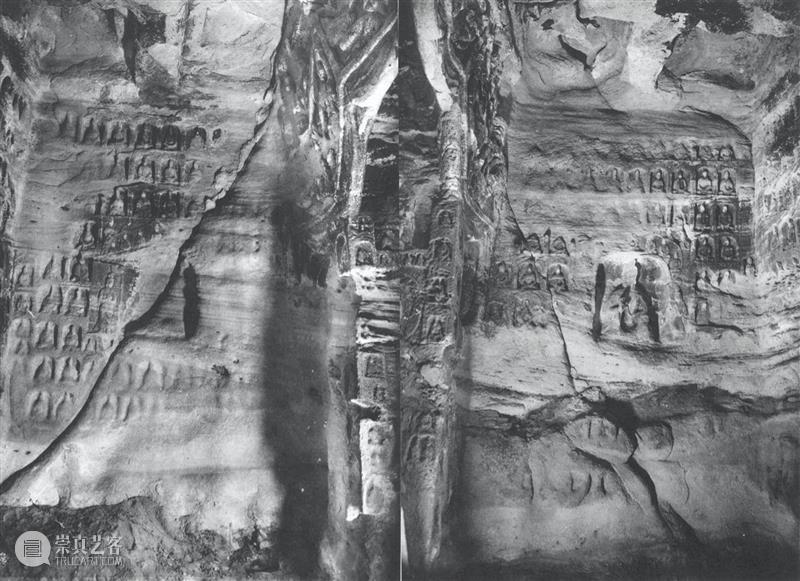

洞窟后室空间广大,平面呈“凹”字形,东西宽约43米,左右有南北向耳洞纵深约15米,地面残留大面积取石痕迹。洞窟形制特殊,在中国石窟雕凿史上也十分罕见。中部凸出岩柱西侧北壁雕刻“西方三圣”造像一组,主像为阿弥陀佛,高约10米,倚坐式,高肉鬓,面相圆润丰满,双眉弯曲,慈祥端庄,身穿通肩式袈裟,轻薄贴体;右手上举,施无畏印,表示可以解除众生恐惧。两侧分别为观世音与大势至菩萨,高约5.7米。

主佛西侧为大势至菩萨,头戴宝瓶冠,像丰满圆润,体态端庄丰腴,衣纹流畅自然,有“菩萨赛宫娃”之态。主佛东侧为观音菩萨,面相丰腴,表情凝重,身躯下部风化严重。其发高挽,头戴兽面化佛冠,冠饰精美,刻画细腻。关于观音菩萨最鲜明的特点是头戴化佛冠、手持净瓶,而此处的冠饰与平日里我们所见不同。其实这是化佛冠的另一种变式,因为在佛教初入中国之时,观音与大势至菩萨的区别有时难以确定,直到隋唐之时,大势至菩萨头冠上的宝瓶才清楚地创造出来,观音头冠上的化佛也应当在同时间内成为固定模式。

这三尊造像的风格与云冈石窟其他造像迥然不同,专家们根据其艺术风格对其造像的雕凿年代的认定也有差异,北京大学宿白先生认为洞窟开凿于北魏时期,而这三尊造像完工于唐初。

1975年清理上层平台时,发现一排梁槽和一些建筑遗物,说明当年窟前曾修建过规模宏大的木构建筑,据专家考证,认为它就是《大金西京武州山重修大石窟寺碑》中所记的灵岩寺。灵岩寺石窟北魏时是武州山石窟寺的别称,最早出现在《魏书释老志》中。文献记载,灵岩寺可容三千余人,窟内空间之大,是云冈各窟之最。相传这里曾是昙曜和尚的译经楼。

在1993年的第3窟窟前和前室地面考古发掘中,发现北魏开凿石窟留下的未完工基岩地面;唐代整理的窟前地面及修筑的台基;金代修建的殿堂建筑遗迹的夯土筑基等。另在三像外两侧岩体上还有数个纵列方坑遗迹与前壁方坑遗迹对应。有研究者认为:三尊像开凿时,上下空间隔层还在,在上部空间凿完大佛头部后,打开隔层凿大佛下部及两侧菩萨。这些壁面方坑痕迹在上下隔层痕迹之下,因此推测是当下部空间造像时施工脚架所留痕迹。

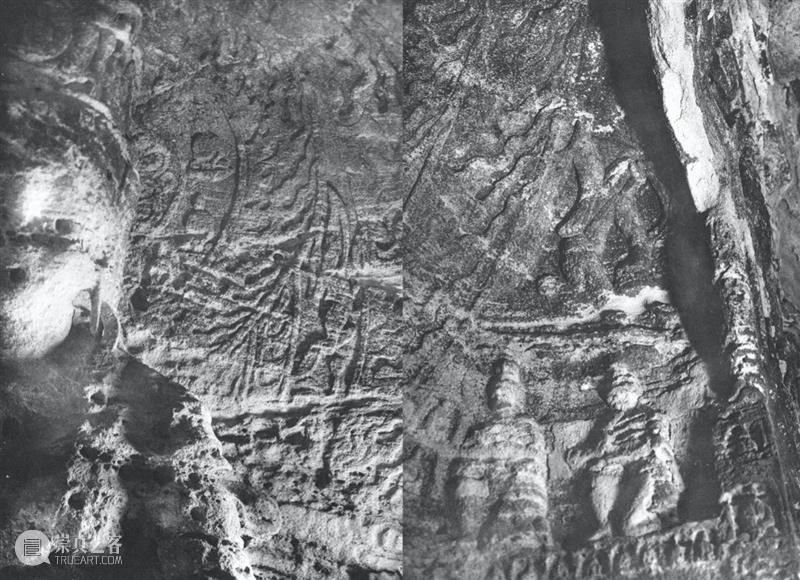

近年又在三尊像上方发现部分铭刻,铭刻处在三尊像上方凹凸不平的取石后的自然断面上,除非施工时有脚架可至,否则是难以到达的。所以排除游人无聊所为,也非官方敕令,推测应是匠人们对自己辛劳付出的一种印记。其中两处字迹下方有再次剔平石面的凿痕,“川(鄧、郑)州张德”铭刻(高30、宽7厘米)“德”字下方凿孔打破了字迹,而这个孔内悬挂的铁钩下方,正是主像造型的中线位置,因此可判断这处铭刻时间早于三尊像开凿时间。

| 广而告知 |

▼

—— 1 ——

《典藏云冈》

是《云冈石窟全集》的精华本

从近10万张云冈图片中

精挑细选出近300张最具代表性的造像艺术精品编辑成册

绝大多数为首次公开出版

附有对其文化历史背景、雕刻艺术手法的深度解析

再现了云冈石窟的艺术精华

同时也代表了云冈石窟研究达到的全新高度

本书开本宏大

雅昌印刷,装帧精美

—— 2 ——

《云冈石窟全集》

水野清一版

是云冈四十年代拍摄内容最为全面一套巨著,

其独有的学术价值和史料价值非常珍贵。

《世界佛教美术图说大典》

由星云大师总监修

是目前最全面的关于世界佛教艺术的资料集。

由于这些纸质图书昂贵,

特为各位爱好收集整理了电子版,

有需求者可通过识别下图二维码进店获取。

另附送以下资料电子版

水野清一《龙门石窟研究》1941年,PDF普清,345M

《赫达·莫里逊的摄影集》1933-1946年,PDF普清+JPG高清,4.6G

《甘博的摄影集》1908-1932年,PDF高清,4.85G

《谢阁兰的中国考古摄影集》1909-1917年,PDF普清,1.38G

伯希和《敦煌石窟》1920-1924年,PDF高清+JPG高清,2.94G

斯坦因《古代和田》1907年,PDF普清,716M

沙畹《北中国考古图录》1909年,PDF普清,563M

外村太治郎《天龙山石窟》1922年,PDFF普清,52.5M

+

中国美术全集 雕塑编13卷,2G

佛教美术大全集16卷,1G

中国寺观雕塑全集5卷,408M

中国石窟雕塑全集10卷,2G

—————————— END ——————————

转发分享是对本平台的最大支持与鼓励!

感谢关注

【 南山供秀 】

关注你所关注的,分享你所需要的

▼ 点击「阅读原文」全景漫游“云冈石窟”

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享