2020年8月8日,余德耀美术馆邀请电影文化研究者、影评人王培雷围绕展览“制作中:艺术与电影的工作场”的两件作品,以“危情世界的娱乐逻辑”为题进行演讲和探讨。特以此篇文章带领大家回顾这场开拓视野的讲座,以下为讲座实录:

大家晚上好,其实这次讲座的题目有一点“正确的废话”的意思,因为不仅仅是超级英雄电影,我觉得世界上所有的电影都会有关于人与现实对于当前世界变化的焦虑。比如说在今年新冠疫情的背景之下,很多电影将会被生产出来,据说在疫情期间,有芬兰的电影人已经抢先拍出了这样一部作品,而中国也有相关电视剧已经在制作中。今天更像是借用一个“超级英雄”的躯壳,来讲电影是如何反映现实的。当然,这句话我们在过往的电影史论述当中都有提及,比如以前经常说:电影要反映现实,在几十年以前这样讲的原因是,我们提倡一种现实主义的表现形式。可能在过往的中国电影当中,很少会有想象或幻想的元素,以及比较少对未来图景作探讨。我们比较重视的是表现现实以及所谓现实主义题材影片的生产。后来我们慢慢发现,实际上无论什么样的类型种类、什么样题材的电影,背后都有拍电影的人类对这个世界的焦虑。超级英雄电影作为一个从美国开始生发的电影现象,它从漫画时代到电影时代,包括现在很多的Netflix或者迪士尼流媒体平台影视剧,已经形成了一个非常完整的生态产业链。起码从美国漫画的角度来说,它已经有好几十年的历史。今天就和大家共同探讨,在这个发展史中,我们能够从漫威和DC公司生产的所谓IP串联的超级英雄电影中找寻到什么样的逻辑。

《佐德花》(Fleurs de Zod)和《坎多城1》(Kandor 1)这两个作品是超级英雄电影的一个缩影,它们不能够非常全面地展现超级英雄电影的历史。在与大家分享相关的现实客观材料之后,我想探讨一下事实性材料背后所反映的建立在娱乐之上的逻辑。在今年上半年的特殊背景下,我们亲身经历了无法在传统意义上的观影区域来欣赏电影的娱乐兴味缺失。随之我们也越发地感觉到,作为目前全球传播力最广且最受欢迎的媒介,电影的基本功能,尤其是一部商业片的基本功能还是娱乐大众。从这个角度出发,我们可以思考一下那些在大制作、大成本下打造出来的超级英雄电影背后究竟是怎样的玩法,或者说,它曾经有怎样的玩法,以及它如何反映了不同拍摄团队对他们身处的变幻世界的认知。

《坎多城1》,麦克·凯利,2007

综合材料、有声影像投影

269.24 × 242.57 × 294.64 cm

2 版 Edition of 2

洛杉矶郡艺术博物馆,劳伦与贝内迪克特·塔申 馈赠

© 2019 Mike Kelley Foundation for the Arts. All Rights Reserved / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY

“制作中:电影与艺术的工作场”,余德耀美术馆展览现场,2019

Photo by JJYPhoto

这个话题要从艺术家麦克·凯利(Mike Kelley)的作品《坎多城1》讲起,其中包含一个与超人电影直接相关的元素——氧气罐。“氧气罐”是超人电影的故事原型当中非常重要的一个元素,象征着超人原来的故乡——氪星的首都坎多城。超人故事的开篇是氪星受到了自然不可阻的力量并被完全毁灭了,年幼的超人由此来到了地球。他一开始就已经失去了他的父母和亲人,失去了他的故乡,从飞船一蹦出来,随后被地球的一对夫妇收养。他已经失去了他原来拥有的一切,要在地球重新开始。然而通过某种方式,他找到了他原来故乡的形态,包括他父亲遗留下来的一些力量与精神遗产。整个故事的发展建立在坎多城毁灭的背景之上。这样一个原型,从商业电影的逻辑来讲,也不是很新鲜的事情,有很多电影都是从毁灭开始的,其中也包括我们非常熟悉的漫威电影。这些影片之所以动人是因为它建立在世界毁灭的状态之上,而我们才会因此觉得它拥有一个史诗般的悲剧力量。“毁灭”其实是很多电影的一个主题,包括一些二战题材的电影,比如2020年8月7日刚上映的电影作品《1917》。其中的主人公为了完成任务,翻越了所有的战壕,镜头之下带出了无数被毁灭的家庭,描绘了寸草不生的战场,唯独剩下一些啃食尸体的老鼠。这说明除却幻想以外,我们对真实存在过的历史,也是以一种末日想象的角度来贴近的。从这个意义上来说,我认为其实《1917》和《超人》从叙事原型上来说是相似的。

《坎多城1》的塑造是结合了具体装置和有声投影的呈现,投影映照在边上的空气罐上,在这个展品中是一个虚拟性的存在。在《超人》电影当中,由马龙·白兰度(Marlon Brando)饰演的超人之父,即第三代超人系列的所谓第二男主角,很多时候在北极的虚拟城堡里面,是以一个全息投影的形象出现。超人之父教会了他很多东西,包括地球上的很多文化知识、人生哲理,并赋予了他力量。我个人将它理解为电影银幕相对于观众的逻辑,我们看的所有电影,都是通过我们亲自去体验投射在银幕上的并不存在的影像。超人对于超人爸爸来说就是一个电影观众,超人电影无意之中是应和了观众的感官和心理需求。

氪星坎多城如果从人文景观上来说和地球上是差不多的,它也有一些人类现代社会赖以生存的模式,比如说城市、议会和非常具体的所谓民主机构,甚至包含他们对反叛军判决的方式,也有一个类似于法庭的这样一个由有代表性的少数人来决定的机构。现实社会的人类生活当中,所有的形制在氪星上也存在,但是氪星从这个影片或者说从超人系列的设定来说,它的科技水平似乎是比遥远的地球上要高很多倍。因为它很轻易地了解到了地球上人类的种种以及人类都不太了解的东西。而超人也是由此从他爸爸那里都获得了一个全面的认识。但是他们的毁灭也正是由于过度自信,他们不相信氪星会被毁灭,却没想到它在一夕之间就被摧毁了。因而从对自身处境的认识而言,氪星人未必比地球人更厉害。

1978年《超人》系列的开篇是一个长镜头,从比较宏观的角度去推进到一个非常具体的城邦模型当中。我们看到1978年好莱坞电影的特效就是如此,其实从今天的角度看稍微粗糙简陋了一些,但我们联系到上世纪的美国电影史就知道,比如《异形》系列,哪怕到了八十年代由导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)执导的《异形2》中出现的这些怪物实际上都是手工制作,没有运用CG(Computer Graphics,计算机绘画)技术,建立在了大量的手工式模型建造基础之上。

以下为氪星爆炸的瞬间,但是画面却看上去非常的美丽,它是对未来的一个想象。我们甚至无法想象氪星上的纪年要比地球高多少,以及《超人》系列想象的未来会不会在未来地球上发生,可能我们也看不到。

如图为超人落到地球上之后在收养他的夫妇家里的景象。从图中可以看到,《超人》这部电影反映出了一些1970年代末美国人对于家园的美好想象。氪星在一个科技高度发达,物种或者说人类高度自信的状况下居然毁灭了,但是他到了地球上以后,却看到了这样一派仿若田园风光的美国典型乡间景象。这实际上反映了当时创作者,或者是漫画作者对传统恒定且一成不变的新教伦理背景之下的美国乡村生活的愿景。这个房屋实际上居住着三个人和一条狗:超人、养父母和狗。此场景在影片开场不久以后就消逝了,因为超人的父亲心脏病发作去世了,超人也接着获得了巨大能量。得知了自己身世背景的超人进入到了大都会里面,变成了一个报社编辑,而后进入了城市生活。

实际上跟我们现在众所周知的很多超级英雄形象一样,他们都是从三、四十年代的漫画,即平面媒体流行文化图像的角度缘起的。当年好莱坞的电影技术以及早期电影特效不足以支持一个非常流畅的文化想象,或者对未来世界的想象,因此对于漫画图像中对未来世界的理解停留在一个比较浅层的角度。实际上早期电影还是停留在棚拍,它无法找到一个切实的方式来呈现,包括最早期的《超人》和《美国队长》电影,一开始是作为一个正片放映当中的加插。也就是说,每一部电影可能是一刻钟或二十分钟,拍摄了好多集,且不是作为正片来卖票的。正片可能是《乱世佳人》,是相对有古典意味的史诗或者是剧情长片、纪录片等。起码在三、四十年代,这些我们今天所谓的超级英雄电影还未形成一个类型。最早的美国队长身份是一个检察官,引进中国叫做《无敌大探长》。话题转回《超人》,在1933年从漫画发展到电影,它经历了电影在好莱坞日渐没落之后又转到了电视,并生产了一大批的电视剧集动画片,或电视的动画电影等。

迄今为止银幕上已有七到八代由不同的演员饰演的超人出现,1948年的超人,也是第一代超人。这个片头是非常有裸眼3D感的浮雕式片头,超人的服装包括早期蝙蝠侠的服装都非常接近于现实人类的服装。由于当时的好莱坞摄影机制以及黑白片的特性,人物形象主要着重于呈现人物的精气神,除却服装的改变,超人胸口的标志也在一直演变。

这是一个非常典型的,在四十年代超级英雄电影当中出现的画面,也就是说他们以一己之力来打败一方邪恶势力。比如说美国队长是与纳粹为敌,而超人则是和高科技巨头作对,都具有一个非常具体的目标。这也应和着1940年前后,也就是二战快结束的时候,人类对于打败纳粹、终结战争以及对于科技进步的憧憬和想象。因为当时早期的计算机也出来了,原子弹不用多说,美国也首先扔了原子弹。所以人类对于自身未来的憧憬和想象,在四十年代二战末期被重新塑造了一遍,正如我们现在的2020年,整个人类的生活状态也被一个病毒长期而彻底地改变,我觉得这个意义是很接近的。《超人》系列一共有七八个版本,中间最有名的版本就是我刚刚引用到的一个克里斯托弗·里夫斯(Christopher Reeves)主演的版本。这个版本实际上也很应景,因为它是在美国新好莱坞崛起之后拍的,当时的背景是旧有的好莱坞体制瓦解崩溃,非常繁复的类型片出现,以及对非常古典式的表演的淘汰。所以在四十到六十年代当红的旧好莱坞导演,比如说比利·怀尔德(Billy Wilder)、尼古拉斯·雷(Nicholas Ray)等到了七十年代末八十年代初就停止创作了。包括我们最熟悉的也是我个人最喜欢的导演希区柯克(Hitchcock)也在七十年代后期基本上就停止了创作。他们代表着一个黄金时代,但是导演弗朗西斯·科波拉(Francis Ford Coppola )以及史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)在此时崛起。他们代表着电影既可以非常广泛的面向所谓的现实,也可以非常明确的呈现更多元的社会图景。尤其在《海斯法典》(Hays Code)的消亡以后,电影的尺度也有了很大的突破。

1978年的超人在今天看来,特效稍显粗糙且叙事混杂,因为它非常想要结合所谓超级英雄的正剧以及一些喜剧元素。中间的大反派卢瑟(Lex Luthor)被处理成了一个非常自信又盲目的反英雄,但是他并没有穷凶极恶,而是经常以一个非常绅士的口吻讲话,以一个非常优雅的姿态犯罪。从1978年到1987年由克里斯托弗·里夫斯主演的四部《超人》中,他本人的形象也是非常正直、阳光且不乏忧郁的。在此超人系列的四部中,非常有意思的是饰演超人爸爸的教父马龙·白兰度,白兰度在超人当中的表演跟其他人都完全不一样,实际上还是有一点话剧的腔调。他在电影当中是以一个全息投影出现,来完成对超人英雄人格的塑造。而在《超人2》当中,我们看到超人一度抛弃了自己的超能力,但是为了拯救地球上的众生他决定重新捡起这些东西。

因为DC漫画公司是华纳兄弟娱乐公司旗下的,所以顺理成章地出品了众多DC旗下的超级英雄电影。《超人》第一部(1978年)的片头非常有意思,它的开头是一个舞台式的拉幕,打造这个仿胶片效果所投出来的是1938年6月《动作漫画》(Action Comics)第一期的杂志,即这个漫画的最原始版本。其实这部电影回到了历史上超人最初被创作出来的背景,但是他所想的东西是聚焦于超人漫画当中的一幅画面。通过这些作品可以得知,在1970年他们曾是如何想象未来的。

从第八代超人开始,叙事展开了一个新维度,不仅包括了《超人》系列,甚至还撞上了蝙蝠侠和神奇女侠,组成了正义联盟。这样的一个新DC电影宇宙还没有拍完,并且似乎是在与漫威宇宙打擂台。这一系列是由扎克·施奈德(Zack Snyder)导演,由拍过《蝙蝠侠三部曲》的克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)作为编剧。这个剧情实际上跟过往的关联不大,甚至可以说是没有关联,因为我们知道伴随着每一期的重启,核心的情节都会重新被拍一遍。比如说蜘蛛侠的诞生在每一个系列的开端都是差不多的,超人也是如此。但是他们会在非常具体的地方有所变化。比如说超人的服装,他的形象,他的性格,都会有所不同。那么在最新的成果当中,DC旗下的大IP非常完美的撞上了蝙蝠侠。当然在漫画中这不稀奇,在几十年的漫画发展史下,漫威旗下的英雄也不断组合,DC也是如此。这有点像关公战秦琼的意思,我们会把不同的组合都来一遍,以“取悦”不同年代的观众。在漫画中“取悦”的是战中或者是战后的观众,而新的系列电影“伺候”的是八零到零零后的观众。每个年代的观众对超级英雄电影的理解也自然有所不同。比如说我爸妈年轻的时候可能在电影院里看过1978年上海电影译制片厂配音版本的《超人》,而新的一代了解超级英雄的途径跟他们的前辈是两回事情。从我个人来讲,我的父母来接触这些东西并不容易,因为他们当年看到的电影数量品种和呈现方式都和现在不一样。很有可能我们的父辈在看外国电影时,希望看配音版本,但这对我们今天来说就不一样了,以此为例。所以《超人》在今天发展到了第八代,他更加脱离了猎奇的层面,如果说之前的超人电影还希望用一些相对来说比较陌生化的形态来呈现的话,那从目前的施奈德系列来看,他好像更加偏重电影风格的建构,以及对于诸多英雄在同样场景出现的设计。尤其是《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》这部电影,之前的公映版本时长还不是特别长,节奏已经比较拖沓,观众看这个电影会有一些莫名其妙的感觉。比如说,超人为什么大战蝙蝠侠呢?这是因为新一代的反派莱克斯·卢瑟在中间挑拨了一下。虽然我们今天看这个电影或许会感觉比较幼稚,但回头一想,过去几代的超人的恶人逻辑就非常严谨吗?它是一个超级英雄,不是犯罪写实片,所以影像方面更加追求一种游戏感,或者是重构世界的黑暗风格。但是从这个类型,从这个题材本身的发展角度来说,它还没有跳脱出从漫画到现在来规限的角色塑形。从2013年到2016年,这三部曲是非常完整的新一代超人参与到正义联盟的英雄体系当中的作品。

《国花》,凯瑟琳·安德鲁斯,2017

不锈钢、墨、LED灯

173.7 x 203.2 x 8.6 cm

《佐德花》,凯瑟琳·安德鲁斯,2017

不锈钢、纸、乙烯基、墨、LED灯

121.9 x 304.8 x 579.1 cm

Courtesy of the artist and David Kordansky Gallery, Los Angeles, CA

接下来要介绍的作品是《国花》(National Flower)和《佐德花》(Fleurs de Zod),白兰度审判的三个叛军首领当中的一人叫做佐德将军,应该说是《超人》当中的一个经久不衰的超级大反派。起码在第二部当中,他是一个非常残暴、双商也非常有限的角色。这个作品实际上包括几部分,第一部分是墙上的花,第二部分是地上堆叠的报纸。报纸实际上影射着《蝙蝠侠》中哥谭市的新闻业。哥谭市被定义为犯罪高发地,因为蝙蝠侠的存在,他跟犯罪的邪恶世界的较量构成了哥谭市的主基调。哥谭市的塑造非常有美式黑色漫画,以及我个人认为有一点美国经典的黑色电影的味道。也就是说,它其实在犯罪世界中,会让观众体会到一些,痛并快乐着的这样一个类型的过瘾感,它其实可以更广泛关联到,观众对于警匪片的痴迷。明明知道探案片犯罪片悬疑片中间的这些罪犯是穷凶极恶,而且心理有问题,但是观众还是非常喜欢看,这跟我们看恐怖片的心理机制是一样的,也就是说越是现实中不太可能发生的,越是惊险恐怖的东西,我们越是愿意体验。因为我们知道这个体验是虚拟假定的,不会致命。当然这对一些身处特殊时代的观众就不适用。比如说1937年,中国的第一部恐怖电影《夜半歌声》,为了宣传,当时在新世界和国际饭店之间挂了一个巨大的条幅,结果风一吹,条幅迎风开裂,海报上的蜡烛前后摇摆,就吓倒了一对母子。当然这是一个特例,对绝大部分观众来说,这些类型,包括一些黑暗悬疑的电影,会激起大家非常强烈的好奇心。这也是为什么,我们每年,譬如在上海国际电影节中都会有一个“午夜惊奇”单元,且大家都比较爱看的原因。

这两件作品中非常关键的元素是这个灯光,静态当中不可见,动态下会变化为两盏探照灯。这两盏探照灯在《蝙蝠侠》系列是非常标志性的存在。比如说蝙蝠侠的出场、他的战车以及他与小丑之间的斗智斗勇,很多时候都是在一个相对黑暗的半封闭场景之内。而哥谭市最主要的灯光,就是这个探照灯,它实际上营造出了一个类似于我们非常熟悉的美式悬念侦探片、警匪片的氛围,但是它又建立在一个虚构的场景之上。我们很难不把它理解为创作者对现实世界的理解。尤其在美国这样一个管控权高度分化的社会当中,如何来有效抑制犯罪率,从漫画和电影当中我们看出需要一个像超人这样的超级英雄。在现实当中,这两盏灯更多代表的是吸引观众的意味,也就是说它营造出了这样一个阴暗的世界。假报纸的还原度是比较高的,可以把它看作是一个电影道具的直接挪用。报纸跟胶带的设置一边暗示犯罪现场,一边影射以大众传媒的介质来口传心授犯罪场景。《佐德花》借用了《超人》系列当中的反派佐德将军,一个和超人一样具有超能力却妄图统治整个氪星的反派。在他被从结界中解放出来以后,他发现了地球上一个叫做休斯顿的地方,并企图统治那里的人。象征着至善的花碰到了一个至恶的场景,就是这件作品的意义之一。此外,这个作品本身的内容又是跟蝙蝠侠有关的,因此也可以看出创作者将超人和蝙蝠侠两个系列的结合。这也显示出了艺术家对美国政治氛围的批判,即美式民主在拥有合理的一面的同时,也拥有虚伪的一面,这善恶的两方面实际上是不可分割的一体两面。

这是在超人第二部里面非常有意思的画面,三个恶魔从结界里出来后上了月球。为什么是月球呢?首先我们可以看到他手里扛着的这两面旗帜:一面苏联旗帜,一面美国旗帜。这就是对当时冷战时期美苏两极的一个明确指代,他们象征的是当时美苏在航空航天上争霸的局面。然而在这争霸之后,拥有超越所有地球人力量的佐德将军和手下的人拔起了这两面旗帜,并且在飞往地球的过程中把这两面旗帜随手扔掉了。这表示着所谓的意识形态争端和霸权在氪星人眼里根本就不值一提,它是一个超越了冷战意识形态的设定。当然这部电影的拍摄时间还是在上世纪八十年代初,冷战还没有终结,但是从这个电影的场景当中已经可以看出创作者希望能够摆脱,或者说希望借由一个电影当中虚构的邪恶势力来完全把地球政治两极化的格局进行改变的意图。

再来看《蝙蝠侠》系列,这是六十年代蝙蝠侠的形象,图中的蝙蝠侠人物微胖,服装跟道具还是比较原始的,甚至还反光。蝙蝠侠首先也是在三十年代诞生的,无论是漫威还是DC,最初的发展都是从漫画开始,他们一般都是从二战中间,或者是战前战后的整个大萧条时期。因为很好理解,超级英雄诞生在战争时期通常被认为是一个能够解除世界危机的第三方超级力量。这个原理实际上跟中国的武侠小说有点相似。大家对现实生活可能并不是特别满意的时候通过看武侠小说,通过看超级英雄漫画,通过看好莱坞的大制作电影,来充分发泄掉自己心中的焦虑和不满。创作者也是在借用创作本身来发泄自己的焦虑和不满。

这是一个经典的版本,1989年由蒂姆·伯顿(Tim Burton)执导的《蝙蝠侠》和迈克尔·基顿(Michael Keaton)主演的比较温文尔雅的蝙蝠侠形象。这实际上也是当时的好莱坞初步有了超级英雄系列的概念,或者说有了这样一个制片的欲望的一个阶段。但是它们当时还没有发展到结合一系列的超级英雄,还是以一个主角、一个光环、一个单打独斗的形象来面世的。

当时饰演超人的死敌的小丑,也是美国电影史上非常伟大的演员,杰克·尼科尔森(Jack Nicholson),这个是目前我们比较熟悉的诺兰的三部曲。在这个三部曲中,蝙蝠侠从一个战无不胜的英雄被塑造成了一个具有凡人视野甚至希望回归凡人的一个不断被打败的英雄,这是非常特殊的。因为我们可以看到在《蝙蝠侠》的第二和第三部里面,他先是被小丑不断击败,又是在第三部当中甚至以近身肉搏的方式跟反派进行一个决斗。而且在诺兰的《蝙蝠侠》三部曲的最终章里面,他设计了一个影射当时的占领华尔街的事件,拍了很多类似的场景。而且在结局当中,蝙蝠侠为了拯救世界而消失了,他到底是活着还是死了是不知道的。这样的一个结局是在过往的蝙蝠侠当中很少见的,或者说是没有的。

这是DC正义联盟超级英雄宇宙的一个组成部分,我们可以看到在这个画面当中,弗莱克的蝙蝠侠被打得头盔都掉了。这部电影的色彩很有意思,跟施奈德导演的影片有异曲同工之妙。这个世界被建立在一个相对冷暖色调结合的世界当中。让你觉得非常暧昧不明。我们很多时候会觉得这个电影的亮度可能没有调过。实际上这是非常有意去完成的。对于观众来说,这象征着一个非常正邪难以分辨的世界,和蝙蝠侠系列很合适。

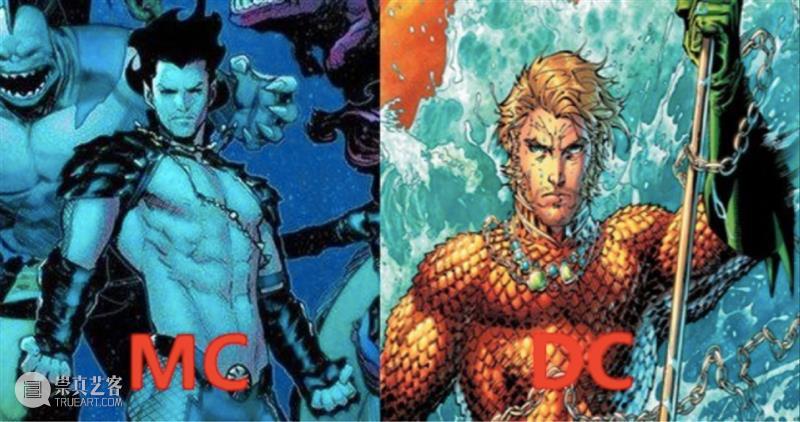

世界超级英雄的两大巨头DC和漫威,这一系列带有非常浓厚的集体回忆的超级英雄形象,是一个历史的文本。有很多超级英雄我们也记不起来他们是什么,同时也有很多追看漫画的粉丝。这些粉丝可以把这些人,包括正反两派的前因后果和前世今生讲得特别清楚,它是要进行跟踪阅读的。国内也有很多关于原版漫画的汉化,这方面就不再多说了。我推荐大家去读一本已经引进的书,肖恩·豪(Sean Howe)所著的《漫威宇宙》。这本书非常详细地把漫威是如何从一个小公司,慢慢发展成一个兼具漫画电视电影一系列的全媒体公司。除了创造漫画以外,包括创始人以及后来的主编,这些人兼具着创作者跟管理者职务之间的人事关系和创作主权的异动。他们中间有很多跳槽和回归的故事,而每一次跳槽都围绕着这样一个主题:我亲手创造的IP到底是什么,是属于公司还是个人,还是属于竞争对手呢,还是新东家呢?大家有兴趣可以去看看。需要提及的两点就是,漫威最早的漫画形象当中有一个叫“霹雳火”,后来我们不常看到,但他会在漫威宇宙的其他宇宙分支当中有所呈现;另外还有一个叫做“海王”,漫威的海王和DC的海王不一样,漫威的海王比DC要早,他是“纳莫(Namor)”,DC的海王是“亚瑟(Arthur)”,他们同时在三、四十年代成为了两个公司打头牌的IP。通过这几个有代表性的IP,他们就此成立了所谓的影业娱乐公司,进行泛娱乐操作。漫威发展到现在不仅是一个单纯的创作漫画的公司,也不只是一个内容输出的公司,而是变成了一个影业的一部分,变成了全媒体的一部分。除了有电影,还有很多周边产品,以胶片形式发行的人物造型、服装、模型和杯子等之类的周边。该公司现在是属于迪士尼的一部分,在迪士尼乐园当中也有所呈现。

从2008年《钢铁侠》开始至今,去年结束了第一阶段,共22部“漫威宇宙”电影。从一开始,实际上漫威没有想过要把这个盘子扩那么大,包括当时《钢铁侠》选择的男主角,小罗伯特·唐尼(Robert Downey Jr.)片酬也不高,但是电影很成功。成功以后漫威就进入了一个对它旗下版权所有的超级英雄的全面整理的过程,并把他们的故事串到了一起,这个是我们最为熟悉的十几年来的一个系列。这个系列一个非常大的特点是它打破了一个次元壁,打破了我们一个惯常认为的时空限制。实际上钢铁侠跟雷神不是一个时代的,美国队长的背景跟钢铁侠也不同,还有林林总总的许多,比如黑豹,前段也引发了美国的种族认同或者政治正确的话题,它所存在的虚构的非洲国家又是我们从来没有见过的一个体系。从电影观赏的情境当中,我们很难把代表着北欧神话变种的雷神,和黑寡妇与美国队长、蚁人这样的相对来说有现实意义或者说有未来科技意义的人物放在一起。但漫威的《复仇者联盟》达到了,而且通过一个电影连续剧的方式完成了,它不仅有电影连续剧,在流媒体和在电视台也有电视剧的制作。甚至于有资深的漫威影迷会先看两部电影,再看一部短片,再看三集神盾局的电视剧把剧情无缝连上。就是说电影放映时间和电视剧放映时间完美的贴合,才把故事线串联起来。这个对传统意义上的看电影的观众来说会造成一个比较大的困扰,但是一旦进入到这个情景,观众就会乐此不疲。因为追电影和追剧是连接在一起的。

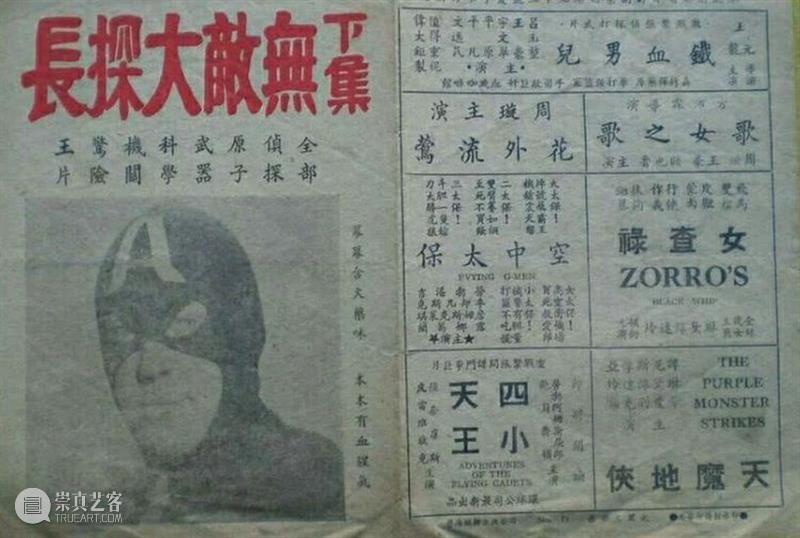

再来回顾一下漫威的大IP《美国队长》,这是1944年的《美国队长》,也是我刚讲到的,以短片的方式像一个连续剧一样一集十几或者二十分钟推出的。美国队长是对抗纳粹的,因为当时二战还没有打完。有可能你的外公外婆是看过初代美国队长的,因为1947年的时候,当时的上海非常有意思,它引进大量的好莱坞电影,但是有一个问题,它引进的电影通常会比在美国本土放映的时间晚几个月甚至几年,不像现在有时还会提前于北美上映。但是这对当时的中国老百姓,中国的电影观众来说,是一个非常先进的东西:影片来自于当时的好莱坞,世界上工业体系最发达的电影制作中心。从当时的好莱坞电影,中国电影人也学到了很多,比如类型片或者是文艺片的拍摄方式。顺带也讲一句,当时的二三十年代,鲁迅还在上海看过电影,他看了许许多多的来自于好莱坞的电影类型片,而且他重要的电影片都是看首映。他说到了看电影的时候,他们全家包括许广平跟周海婴就会打出租去电影院看首映,如果鲁迅放到今天会是一个非常热衷于赶场子的人,而且基本可以说,他就不太看国产片,都是看好莱坞第一线的大片比如说《泰山》、《庞贝城的毁灭》等等。如果他活到1947年肯定也会去看这一部《无敌大探长》,鲁迅在某种程度上也代表当时普罗市民的一个比较潮流文化消费的典型。

从这个宣传片单上来看,我们看到《无敌大探长》实际上是下集,它是把好多集的《美国队长》整合在了一块,并成了100分钟一集电影。之所以叫《无敌大探长》是因为他当时的形象是一个检察官,并不是我们后来看到的形象。这个宣传单也很有意思,它占据了画面的一半,说明他是当年上海最有卖相的一个美国大片。那么跟他一起竞争的边上这些片子是《铁血男儿》、《空中太保》等。特别提一下,《歌女之歌》和《花外流莺》两部都是周璇主演,由方沛霖导演,方沛霖是当时在上海、香港来回穿梭拍片的中国歌舞片高手,他拍出来的歌舞片基本可以媲美当时的好莱坞,非常可惜他在40岁就因飞机事故辞世。他是中国早期歌舞片的先驱,可惜他留存到现在的影片不是很多。当时就是他在和《美国队长》竞争。这个是当时很有中国特色的一个宣传手法,叫做“电影本事”,就是原原本本的将电影剧情以短故事的方式写一遍。这也是民国时代中国电影宣传的一个非常重要的方式。后代做电影史的都知道,有很多电影我们看不到,比如中国早期的电影都遗失了,大量的研究都是从本事、电影宣传材料上来找蛛丝马迹,来还原当时的电影风貌场景。后来有电影例如《盘丝洞》在国外被发现了,或者被国内的资料馆重新发掘了以后,重新再看这个从本事出发的电影史结论很可能被推翻,这也是一个非常有意思的现象,跟我们现在很多电影的修复过程一样。最新的修复往往会推翻之前的成果。

最新也最有效的策略就是集合所有超级英雄的IP。这也可以被看作是漫威的老板、迪士尼公司的策略。以迪士尼乐园为代表的集合旗下几十年甚至将近百年的所有形象并整合到一个新史诗性的叙述的方式也出现在《复仇者联盟》系列当中。有一些单片的电影虽然效果一般,但是《复仇者联盟3》需要被单独提出。这部电影非常有趣,因为它不仅结合了这些超级英雄,更是非常有效的通过一些手段,把这些英雄分配到了合理的位置,同时也完成了一个超级英雄电影史上非常少有的终极悲剧。第三部的结局是全世界都被打败了,又变成了一个末日,一个彻彻底底的末日,那么第四部电影《复仇者联盟4》,要从彻底的末日翻盘,这是一个几乎不可能完成的任务。有一些比较看不上或者看不进去超级英雄电影的人认为超级英雄电影的逻辑总是相同,即在打打杀杀后取得胜利。但是《复仇者联盟3》实际上作为超级英雄电影还有一个更加宏伟的野心,更加大的计划。这个末日实际上也是电影创作者对于当今世界的焦虑,甚至也不用我多提,当这个《复仇者》完结了以后,过不到一两年,我们的世界已经分崩离析成这个样子了。这代表这个焦虑并不是空穴来风,只是当时还没有一个爆发的时机,而当这个爆发了以后,全人类都要思考。我们其实每一天都在思考,如何从废墟当中重生,如何保存我们非常弥足珍贵的生命和自由。《黑豹》在当年的奥斯卡引起了一时的轰动也象征着奥斯卡越来越倾向于对所谓政治正确来低头,这个政治正确包括很多的话题,每一个话题都不能得罪,但是有一个共同的话题他们都爱说,就是反抗特朗普。

观众一:如果想凭借电影《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》赶超DC和漫威,该如何入手?或者说攻占市场是步这两个公司的后尘还是选择其他中国化道路?毕竟文化隔阂终归在那里,感觉国人接受漫威宇宙,比西方接受封神榜阻力小一点?

王培雷:赶超DC和漫威,我个人觉得稍微有点困难,可以说《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》是国内最具人气和文化影响力的IP,但是你要赶上DC、漫威宇宙建立的逻辑是并不能只有几个人物,而是有机的去把所有人物串联起来,而不是单纯地将一个《美国队长》拍十几部。经常有朋友说超级英雄电影非常弱智,但是至少英雄宇宙这个系列在编剧上是很有讲究的。而《哪吒》和《姜子牙》还是个单片的形态,包括我们经常改编的《西游记》,我们总是盯着那几个人物,但是他有八十一个磨难。这些不是吴承恩凭空写的,是根据他当时所处的明代接触的人物、社会以及他所熟知的神话来写的。再看《封神演义》,这是所谓殷商时代的中国版超级英雄,那我们为什么要跟着美国的超级英雄走呢?这也是好莱坞定义下的产物。我们可以讲述《西游记》的某一个小角色的人物史,并不一定是要做一个漫威,做一个DC,我们要想一想我们过往当中有什么……我们没有像他们那样持续运营一个东西,我们都是有一改一,这也是因为我们的制片体制有所不同,甚至我们对待小说的态度也不一样,我们如何来处理这个故事,这个本身更值得思考。

观众二:《蝙蝠侠:黑暗骑士》三部曲相比《超人》系列来讲,评价要高。想请问老师,从您的角度来看,《蝙蝠侠》成功在哪里?《超人》又输在哪里?

王培雷:诺兰的三部曲其实有一点和超级英雄剥离开来,他不完全以超级力量为主打的噱头,而是直接关注人物内心的焦虑,希望回到普通人的生活逻辑。七十年的超人其实非常想要结合实际生活、轻喜剧跟超级英雄的营造,但我个人觉得营造得不是特别好,那里的卢瑟有点过于吊儿郎当。诺兰的三部曲有非常浓厚的当代警匪正剧的味道,他不仅仅是在娱乐,也是在引发观众思考:这个跟现实社会高度相似的世界,到底发生了什么?他的最后一部曲《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》甚至直接关联到了美国当年的一些状况,所以他并不是空穴来风。那么《超人》起码从最新的英雄联盟体系的塑造来说,我认为并不是特别成功。在这个正义联盟当中超人的出现可以把所有的其他英雄都挡在门外,这是一个比较草率的写法。这是他本身的风格,当然有一部分也是跟这两位导演的个人审美取向相关。

观众三:您觉得一部成功的电影,剧本更重要吗?比如《西游记》,制作略粗糙,但大家都非常喜欢看。

王培雷:成功的电影是各方面都很重要,只有剧本重要好像没什么用。即使在《西游记》各种各样的改编版本之中,我们今天依然认为1980年代的电视剧版本是最经典的。这是因为当时的剧过分将它定位在一个儿童幻想的层面。当年的电视剧制作人以及拍摄的心态是为了拍一部好电视剧,讲究精益求精,他们也是当年中国影视剧特效最努力的一个团队。今天香港导演改编的《西游记》,第一部《大闹天宫》的剧本是一塌糊涂,第二部稍微好一点,他们总是想把这个东西结合到异域风情当中。比如说《三打白骨精》新拍的电影当中,有很多东西脱离了中国,或者说中原的一个现实。当然我们把它放在一带一路的背景下可能会理解得更透彻一点。我并不觉得这三部电影的剧本有多好,但是起码他们都可能更尊重当代观众愿意看到的内容,虽然他们似乎并没有想过《西游记》本身是一个什么东西。

观众四:请问老师,中国的科幻电影、动画电影有前景吗?剧情简单无逻辑,又缺乏搞笑能力,《哪吒之魔童降世》在画风上还不及《功夫熊猫》有味道。

王培雷:画风上无法比较,因为在每个人看来都不太一样。这两个作品本来也是两种不同体系的产物,这方面不能做比较,但中国的科幻电影起码是有前途的。我们有《流浪地球》,也有《上海堡垒》,正反面例子都很典型,目前来说都是在向一个好的方面发展。从电影《流浪地球》可以看出,中国是可以做出媲美世界一流的特效和场面营构的科幻电影的,当然从概念上来说还需要圆一下,科幻的逻辑方面还是有待加强,但是已经很好了,工业层面也已经达到了。我们希望未来的中国电影能够更加的专业化,现在还有很多的剧组,它其实并不是建立在一个很成熟的工业化的流程之上,包括我们的电视剧、电影也有很多这样的现象。未来我们期待能够把这个成熟的工业化推进得更加成熟,动画电影也一样。我们首先要破除对于日本或者是美国动画的迷信,从画风上都有模仿的嫌疑,但中国到底应该用什么样的风格来呈现呢,我认为大家可以回过头去看去上个世纪五六十年代到八十年代的上海美术电影制片厂出品的一系列动画片,在此也无需赘述。它有借鉴的部分,也有原创的部分,原创部分是如何进行的,跟我们今天的思路可能也不太一样,但当时的片子是当之无愧的经典,不仅仅放在当时的中国电影史,放到世界电影当中也是经典。

即将开幕

Upcoming

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享