安德烈亚斯·古尔斯基:空间即时间

Andreas Gursky: Space is Time

施布特-玛格画廊,线上展览

2020年9月5日-11月1日

2017年的好莱坞大片《金刚:骷髅岛》描绘了一只探险队在一个居住着巨型怪兽、布满沼泽的小岛上的故事。其中,由布丽·拉尔森(Brie Larson)饰演的摄影记者时常停下脚步,拍摄一张张精彩的照片。每当她举起相机,我们可以通过她的镜头看到取景器框出的场景。而当快门按下,电影便定格成一张静止的照片。它传递出的信息十分明确:照片使时间停止,将流动的经验转化为固定的影像。

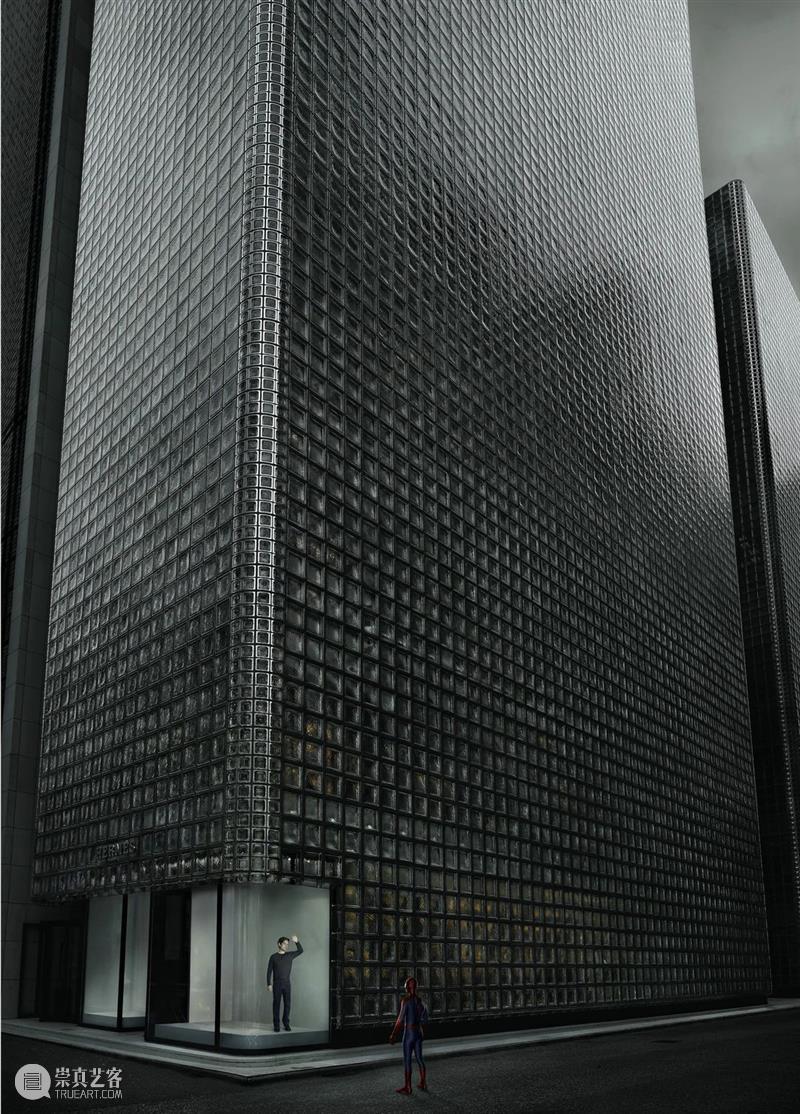

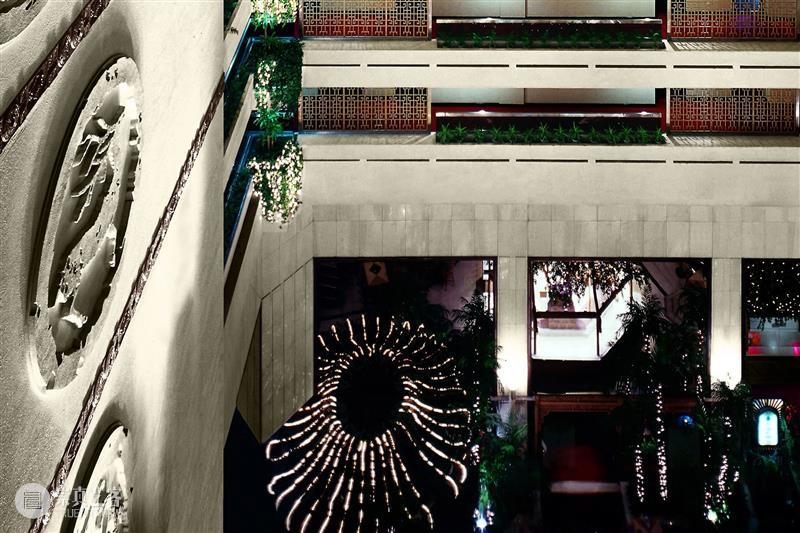

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《SH IV》,2014年

喷墨打印,Diasec装裱

307 x 226 x 6.2 cm(含框)

© the Artist and [Spider-Man] © Marvel

作品的尺寸影响着它的观感,并提供两种不同的体验:一种是沉浸式的,一种是直接的。

——安德烈亚斯·古尔斯基

如果一张照片并非凝结了时间,而是延伸时间呢?2014年,安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)拍摄了一系列超级英雄的照片,直接暗指好莱坞若非竞争对手,会作为一种类似的艺术形式。在2014年的作品《SH IV》中,演员托比·马奎尔(Tobey Maguire)站在东京一家商店的橱窗中,盯着街上他的另一个自我——蜘蛛侠。画面提供了两种可能的视角:蜘蛛侠彼得·帕克(Peter Parker)或马奎尔、或任何普通市民的内心世界,与公共空间的外部世界——一个行动的世界。但画面中真正的主角实际上是建筑:向天空延伸的窗户,暗示着无数不同的生活和视角。照片中并没有呈现运动。与此相反,时间的存在是隐含的——观众将视线顺着网格状的建筑向上移动的经验,传达出了一种过程感。在此,空间变成了时间。

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《SH IV》,局部,2014年

喷墨打印,Diasec装裱

307 x 226 x 6.2 cm(含框)

© the Artist and [Spider-Man] © Marvel

杰夫,让我们再从头开始。告诉我你看到的一切,以及你认为它意味着什么。

——丽莎·弗里蒙特(Lisa Fremont),《后窗》

《后窗》中的詹姆斯·斯图尔特(James Stewart)

2003年,艺术史学家迈克尔·迪尔斯(Michael Diers)在一篇文章中将古尔斯基的标志性作品《巴黎蒙帕纳斯》(Paris, Montparnasse, 1993)与阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)的电影《后窗》(1954年),以及乔万尼·曼苏埃蒂(Giovanni Mansueti)的画作《圣里奥圣十字遗物的奇迹》(Miracle of the Relic of the Holy Cross in Campo San Lio, 1494)进行比较。这三件艺术作品都描绘了一个关于窗户与多重性的世界。

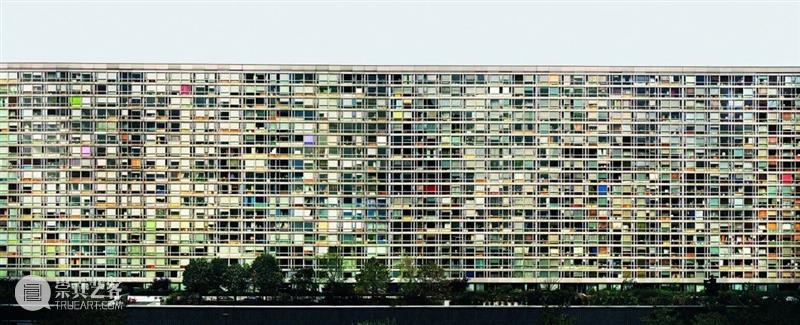

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《巴黎蒙帕纳斯》(Paris, Montparnasse),1993年

彩色打印,Diasec装裱

187 x 431.2 x 6.2 cm(含框)

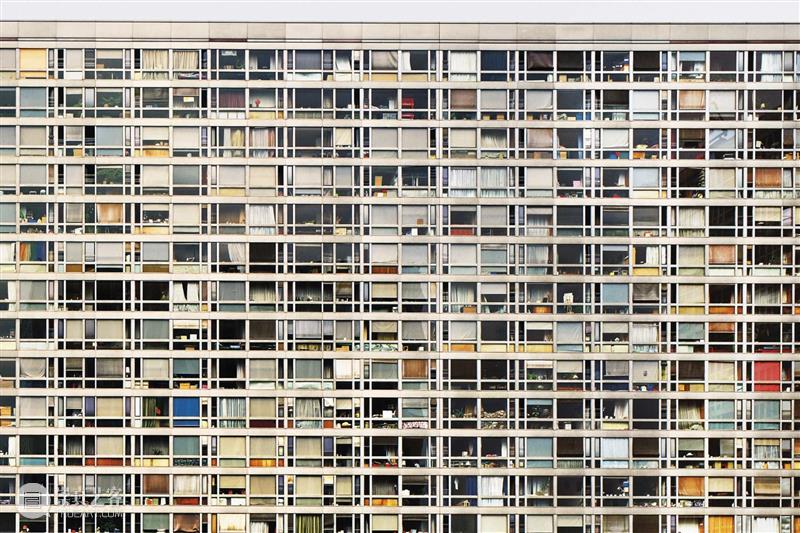

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《巴黎蒙帕纳斯》(Paris, Montparnasse),局部,1993年

彩色打印,Diasec装裱

187 x 431.2 x 6.2 cm(含框)

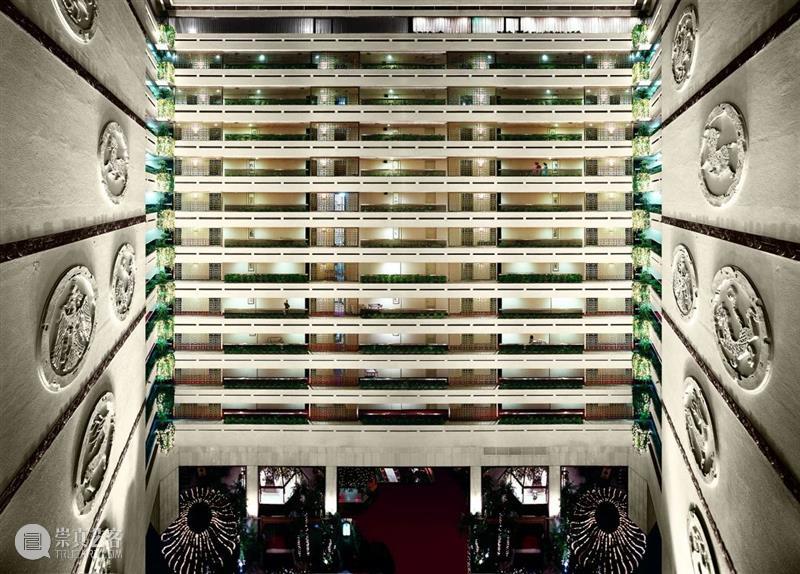

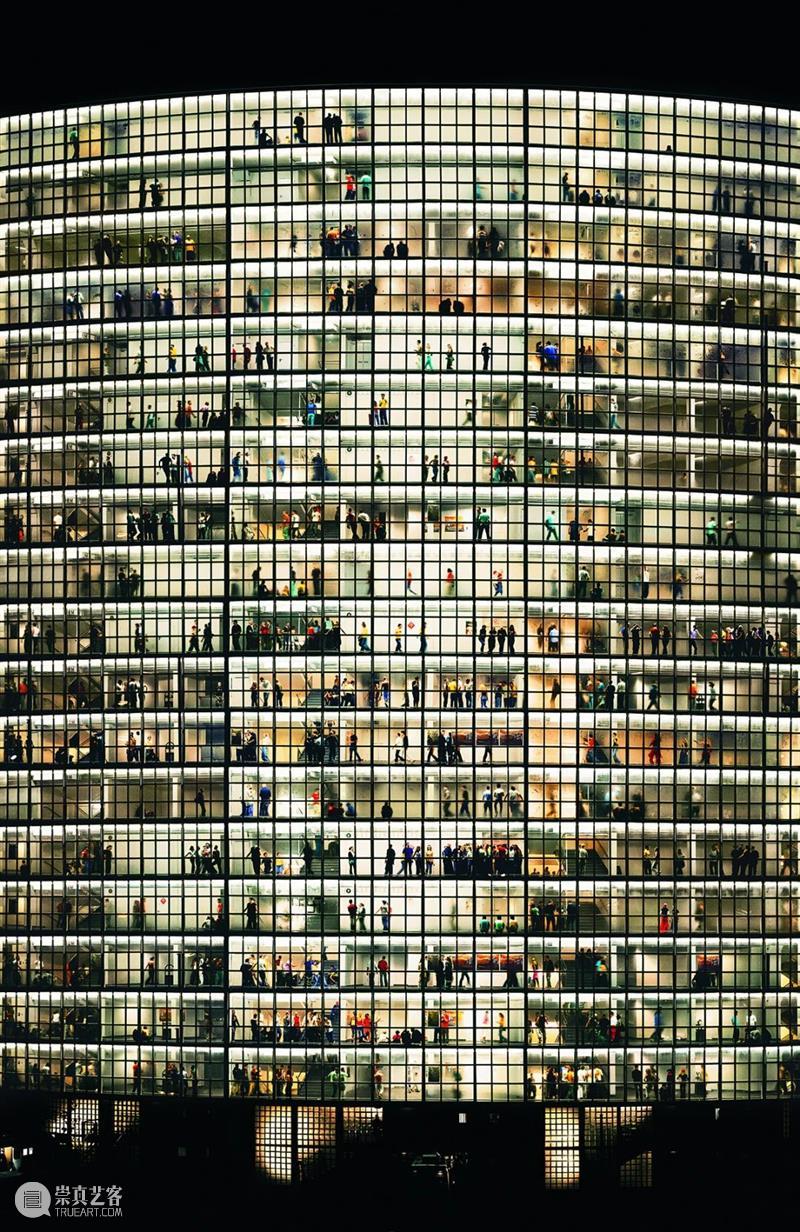

建筑自然是古尔斯基最为钟爱的题材之一。《台北》(Taipei, 1999)具有一种被压缩后的空间的氛围,画面中仅能看见数个人物。而在《国际劳动节 V》(May Day V, 2006)中,包括艺术家本人在内的数百名狂欢者分散立于高层建筑的网格状立面上。

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《台北》(Taipei),1999年

彩色打印,Diasec装裱

117.3 x 149.5 x 4.5 cm(含框)

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《台北》(Taipei),局部,1999年

彩色打印,Diasec装裱

117.3 x 149.5 x 4.5 cm(含框)

在迪尔斯看来,《巴黎蒙帕纳斯》和《后窗》中大量的窗户和框架,正是俄罗斯文学理论家米哈伊尔·巴赫金(Mikhail Bahktin)所提出的“时空体”(chronotopos)或“时空”(spacetime)概念的例子。迪尔斯亦引入艺术史学家沃尔夫冈·坎普(Wolfgang Kemp)的“叙事性建筑”(narrative architectures)概念。这一概念演变自巴赫金的理论,探讨了一幅画面中平行叙事和共时场景的存在。

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《国际劳动节 V》(May Day V),2006年

彩色打印,Diasec装裱

322.8 x 217.9 x 6.2 cm(含框)

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《国际劳动节 V》(May Day V),局部,2006年

彩色打印,Diasec装裱

322.8 x 217.9 x 6.2 cm(含框)

在某种意义上,对画面的解读都是相同的。如果是一幅非常大的画面,想要看到它的细节,你必须走近画面并逐行阅读。对于一幅极小的画面也是如此。因为在某种意义上,小画面可能是大画面的一个细节,不是吗?

——安德烈亚斯·古尔斯基

古尔斯基的大型摄影新作《游轮》(Cruise, 2020)呈现出一幅21世纪的壮观景象。尚在建造中的游轮,巨大得难以想象,自成一个世界。然而,世界中还包含着更多的世界,共同组成一个庞大的“叙事性建筑”。和《巴黎蒙帕纳斯》和《国际劳动节 V》一样,我们甚至能在窗户中看到人物。相似地,每一扇窗户都形成了一帧画面、一个镜头。通过这一镜头,乘客得以观察和理解外部世界。

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《游轮》(Cruise),2020年

喷墨打印,Diasec装裱

228 x 468 x 6.7 cm(含框)

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《游轮》(Cruise),局部,2020年

喷墨打印,Diasec装裱

228 x 468 x 6.7 cm(含框)

如果说,正如歌德的名言“建筑是凝固的音乐”,那么《游轮》则让我们体会到建筑空间作为一种在时间中移动的空间形式,就像一首乐曲。在细节中流连,画中有画,小节中包含音符、和弦、旋律与亲密时刻。图像空间以重复的、多声部的、有节奏的方式在时间中展开,正如一首极简主义的交响乐。

我的“决定性时刻”有时会绵延数日或数月,似乎在任何一个特定时刻都可以重现,似乎可以让时间停止,或者可以说,将时间延伸到无限。

——安德烈亚斯·古尔斯基

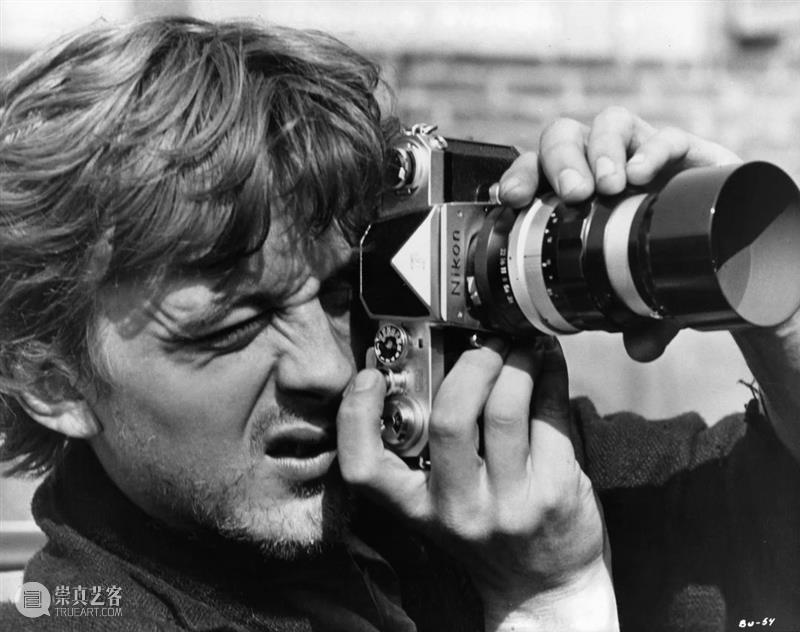

《金刚:骷髅岛》中的布丽·拉尔森(Brie Larson)

在《金刚:骷髅岛》、《后窗》或米开朗基罗·安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)的《放大》(Blow Up, 1966)等影片中,摄影师的电影用语在电影——或动态影像——与静态影像之间建立了一种张力。这些电影中的照片冻结了一个瞬间,并提供了一种检视历史证据的方式。《后窗》中的摄影师L.B.杰弗里斯(L.B. Jeffries)对于邻居的生活感到困惑,直到他怀疑其中一人是杀人凶手。此时,相机成为了收集证据的一种方式。

《放大》中的大卫·海明斯(David Hemmings)

在《放大》中,当主人公审视照片细节并发现尸体的痕迹时,电影的叙事基调便从轻快的享乐主义转变为侦探故事。然而,在智能手机时代,随手抓拍与历史记录之间、证据与私人娱乐之间的区别已然崩塌。现在,即使不能叫作电影制作者,每个人也可以算是摄影师。私人照片和业余视频已经成为每日新闻的一部分。地球上每秒钟都有10亿个快门被按下,而在古尔斯基看来,这种无处不在的图像共享“改变了我们的观看方式”。

电影早已铭刻在我们的文化记忆之中。这远不止个别的电影语录,而是关乎我们的整体审美认知。但在经典的电影形式之外,也发展出了新的形式;电影及其片段在智能手机上的播放,也改变了我们的观看方式。这也是为什么智能手机越来越多地成为我的灵感来源,我也越来越多地运用这一媒介。

——安德烈亚斯·古尔斯基

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《手机 No.3》(Mobile No3),2017年

喷墨打印,表面覆以玻璃

95.3 x 78.1 x 4 cm(含框)

作品《手机 No.3》(Mobile No3, 2017)从一列飞驰掠过东京的火车上拍摄,捕捉了现代城市景观中的一个亲密片段。相比之下,《东京》(Tokyo, 2017)则展现了一大片城市中屋顶、外墙和窗户的万花筒式阵列。且不提复杂的全局性构图,《东京》宽达近4米的尺寸,让人想起《游轮》等古尔斯基的众多全景图像。我们甚至能在其中一扇窗户中看到一名男子,他的头倾斜着,似乎正在沉思。如果没有受到用智能手机拍摄和观看照片的经验影响,模糊的前景暗示出这张作品拍摄于一辆飞驰火车的窗口。

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《东京》(Tokyo),2017年

喷墨打印,Diasec装裱

236.6 x 414.7 x 6.4 cm(含框)

我近期的创作重心是“不清晰”。最近,我和我的妻子自驾去了犹他州旅行。和所有游客一样,我被这里的风景所打动。有一天,我用iPhone在行驶途中拍了一些照片。我很喜欢这些照片。当我们到达酒店时,我对妻子说:“明天你来开车,我想试着用专业设备以更高的分辨率拍摄类似的图像。”由此产生的照片展现了平坦、干燥、远处山脉连绵的景观,虽然分辨率很高,但大部分都是失焦的。这与我早期的作品具有完全不同的视角,后者始终是清晰的。

——安德烈亚斯·古尔斯基

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《犹他》(Utah),2017年

喷墨打印,Diasec装裱

225.6 x 457.6 x 6.4 cm(含框)

正如古尔斯基创作《犹他》(Utah)的轶事所暗示的,智能手机已经成为艺术家的一种素描本。《犹他》具有随手抓拍的模糊性,但这种模糊程度仍与他的全景图像相匹配,呈现出美国西部的复杂图景。快门速度太慢以致无法清晰地捕捉图像,这是我们通常认为业余摄影的一个缺点。而在这件作品中,它被转化成一种新的视觉经验概念。在为古尔斯基于海沃德美术馆举办的回顾展撰写的文章中,拉尔夫·鲁戈夫(Ralf Rugoff)认为,“《犹他》不仅是一幅具有绘画风格的壮观景象……更是对摄影媒介与形式的世界和世界的形式之间不断变化的关系的深刻反思。”

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《犹他》(Utah),局部,2017年

喷墨打印,Diasec装裱

225.6 x 457.6 x 6.4 cm(含框)

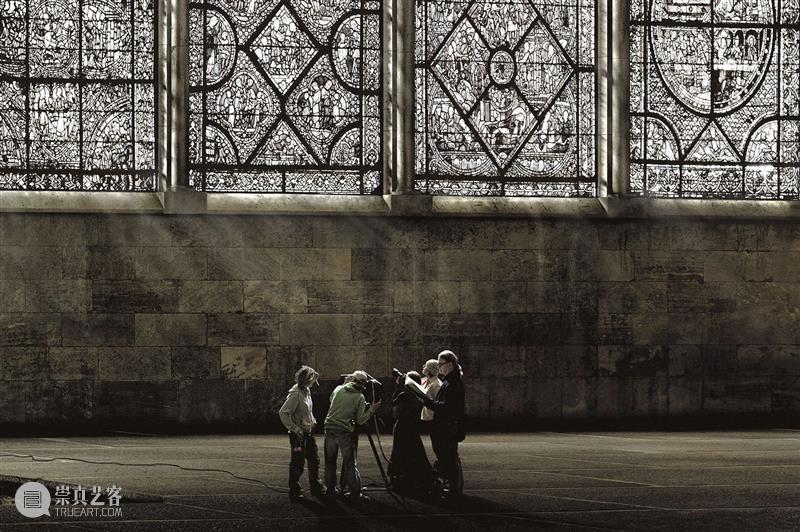

古尔斯基的《教堂 I》(Kathedrale I, 2007)恰好与第一部iPhone的诞生年份相同,在这件作品中,我们看到沙特尔大教堂(Chartres cathedral)内部一段连续的彩绘玻璃窗。在画面右下角,由维姆·文德斯(Wim Wenders)带领的电影摄制组正在准备拍摄一张照片,或者电影中的一个场景。如果将这张作品与《SH IV》并置,我们可以看到《SH IV》与沙特尔的彩绘玻璃窗在形式上的相似之处。观众的视线沿着前者建筑的网状结构移动,正如其视线在彩色玻璃窗中的一系列图像上移动一样。二者都是“叙事性建筑”的形式。

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《教堂 I》(Kathedrale I),2007年

彩色打印,Diasec装裱

237 x 333 x 6.4 cm(含框)

同样地,观众的视线也会在《游轮》中从一个船舱移动到另一个船舱,或者在《东京》中从一个窗户移动到另一个窗户。既是一种绘画艺术形式,也是一种文学艺术形式,彩绘玻璃窗是一种原型电影的形式。观看窗户的观众需要发挥他们的想象力,通过在图像之间创造一种“时空”,以串联起一个连贯的故事。《教堂 I》表明,绘画艺术与叙事故事之间的对立,即静态画面与动态画面之间的对立,在欧洲文化中有着深厚的历史。

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《教堂 I》(Kathedrale I),局部,2007年

彩色打印,Diasec装裱

237 x 333 x 6.4 cm(含框)

双联作《无题 XXII》(Untitled XXII, 2020)或许不会立刻让人想到它出自安德烈亚斯·古尔斯基之手。我们看到的不是风景或建筑的广阔景观,而是一个女人在家庭环境中玩游戏的两张照片,它们与社交媒体平台上的私人快照并无太大区别。然而,仔细观察下,我们会发现古尔斯基创作中的一些关键主题:建筑、持续过程、熵、框架,以及图像空间和叙事潜力之间的张力。但在这里,艺术家引入了一种嬉戏感,甚或荒诞感。一个女人头顶着盒子,站在沙发上,向一个类似东京塔或埃菲尔铁塔的玩具建筑的顶端伸出手。在右边的第二张图像中,她前倾着,试图将一块木块放在建筑结构之上。这是否是对地球岌岌可危的状态的隐喻?在第一张照片之前发生了什么,接下来又会发生什么?

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

《无题 XXII》(Untitled XXII),双联作,2020年

喷墨打印,表面覆以玻璃

每件 76.9 x 62.9 x 4 cm(含框)

我们永远不会知道答案,因为本不存在之前或之后。图像艺术的乐趣便部分在于它所隐藏的信息。《无题 XXII》看似简单,却为观者的想象力打开了一个无限的“时空”。只有观者才能完成这座塔的搭建,抑或让它轰然倒塌。

▼ 点击“阅读原文”,了解更多画廊和艺术家相关资讯

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享