装置在管怀宾的工作中已然成为动词,那是一种造园般的运筹与行动,在物象、符号和语义的指引粘连中取景造境,即时生发,召唤出一个人类退场后的世界的诸种事物与迹象。

——高士明

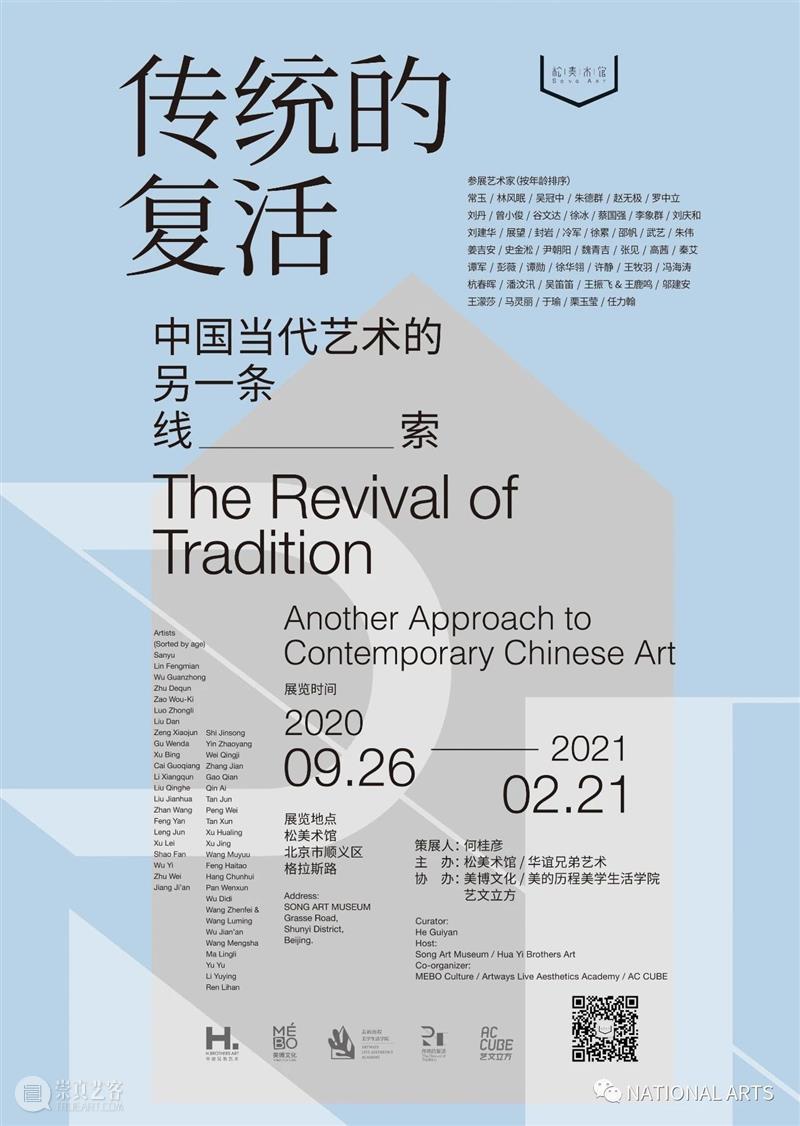

▲9月刊封面

▲9月刊封面

N:疫情几乎改变了全球人的生活,现在国内虽然控制得不错,但全球的疫情还在不断地蔓延,对此您有怎样的体会和感受?

G:冬春以来的这场突如其来肆虐全球的新冠疫情,至今仍没有得到平息。这场浩劫的确冲击着我们庸常的生活,也在很大程度上改变着世界的格局,包括艺术的生态。每个人都在经历个体与外部世界的交融和平衡,感知着身体与心灵的双重磨砺,这种特殊的体验无疑考验着人类的生命意志,也在铸炼我们的精神世界,艺术家无不例外,它在一定程度上更新着人与世界、艺术与生活的关系。

对我而言,疫情之初或许与大家一样感受着多重的不安和焦虑,但后来想想这一切其实也是生活的本身,文明史与艺术史的进程从来没有宁静的温床;疫情是一种可见的外部来袭击,但其实生活中总是隐存着各种灾难性的隐患与寄生虫,并且无时不在侵蚀我们生命和意志。艺术的工作除了转呈再现这种生活,更重要的是敏感地穿透现象而触碰某种精神层面的感受和个体视角。

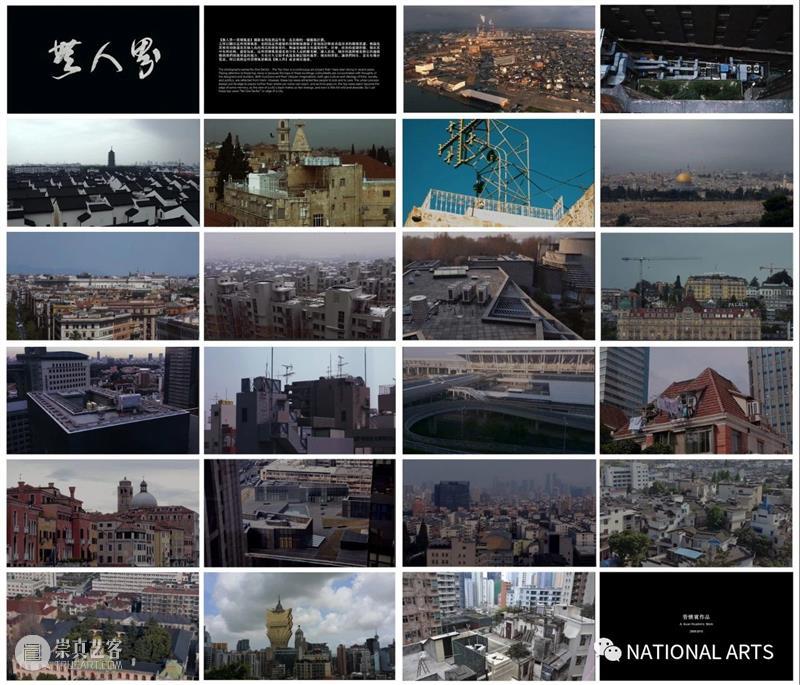

▲管怀宾《无人界》37分03秒 影像 2009-2015

▲管怀宾《无人界》37分03秒 影像 2009-2015 ▲ 管怀宾《天际识归舟》装置 尺寸可变 金属船两艘、不锈钢镜面、锻铜太湖石、铜管 2015一2018

▲ 管怀宾《天际识归舟》装置 尺寸可变 金属船两艘、不锈钢镜面、锻铜太湖石、铜管 2015一2018

▲管怀宾《流隙》9分25秒 影像 2018

▲管怀宾《流隙》9分25秒 影像 2018 ▲管怀宾《曲水流觴》尺寸可变 五块铸铜枕石、《兰亭序》木板刻字16 块、9组18捆报纸浸墨、9支铜剑、钢管支架、20 支T4 荧光灯管(蓝光) 装置 2018

▲管怀宾《曲水流觴》尺寸可变 五块铸铜枕石、《兰亭序》木板刻字16 块、9组18捆报纸浸墨、9支铜剑、钢管支架、20 支T4 荧光灯管(蓝光) 装置 2018

▲管怀宾《诗的悬界》 装置 金属钢构、部分烤漆、不锈钢凹镜、铸铜太湖石、铜剑、喇叭、黄铜板、六根混凝土立柱雕刻文字(二十四诗品、中英文) 2018

▲管怀宾《诗的悬界》 装置 金属钢构、部分烤漆、不锈钢凹镜、铸铜太湖石、铜剑、喇叭、黄铜板、六根混凝土立柱雕刻文字(二十四诗品、中英文) 2018

N:中国当代艺术当下正处在调整期,过去三、四十年把西方当代艺术抄了个遍。对此您怎么看?

G:“把西方当代艺术抄了个遍”这个说法不太公正。其实中国当代艺术的发展路径,是一个非常复杂也是一个值得研究的话题。85美术新潮前后的中国当代艺术,一开始是在一种争取主流话语权的背景下形成的,它与西方当代艺术在其概念与形态上有着一种对应关联,但没有直接传承的关系。虽然中国新艺术思潮早在新文化运动时代已经有所蒙动,然而由于战乱与社会进程中各种事件的干扰,其艺术的走向与世界当代艺术的总体进程是间隔的。所以85美术新潮的出现,其实复合着现代与后现代双重特征。一方面,它续延复兴着某种激进的历史理想;另一方面,又回避不了周遭的日常与文化现实。从现象来看,早期现代主义运动与思潮在一定程度上激活着当时中国艺术界暗流涌动的现状,包括杜桑、达达主义、未来主义、超现实主义的介绍,受到新一代艺术家们的关注,至少拓展了既往大家对于艺术界面或者说视觉艺术的认知。

虽然,85美术新潮美术运动,存在概念的启蒙或者仅仅只是视觉形态与语言上的模仿和嫁接,难以谈及观念和表现形式对中国当代文化现实的针对性以及真实的感染力。应当说, 90年代中后期伴随中国当代艺术在海内外逐渐升温的关注度,在部分移居欧美的中国艺术家的一系列展事所产生的国际性影响的同时;国内经由“89艺术大展”、“后89艺术展”等事件,部分艺术家开始从群体的文化现象回归到个体意识的觉醒与个体立场的艺术创作。并将视线延展到更为宽广的媒介领域,包括装置、行为、录像等艺术方式,开始出现对于本土文化现实与日常生活的重新关怀,并借由通过本土资源的挖掘和新的叙事回应国际当代艺术走向的共时性问题。

尤其是新千年前后,世界政治与经济的格局发生了很大的变化,互联网信息系统让人们即时分享多元文化中各种时政讯息、商贸流通与艺术资源。这种全球化的共享也让艺术家们敏感地触及到现实的温差与自身的处境以及艺术史的真实进程。这种新的境遇无疑对中国当代艺术内外的双重建构起到推波助澜的作用。

在我看来,不管中国当代艺术参与到今天全球文化建构是一种必然还是一种历史机遇,客观来说,中国当代艺术还是对世界美术现状产生了现实的冲击,并在一定程度上丰富了国际艺坛的格局。

▲管怀宾《浮园》装置 铸铝、钢板、影像、水泥柱、不锈钢镜、集装箱 2016 青岛黄岛海滨公园

▲管怀宾《浮园》装置 铸铝、钢板、影像、水泥柱、不锈钢镜、集装箱 2016 青岛黄岛海滨公园  ▲管怀宾《世纪》尺寸可变 装置 金属烤漆讲台、花岗岩刻字、铜板文字腐蚀 2017

▲管怀宾《世纪》尺寸可变 装置 金属烤漆讲台、花岗岩刻字、铜板文字腐蚀 2017

▲管怀宾《折园》装置 铁板、铜剑、铸铜太湖石 2018

▲管怀宾《折园》装置 铁板、铜剑、铸铜太湖石 2018

N:您何时接触到装置艺术的,是怎样的一个机缘?

G:89之前,我创作的基本形态都在水墨领域,中专与大学的专业都是中国画。要说机缘,或许与85-89年在浙江美术学院的那段学习、体验相关。浙美作为当时新潮美术的发源地,让我们身临体染了许多东西,并逐渐形成自己的艺术问题。实际上,80年代中后期,我已在关注装置艺术这一表现载体和形式。从劳申伯格的北京展到后来对杜尚、波依斯的作品阅读,我对这种借助于物与媒材建构空间艺术的叙事方式,以及它相对抽象和诗性化的表现形式非常感兴趣。受制于各方面条件的约束,当时自己只是在局部领域做些实验,也就是我们今天所说的实验水墨、现代水墨方面。

1993年,我辞去无锡轻院服装学院的教职,去了日本。应当说,这是我创作形态转移的真正契机。离开了中国本土语境,你很难在先前的国画领域展开更深入的探索;况且,换了个环境,它让我可以再度延续在浙美后期的一些想法,尤其在行动层面。的确,我的留学生涯是带着N多的想法和方案过去的。生活本身或者语境的变化会影响到艺术观念的形成与语言的表现,初到日本,所面对的艺术参照系和文化语境都发生了根本的变化,当时并没有马上投入到具体的创作工作。一方面,想真空一下自己,同时在观察生活与艺术内外的变化。我今天常常跟学生讲,学习的过程也是一个不断清滤艺术史的过程,其实每个艺术家需要一份不断修缮对自己构成意义的艺术史经纬,需要建立在个人意义上的艺术史解读和站位,我也是在那段时间完成这个迟到的工作。

1990年代初期,日本经济还处在泡沫经济的尾期,当时日本美术馆的运营比较正常,很多国际性展事都能介绍到日本,这对于我个人的艺术史梳理,无疑也起到一定的作用。我开始觉得在西方当代艺术史写作之外,仍有一块可以拓展的空间,包括装置艺术与东方园林空间美学的关系。

▲管怀宾《破晓》尺寸可变 铸铝双塔、钢管、金属小屋、灯架、白蜡、不锈钢凹镜、电机、聚光射灯、瓶胆碎片、木桥 2016

▲管怀宾《破晓》尺寸可变 铸铝双塔、钢管、金属小屋、灯架、白蜡、不锈钢凹镜、电机、聚光射灯、瓶胆碎片、木桥 2016

▲管怀宾《破晓》灯架、铸铝塔、金属屋、镜面不锈钢、电机、瓶胆碎片、白蜡、聚光灯

▲管怀宾《破晓》灯架、铸铝塔、金属屋、镜面不锈钢、电机、瓶胆碎片、白蜡、聚光灯

▲管怀宾《井园》瓶胆、频闪灯、太湖石、钢架 2012

▲管怀宾《井园》瓶胆、频闪灯、太湖石、钢架 2012

N:您如何理解或者怎么看装置艺术语言?

G:在我看来,任何艺术的感染力取决于你在什么样的语境中以何种方式以及媒介载体来传达你的思想或者形式创造。装置艺术作为二十世纪社会与艺术总体进程中的派生物,自然有它从观念到形式语言的架构系统。装置艺术中材料或者物在创作的轨道上不被定格静化,相反其物理属性、运动属性,时间与空间的关系都被在一定程度上被揭示出来,并形成新的矛盾体,在新的轨道上生成语意和情境。每个人都在不同程度上感受作品、诠释语义、溢发想象。

有关现实与境界、形而下与形而上的问题,其实在装置艺术与诗歌中都有很多相似的玄河暗道,它们都不是靠观念符号的输出,而在于感受力与创造力的重构。博尔赫斯曾说过:“诗歌并不诉诸理性而是诉诸想象”。这一点装置与诗歌最终的关切是一致的,其意义在于从周遭的现实中发现诗性并赋之以形、凝炼成诗,感触心灵。

装置艺术无论是在观念的叙述,还是它与社会、场所的关系;无论是内部系统的空间性和时间性,还是它的借物、造物关系以及情境外延等等都是有趣的话题,这一点我无法在此深入展开。其实,任何艺术的难点恰恰是它有别陈俗和套路的地方,是那一块可以开垦的领域。就装置而言,它与社会、公共领域的关系;艺术家在借物造物时的态度、方式;装置的空间场的营造与语言细节的呈现;它内在的逻辑关联与公众的互动以及情境的渗透,都是相对的难题,同时也成为有趣的课题。

装置艺术本身以空间形态为前提,它没有固定的起点与视点,某种内在的运动与空间视觉上的外延是它的特点之一。物的创造需要在空间中渗透、消融,从某种意义上讲情境的感受力超越着物体的建构,其过程性、时间性也在拓展作品的内涵和外延。这种情境所形成的气场效应与运行轨迹是多重交叉的,另外它与观者的介入和知识结构相关,意义也由此拓展。装置艺术的魅力正是那种物与物、物与空间、物与动态种种矛盾关系所形成的态势,当然重要的还是支撑形式语言内部的观念信息的流溢,好的装置艺术作品应当是触击灵魂的。我始终相信,“动机决定走向,语言的角度与细节的精准到位是呈现思想深度的前提。”

▲管怀宾《度园-2》装置 铸铁、不锈钢镜、青砖 2012 杭州西溪湿地

▲管怀宾《度园-2》装置 铸铁、不锈钢镜、青砖 2012 杭州西溪湿地

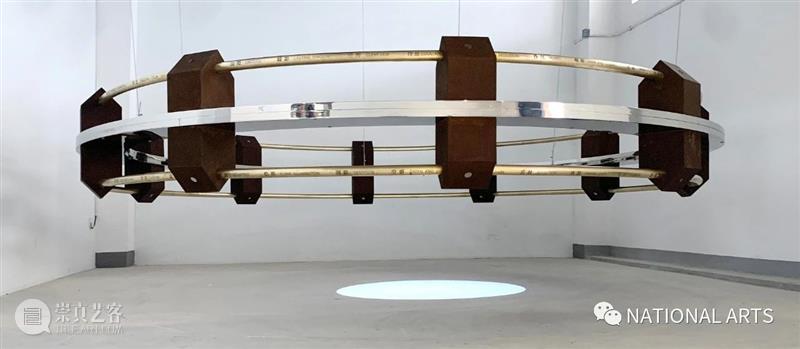

▲管怀宾《海平线》尺寸可变 镜面不锈钢、20 个铁制屋形、铜管蚀刻光与黑暗相关的中英文词汇、LED聚光灯、 2019

▲管怀宾《海平线》尺寸可变 镜面不锈钢、20 个铁制屋形、铜管蚀刻光与黑暗相关的中英文词汇、LED聚光灯、 2019

▲管怀宾《破风》装置 紫铜管罗马柱、白铁板、铜板、不锈钢凹镜、低速电机,频闪灯、喇叭、铸铜乌鸦、铸铜太湖石、铸铝塔 2018

▲管怀宾《破风》装置 紫铜管罗马柱、白铁板、铜板、不锈钢凹镜、低速电机,频闪灯、喇叭、铸铜乌鸦、铸铜太湖石、铸铝塔 2018

▲管怀宾《蚀光》 金属、灯架、黑炭、水泥柱、聚光灯、白蜡、计时器 2016

▲管怀宾《蚀光》 金属、灯架、黑炭、水泥柱、聚光灯、白蜡、计时器 2016

N:您如何看待艺术与生活的关系包括传统与当代的关系的呢?

G:这两个问题有点大,不容易谈。好像今天讨论艺术时常常挂在脖子上的饰物,从创作界面来看,它永远是一个潜存的命题或者仁者见仁智者见智的话叙。

就我而言,生活与艺术也总是交织一体的,并且形成自己在不同时段的矛盾体。艺术作为我们认知社会、叩击现实的途径,其意义也就是不断破解这些矛盾体,并从中溢生出切身的问题,与生活共鸣并激发文化想象。生活有过往的记忆,也有当下的体验以及关于未来的想象。比方说,我曾言及的“故园”,它本身是流动的,它交织着空间上的定格与时间上的顺逆或者叠进,总是潜存在我的创作脉络之中。

生活的欢愉和独处可能让你感知现实的温度与友情的快感,让你交叉过往与未来的想象;也可能成为心象般的对照物。过去的二十年,我的很多被人们称之为装置艺术的作品,或多或少地与自身的记忆和现实的触碰相关。其实,有关“园语”的言说与实验性工作,与我1980年代初在苏州美校一段近距离的园林体验相关,当然也与我十年之久的海外生活有着某种脉络上的动因,这也成为我后来在当代艺术领域推倡东方空间美学的某种动力与心源。对我个人而言不只是文化符号的表征,而是某种情感上的观照物。

实际上,装置艺术中的物无论是它的社会性以及政治指涉,通常需要抽离先前的轨道。无论就功能还是审美而言,其所指与能指都被一定程度上被消弱或者被异化,而转化成某种中间场域或者运动轨道中的物。这其实也是一个消化与清滤的过程,任何媒介或者材料需要纳入自己的轨道与思想系统。

另外,关于传统与当代,大家都有不同的见地和取用的方式。在我看来,传统从来不是我们对面的物或者博物馆的陈设,而是充满生机可以持续延展的精神和价值内涵,经典总是成为流动的篇章与可能的起点。在今天这个图像泛滥的时代,我们如何看到传统的生长性,如何从当代艺术既存的框架来追溯我们文化的源头,并从中建构出一个与今天相扣的艺术系统显得尤为重要。对艺术家而言,传统与当代的关系,可以简单地理解为文化元素或者传统基因在不同的时空境遇下,寻求脱变再生的创造关系 。重要的是创造,而创造一方面是建立在艺术与社会、公众关系的基础之上,你对外部世界的感受力会形成切身问题点与作品观念;同时个人的私域记忆与价值观的形成都在不同程度上影响到艺术创作的过程。另一方面,艺术创作有它自身的逻辑关联,媒介手段的到位、语言的精准都是不可或缺的。在此基础上才可能形成所谓的创造性和系统内涵,形成艺术家个人的品质与精神。而不只是一厢情愿的私语叙述,它涉及到人群和社会的关联,为此要求艺术家保持社会群体中应有的差异立场。缺乏思想与创造的艺术、丧失立场与觉悟的艺术、那必定是无意义的垃圾,艺术家应当有属于文化先行者的自觉和责任担当。

N:您近期有何打算,下一步的工作计划是什么?

G:至于未来的艺术期许和打算,这个问题我常常面对,也不好对答。我的工作通常不太受外界流行的干扰,所以我想短期内不会有太大的变化,我会持续推出一些装置或者影像作品。继续深度关注东方的空间美学与营造方式在当代艺术创作中的可能性问题;关注知识分子命运与当代文化趋向的问题;当然也希望立场与方式更为极致一些、精准一些。

我相信自己的角色,也坚信自己创作观念与语言细节的专业性,以及自己的呈现方式与展示规模中的某种系统性,然而这些工作都仍处在过程中,对我来说有待推进深化。虽然我重视自己每一件作品的份量与品质,但更为重要的是一个有角度、有创造的系统建构。好在媒介在我这里不太固定,我会用多种方式发音,也会用多种方式营构那有异于集体视觉经验之外的个体“心园”。实际上对一个艺术家来说,图式的创造与风格性语言的建立并不是太难的问题,重要的是语言如何有效地传达其观念和立场。而不是集体经验泛论下的认知,并且要在这个立场上有相对准确的发音和有质量的写作。

▲管怀宾《烁园》装置 尺寸可变 白铁波纹板隔墙、不锈钢镜面,太湖石、太湖石、聚光灯、铸铜桃树、铸铜乌鸦、铸铜太湖石、投影机两台、调光装置、地毯、金属弧墙 2018

▲管怀宾《烁园》装置 尺寸可变 白铁波纹板隔墙、不锈钢镜面,太湖石、太湖石、聚光灯、铸铜桃树、铸铜乌鸦、铸铜太湖石、投影机两台、调光装置、地毯、金属弧墙 2018

▲管怀宾《无人界-迷园》装置 金属波纹板、太湖石、桃树 、喇叭 2019

▲管怀宾《无人界-迷园》装置 金属波纹板、太湖石、桃树 、喇叭 2019

N:在全球一体化进程的框架中,中国的当代艺术的重启将面临哪些问题?

G:我们应当看到过去的三十年,现代主义与后现代主义思潮在中国当代艺术中的快速和戏剧性演绎所潜存的种种问题,由于社会总体上的快速转型和发展,其政治、经济与文化的结构仍处在一个动态的建构过程之中。就中国当代艺术而言,虽然有了长足的发展,但依然存在某种非自觉的生态性,文化图式与艺术风格上套用或者意译的问题并不少见,随意的改版工作往往取代它本应有的实验性与原创性;同时学术批评相对于前沿现场总是迟缓半拍,并缺乏一些与实践并行与自身文化脉连的前瞻性理论的建构和实质性的批评。

中国当代艺术无疑面临许多内外自我建构与推进的问题,包括对中西方文化与艺术系统作双向的梳理。无论是对西学东进以来,尤其是西方现代主义思潮及种种事象在中国的演绎、误读的重新梳理;还是对我们积淀千年的审美观念包括它在当代文化语境中的延伸、拓展、创造的可能性加以梳理,都是十分必要的。

所以这是一个系统工程,我们的艺术教育、艺术批评、审美判断、语言探讨都需要重新整合建构。当然这种梳理建构并不是要拉大东西方彼此间的距离,而是希望形成某种内在的有机关联。无论是审美概念、阅读方式还是视觉经验,它需要提出一个新话语结构与视觉评判系统。在此基础上才能探讨文化创造与地缘文化的特征,才能深入修辞层面的建设和中国当代文化的可能性拓展。

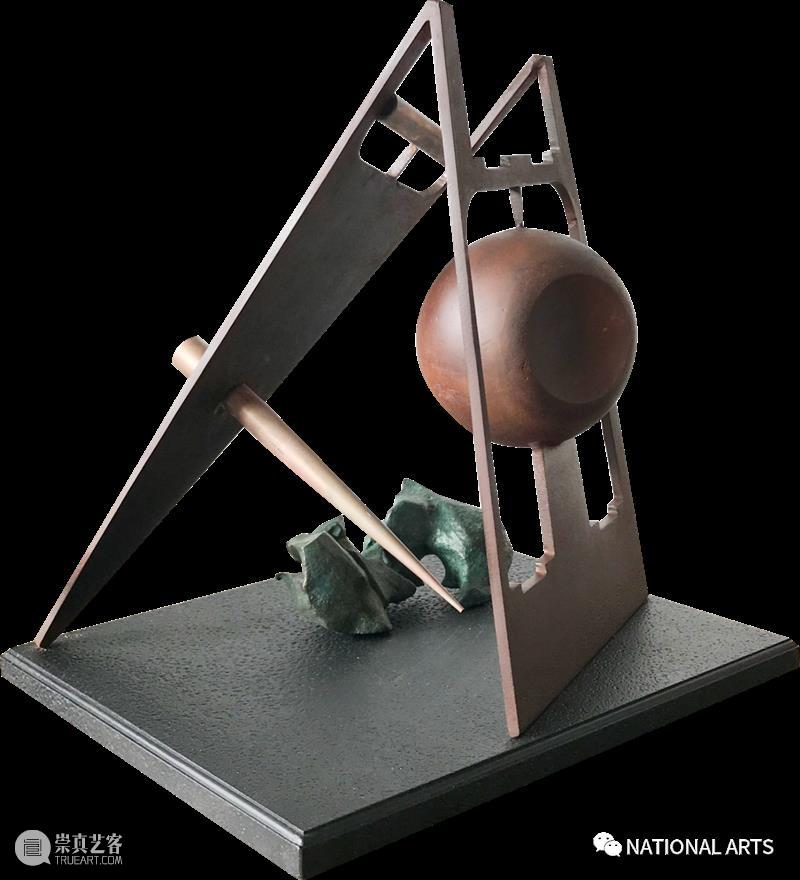

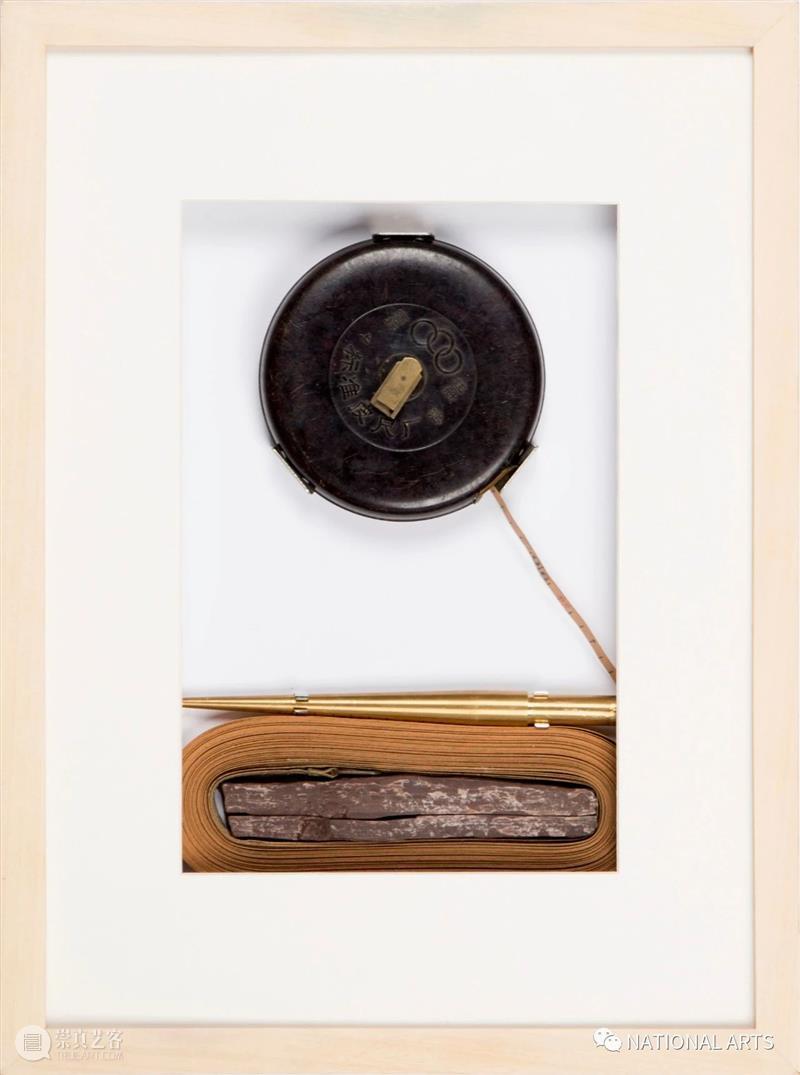

▲管怀宾《三十米》装置 58x43.2cm 30米卷尺、云台山红石岩2017

▲管怀宾《三十米》装置 58x43.2cm 30米卷尺、云台山红石岩2017 ▲管怀宾《弥远之光-1》装置 铸铜太湖石、不锈钢镜、紫铜 2018

▲管怀宾《弥远之光-1》装置 铸铜太湖石、不锈钢镜、紫铜 2018

N:最后,请你用一句话简洁地描述一下你的人生观或艺术主张。

G:在我看来无论生活本身还是做艺术,都应当是干净的,是有立场的,远离低级趣味。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享