视 觉 志

苏 煌 盛

墨斋画廊

展览日期

2020年7月25日至9月12日

地址:中国北京市朝阳区机场辅路

草场地艺术区红一号B1

墨斋画廊 三层展厅

传统水墨技法与实践:传承与创新(下)

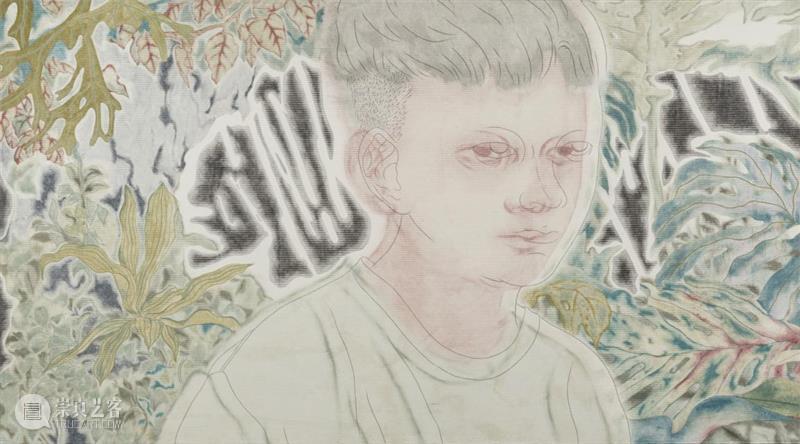

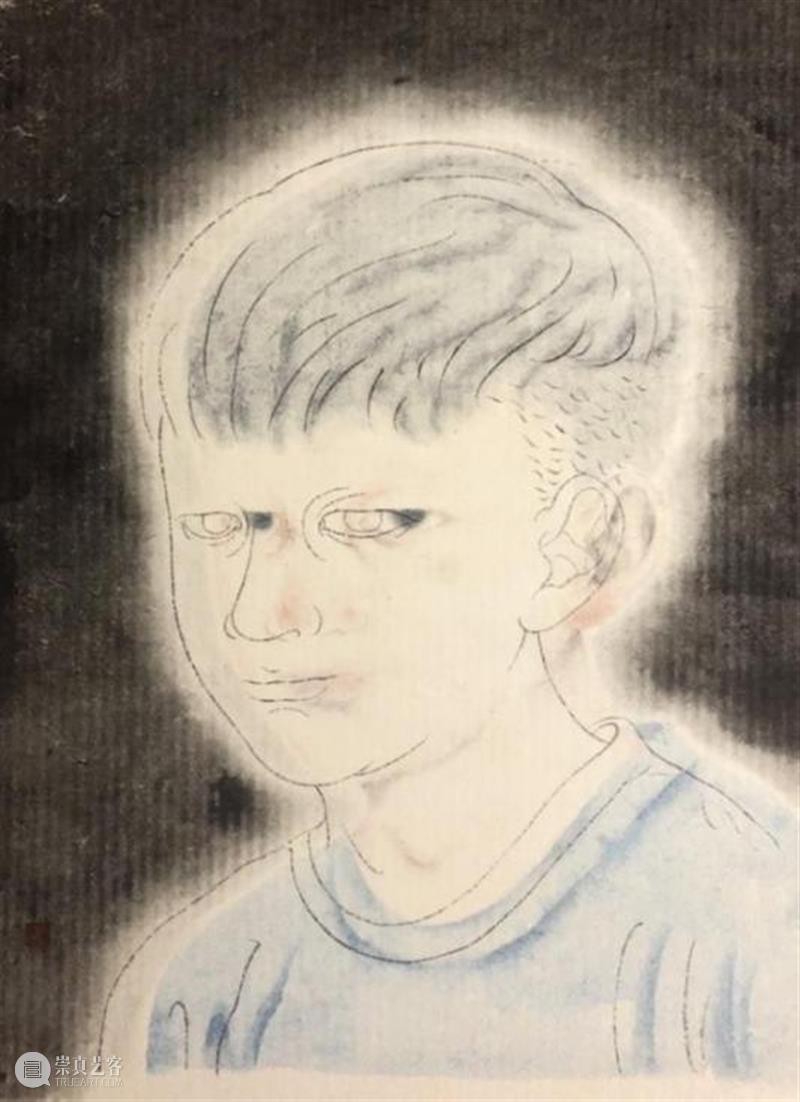

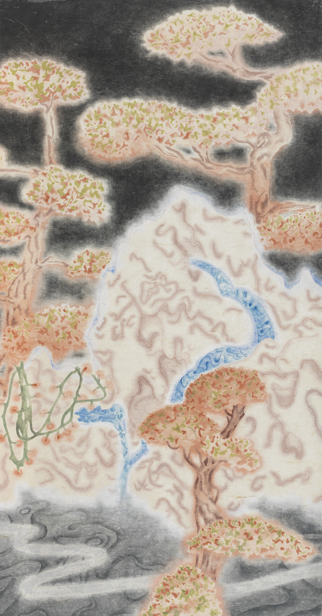

苏煌盛对于传统水墨实践的创新之处亦可见于他对于工笔技法和绘画过程的独特诠释。在《少年》和《风景之十七》这两幅作品中,苏煌盛展现了他对于传统工笔画中勾勒填彩技法的纯熟应用,线条细腻流畅,色彩渲染柔和自然。然而画中人物的描绘却令观者有些困惑不解,他有意将线色分离,制造出一种双重影像的视觉效果。

Su Huangsheng 苏煌盛

Landscape 17, 风景之十七,

2020, Mineral pigment and ink on paper 矿物颜料、墨、楮皮纸, 78.5 x 141.5 cm

Image courtesy: the artists 图片来源:艺术家

这样的处理往往需要对于技法有更加娴熟的掌握以及精力的高度集中,因为习惯于传统技法的艺术家往往本能地按照勾线的轮廓填彩,而反其道而行之则是对本能的一种挑战。这种线色分离效果的灵感最初来源于一张错印的版画。一次拜访朋友的途中,苏煌盛恰巧看到被版画系学生扔掉的一幅“失败作品”,线与色分次印刷的过程中因没有完全对齐而产生了线色分离的重影效果,这令他对自己早已习以为常的勾勒填彩技法进行了重新审视,进而创作了具有线色分离效果的人物题材作品,挑战观者视觉体验的同时,也将工笔画家一贯隐藏在画面之中的绘画技巧与过程清晰地展现出来。

Su Huangsheng 苏煌盛

Young Man, 少年

2020, Mineral pigment and ink on paper 矿物颜料、墨、宣纸, 34 x 25.5 cm

Image courtesy: the artists 图片来源:艺术家

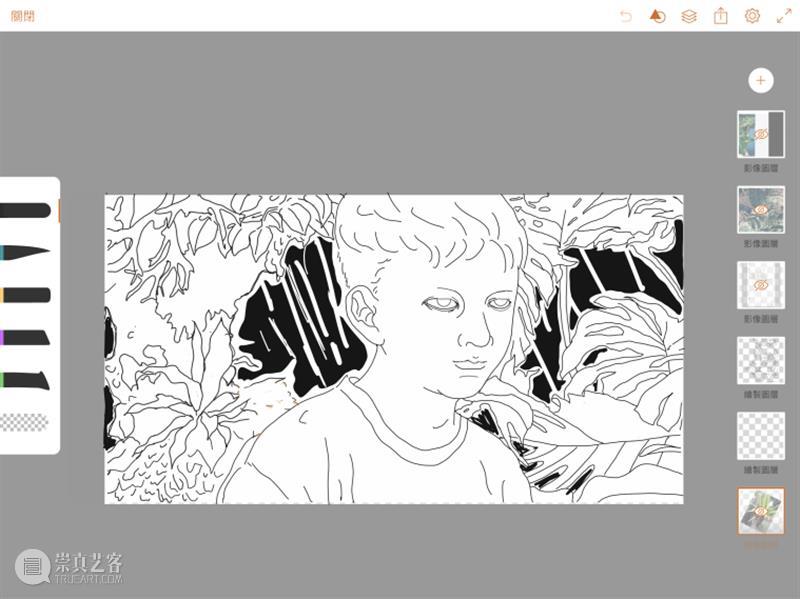

传统工笔画崇尚写实,追求精谨逼真的描绘,然而水墨媒材从下笔的一刻起便不容改动,不似油画般可以层层覆盖,调整修改。因此,工笔画家通常先绘制一幅稿本,将作品的整体构图以及景物的细节描绘出来。而一幅完整的稿本则需要反复修改才能定稿,之后再复上有胶矾的宣纸或绢,在其上用笔按照稿本勾勒,然后再层层渲染填彩。苏煌盛的作品同样采用这种方式进行绘制,起初是用铅笔在纸上打稿,直到2015年苹果公司推出了Apple Pencil触控笔,在那之后他逐渐开始在iPad上的绘图软件里绘制底稿。

创作过程

这大大增加了绘图的灵活性,让反复多次的修改,比对与尝试都变得更加简单,快捷,直观。当他在创作过程中遇到瓶颈的时候,也会将画到一半的作品拍照导入绘图软件中,并在里面进行模拟——改变构图,增加或替换新的图像,亦或是去掉不甚满意的部分等等。这些都无需对原作进行任何改动,直到他找到最满意的解决方案之后,才会继续动笔。

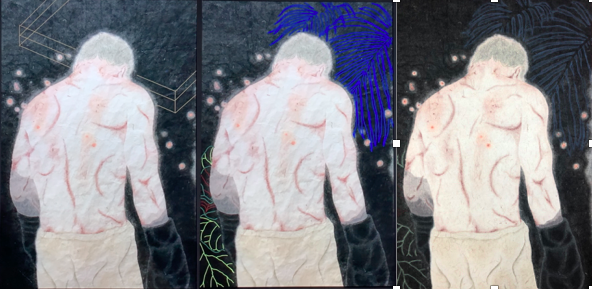

《拳击之二》,两幅iPad模拟底稿与最终作品对比

《西游》iPad绘图软件构图过程视频

渐渐地,苏煌盛发现在iPad上用触控笔所画出的作品有时反而更接近自己想要表现的效果。因此,他开始在自己的作品中有选择性地融入数码作品中的笔触与线条,正如他许多作品的构图中经常会穿插一些诡异的黑色线条,例如《池水》中由左下方至右上方贯穿整个构图的黑线,以及《万物生长》系列中抽象张扬的线条。

Su Huangsheng 苏煌盛

The Pond 池水,

2019, Mineral pigment, ink on silk 矿物颜料、墨、绢, 83 x 39 cm

Image courtesy: the artists 图片来源:艺术家

虽然苏煌盛水墨作品的整体视觉效果与传统水墨大相径庭,但他自己却发觉其实自己创作的过程和思路与传统工笔画家并无不同,两者都是运用一系列已有的绘画技法与实践去调和真实直接的感官体验与艺术作品之间的关系——古人游历山水,感受大自然,并以山水画对这种感官体验进行诠释与表达;而对于苏煌盛来说,则是将自己对iPad上数码图像的视觉感官体验以水墨的形式进行诠释与表达。正是这种视觉体验的同源性让苏煌盛能够将当代视觉文化与古代传统绘画实践连接起来。

Su Huangsheng 苏煌盛

Landscape in the Apartment II (Detail), 大厦里的山之二 (局部),

2018, Mineral pigment and ink on paper 矿物颜料、墨、麻纸, 113 x 59 cm

Image courtesy: the artists 图片来源:艺术家

结论

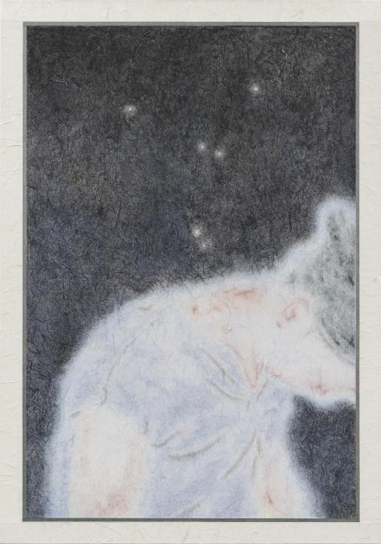

或许对于每一个当代水墨艺术家来说,如何处理传统与当代性之间的关系一直都是一个不可避免的挑战。苏煌盛在其水墨作品中所展现给我们的是他对待这一普遍挑战的一个独特的方式——综合自己亲身感悟的视觉体验,对传统水墨媒材物质特性的探索,以及对传统工笔技法与实践的反思与创新。他并没有陷入过去与现在这一死板的二元对立之中,而是寻求一个新的渠道,能让他与水墨历史和当代社会的感官体验进行持续性的对话,并创作出一种与二者皆有共鸣的视觉表现形式。这一全新的视角与发展方向为当代水墨提供了新的可能性,等待着像苏煌盛这样的新一代年轻艺术家去进一步探索,尝试和挖掘。

Su Huangsheng 苏煌盛

Venus II (Detail), 金星 II(局部),

2020, Mineral pigment, ink on paper, 矿物颜料、墨、宣纸, 76 x 53 cm

Image courtesy: the artists 图片来源:艺术家

关于艺术家

苏煌盛

苏煌盛,1987年出生于台湾桃园。2016年毕业于国立台北艺术大学美术创作研究所水墨组,目前居住、创作于台北。致力于水墨、矿物颜料、金属箔、纸类、绢本及压克力等平面绘画创作,媒材多元广泛。关注水墨及绘画的本质探讨,融合传统与当下的视觉语汇与手法,演译贴近自身文化与生活的题材。曾入选高雄奖(2015)、获选台北国际艺术博览会MIT新人特区(2017),并获选亚洲文化协会(Asian Cultural Council)2019年奖助计划受邀前往纽约。

关于策展人

刘嘉

刘嘉毕业于纽约大学美术研究所(Institute of Fine Arts, NYU),获艺术史硕士学位,硕士论文为清代仕女画中月窗意象的发展研究。现任墨斋画廊研究与媒体部负责人,曾参与墨斋“无声诗:有声事”、“王天德:遣兴”等多次展览,负责学术研究,翻译及协调等工作。此次苏煌盛个展“视觉志”是刘嘉首次担任策展人的项目。

关于墨斋画廊

墨斋位于北京草场地,其使命是通过精心策划的展览项目,展现中国实验水墨对国际当代艺术的独特贡献。墨斋展览均由深度艺评、学术交流、中英双语出版和多媒体内容作为支持。墨斋每年举办三到四个展览,合作艺术家包括冰逸、戴光郁,何云昌、李津、李华生、王冬龄、杨诘苍、郑重宾,涵盖绘画、书法、雕塑、装置、行为、摄影、影像等多种媒介。自2012创立至今,墨斋多次被邀参与纽约军械库艺术展、香港巴塞尔艺术展、上海西岸艺术设计博览会等国际艺术活动,其代理作品已被大都会美术馆、洛杉矶郡艺术博物馆、香港M+博物馆等公共机构收藏。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享