原标题《为21世纪举办沙龙:汉斯·乌尔里希·奥布里斯特不停歇的对话》:

文:段少锋

小汉斯对我们这一代年轻的中国策展人来讲是一个熟悉又而充满距离感的人物。2012年我在中央美院美术馆项目空间策划了“我将是我的镜子”,这个展览展出了五个年轻艺术家的实验影像作品,布展期间余丁老师和一个老外途经项目空间进来看,余老师介绍说这个老外正是小汉斯,我那时刚刚涉足策展,尚且不知道“小汉斯”这个名头意味着什么,因为英文着实不好,所以和小汉斯寒暄了几句而已。

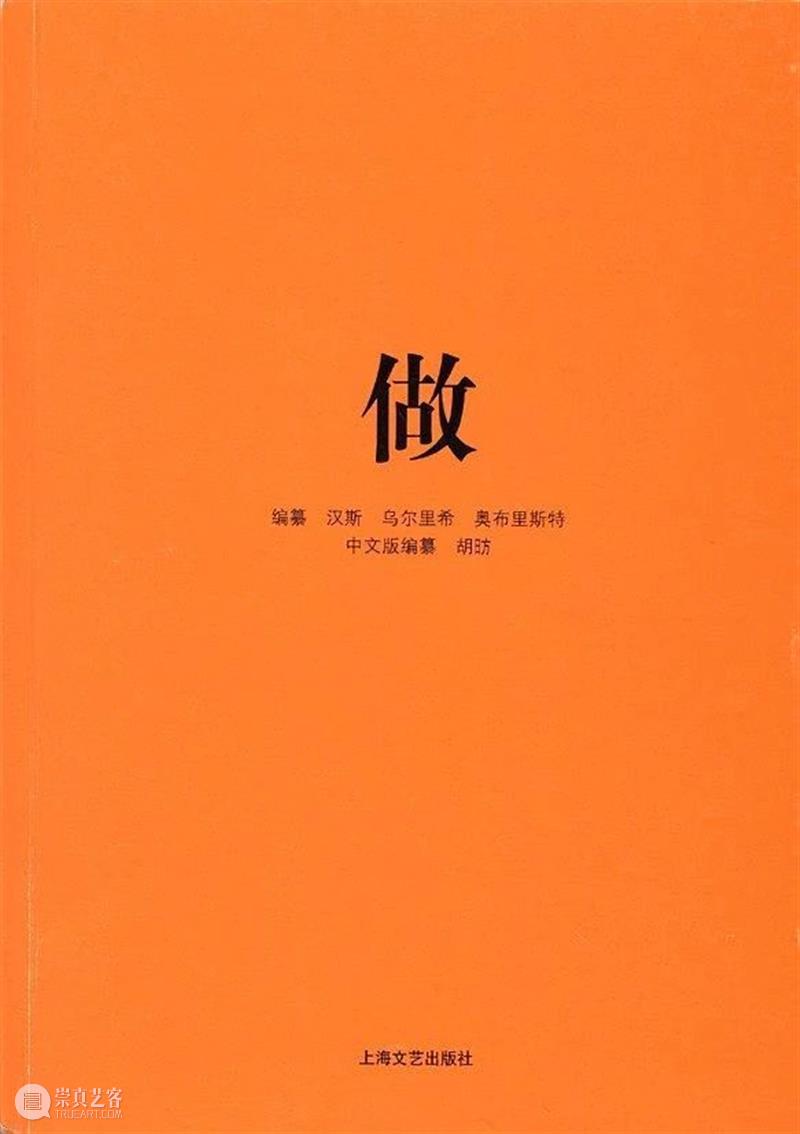

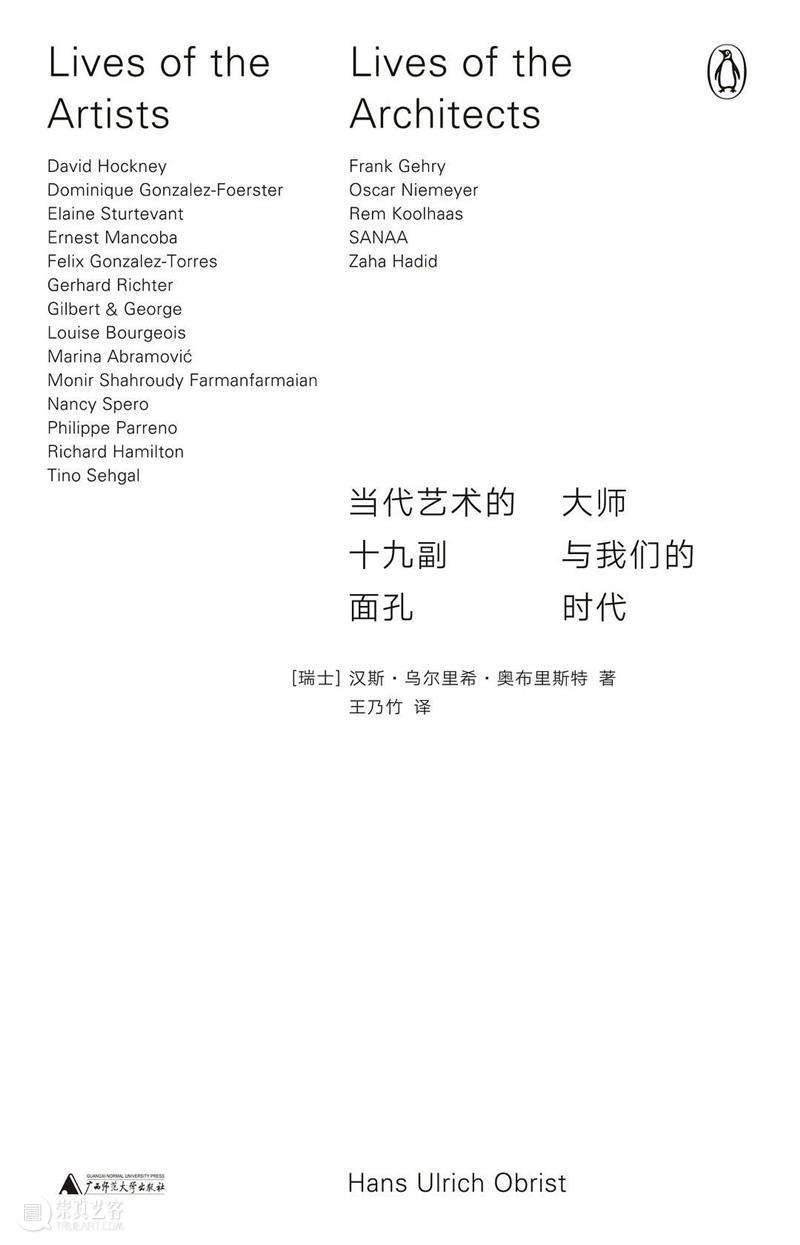

我毕业后才陆续读到蜜蜂文库出版的《策展简史》和《关于策展的一切》,这两本书的作者恰好正是小汉斯,之后还有一本在佳作书局看到的小汉斯的英文版艺术家访谈录,同样因为英文捉襟见肘也没敢读,几年后的这几天我有幸读到了《当代艺术的十九副面孔》这本书,这本书恰恰就是小汉斯的访谈录,结合之前的两本书,小汉斯的写作方式和谈话方式是混在一起的,对于小汉斯来讲对话即写作,即知识生产的方式,所以这三本书都是谈话的结果,《策展简史》包含十一篇关于策展话题的对话,《关于策展的一切》中小汉斯从访问者变身为受访者,一共包含十五篇别人对于小汉斯的采访,而面前这本《当代艺术的十九副面孔》则是小汉斯与十九位国际当代艺术家的对话,所以这三本书结合阅读就可以看到一个立体的小汉斯和他的工作。

广西师范大学出版的这本《当代艺术的十九副面孔》中的大部分访谈集中于新世纪后第一个十年之间,当我们在2020年回看这些访谈时竟然有一种回看历史的错觉,但十年显然构不成历史叙述,全球在过去的十年中发生了翻天覆地的变化,无论是技术进步还是政治经济环境都发生了巨变,基于此的世界性的艺术现象也必然产生各种变化,很难说清楚过去的十年意味着什么,可能时间再拉长一些才能看清楚当下,小汉斯的这几本书的意义在于和当下产生了一定的距离,当我们翻开这些书看到新世纪第一个十年中的艺术问题会看更明确的感受到今天的变化。

除此以上之外还要提到一本关于策展的书《策展的挑战:侯瀚如与小汉斯的通信》,这本书可以看作小汉斯谈话方式的延伸信件的结果,可见在小汉斯的工作中沟通与知识生产,以及艺术策划是相伴随而来的。

从老汉斯到小汉斯

中国当代艺术中有很多来自他者的眼光和行动,其中我们熟悉的人有,八十年代末就收藏中国当代艺术的的东京画廊老板田畑幸人,瑞士收藏家乌里·希克,尤伦斯当代艺术中心的创始人尤伦斯夫妇,2002年随着东京艺术工程作为第一个落户798的艺术画廊开始,中国当代艺术的全球化进入高峰期,在此期间参与进中国当代艺术推动性工作的他者也越来越多。中国当代艺术与国际的关系与中国的全球化是一致的。

在中国当代艺术的话语中有两个汉斯,一个是荷兰籍策展人戴汉志,被中国艺术界称为老汉斯,今天活跃于中国当代艺术界的年轻人想必对于这个 名字是陌生的,与后来人的风光不同,老汉斯在别人看来甚至有些寒酸。老汉斯于1986年来到中国,遇到了当时中国当代艺术中的85新潮美术运动,由此他对中国当代艺术产生兴趣,之后他为中国本土的当代艺术国际化做出了不容忽视的推动工作,他的工作主要包括三个层面:其一,他创立的新阿姆斯特丹艺术咨询公司(NAAC)为中国艺术家、国际艺术收藏家和策展人建立了沟通平台;其二,他所联合创立的中国艺术文件仓库(CAAW)则是国内最早的鼓励实验性艺术项目的空间之一;其三,他在1993年策划的“中国前卫艺术展”是中国当代艺术在欧洲的第一次展出。

老汉斯于2002年在北京离世,在中国期间他策划组织了约为60次活动,但长期以来老汉斯在当代艺术的观察者和研究者的论述中是缺失的,直到尤伦斯在其去世十二年后的展览唤起了艺术界对于老汉斯的记忆,尤伦斯展览“戴汉志:5000个名字”主题意为老汉斯一个未完成的项目,即一部收录了5000个——几乎所有中国当代艺术家的名字和介绍的集册(或辞典),由此可见老汉斯与中国当代艺术的关系之紧密,无论是时间上的长度和范围上的广度,老汉斯对于中国当代艺术的研究和推动是持续而广泛的,老汉斯的工作以个人行动和民间行为参与到中国当代艺术的发展进程中。在收藏家刘钢回忆戴汉志的文章中写道:“若没有观看《戴汉志:5000个名字》展览,我既不会想起他的摸样,也不会知晓这位穷酸的老外曾经不遗余力地将中国当代艺术介绍到西欧,更不可能知道他在身体不佳的情况下编辑了一套记载5000名中国艺术家的信息资料。”即便是今天我们能了解到关于老汉斯的论述少之又少,只能通过尤伦斯展览期间遗留下来的文献材料管窥这位中国当代艺术的老朋友。

与他的后来者,比如凯伦·史密斯,比利·安娜,田霏宇等不同,老汉斯是自发式的,而后来人大多在当代艺术从地下走入地上的过程中进入到了国内的艺术机构任职,正是在老汉斯去世的2002年798入驻了第一家国外画廊东京艺术工程,老汉斯想必无论如何不会想到2002年之后的中国当代艺术群体经历了什么样的资本和全球化的巅峰体验。

相比较于老汉斯从中国本土出发建立和中国当代艺术的关联不同,另外一个汉斯是汉斯·乌尔里希·奥布里斯特,被中国艺术界称为小汉斯,小汉斯对于中国当代艺术的介入恰恰正伴随着中国当代艺术的全球化步伐,这种艺术全球化不再是老汉斯时代西方对于中国当代艺术猎奇时期,老汉斯的时代中国当代艺术走上国际舞台恰好是一个多元文化的时代,中国当代艺术在其中扮演了多样性的角色,而小汉斯之后中国当代艺术的全球化是艺术市场的全球化和学术的全球化。

小汉斯和中国当代艺术的关联发生于巴黎,早在八十年代末九年代初,二十多岁的小汉斯搬到巴黎居住,与中国艺术家陈箴、黄永砯成为了朋友,同时严培明成为了小汉斯邻居,小汉斯后来在2017年接受《21财经》记者采访时说:“黄永砯是我的导师,他带给我很多启发,他是一位非常有哲思的艺术家,同时也是一位伟大的学者。这三位都是上世纪八十年代的先锋艺术家,与他们结识也是我中国当代艺术的启蒙。”巴黎之后小汉斯于1991年在日本认识了蔡国强,直到1995年小汉斯才第一次来到中国筹备策划“移动中的城市”,而这一项目的联合策展人侯瀚如也是法籍华人,而他们也相识于巴黎。小汉斯与中国艺术界最为国际化的艺术家和策展人认识,这奠定了他作为他者参与进来的角色一开始不尽然像老汉斯那样艰辛,老汉斯的工作相比较来讲反倒更具有田野调查属性,恰恰是老汉斯的工作某种程度上为后来小汉斯以及同时代的西方来华参与到中国当代艺术的策展人或研究者奠定了基础。

小汉斯最近直接参与中国的策展是2015年在龙美术馆策划了“15个房间”以及2016年在上海喜玛拉雅美术馆策划了“上海种子”。

如何描述小汉斯

如何描述小汉斯大多基于他与艺术的关系,被放在小汉斯身上的标签太多了:艺术界最有权势的人(ArtReview Power排名前列,两次获得第一),顶端策展人,疯狂策展人,不睡觉的策展人,永动机,等等等等。这些标签无一例外的体现出小汉斯自身所散发的能量,无论是他对于自己的控制,还是对于外界的把控都是充满力量的。小汉斯同时可以置身当代艺术的名利场和学术场合,在其永不停歇式的对话,策展以及生活方式中和今天高度全球化高度吻合,他似乎可以随时出现在各个地方,用他的方式适用任何一个国家的艺术系统。小汉斯似乎变成了一个无处不在的策展人,这种无处不在的同时又在到处漂流变化,从小汉斯的采访中可见其居住生活长期游荡于全球的两个以上的城市,这种游荡的状态和无处不在使得小汉斯成为了一个“全球人”。

小汉斯的“狂”与他的高密度的策展工作相关,也与他持续的“马拉松式”的访谈相关,因为工作的密度,小汉斯一直使用达芬奇睡眠法:每三四个小时睡十五分钟,与此90年代刚开始的时候他甚至一天喝了50杯咖啡,就像巴尔扎克一样。库哈斯在《不停止不停止不停止不停止》序言中所说,奥布里斯特的展览体现了“一种英雄式的努力,去保存过去五十年来知识的印记,去将看似脱节的东西赋予意义,并建起一道屏障以阻止隐藏在信息时代核心的系统性遗忘……” 而提诺·赛格尔在关于小汉斯的采访集《关于策展的一切》中这样写道,在无休止的活动中,他(小汉斯)愉快地处理艺术与生活的关系,经常营造出一些既奇怪做作,又高效且目标明确的生活情境。同时也是在同一本书中阿普丽尔·兰姆写道,继承哈罗德·塞曼、蓬杜·于尔丹和亚历山大·杜尔纳的衣钵,成为堂吉柯德式策展人的领头羊意味着什么。

为什么小汉斯可以成为今天我们描述中的全球人小汉斯呢?

首先,小汉斯树立了一个哈罗德·塞曼之后新的策展人典范,显然他是全球化的受益者,塞曼作为独立策展人活跃的20世纪六七十年代是二战之后的冷战时代,而小汉斯从九十年活跃开始则完全是一个全球化高潮的背景中,正是这种背景使得小汉斯永不停歇的飞行和对话,以及策展活动无处不在,交通和通讯的发展促进了全球化,全球化同时又包括技术的全球化,促使人的世界性流动,小汉斯的全球性话语的建立在20世纪九十年代之后伴随着全球化的进程开展的。

其次,小汉斯深受爱德华·格里桑特的思想影响,尤其他的群岛”(archipelago)概念和世界性(Mondialité)理念对于小汉斯影响至深,甚至在2017年4月份,小汉斯在比利时布鲁塞尔策划了群展群展“Mondialité”。爱德华·格里桑特认为世界性(Mondialité)预示着全球化带来的两种结果,一方面是全球开放和对话的形成,一方面又产生了文明独特性的消失的危机,所以应对全球化或者世界性,既要建立沟通机制,同时又要避免盲目拥抱全球化,小汉斯在数次采访中提到爱德华·格里桑特,在他看来在这两个结果中间必须找到第三条道路,即既要做到全球对话,同时避免均质化,他将其称之为全球化与本土化的折衷之道。此外还有爱德华·格里桑的“群岛”(archipelago)概念,小汉斯谈到:“(格里桑特说)现在的逻辑不是“大陆”逻辑(continental logic),21世纪更倾向于“群岛式”逻辑(archipelago)。这就意味着这不再是一个压抑的、关于大陆的的理念,而是群岛式的、破碎的,也是不断来临的。”对应到他的世界性(Mondialité)理念,“群岛”(archipelago)概念更像是一种对于全球化和本土化之间的描述,而今天的全球当代艺术也正体现出这样的特点,无论是卡塞尔文献展抑或威尼斯双年展,正是在一个大主题下面的各国艺术家群岛式的呈现,而不再是以往大型展览中心式的参展概念。以2019年第58届威尼斯双年展为例,整个双年展以“愿你生活在一个有趣的时代”为主题,而具体到国家馆呈现则是各具主题的呈现,比如中国馆的主题是“睿”,这一展览理念实际上在策展人吴洪亮的阐述中又与中国传统文化中的概念相关,威尼斯双年展在今天的呈现效果在小汉斯看来正集中体现了格里桑特“群岛式”概念,实际上在全球化和本土化之间寻求中间路线,此外小汉斯还这样理解爱德华·格里桑的群岛理论:“每个国家都有不同的中心城市,比如说中国,有北京、上海、深圳、广州。这些城市就像一座座岛屿一样,所以我们不能笼统地去看待问题,而要以群岛的理论去看。”

第三,小汉斯作为策展人的工作是从两方面展开的,一方面是策展人对于艺术物质性层面的工作,包括研究,策划,展览呈现等实际工作,而在展览策划过程中恰好伴随了对于艺术非物质性层面思想的研究,以及和艺术家的对话。小汉斯认为20世纪的展览史是一部实验史,对于实验来讲常规才是展览的敌人,这也就不难理解为什么再后来小汉斯在自己的策展工作中对于建筑领域尤为关注,建筑师不仅仅提供了展览新的呈现方式,更进一步成为了展览的艺术家,这种互动从“运动中的城市”展览的巡展中可以看出这种变化,小汉斯甚至直言不讳的说自己对于艺术产生厌倦时建筑把他拉回来了。除了展览之外小汉斯以持续对话为人熟知,对话正是小汉斯所谓的“我们必须用超越实物的方式进行试验”,另外对话也构成了小汉斯“对抗遗忘”与“克服汇聚知识恐惧”的办法,正如道格拉斯·戈登所说:“艺术是对话的借口,是混乱的协作,”从小汉斯的实践尤其体现出来,小汉斯的对话范围及其宽阔,所涉及的领域跨越了艺术、建筑、文学和音乐等领域,所触及的艺术家遍及世界各地和各个年龄阶层,这种宽度使得小汉斯变成了一个极具跨学科意识的策展人,而实际上小汉斯的专业背景恰恰是社会学、经济学和政治学,而不是艺术史相关专业背景。在他看来跨学科的必要性是因为他与不同艺术家共事的需求,因此学习与艺术相关的其他领域的知识尤为重要。

小汉斯的对话机制深受深受皮埃尔·卡巴纳关于杜尚的书《杜尚访谈录》与大卫·西尔韦斯特对培根的采访影响,此外受到斯塔茨·特克尔(Studs Terkel)的巨大影响,特克尔是一位美国口述史家,他早年是电台DJ,曾经采访过许多爵士乐人,后来他就工作问题对于美国人的采访成为关于“大萧条”时期的一本杰作,小汉斯说:“他的访谈录音大约有9000到10000小时——比我做过的多太多!”小汉斯的工作方法更像是社会学田野调查方法和艺术写作结合的产物,在小汉斯准备的问题中经常出现两个,其一,被访者受哪些艺术家的影响,其二,谁是被访者认为较杰出的当代艺术家,这两个问题既提供了采访课题,也提供了他后续的采访名单。小汉斯截止至今永不停歇的对话数量庞杂,其目的到底是什么呢,用他自己的表述来讲意在成为“一个有反馈环路的复杂动态系统”。同时小汉斯在答尼尔曼的采访中提出:“我一直想为21世纪举办沙龙,那是我的宏伟目标。”这是一个抽象却又宏大的目标,小汉斯对于21世纪的构想通过他对于美术馆系统和举办沙龙的想象可见一斑。

从以上所述我们可以看到不同的小汉斯的标签和面貌,同时与之对应的小汉斯之所以成为小汉斯的缘由,在今天我们重新回看小汉斯的意义,无论是其所代表的国际性或者全球化,还是其策展与对话包含的实验性和知识生产,对照当下新的状况具有了新的意义。在英国脱欧和中美贸易摩擦的表征下是全球化退潮的迹象,同时2020年新冠疫情的蔓延使得全球化面临休克的状态,这种情况的出现使得全世界进入到短暂的停摆状态,虽然小汉斯认为拥有缓慢的经历非常重要,他认为策展也是体验慢节奏生活而不是快节奏生活,但事实上小汉斯自身的工作量和全球飞行却又不是他所谓的缓慢经历,而今天的特殊背景中缓慢经历变成了现实,在小汉斯组织的“马拉松访谈”中梅茨格提出宣言:要求艺术节停止那么多的旅行,尤其是停止飞行。恰恰是在小汉斯看来最为极端的话语在2020年的今天成为了现实。此外小汉斯在以往认为互联网对于艺术的作用是极其小的,其中他举了白南准的例子验证其“拖延即革命”的观点,而事实上今天互联网深刻的影响了今天的艺术形态,无论是作为媒介还是思维方式,科技对于今天所有的生态产生了影响,这一点在2020年的全球危机中更为显现出来。

小汉斯的意义

克里斯蒂安·波尔坦斯基曾经对小汉斯这样讲:“采访的威胁在于我们总是说相同的话。”当我翻开《当代艺术的十九副面孔》这本书时看到的内容则不是这样,小汉斯所选择对话嘉宾所谈论的内容涵盖的领域不尽然相同,显然小汉斯也在避免“说相同的话”,这对于对话人还是作为采访者小汉斯都是巨大的难题,显然小汉斯在每次采访之前都做充分的准备才可以避免这样的问题,全球化带来的均质化同样可以出现在各个领域,艺术领域也未能免俗。

小汉斯实验性的展览实践与其长期的采访构成了他对于当代艺术的两大贡献,展览上打破常规,拓展展览的可能,小汉斯早已提出展览的五种形态,从博物馆到艺术中心,再到替代性空间,甚至于虚拟展览,小汉斯一直是策展实验者,另外一个层面他的对话提供了他所生活时代中艺术的原始材料和文献,显然他继承了皮埃尔·卡巴纳和大卫·西尔韦斯特的对话精神以及哈罗德·塞曼文献仓库的衣钵。

时至今日小汉斯的策展工作和对话工作依然在继续,这大大超越了这些文本被出版的速度,尤其在中国这些出版还远远未被引进出版,在国内所能见到的小汉斯的采访仅仅四本,其中对于艺术家和建筑师等领域采访不过仅《当代艺术的十九副面孔》这一本,其余如开篇所述包含的不过是作为被采访的小汉斯,以及谈论策展的小汉斯,以及小汉斯和侯瀚如的通信。小汉斯的采访在未来必然是巨大的原始文献遗产,这些一手的对话材料对于复原整个20世纪末到21世纪初的全球文化生态具有极其重要的意义。

与哈罗德·塞曼不同,小汉斯所处的全球化走向高潮和回潮的大时代背景中赋予了这种全球对话完全不同于前者的意义,伴随着这一进程是其中的本土化和国际化的更迭,从九十年代的多元文化绽放到全球化高潮的共同经验,这一寻求文化共识的全球化在意识形态层面最终面对失败,此刻回归到地缘政治和本土文化的保守主义,文化全球化注定走向了失败,而文明的冲突变成了常态,这些恰恰都是小汉斯的实践和对话所涉及记录的,随着这些文献的被编辑出版,当我们走向下一轮的全球化和国际性高潮时,翻开看小汉斯的对话会有借鉴意义。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享