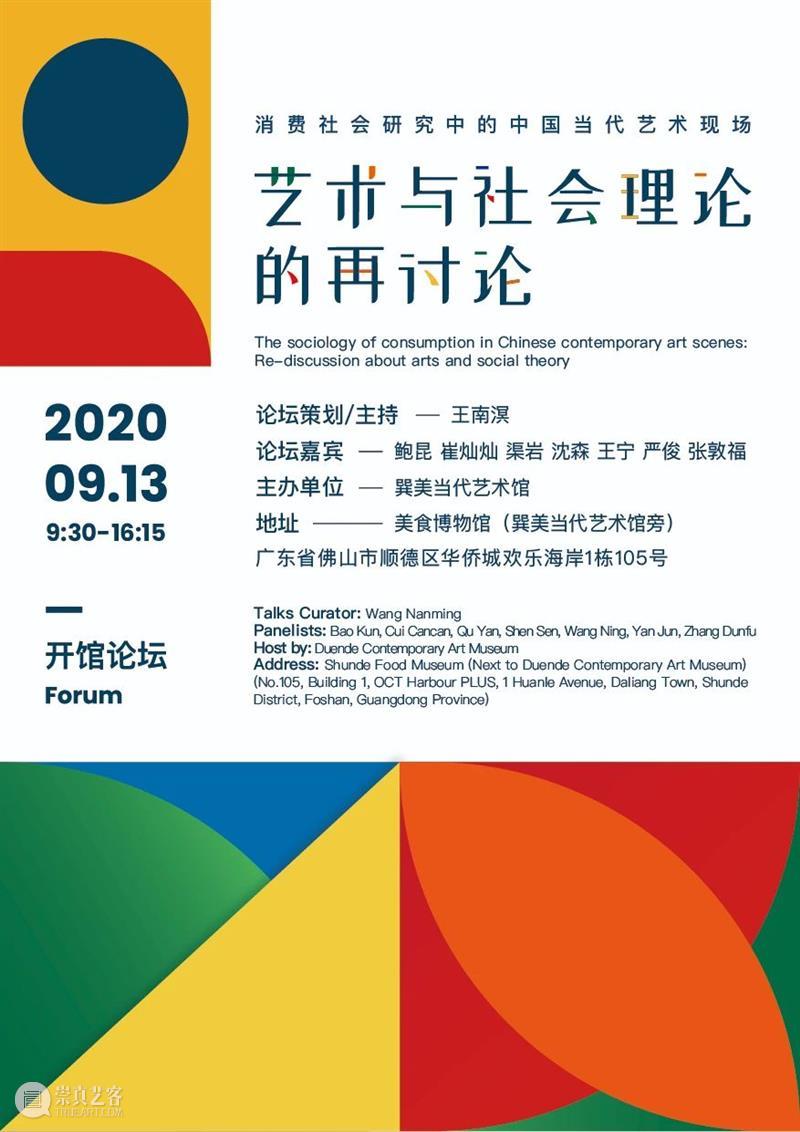

9月13日,巽美当代艺术馆开馆展以“愿你生活甜如蜜”的主题组织展览,而巽美当代艺术馆开馆论坛着重举办“消费社会研究中的中国当代艺术现场:艺术与社会理论的再讨论”,针对最敏感的当代艺术与消费社会的关系,从理论的视角来重新梳理后现代以后“消费社会”的文化语境带来的新话题,并且讨论在这样一个语境当中的中国当代艺术理论和它发展的可能性,同时消费社会学这样的新学科在艺术领域中更为直接的进入,更能使美术馆同样成为讨论社会问题的场所而体现其新美术馆学的价值。

论坛回顾

王宁

中山大学社会学与人类学学院教授,博士生导师,中国社会学学会副会长

主题:后物质主义时代的体验经济、艺术消费与心理产权

概述:后小康时代的来临,意味着我们从生存性消费进入了发展性消费和享乐性消费的阶段。在后小康时代,尤其是随着在物质丰裕时代诞生的新一代的长大,物质占有的重要性有所下降。与之相对,精神生活和体验消费所具有的重要性大大提升。人们的文化和艺术消费未必采取私人占有方式。相反,准用性消费(assess-based consumption)日益普遍,如到电影院看电影、听音乐会、看艺术展览等。这种非占有性的、以准用为条件的艺术消费,蕴含了一种新的产权形式,即心理产权(Pierce, Kostava, and Dirks 2001; Fritze, et. al. 2020) 。它是物质产权的替代。以心理产权为特征的体验消费具有与物质消费不同的特点。

鲍昆

文化学者,摄影评论家

主题:消费社会批判在中国当代艺术中的历史角色与作用

概述:消费社会的形态与逻辑/颓废和积极/形态的资源和后果

消费主义作为资本主义生产的新策略——一个政治经济学新问题,有物质使用价值到精神文化消费。消费欲望的物质与道德沦丧,“我买故我在”资本的控制,在生产和消费的对偶关系中,消费由被动变成主动,成为关系的主体。消费社会问题是当代艺术中最早的话题,这要从安迪·沃霍尔、杰夫·昆斯、安德烈·古尔斯基等人说起,而回到中国,中国的当代艺术是从对消费主义的关注这个角度介入的,但这种接入是来自于一种舶来的模仿山寨,然后一步步的按照它的逻辑发展。当“传统方式艺术”沦为奢侈品,已不具备媒体性的话语能力。影像、新媒体正在改写社会的交互方式,“机械复制艺术”是今天艺术的基本话语。

沈森

中央美术学院艺术学理论博士,广州美术学院艺术与人文学院教师

主题:从“批判实践”到“实践批判”——消费景观下的中国当代艺术与机构反思

概述:当经济自由主义成为指导全球经济的普遍原则,消费文化作为一种普世的社会现象,相关研究和讨论一直都在学术界引出新的话题。其中,将批判本身当作一种文化实践的思辨行为与以实践为基础的社会参与理论构成了两种参照,形成了重于批判与重于实践的两种模型。如今,针对消费文化的社会行动主义,艺术机构与艺术家通过承担公共责任,以群体、社区的形式以及社会之名进行工作,博物馆、美术馆打造公共空间成为公共讨论、民主实践、交流和协作的平台,这些新的实践方向将自下而上地为机构转型与艺术创作提供更直接的助力,并成为讨论艺术与社会关系的新起点。

王南溟

独立策划人,艺术批评家

主题:在美术馆中讨论消费文化——2000年我在广东美术馆策划的“艺术中的个人与社会:中国十一位青年艺术家作品展”的回顾

概述:距今已有15年的“艺术中的个人与社会”的展览,不但是当时广东美术馆第一次引进独立策展人策划的展览,也是广东美术馆所设立的青年艺术家推动计划,这在当时的国有美术馆是极具开创性的。策划的主题是紧扣着当时的青年艺术家如何将自己创作视点从以往的宏大精神文化的叙述转到自己的生活现场,这个现场已经是开放的经济社会而带来的人们的生活观念的变化,所以1990年代的社会发展和消费态度所形成的特定的艺术反应,以避免远离生致批判以往创作中所用的简单的中国文化符号和简单抽象哲学概念。正像当时《“类像”社会的个人复制》中概括的一样,当艺术中的个人与社会成为今天的一个主题展览时,我们可以从这些艺术家的作品图像中感受到这种时尚变化对艺术家的影响。

崔灿灿

独立策划人,写作者

主题:愿你生活甜如蜜

概述:从策展的角度,通过艺术家的作品呈现消费社会的变化过程,用多种角度呈现消费社会在中国的种种处境。从上世纪80年代开始,人们还不知道何为消费的前夜,只是期盼丰盈的物质和精神生活,希望生活比蜜甜;再到90年代,迎来消费主义带来的巨大变迁,一场洪流让每个人都迫不及待的卷入消费社会,希望变成了欲望,应接不暇衍生了荒诞和怀疑;千禧年左右,人们才回过神来,开始批判、清理消费主义的种种弊病,但它早已深入骨髓,无所不在;持续多年后,消费社会变得异常复杂,千丝万缕。人们在“蜜罐”中成长和生活,批判和顺应不再泾渭分明,价值不再有终极答案,它和无法概括的社会一样暧昧、含混不清,成为新一代人身体和意识的一部分,并形成了全新的当代艺术的语言和文化,互联网、影像思维、信息属性、潮流美学在当代艺术中无不常见。

张敦福

上海大学社会学教授,博士生导师,北京大学社会学博士,中国社会学会消费社会学专业委员会副理事长

主题:消费社会大背景下的艺术与社会:文化消费的视角

概述:从生产为中心的社会到消费者社会转变的过程中,作为文化消费的艺术在社会生活中的作用日益凸显。文化消费,尤其是文化资本——艺术是其中的重要组成部分——的消费实践,被认为是社会各阶级之间与同一阶级的成员之间的彼此争斗的主要场域,也具有高雅与通俗、精英与大众区隔或杂糅的意味。

消费社会中的艺术与社会,无论是消费社会学的视角还是艺术社会学的路径,均涉及众多的重要议题。这里主要讨论本真性、民族主义与消费主义,艺术的商品化以及价值和意义的“祛魅”,颜值、身体塑造与适合消费,日常生活审美化过程中的危险与愉悦。无论是民间还是官方,国内博物馆、艺术馆、美术馆的兴起使我们走在希望的田野上。但,未来可以期许吗?

严俊

上海大学社会学院副教授,北京大学社会学博士

主题:抽象艺术、中国中产与符号意义:对一份经验研究的再思考

概述:当代艺术消费的符号意义与阶层身份认同之间的关系是艺术社会学关注的核心议题之一,由此可以透视社会结构变化与群体心理的内在逻辑。针对一份发表在重要社会学期刊的新近经验研究的深入解读,发言人尝试指出在不同社会文化条件下审慎解读研究发现与结论的必要性——在运用西方艺术传统语境下发展出的文化理论解释中国中产阶级抽象艺术消费行为时,应注意区分理论的抽象假定与应用分析层面的差异,从而在多样化的社会现象中找到完善理论的合适切入点,借以丰富知识界对艺术符号意义与阶层认同这一经典命题的认识。

论坛现场,巽美当代艺术馆馆长吴美曼(右二)与众专家合影

论坛现场

论坛现场

观众提问环节

直播回放

(扫描下方二维码)

论坛上半场

(演讲嘉宾:王宁、鲍昆、沈森、王南溟)

论坛下半场

(演讲嘉宾:崔灿灿、张敦福、严俊、渠岩)

巽美当代艺术馆

广东省佛山市顺德区

华侨城欢乐海岸1栋105号

开放时间:周二至周日 11:00-20:00

(逢周一闭馆)

Duende Contemporary Art Museum

No. 105, Block 1, OCT Harbour PLUS, 1 Huanle Avenue, Daliang Town, Shunde District, Foshan, Guangdong Province, China

*文章素材,未经允许不得转载*

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享