《离线/offline:应变危机的艺术家》系列第058篇

旷之

我实在不知道怎么说旷之,旷之有时候说话就这样,近乎刻薄,但本质上他又是一个持续思考的人,他的《空白》做到了第三期,我觉得要做到第十期的时候,一直做下去才是旷之工作意义体现出来的时候,在我看来写作没那么悲观,比如我,我觉得就当一爱好,自己的兴趣,自己的事业就不会那么悲观了,这就是所谓的“我喜欢,我活该”。

——段少锋

段:段少锋

徐:徐旷之

段:2020年迄今为止印象最深刻,最为触动的事情是什么?

徐:第一个问题就把我难住了,事儿太多了,已经无感了。其实吧,一直都挺麻木的,在这个国家好像发生啥都挺正常,因为常态就是不正常。

段:2020被打断的工作节奏如何调整,迄今为止工作上的推进怎么样?

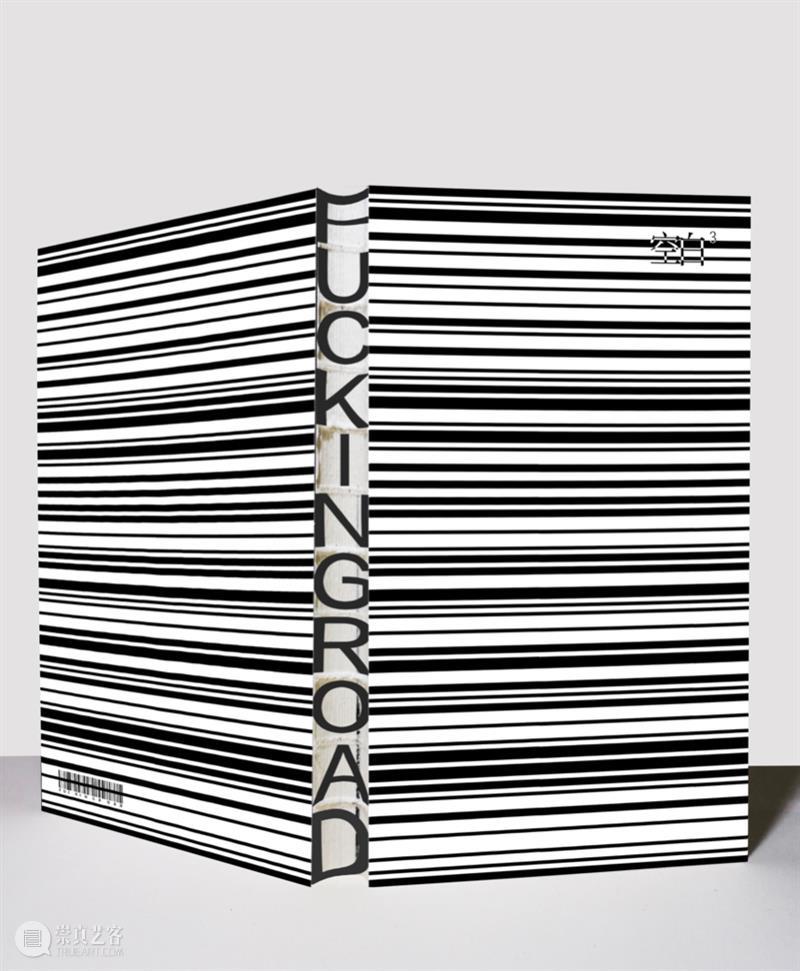

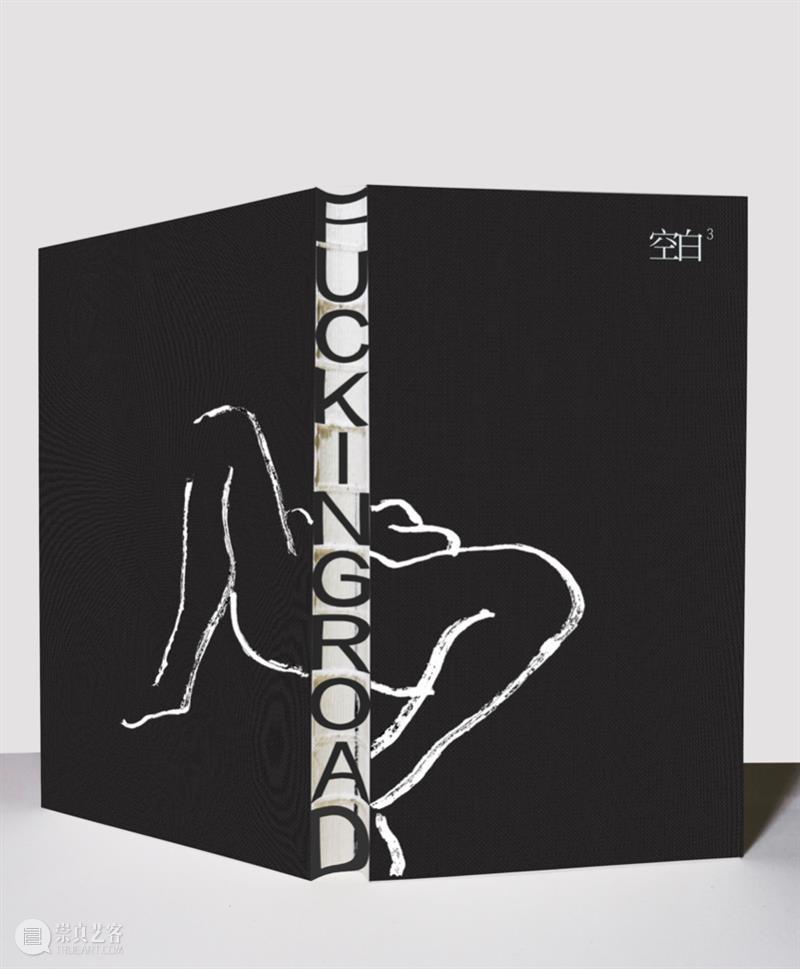

徐:说实话,最初疫情对我没有太大影响,因为工作基本是对着电脑,合同年前就签好了,和甲方线上沟通就可以。另外,“空白艺论”的公号也基本上按照节奏慢慢弄,《空白³》的编辑和排版也是在年前就做的差不多了。

《空白³》封面一

《空白³》封面二

开始比较明显感受到影响是在5月底。一方面,甲方没钱了,新项目的预算直接削减了60%,这可真要命;另一方面,自己的状态也出现了一些问题,整天宅在家除了做饭刷碗,就是对着电脑,人的精神状态会变得很颓废,厌倦各种事情。结果,一篇论文拖了半年,到现在还没写完。尤其是前一阵子,啥都不想干,连着刷了几天剧。但是,你必须让自己尽快从这种状态里走出来,得给自己找事做,然后就想起来你这个访谈我还没写。

段:如何看待今天所出现的危机,这个危机包括宏观的国家层面的危机,也有个人危机,你如何面对和处理危机?

徐:我觉得危机几年前就已经开始了,制度本身就存有结构性缺陷,不可避免。大概2017年那会儿和其他领域的朋友聊天,普遍都不太乐观。但是,当时谁也没想到倒车会开的这么快。这次疫情只是一个导火索,一下子把世界各国沉积已久的问题都暴露出来了。当灰犀牛和黑天鹅都来的时候,人们就会有强烈的“危机”感。但是,我觉得“危机”这个概念带有一种情绪上的误导,事实上,任何秩序都不可能长久,与其用一种悲观的语调说我们正在面临“危机”,不如说我们置身于一次前所未有的大转型期。但转向何方,谁也不清楚,这种未知对有些人来说,是一种焦虑。于是,你看到,有人在开倒车,也有人在寻求变革。

所以,心态很重要。至于个人危机,我好像暂时没有,问题常有,各种各样,只要活着就离不开问题,也会焦虑,一旦意识到这个问题,就想办法平复一下心情呗,还能咋地?

段:在今天特殊的背景中,有没有对于艺术的思考产生新的变化?

徐:没有,疫情更加坚定了我的看法,艺术对这个社会真的没啥卵用,在生死面前,每个人都是赤条条的,生存才是最基本的问题。当然,对于具体的人,艺术到底意味着什么,那又是另一码事了。

段:在你看来中国今天的当代艺术缺乏什么?急需要改变的现状又是什么?

徐:看从什么角度谈吧,是生态、体制方面,还是艺术本身?而且你参照的对象是什么?是欧美的艺术系统吗?反正当代大多数青年艺术从业者活得不好是真的,但你该怪谁呢?如果你尽力了,还是混不出来,那也没有办法,现实就是这样。所以,要我说,最该改变的是自己,而不是现状。

段:你对于艺术的未来判断是什么?

徐:艺术的未来?没有未来,我不做预判。我只会对我感兴趣的艺术家抱有期待,当然,还是希望市场好一点,但这个根本上还是由大环境决定的。

旷之,一个被迫以文字为生的写作者。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享