汉代在中国文化史上,是一个辉煌灿烂的时代。她在军事上的强大、经济上的全面发展,使得农业、手工业、以及相应的上层建筑,如哲学、文学、史学、科技、艺术等,都无不超越前代。由于政治、经济、文化诸因素的影响、手工业制品也得到兴盛发展。这些都给印章艺术的发展,创造了条件,起到了直接或间接的促进作用。加之当时有用印之嗜,厚葬之风,生前官民皆人手一印,死后随之殉葬。因此,汉代印章特别发展与成熟,不论在形制工艺,印钮等方面都极为完备精美,一直为后代篆刻家作为学习的典范,为广大艺术爱好者所赞赏。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,与读者分享汉印临摹、创作等相关知识。

汉印的临摹经过一定时间之后,即对于汉印的基本特点与规律的认识初步掌握之后,穿插进行汉印形式的习作与创作。

习作与创作有区别,但又有一定的联系。习作是创作的准备阶段,习作是要根据一定的规范要求进行的,创作则是在习作规律基础上较自由的发挥,汉印形式的习作,即是根据汉印的基本特点与规律的要求来进行的,而创作则是在较熟练地掌握此规律的基础上,发挥某一方面特点或加入作者某些主观审美思想而完成的。过去曾见有的书刊上、将模仿汉印的仿作或习作称之为创作,严格说来这种称法是不太确切的。

下面仅就汉印形式的习作、创作和提高方面的基本概念、方法、步骤和要求等略述如下:

习作,顾名思义就是练习之作,即通过所临摹的汉印,进行摹仿性的练习,如同幼儿学步,从依持他物蹒跚移步,到逐渐单独行走。大量汉印形式的习作,可使学习者对汉印的结体、笔法、刀法等基本形式特点逐步掌握。即由初步的片面的不完整的感性认识,逐步提高到对基本特点与构成规律的理性认识。

汉印形式的习作,按其步骤来分,可略分为集字作、仿作、仿意几个阶段,因篇幅有限,今日仅论述仿意。

仿意

仿意性习作,即仿某一方汉印之意味。

仿作是仿其形,达到形似即可;仿意是求其大意或其精神相似,不斤斤计较字的外形,不求与印字一模一样。应有取有舍。初学者集字仿作容易奏效,仿意稍难。一般先从集字仿作入手,逐步增多仿意成分,使之形意结合。

仿意,在“意”与“仿”的方面和程度上都有较大的差别,现仅就其在仿的方面列举如下说明。

1.仿字形之意

即根据汉印中某一字之形体结构或笔法风格模仿之。在前“仿作”一节中所举之例,也是属于仿形之列。不同处是仿作中字较多,而此字较少,甚至只有一字半字,也可仿效之。

2.仿刀笔之意

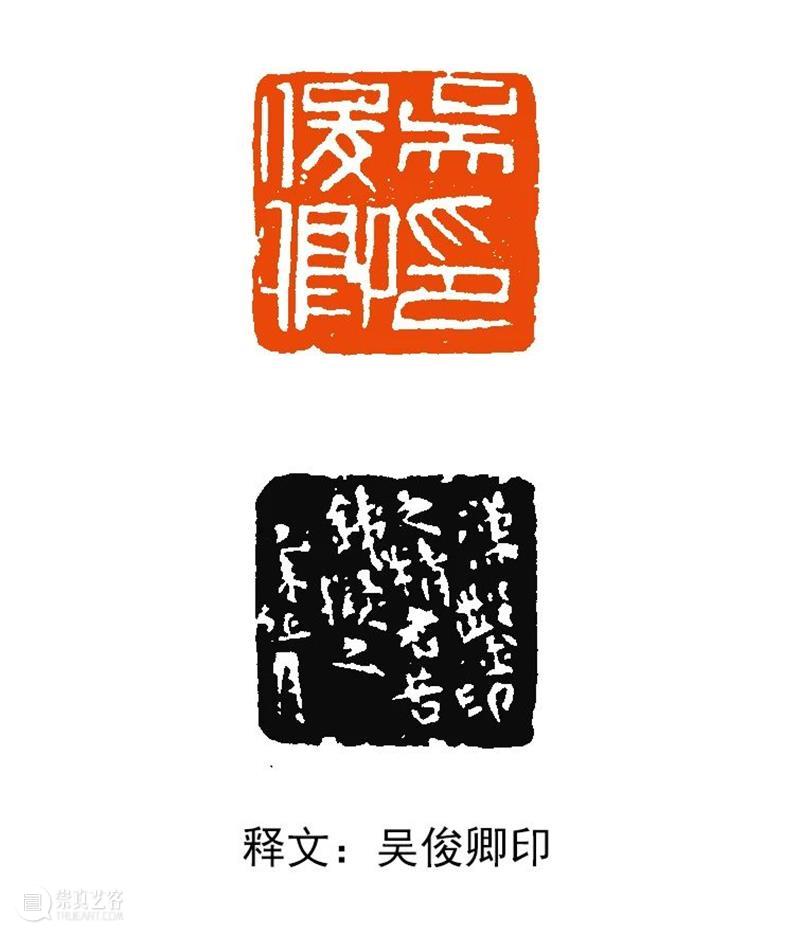

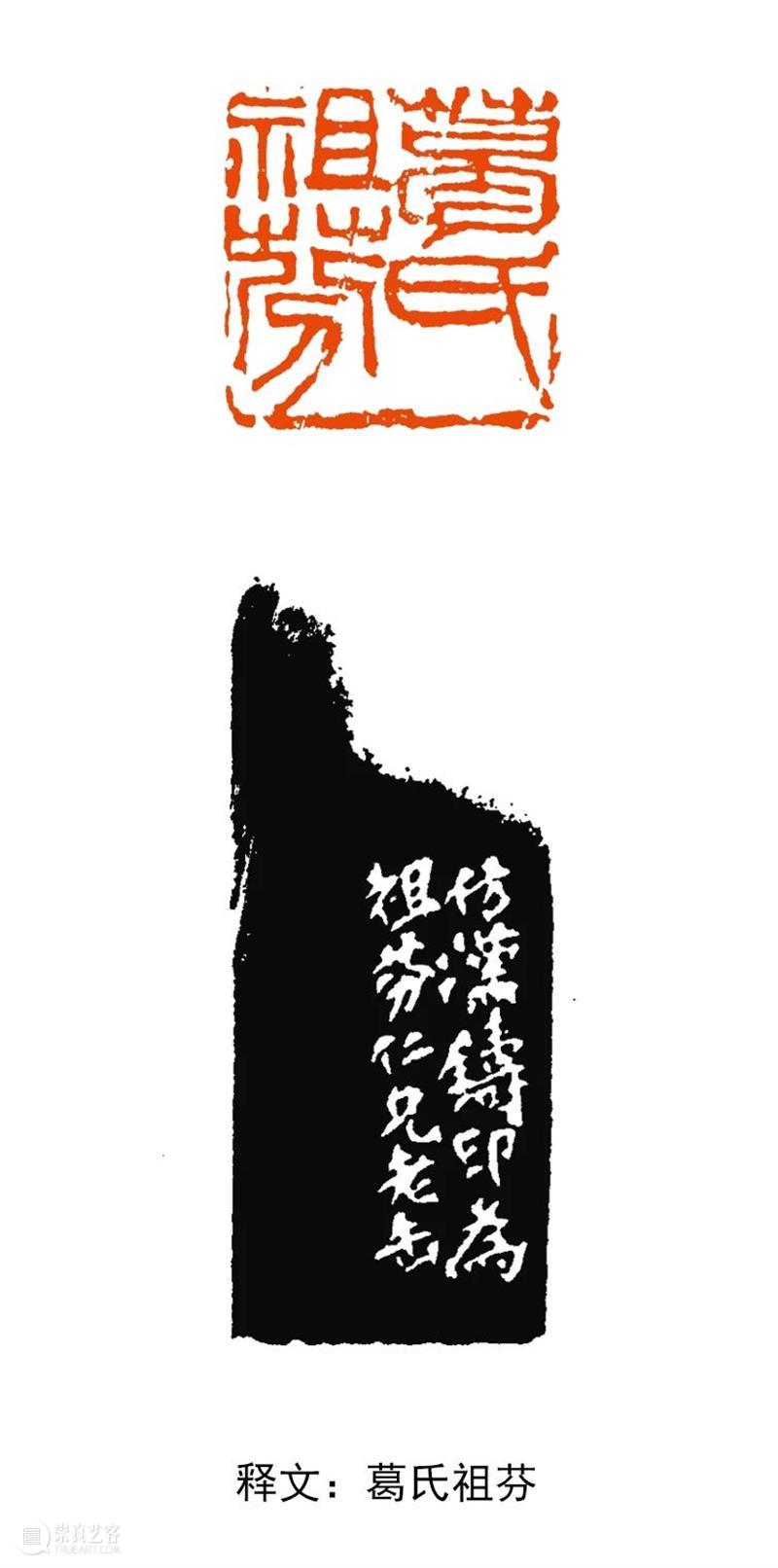

汉印制作方法,有铸、有凿、有琢等,后人模仿某一制作方法而为之。这种仿刀笔之意,仅是从笔画的用刀特点而发扬之,不计较与原印是否百分之百的相同,若仅计较于某处形似,反而会伤其意。在明清印人中,以仿意为印的很多,如赵之谦的“锡曾审定”,是“假汉凿印成此”;“江湜”一印,是“抚汉铸印”;吴昌硕的“吴俊卿印”白文印,是仿汉凿印,另一方“葛氏祖芬"朱文印,是“仿汉铸印”。从以上看,赵吴二人都各有一方仿汉铸、仿汉凿印,但比较一下,则大有区别,于此可见仿“意”之用心,各有千秋矣。

以上所举明清印人仿汉之作,若与原汉凿印、封泥对照审视,都有一定距离,但精神大意犹在,此乃“仿意”之主要目的。

3.仿外形之意

除仿字之形、刀笔之意而外,尚有仿印之界、格、边、残等等之意者。这在增加印章之变化与艺术性方面,有一些启发与帮助的。其类别很多,例如:

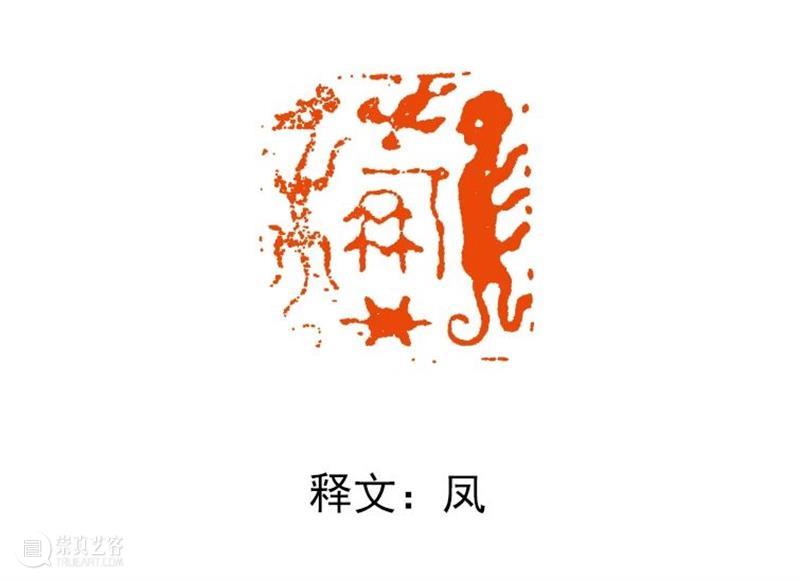

(1)仿汉图象边的

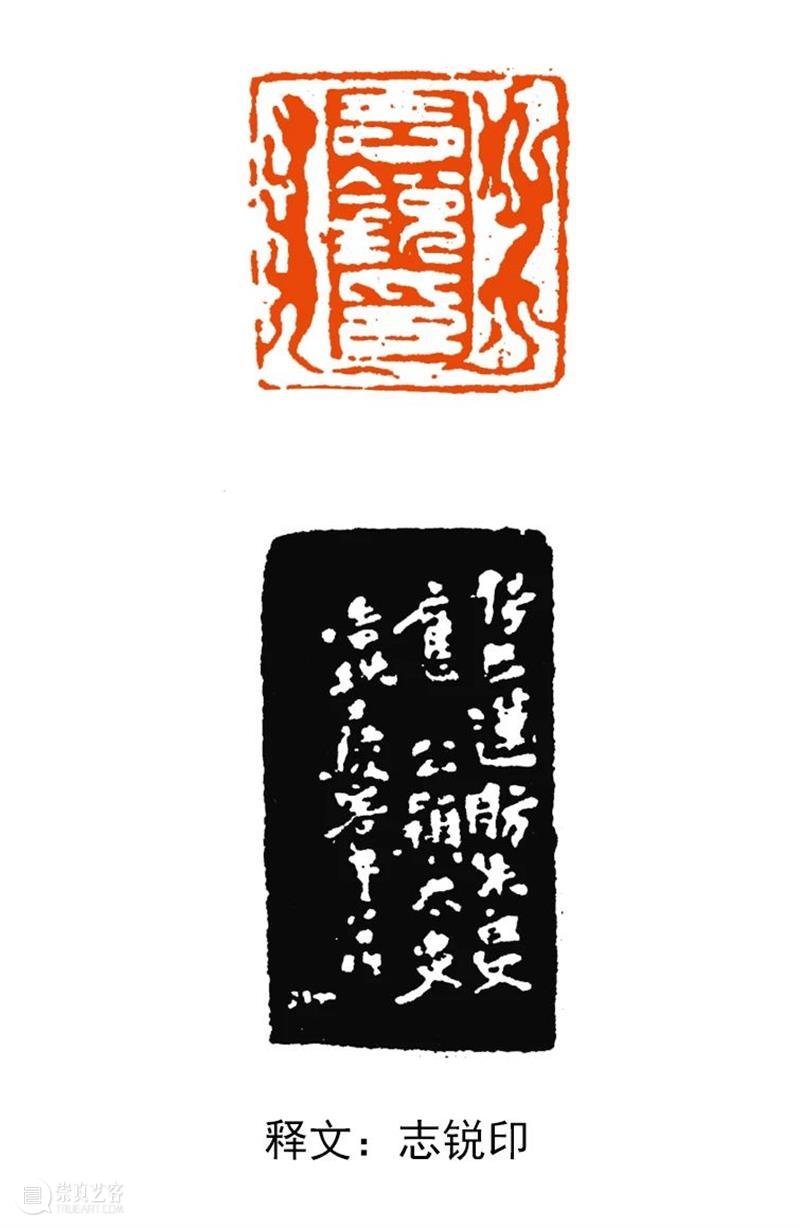

如沈凤仿四灵边,改换为“凤”字;黄牧甫仿龙虎边,中改换为“志锐印”。

(2)仿汉瓦当纹样式的

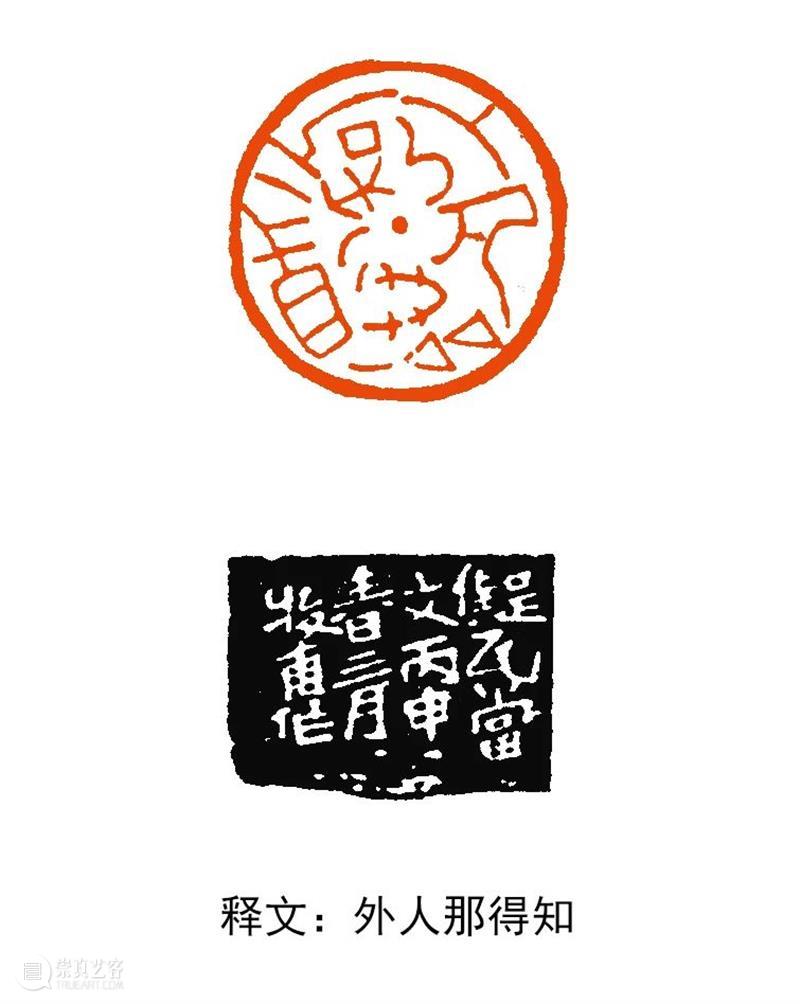

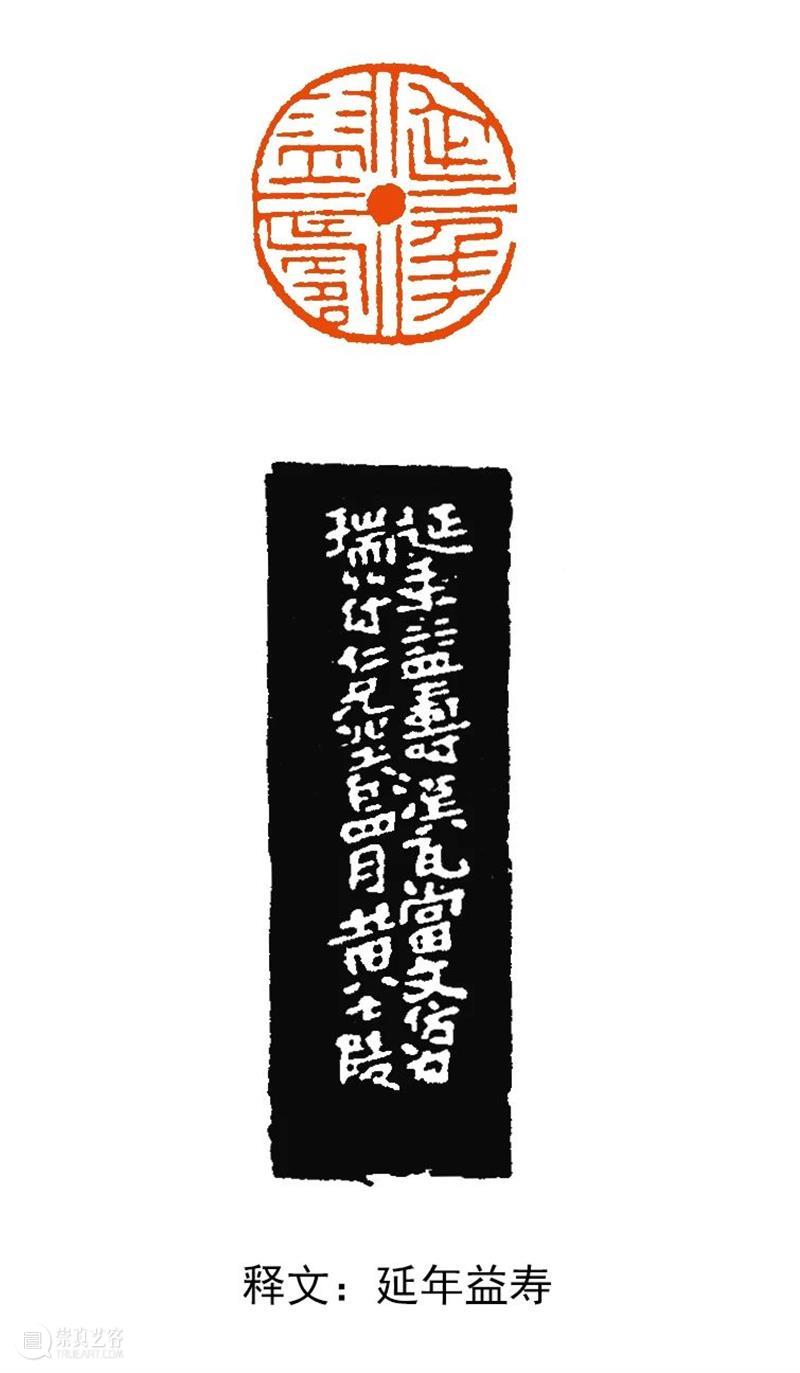

如黄牧甫拟瓦当文的“外人那得知”;黄牧甫另一仿瓦当四字有两行竖式的“延年益寿”印。他两方仿瓦当文式、字势各不相等,同时都具有黄牧甫自己的面貌。

(3)仿汉封泥边字的

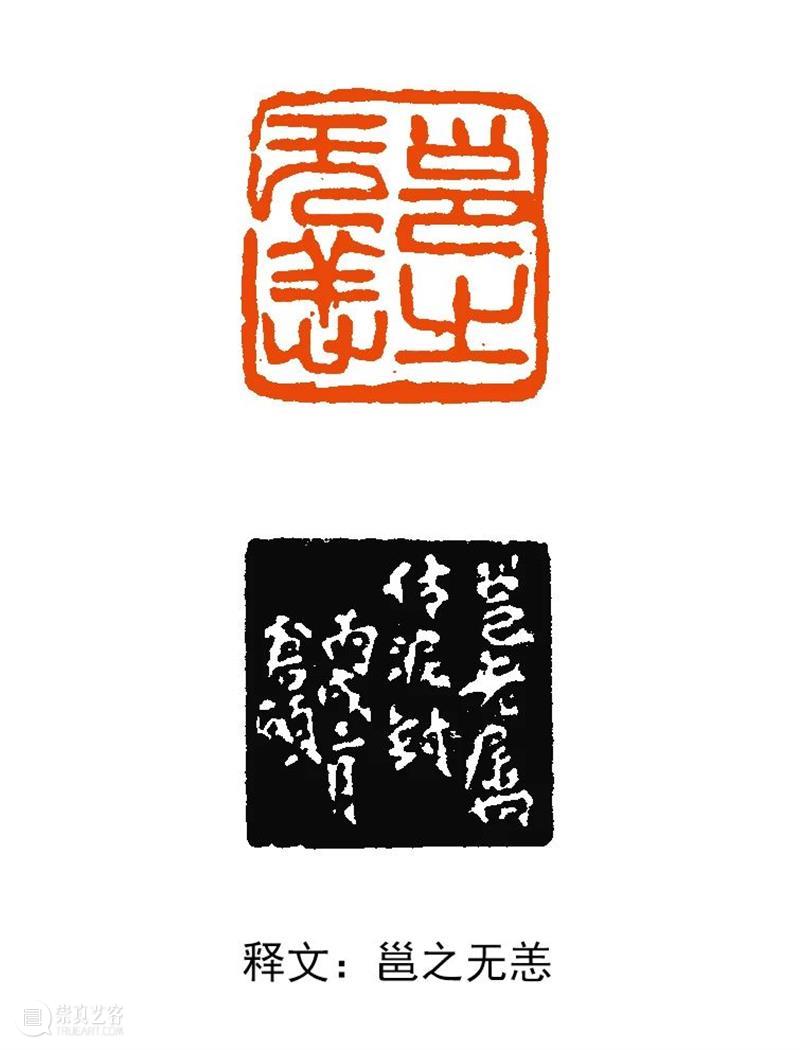

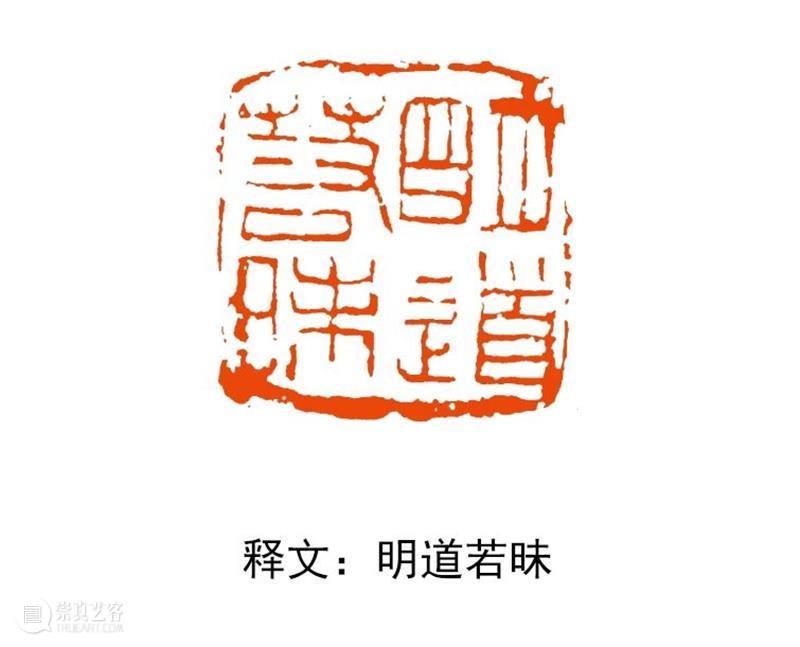

如吴昌硕有“邕之无恙”,“明道若昧”、“高密”三方,各有一局部似封泥味道,但都不全样,从此可得到启示,所谓仿某家、某式样,不一定百分之百地全盘照抄,而是应有所取舍。取其某一特点之意或加以夸张,增强其意即可。

(4)仿秦汉界格印的

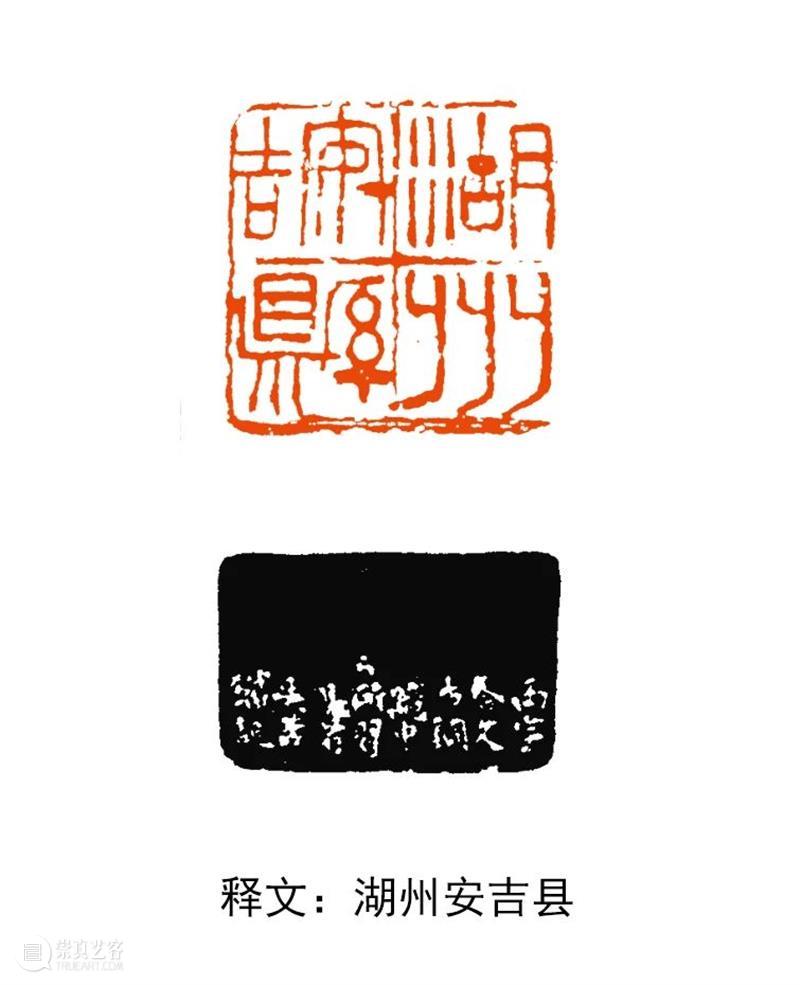

吴昌硕有仿秦印或汉初“田”字格,或“日”字格,或“川”字格,或“井”字格等。但当时多为白文,而吴多用以为朱文。这就是有取有舍,也有所增益。如“就里沈五”、“湖州安吉县”、“一月安东盆”等印章均有“十”字或“田”字格。

(5)仿汉朱文样式的

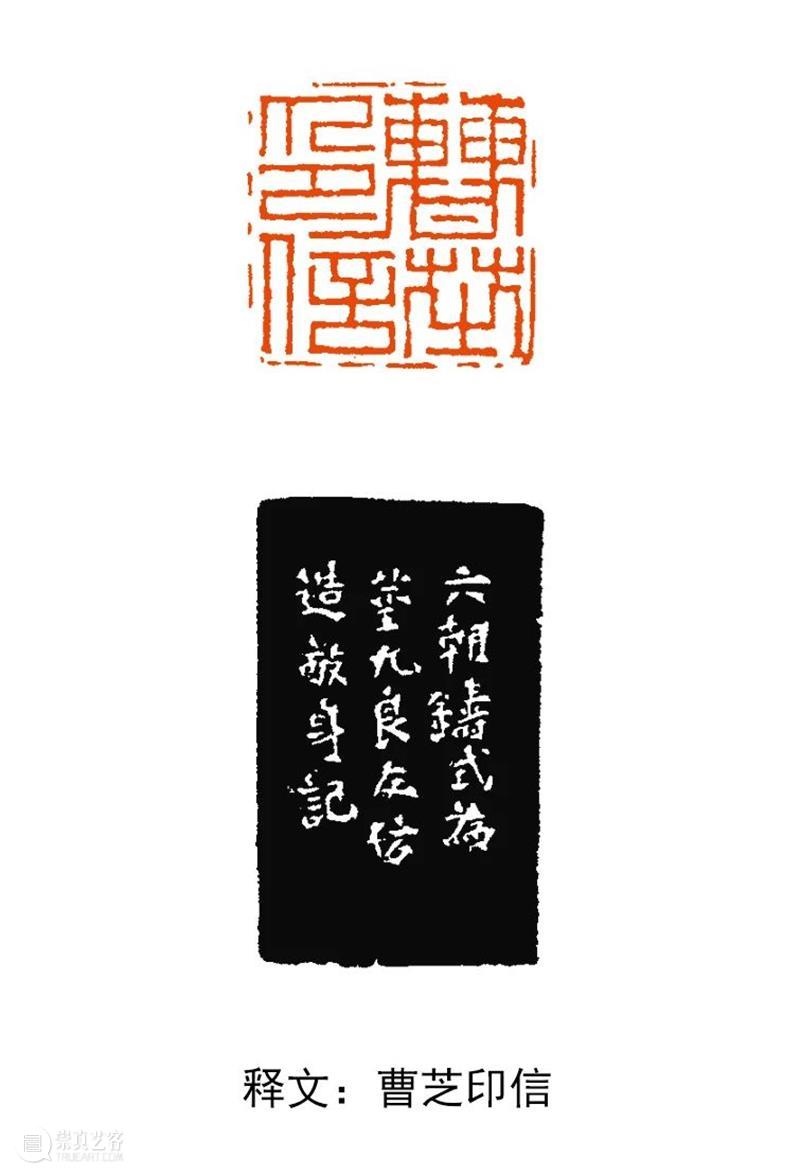

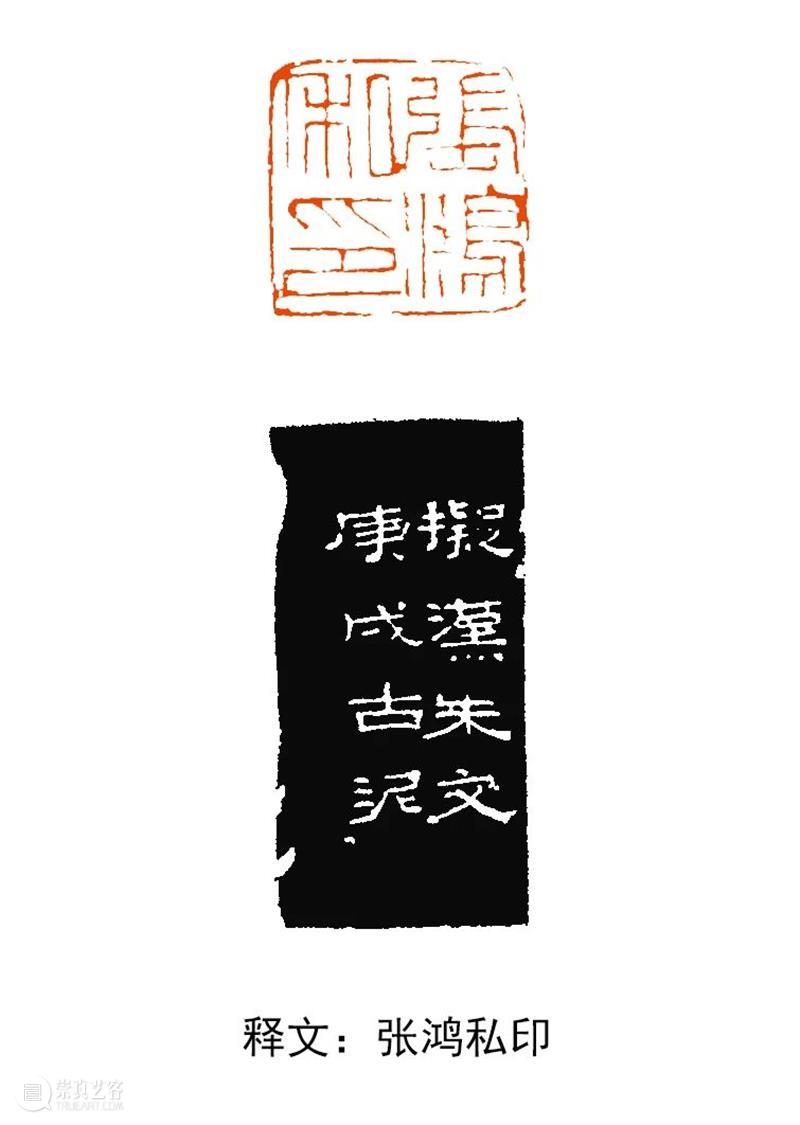

丁敬身有“曹芝印信”,款为仿“六朝铸式”,赵古泥的“张鸿私印”款为“拟汉朱文”。其实,两人各有不同之处,也全不尽同。丁敬用线屈曲,有的字线相接,与汉朱文不一样,古泥的印边确有封泥之味。

(6)仿汉朱白文形式的

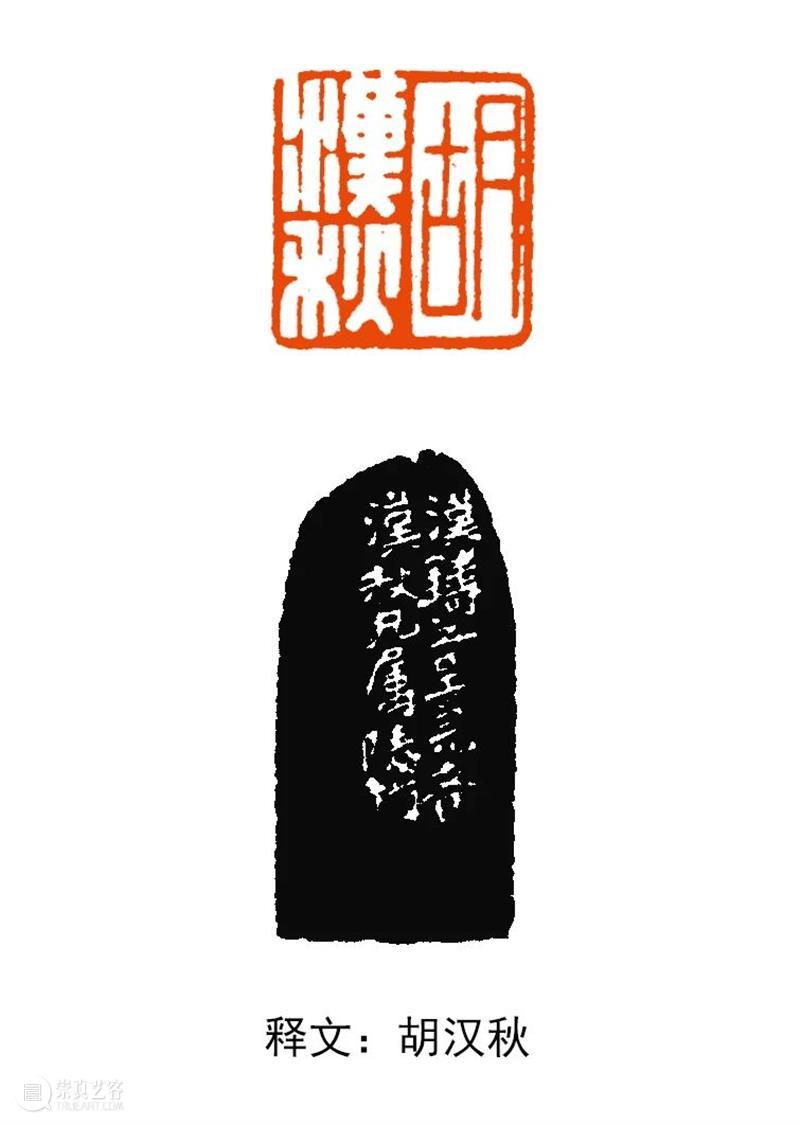

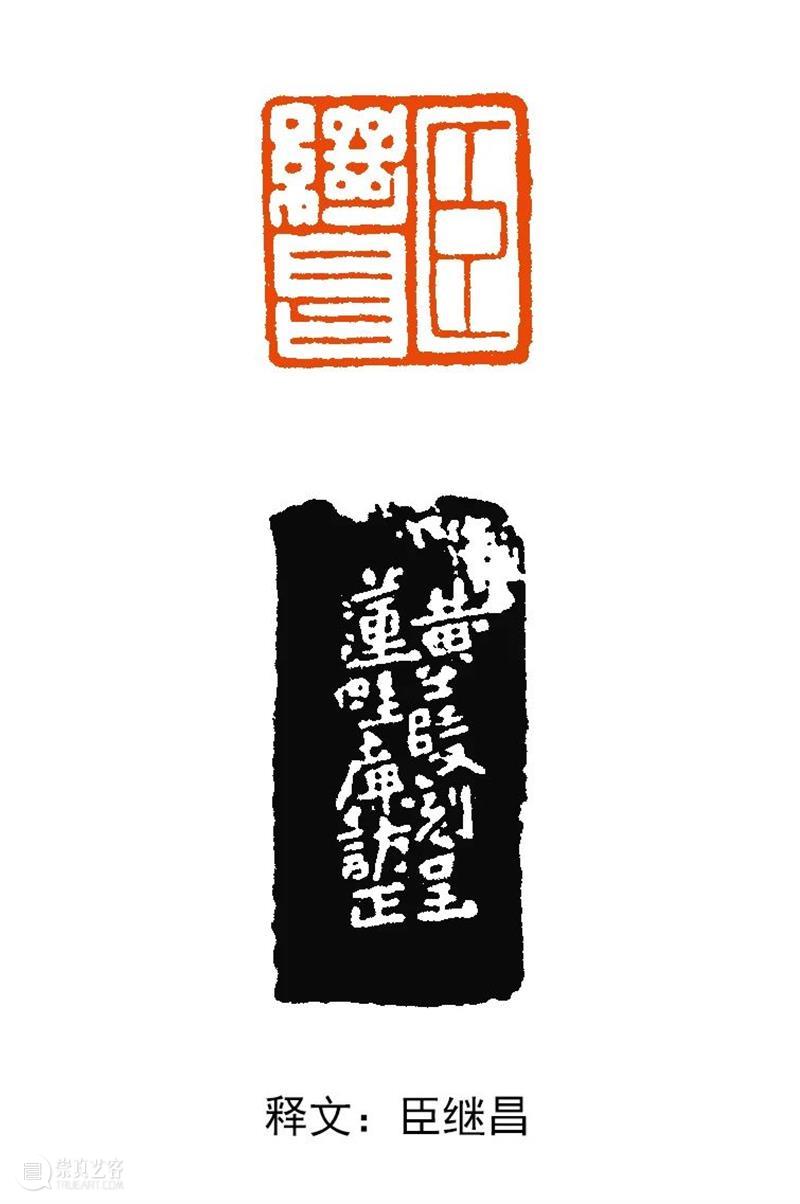

黄牧甫所刻的“胡汉秋”、“臣继昌”两印中可见其大略。

责任编辑:高佳晨

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享