{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

柏林前市长Klaus Wowereit在一次演讲中称这座城市“poor and sexy”,这也成了柏林市民标榜的文化面貌。相对南部城市低廉的生活成本和开放的文化生态,柏林吸引了来自全世界的移民,让这座城市兼具德国的严肃和多元文化的活泼。

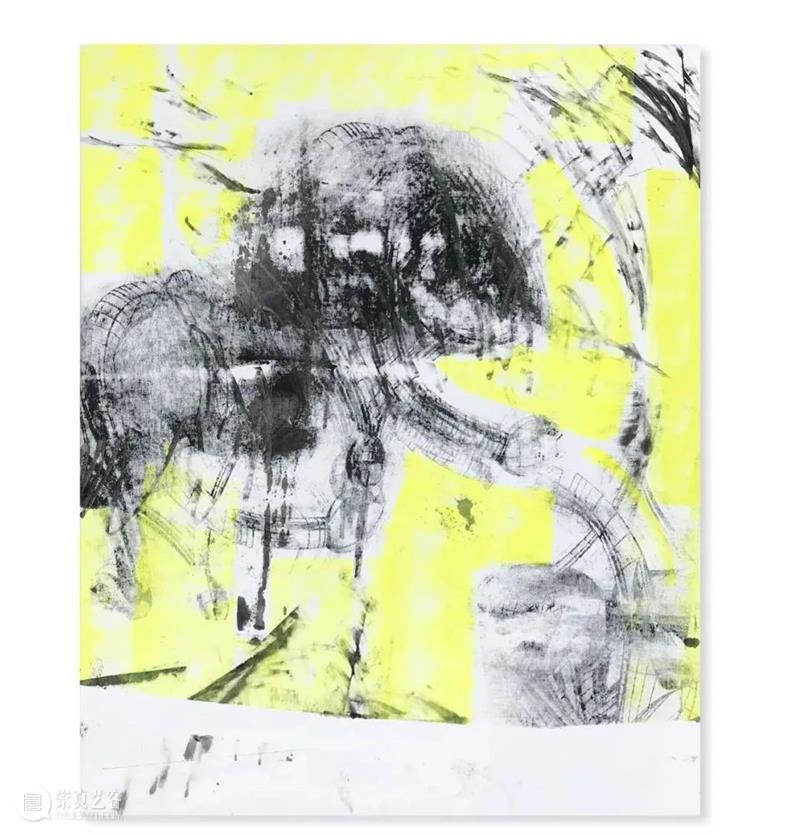

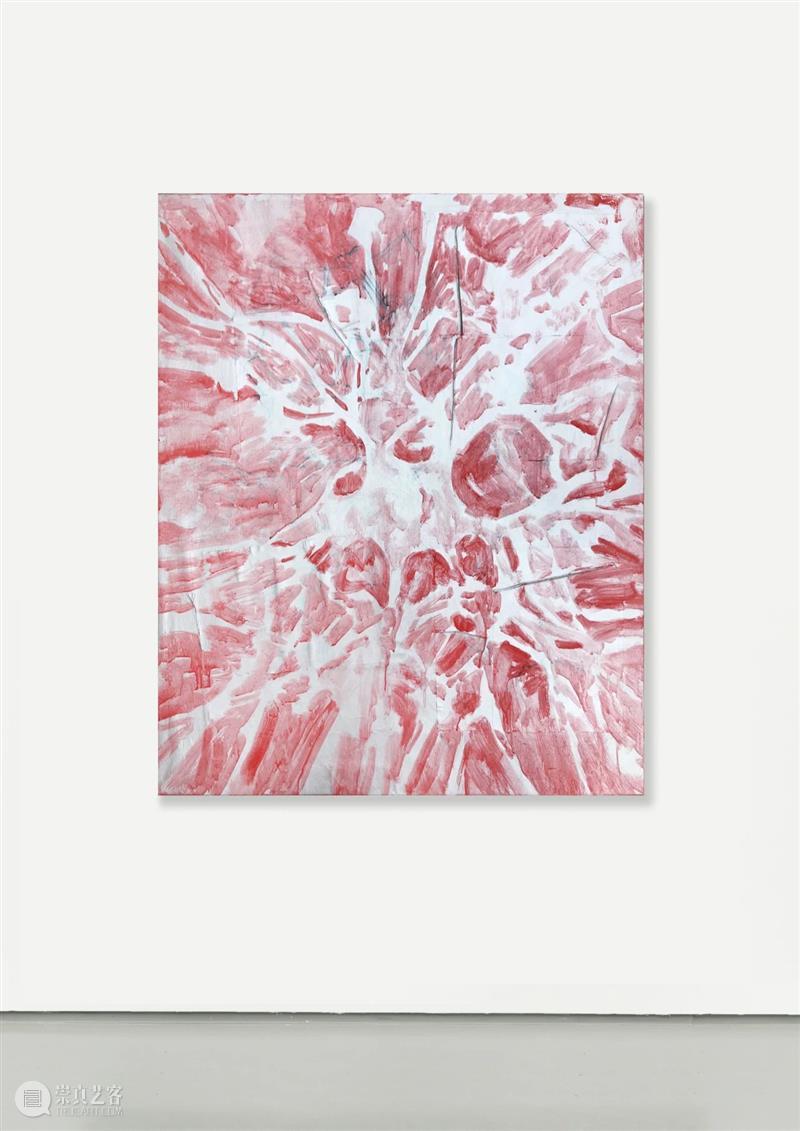

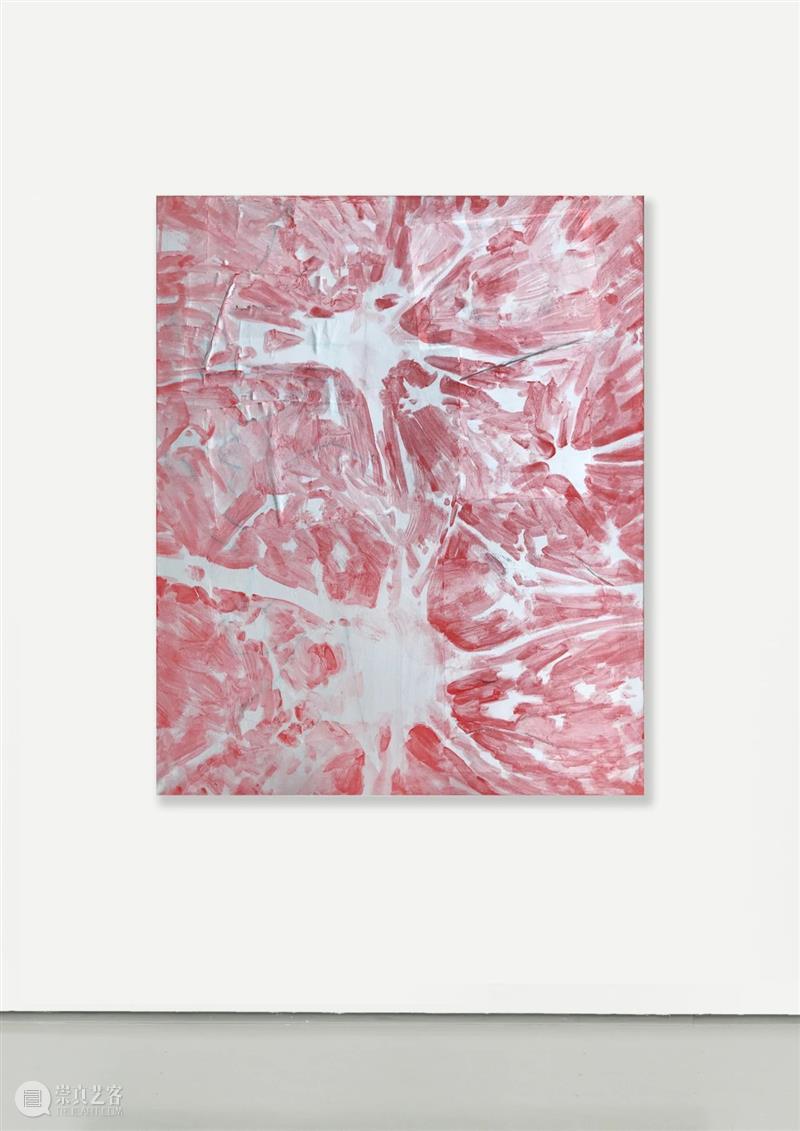

生于1990年的于林汉从中央美术学院油画系毕业后,在德国不莱梅艺术学院自由艺术系深造,2018年毕业于不莱梅艺术学院大师生班,毕业后他来到德国柏林生活和创作。

尽管他创作的素材很大一部分来自于异国生活中的不便,但几年的生活经验使他在德国的艺术生态中找到了自己的位置。在于林汉看来,柏林并不是特别有代表性的德国,疫情期间滞留柏林,新常态让他重新规划自己的艺术生涯。

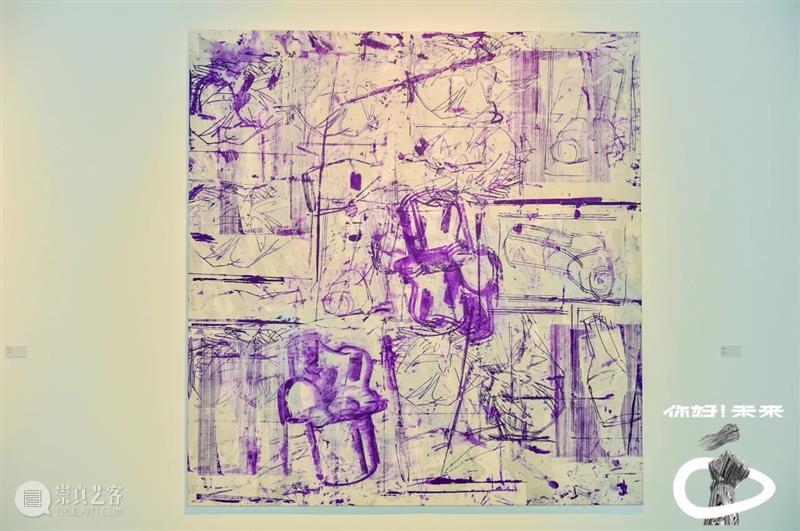

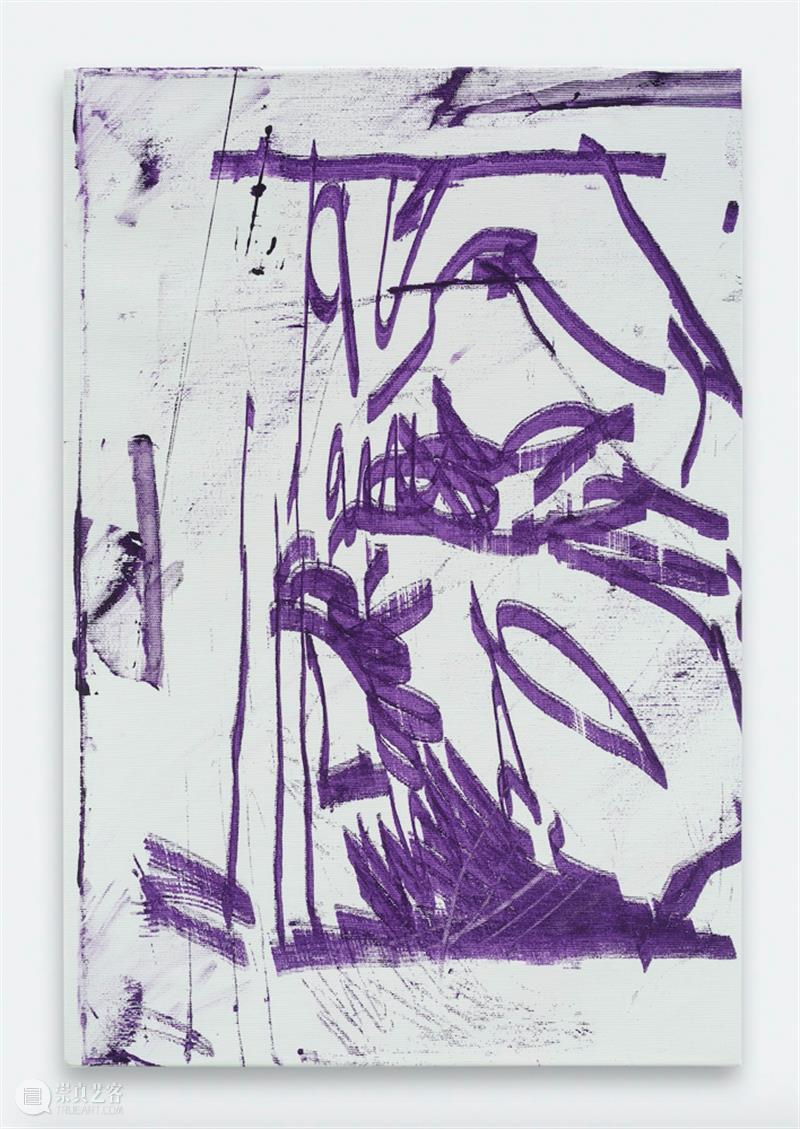

于林汉作品在展览“正在加载中”现场,北京,2020

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享