藏师之像——西藏祖师像之服饰探究

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

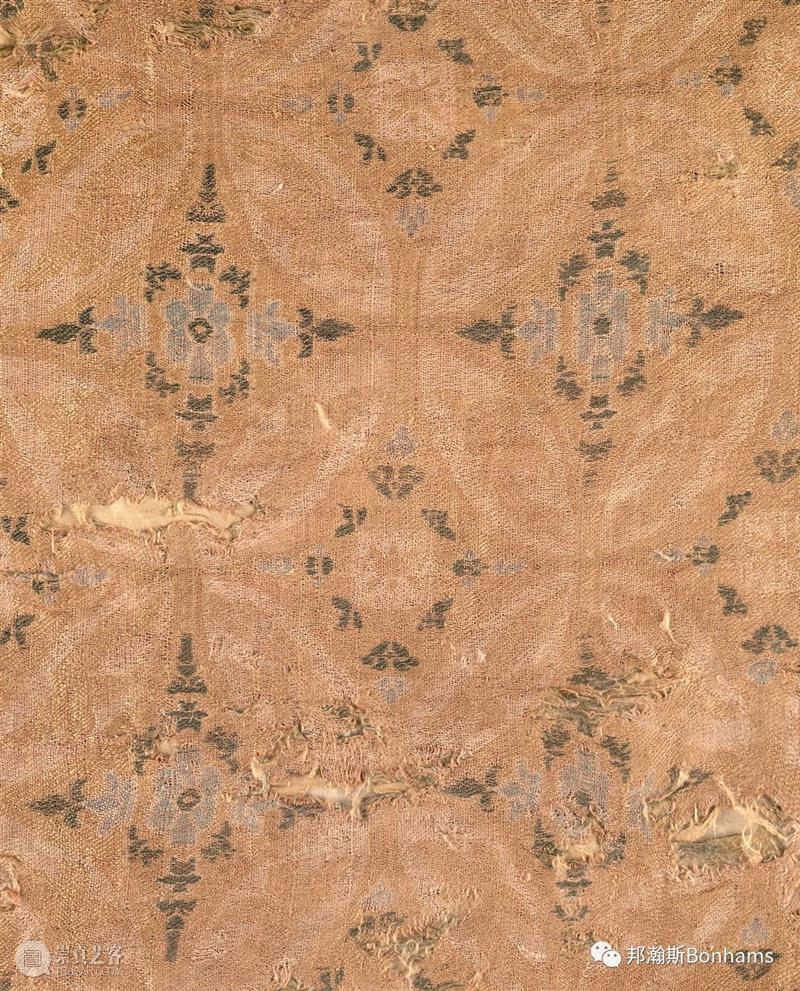

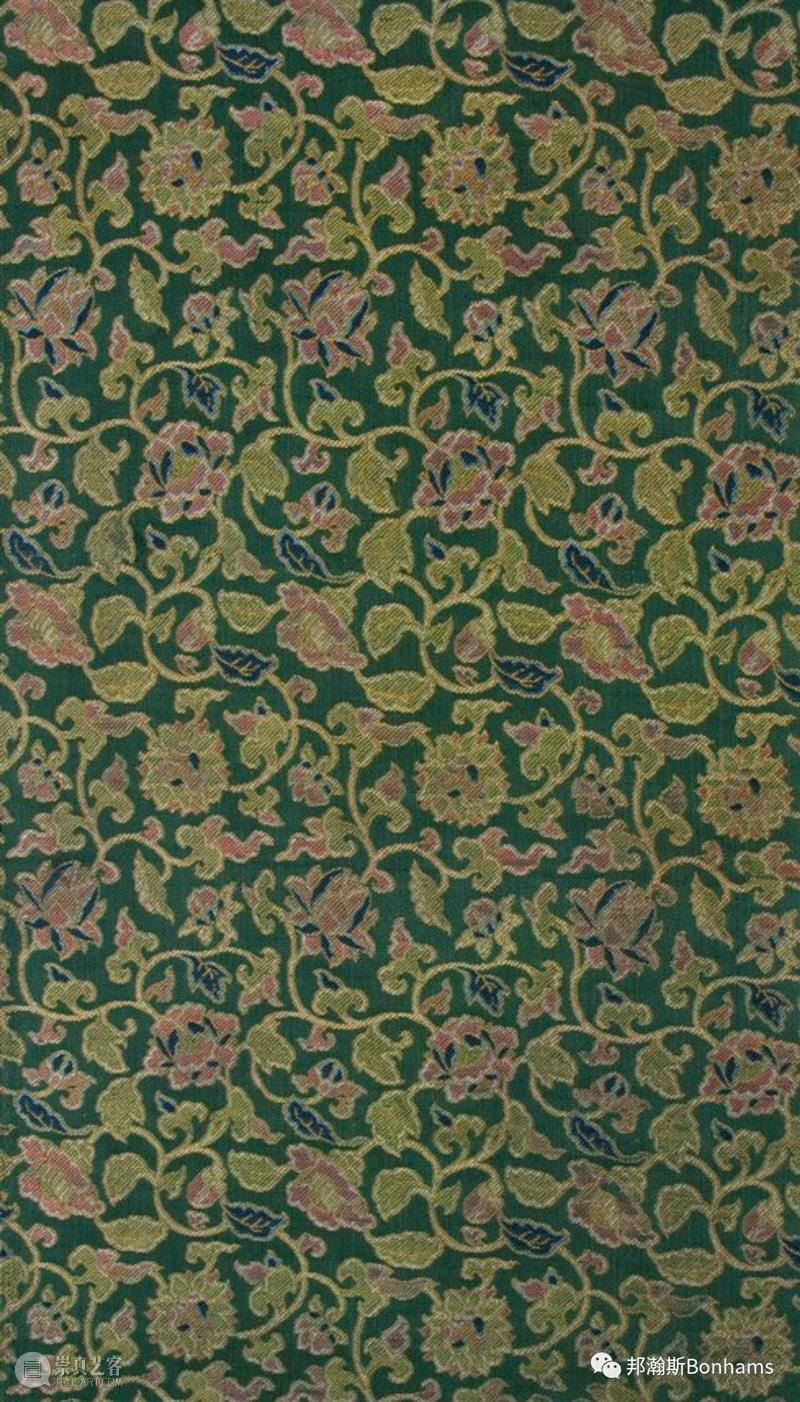

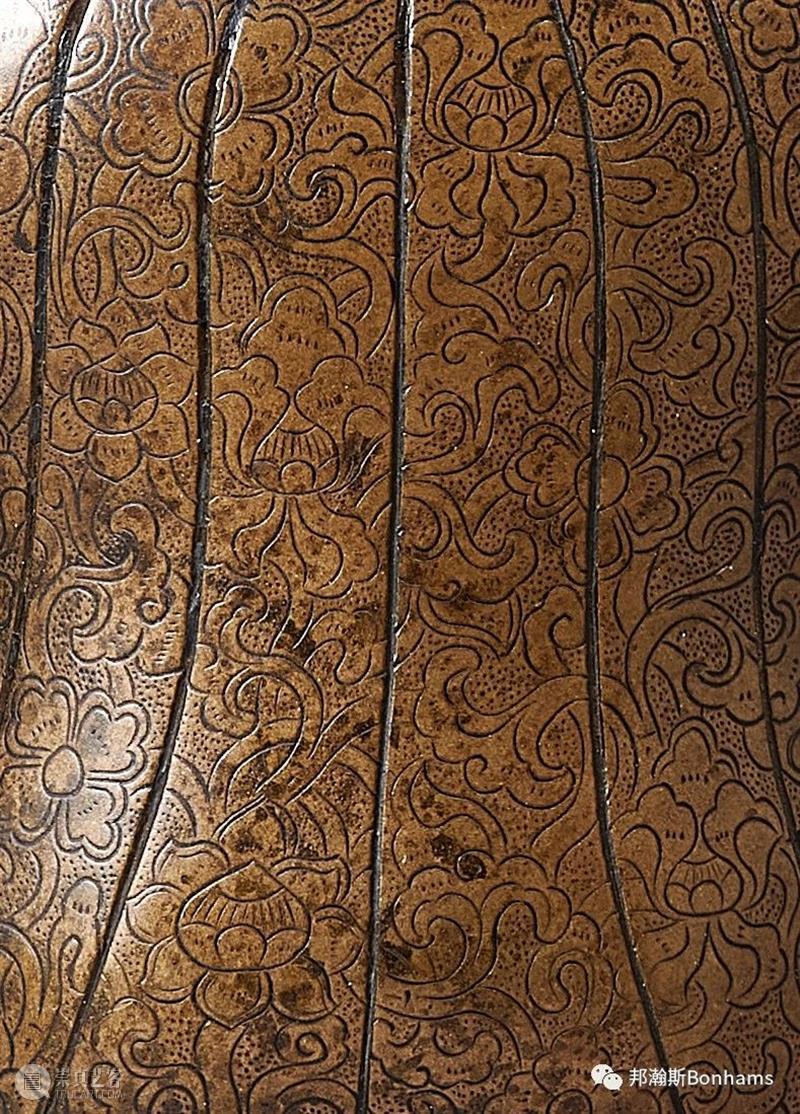

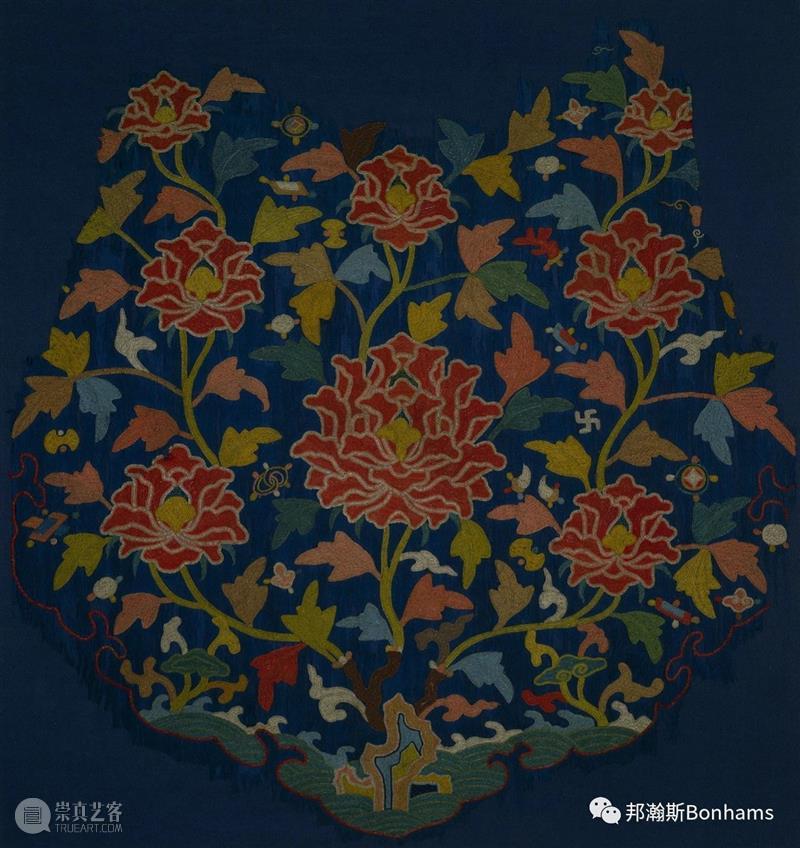

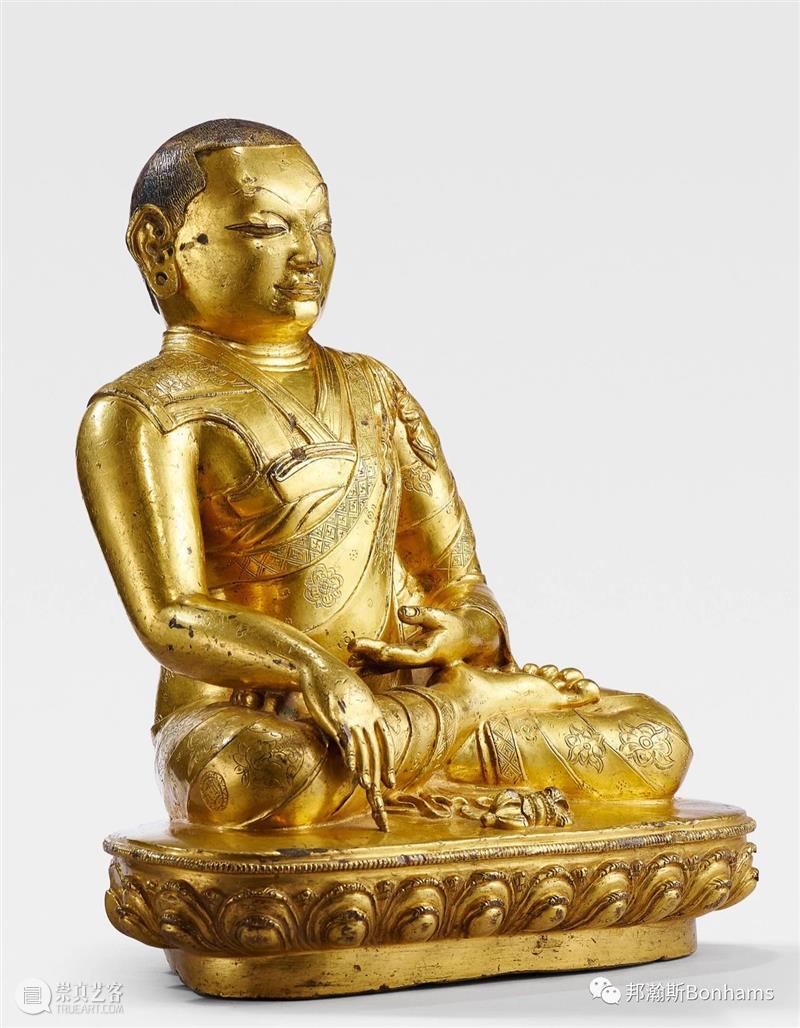

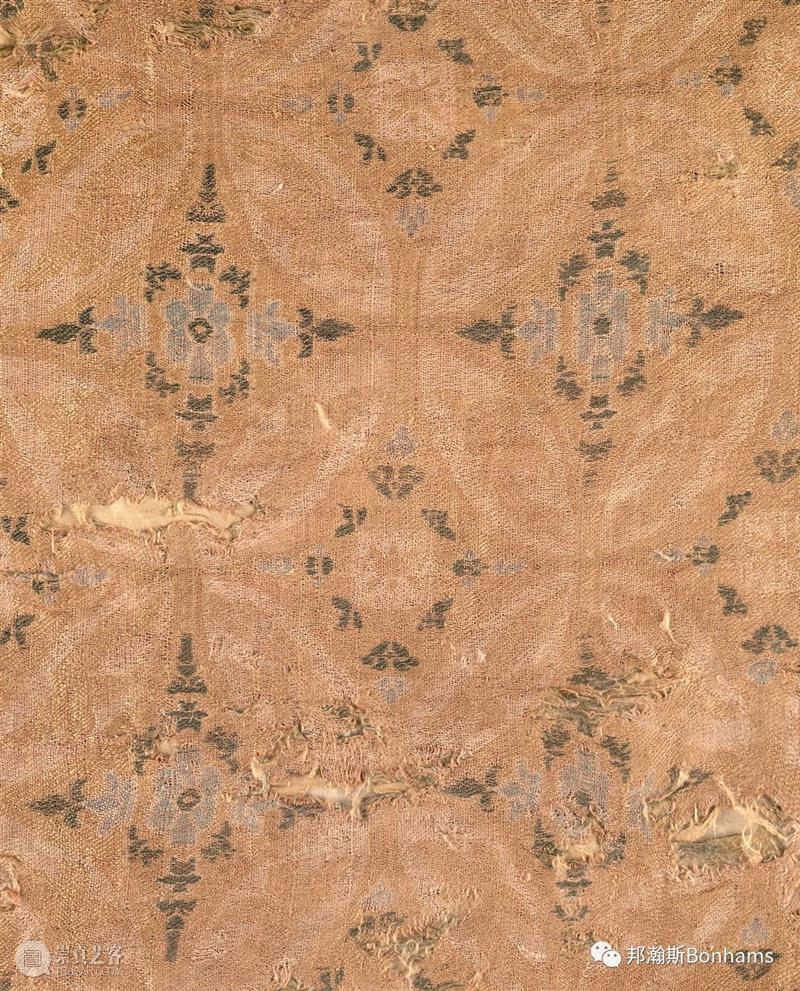

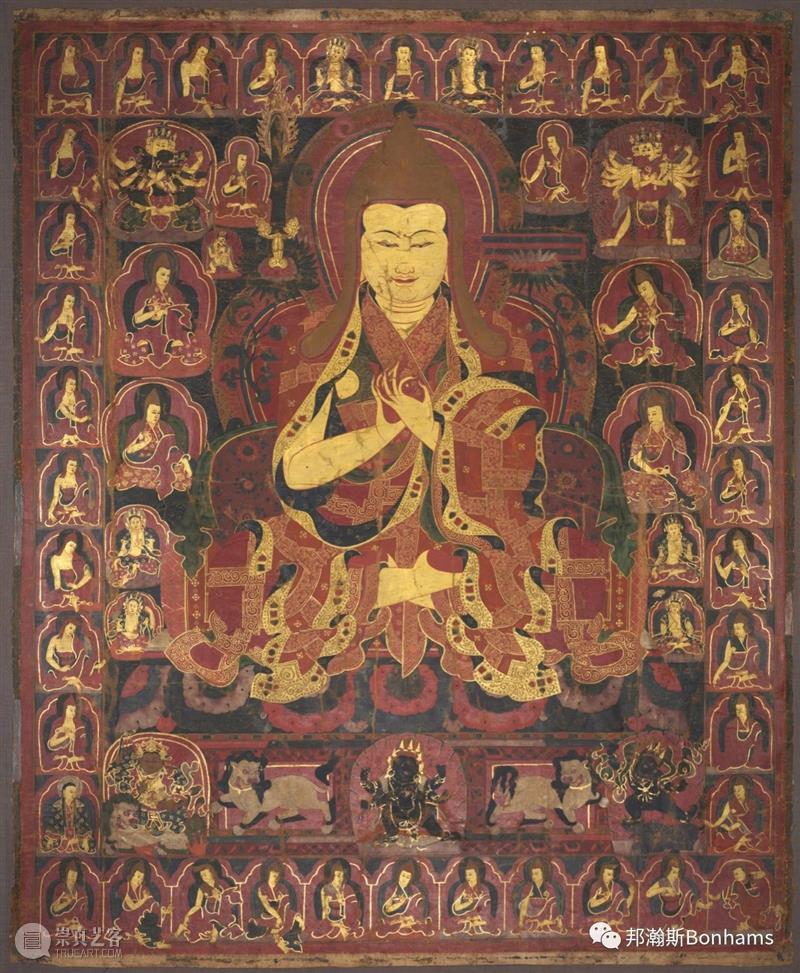

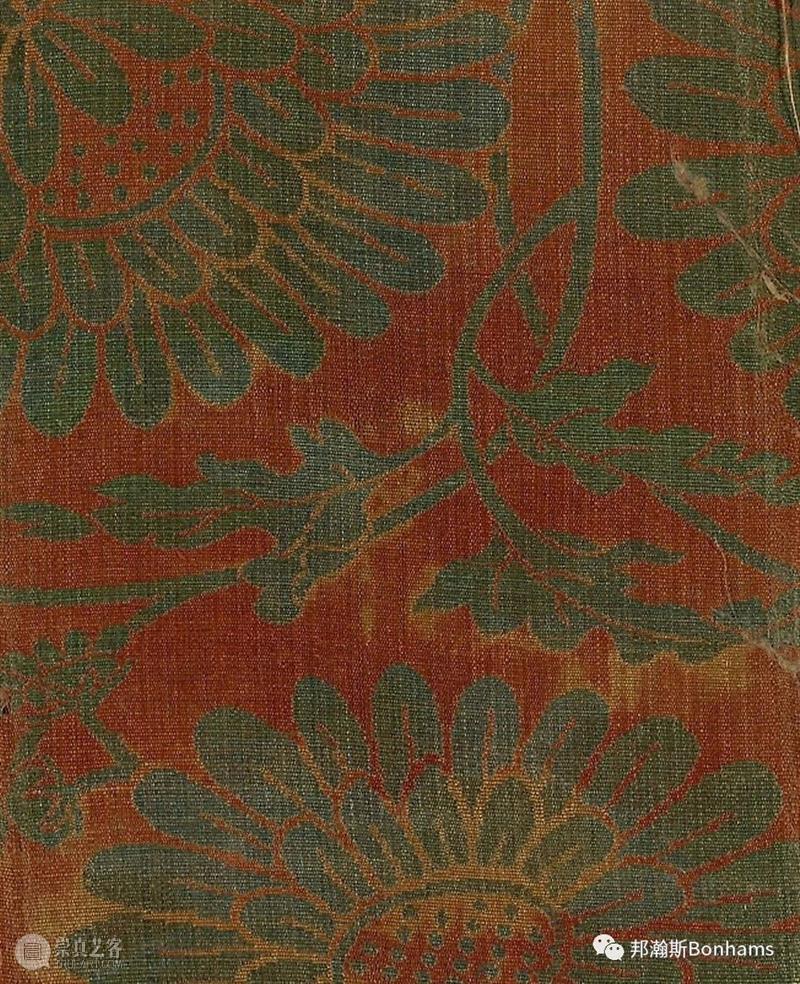

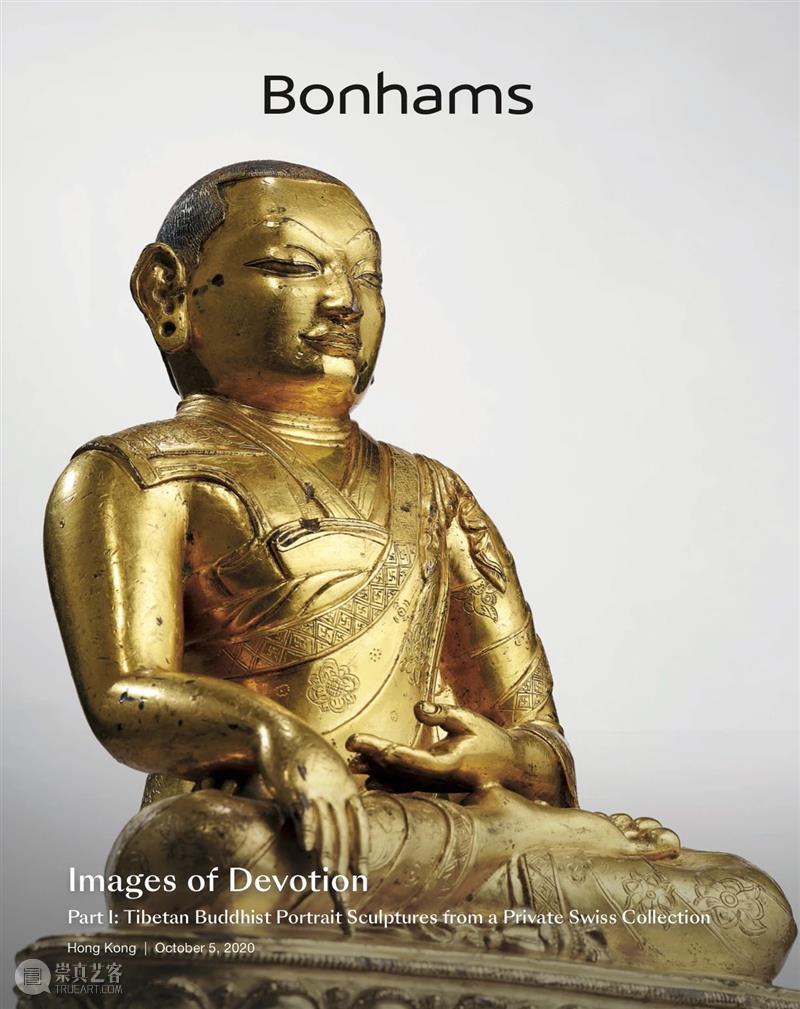

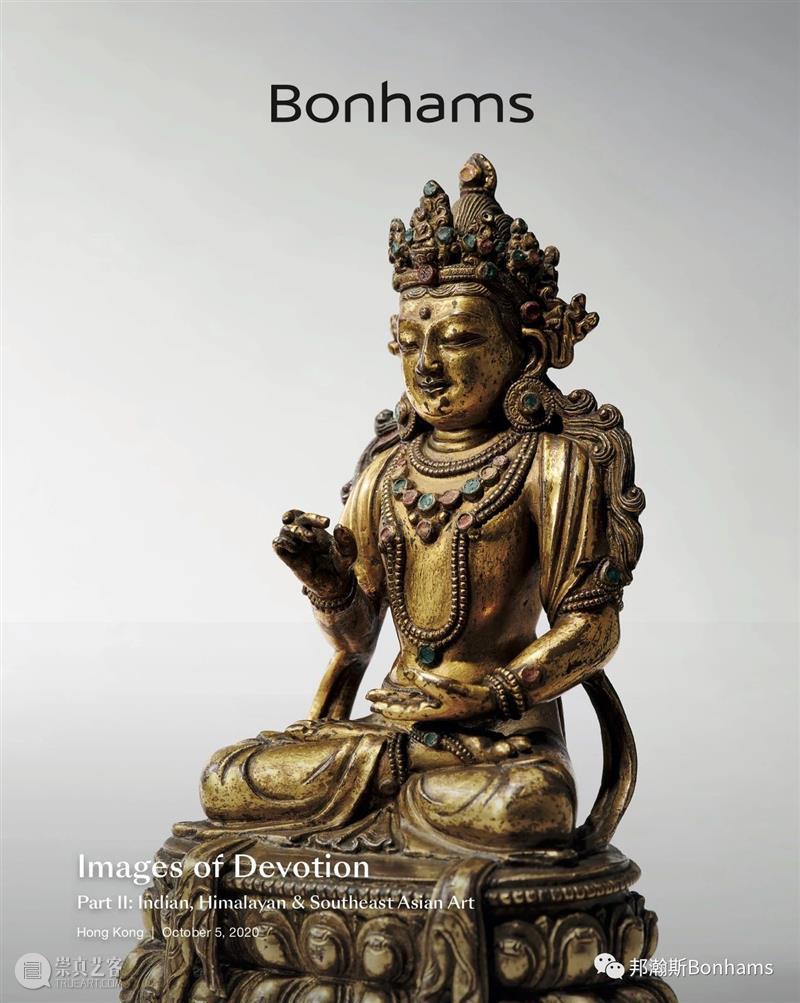

在过去的千年岁月中,青藏高原上位高权重的寺庙管理者们常常被塑造为身着外来名贵布料制成的华美僧袍的形象,与他们誓守清贫、效仿佛陀的信念似乎大相径庭。10月5日上拍香港邦瀚斯的此组精美的瑞士私人珍藏上师像便为探究喇嘛衣着之独特与多样性之难得契机。尽管有的设计在不同的传统与时代中频频出现,造像的艺术家们却清晰地传达出一个信息——他们并非因灵感涌现而自由创作种种吉祥图纹,而是在追求记录着某种历史的真实。位高权重的喇嘛们不仅因作为佛祖转世而得以着特定的礼仪僧袍以彰显天人身份,他们同样是掌握财富、权力以及政治影响力的不同派系尊贵的「法王」,此种特质在造像衣着中亦明了可见。此组造像年代跨越六百年之久,对其中数尊造像之重新审视可见,丝绸之路沿途广为流行的布料及服饰为匠师们塑像时的灵感源泉。 西藏寺庙高级僧人们身穿精美的僧袍这一现象可在十九世纪的影像资料中得以证实,而我们没有理由相信这是新出现的做法,而非此前数个世纪间一脉相承的传统。特定布料对于印度、中国、中亚及波斯之宫廷及宗教中心之重要价值已有文献可证,同时,丰富的历史资料记录着统治西藏的神权政体曾收到来自中原宫廷的数量庞大的丝绸以及诸如瓷器等其他奢华器物,作为元、明、清三代王朝的皇帝们对其之供奉与外交赠礼。 图片来源:Arthur Leeper Asian Art,Belvedere, California这些外来的布料不仅作为神圣的礼仪衣物,亦可作为唐卡之装裱或宝座布垫等寺庙装饰。厚重的特结经织锦曾被用在椅垫与毯上,或许亦用作冥想所着长袍。一件在西藏发现的明代布料上织缠枝花卉纹(图1),显示其为宫廷织造,或为赠予西藏寺庙住持之礼。本组造像中的一尊博东班禅却列南嘉(1375-1451年)铜像(图2)所着僧袍便与此织锦遥相呼应,而铜像之十五至十六世纪间的风格更与布料的明代断代所吻合。此外,克里夫兰艺术博物馆(Cleveland Museum of Art)藏一件元末明初之云肩布料(图3),上有阔叶牡丹,间有佛教杂宝,与一尊名为吉美赞千之上师像所披僧袍(图4)风格相近。 63.2 x 59.9 厘米 (24 7/8 x 23 9/16 英寸) The Cleveland Museum of Art, Purchase from the J. H. Wade Fund 编号1993.10 精美的布料不仅为适宜宗教用途的工艺精品,它们与上师们的关联亦令其本身获得神圣之感。因此,这些布料被精心保存,或重新制成衣物与装饰品,或成为铜像开光的装藏物,皆为十分普遍的现象。此组造像中的一尊三世章嘉胡克图铜像(图5)或许是将布料长条重新利用的最佳范例,其身下方垫由带连钱纹及大朵花卉之长条拼接而成,前者或源自元代,后者为晚明风格,下文亦将详述。 铜鎏金三世章嘉胡克图若必多杰(1717-1786年)像 拥有庞大财富及权力如直贡梯寺六世住持妥噶瓦仁钦僧格(1227-1284年,图6),其重工精造之僧袍也并非其私人财产或日常服装,相反,此衣实为其所掌握的权力的象征,并为仪式穿着而制作。 妥噶瓦之外层僧袍自左肩斜下,边缘饰以卍字纹,为佛教中象征万寿永存之吉祥符号。哥本哈根之David Collection中便藏有一件与之同时代的十四世纪早期特结经丝质束腰衣袍(编号23/2004),可资比较。妥噶瓦僧袍主体带有卷云纹,象征佛祖天人本质。 长尾云纹确为辽与唐瓷器上可见图样,芝加哥艺术博物馆藏一件唐三彩釉立足盘上便有此装饰。在制作此妥噶瓦像的元代,此图样依然流行,著名的「大维德花瓶」便可可证明。妥噶瓦像上另一起缘于唐代并盛行数百年的图样为其坎肩后侧的连钱纹,一件辽代锦绣可供参考,见赵丰著《辽代丝绸》,香港,2004年,页256,编号315。Jacquline Simcox亦收藏有经碳断代之例(图7)。  图7 图片来源:Jacqueline Simcox Ltd, London此收藏中有多尊铜像为罗俄堪千索南伦珠(1456-1532年,图8)之像,其为西藏南部与尼泊尔接壤之地之珞国(即木斯塘)寺庙之住持。在其生活的年代,外层僧袍上边缘所带装饰于亚洲及中东风靡一时。十五至十六世纪间所作的诸多喇嘛像皆如此,例如本组收藏中一尊端庄而优美的萨迦派造像桑波坚赞(拍品32)。此种缠枝牡丹莲花纹样之起源尚未有定论,但由其在布料与瓷器上丰富多彩的呈现与形式可知,此样在元明两朝颇受喜爱。 錯銀錯紅銅木斯塘寺廟住持羅俄堪千索南倫珠銅像

图7 图片来源:Jacqueline Simcox Ltd, London此收藏中有多尊铜像为罗俄堪千索南伦珠(1456-1532年,图8)之像,其为西藏南部与尼泊尔接壤之地之珞国(即木斯塘)寺庙之住持。在其生活的年代,外层僧袍上边缘所带装饰于亚洲及中东风靡一时。十五至十六世纪间所作的诸多喇嘛像皆如此,例如本组收藏中一尊端庄而优美的萨迦派造像桑波坚赞(拍品32)。此种缠枝牡丹莲花纹样之起源尚未有定论,但由其在布料与瓷器上丰富多彩的呈现与形式可知,此样在元明两朝颇受喜爱。 錯銀錯紅銅木斯塘寺廟住持羅俄堪千索南倫珠銅像

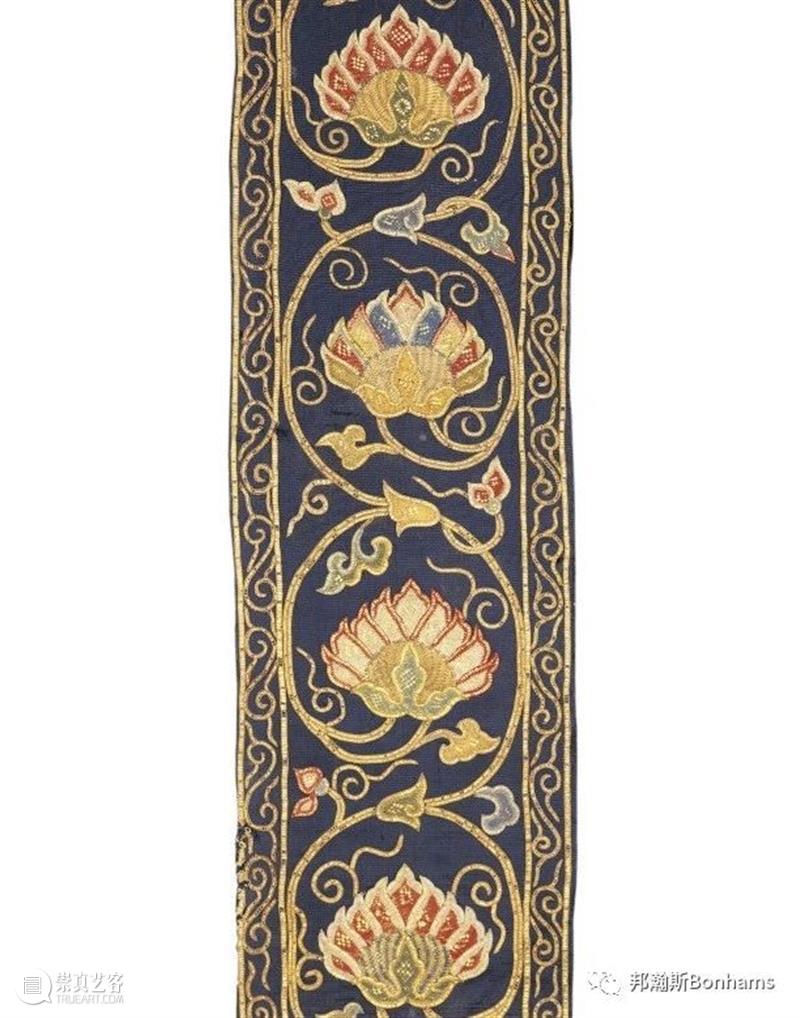

西藏 十六世紀 在中华文化的语境中,牡丹为富贵之花,而莲花出淤泥而不染,象征有情众生无论出身,皆可证道成佛。私人收藏中有一件十四世纪晚期至十五世纪之精美的刺绣布条(图9),或为高级僧侣之衣而作,见Simcox, 《Chinese, Indian & Southeast Asian Textiles》,伦敦,2007年,页8,编号5。克里夫兰艺术博物馆(Cleveland Museum of Art)藏一幅宗喀巴唐卡(图10),环绕于颈部的衣物上正带有相似花纹。 57 x 13.2厘米(22 1/2 x 5 1/4英寸) 图片来源:Jacqueline Simcox Ltd, London91.5 x 75 厘米 (36 x 29 1/2 英寸). The Cleveland Museum of Art, Purchase from the J. H. Wade Fund 1981.33 经历了晚明的衰落,康熙皇帝(1662-1722年在位)重振了中原王朝对藏传佛教的扶持,向重要寺庙赠送了大量的珍贵丝绸。五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措(1617-168年,拍品38)在格鲁派与清王朝建立有力联系中扮演了重要的角色。此铜像呈现其身着僧袍,上有如意云纹,为清代织物常见样式,可参考清宫旧藏中一件月白地蝠磬如意卍字纹暗花漳绒(见宗凤英著《明清织绣》,香港,2005年,页28,编号27)。这些符号传达出在权柄神授的统治者下的繁荣富饶这一概念,并与确立达赖喇嘛为西藏守护神尊观音菩萨之转世的「伟大的五世」紧密相连。 三世章嘉胡克图若必多杰(1717-1786年,图5)与乾隆皇帝一同长大,为举足轻重的人物。其鎏金铜像华美而明亮,身下方垫中央的花朵图纹(图11)与芝加哥艺术博物馆藏十六世纪晚期经书封面如出一辙(编号2001.164.23,图12),其僧袍边缘的花纹亦十分相近,尤其是身后与左肩的细节。同时,如前所述,其方垫带有连钱纹盛行于元代。不同时代的图样之并存显示出此垫套由不同布料拼接而成,有些甚至早于若必多杰的年代数百年之久,暗示出贵重的布料可被精心保存并加以改用,或者此垫得自胡克图传承中的前世,而胡克图转世始于其上一个世纪。 35.5 × 13.6 厘米 (14 × 5 3/8 英寸) The Art Institute of Chicago, Alyce and Edwin DeCosta and The Walter E. Heller Foundation Endowment, 2001.164.23 对于重重叠叠的布料上种种图纹的探寻未必能勾画出一位上师生活的完整图景以及他在其传承与法脉中的种种联系。诸多备受尊崇的上师曾经拒绝奢华安逸,而以朴素的僧袍示人,传达出同样令人无比钦佩的震撼力量。然而,此组上师像可以证明的是,艺术家们曾经面对真实的纪念这些上师们的礼仪,向所见到的装束特征与衣物图纹寻求灵感与借鉴。 doris.jinhuang@bonhams.com

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

图7

图7

分享

分享