本次研讨会为中央美术学院美术馆2020年即将举办的线上虚拟展览“闲步观妆——18、19世纪中国平板玻璃画研究展”的学术活动之一,旨在邀请国内中青年学者,从玻璃画的发展历史、技艺演进以及部分主要题材的新晋研究出发,探讨平板玻璃画这一艺术门类的独特审美趣味以及其背后折射出的中西文化交流内容。

时间:2020年10月11日(周日)13:30

地点:腾讯线上会议422182839

分论题:

1. 平板玻璃画的发展历史与技艺演进

2. 平板玻璃画题材与作品研究

学术主持:

张鹏(中央美术学院学报《美术研究》社长主任、教授、博士生导师)

评议嘉宾:

李军(中央美术学院人文学院院长、教授、博士生导师)

朱万章(国家博物馆研究院研究馆员、博士后导师)

左烨(中国妇女儿童博物馆文物部主任,研究馆员)

马佳伟(中央美术学院油画系副教授、博士)

李垚辰(中央美术学院美术馆典藏部主任、副研究馆员、博士)

主题发言:

张淑娴(故宫博物院古建部研究馆员、博士)

江滢河(中山大学历史学系教授、博士生导师)

赵琰哲(北京画院理论研究部副研究员、博士)

郑伊看(中央美术学院人文学院讲师、博士)

赵娟(北京体育大学人文学院讲师、博士)

杨迪(中国传媒大学戏剧影视学院美术系师资博士后)

栾志超(OCAT研究中心图书文献部副主任)

刘希言(中央美术学院美术馆学术部馆员、博士)

中央美术学院自主科研项目资助

(项目编号:19KYYBQN014)

| 主题发言介绍 |

张淑娴:《清宫建筑用玻璃画》

除广州十三行,清代宫廷是另一个重要的玻璃画收藏和绘制场。故宫藏品中有大量各类精美玻璃画制品,建筑用玻璃画是清宫玻璃画的一个重要分支。本文展示了较少为外人所知的故宫藏玻璃画图像,以此为基础介绍了清代宫廷玻璃画的来源和绘制特点,并着重对宫廷建筑用玻璃画进行了梳理,分析了建筑用玻璃画不同于作为装饰品的玻璃画的特点。

英国德文郡萨尔特伦别墅的镜屋中有玻璃镜画的一角,18世纪

江滢河:《广州外销玻璃画与18世纪英国社会》

广州十三行是一个重要的玻璃画收藏和绘制场。广州向英国出口了种类多样、题材广泛的外销画,其中玻璃画因色彩艳丽、题材新奇、充满异域情调,成为其中的独特品种,18世纪中叶在英国社会风行一时。玻璃画除了可以悬挂在墙上作为画作装点家居,还被用作镜子镶嵌在家具上,成为西方社会家居生活情趣和文化生活的重要体现。这些出自广州工匠之后的玻璃画既是展示东方情调的艺术品,又可装点私人空间,营造优雅迷梦,在18世纪相当长的时间内,是让人欲罢不能的塑造东方乌托邦的重要工具。本文通过对英国东印度公司有关档案的挖倔,结合有关中文史料及玻璃画作品,讨论广州画匠通过自己的创作参与全球化历史进程的独特内容。精美玻璃画制品,建筑用玻璃画是清宫玻璃画的一个重要分支。本文展示了较少为外人所知的故宫藏玻璃画图像,以此为基础介绍了清代宫廷玻璃画的来源和绘制特点,并着重对宫廷建筑用玻璃画进行了梳理,分析了建筑用玻璃画不同于作为装饰品的玻璃画的特点。

《妇人像玻璃画》,晚清民国时期,中央美术学院美术馆藏

赵琰哲:《“秦淮八艳”的意象塑造与名妓肖像的图式表达》

在家国动荡的明末清初,金陵秦淮河畔涌现出一批兼具美貌与才情的青楼女子。她们多以侧颜斜望、青春时装的形象出现在肖像画中,引领着名妓独幅肖像风潮。值得注意的是,“秦淮八艳”之说(通常指马湘兰、柳如是、顾眉、董小宛、卞玉京、陈圆圆、李香君、寇湄),并非明末人所提。而是时至晚清,由叶衍兰、张景祁将此群体加以凝炼,塑造出“秦淮八艳”意象。其所绘制出版的《秦淮八艳图咏》,使得名妓肖像得以更广传播。从晚明到晚清,时间跨越二百余年,名妓肖像不断被后世人传移摹写。这一卷轴画仕女图式,其侧颜、拈花、扭身、翘脚等姿态,也被运用于晚清玻璃画领域中。

《牧羊女玻璃镜画》,约1760年,广东省博物馆藏

郑伊看:《另一个我 ——广州外销玻璃画中的“牧羊女”形象研究》

本文研究广东省博物馆收藏的一件外销玻璃镜画《牧羊女图》,画中描绘一位坐于树下、穿着中式服装,打扮为牧羊女的欧洲贵妇。这类“牧羊女”多次出现在18世纪60年代的外销英国镜画中,其矛盾的形象回应了18世纪英国社会的两股热潮:“回归田园”和“中国风”。论文针对这一形象,通过讨论画中图式的多种来源及其组合方式,以及玻璃镜画的功能和使用环境,呈现英国乔治时代的上层社会女性如何塑造自我形象,及其面对“中国风”复杂心态。

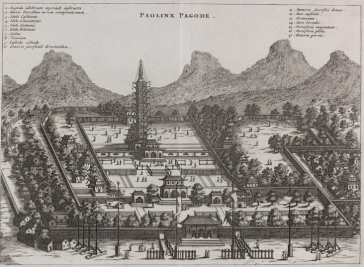

《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》铜版画中的报恩寺宝塔,1665年

赵娟:《欧洲“中国宝塔”的图像生成与媒介转换》

伴随佛教传入中国的宝塔建筑,在17、18世纪欧洲盛行的“中国风”时期,成为中国建筑景观中的标识性元素。这一中国形象的表征建构,与欧洲传教士文献中对中国宝塔的叙述,以及荷兰使团纽霍夫《东印度公司荷使晋谒鞑靼大汗》铜版画中“南京大报恩寺琉璃塔”图像的制造与传播有着密不可分的关联。本文以“南京琉璃塔”为中心,探讨欧洲“中国宝塔”的图像来源、生成机制及其跨媒介的传播样态,进而揭示在跨文化传播中文本、图像和媒介之间交织的复杂性。

故宫体和殿玻璃围屏

杨迪:《帝王的趣味与清代宫廷平板玻璃装饰的嬗变》

玻璃画、玻璃镜画如何进入并一时盛行于清代宫廷,域外使节赠礼、粤埠进贡或服务内廷的西洋画家的技术传入之说各有拥趸。本文通过爬梳档案,发现雍正皇帝虽然对使用玻璃、玻璃镜装饰建筑空间有浓厚兴趣,但玻璃“画”的形式与乾隆时期的“背画”“剁锡添画”并不相同,探讨除可能客观的技术制约之外,帝王的审美偏好对玻璃、玻璃镜装饰方式的影响,并确定玻璃画、玻璃镜画在宫廷盛行的时间的上下限。

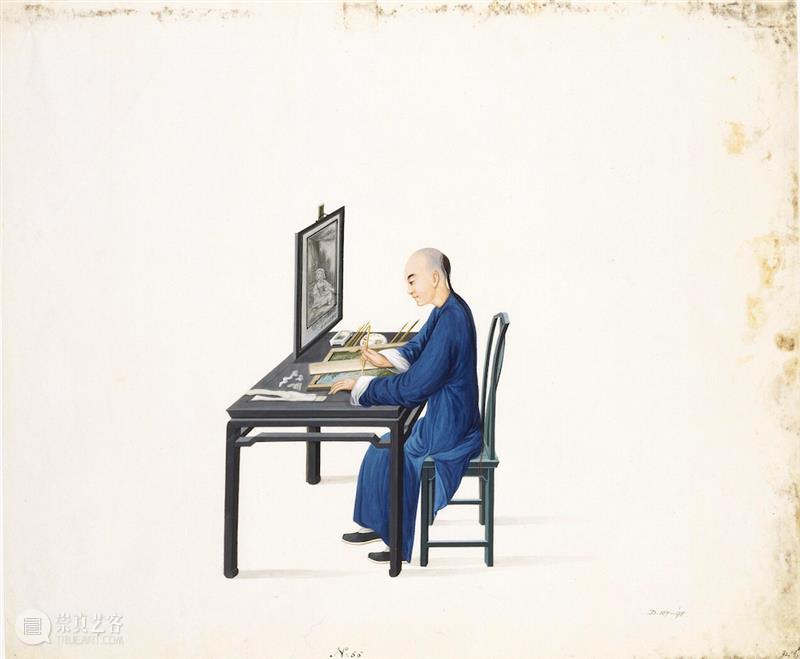

《玻璃画绘制者》,约1790年,伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆藏

栾志超:《简述四种反向玻璃画技艺》

对中国平板玻璃画技法的研究常将其与17、18世纪经由西方传教士带入中国的平板玻璃画所使用的“背画”(back painting)技法联系在一起,即使用反笔技法将油彩、水粉涂在玻璃或镜子背面。这一结论虽较为可靠,但它仅仅可以看做中国平板玻璃画发展的开端。在世界范围内,平板玻璃画可追溯到14世纪意大利、德国等地的圣像画及其技法。此类画作所使用的材料和工艺与金箔、美柔汀转印、威尼斯树脂、水流玻璃、镜面等关键词息息相关。本文将基于欧洲艺术史、玻璃史和玻璃画艺术史中的主要著作,对平板玻璃画的四种主要技艺进行编译综述,以技术为锁钥回溯平板玻璃画五百余年的发展历史,洞悉它在艺术史中独特的艺术魅力,并进一步理解平板玻璃画为何在18、19世纪熠熠生辉,以及我们应如何客观地考量这一绘画技艺。

《水中楼阁》,清代,中央美术学院美术馆藏

刘希言:《不断推近的“中国”风景——18、19世纪中国风俗平板玻璃画中的风景研究》

本文以中央美术学院美术馆藏的清代平板玻璃画《水中楼阁》为切入点,通过简要梳理平板玻璃画在中国的发展历史和分析18、19世纪两个时期风俗玻璃画中对风景的不同处理方式,来解读《水中楼阁》中出现的种种矛盾图式。在此基础上,也尝试以平板玻璃画中的“风景”变化为视角,透视该时期外销艺术发展、审美趣味转移的独特历史。

| 展览预告 |

“文化和旅游部2019年全国美术馆青年策展人

扶持计划入选项目”

闲步观妆——18、19世纪中国平板玻璃画研究展

展览时间

2020年10月即将上线

展览地点

中央美术学院美术馆虚拟展厅

主办单位

中央美术学院美术馆

支持单位

中国妇女儿童博物馆、广东省博物馆、广州十三行博物馆、银川当代美术馆、中央美术学院美术博物馆虚拟策展实验室

识别二维码,关注我们

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享