思辨是基于想象的,是一种能纯粹想象出其他世界和可能性的能力。正如基思·奥特利(Keith Oatley)在《那个叫梦想的东西》(Such Stuff as Dreams)所说:“想象让我们进入抽象,包括数学。我们在想象中构思可能性并评估、获取思考未来以及计划的能力。(获取)关于伦理的反思能力似乎也变得可能了。”卢博米尔·多莱泽尔(Lubomir Dolezel)在《异质世界:小说虚构与可能世界》(Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds)中写道:“我们的现实世界被无限的其他可能世界所环绕。” 一旦我们退远一步看现世,就能进入关于世界的可能性的领域。思辨设计在其中找到创造虚构世界的想法并将它们结合,看看它们如何创造令人惊叹的结果。当然,思辨设计并不只是停留在创造娱乐的层面,而是关于反思、批评、激励和启发。比起建筑、产品和环境,思辨设计更倾向于法律、道德、政治系统、价值、恐惧和期望,还有这些抽象事物可以如何被转化为物质表现,并在物质文化中呈现出来,成为另一个世界的提喻。

❖

目前关于设计的讨论,虽然已经存在各种超越现实的想象,但在其他领域中关于虚构世界的理论作品却更为丰富和多维。最抽象的讨论大概是在哲学领域,哲学领域中关于不同程度的真实、虚构、可能性、现行、非真实和幻想都可被测试。社会和政治科学的关注集中在建造现实模型;文学理论的关注集中在语义学的真实与非真实;纯艺术集中在编造的理论和虚构;游戏设计集中在从文字而来的世界创造;甚至在科学领域,许多丰富的线索关于也应用了大量的虚构主义、实用虚构、模式有机体和多元宇宙讨论。对于思辨设计,关键的辨别点在于真实和虚构,真实是我们世界的一部分,而虚构不是。

提到虚构,不得不说乌托邦(还有它的反面,反乌托邦)。“乌托邦”一词最先出现在1516年托马斯·莫尔(Thomas More)的《乌托邦》(Utopia)中。利曼·塔·萨金特(Lyman Tower Sargent)提议乌托邦有三个层面:文学中的乌托邦、乌托邦的实践(譬如理念社区)和乌托邦社会理论。对于思辨设计,最好的乌托邦是艺术、实践和社会理论的三体结合。埃里克·奥林·赖特在《真实的乌托邦》(Envisioning Real Utopias)中定义乌托邦为“幻想、为人类融洽和和平的道德设计,不被人类心理学和社会可行性限制”。也存在一种观点认为乌托邦是危险的,甚至不应该用乌托邦的概念进行娱乐用途,因为纳粹主义、法西斯主义和斯大林主义,都是乌托邦思维下的产物。这些极端例子都是一种自上而下尝试创造真实乌托邦的结果。乌托邦的概念停留在理想主义层面作为刺激媒介要远远有趣得多,作为可能性和多样性的提醒,而不是作为一个目标去建造具体现实的对象。齐格蒙·鲍曼(Zygmunt Bauman)完美地捕捉到了乌托邦思维的价值——“以生活该有的模样(想象中的生活是与现有生活是不一样的,一个特定的、比现有生活更好的、更让人想拥有的生活)的标准去测量生命,对于人类有决定性的结构特征。”

再看看反乌托邦警示故事的告诫,假若不多加小心我们将会面临什么。阿道司·赫胥黎(Leonard Huxley)的《美丽新世界》(Brave New World)和乔治·奥威尔(George Orwell)的《1984》(Nineteen Eighty-Four)就是20世纪中诞生的最有力的例子。科幻小说中不乏描写乌托邦和反乌托邦的片段,对于科幻批判也有特定的术语——“批判科幻小说”。在这里反乌托邦被置于批判理论和科学哲学的关系中进行解读。这些科幻小说的政治和社会可能性超越其他事物,人物角色被深度剖析,文本中的多种世界观可以帮助我们批判现在的世界。

乌托邦和反乌托邦书籍都爱借鉴政治系统,譬如封建主义、贵族制、极权主义或集体主义,但最引人深思又娱乐的故事将资本主义系统的自由市场推到了极致,围绕高度商品化的人类关系、交互、梦想和渴望编织而成。许多故事诞生于20世纪50年代,尽管已经是战后世纪,作家也仍在反思消费主义和资本主义给出的承诺;资本主义和消费主义可以前所未有地带来繁盛的经济发展,打造更好的物质基础,但这对我们的社会关系、道德伦理又有什么影响呢?

《银翼杀手》海报,1982

菲利普·狄克(Philip Kindred Dick)就是一位通过小说反思消费主义和资本主义的好手。在他的书中,一切都被市场化和货币化,小说被设定在一个个扭曲的乌托邦宇宙中,人们可以在各自意愿下生存,但同时也被市场带来的种种选择困住。或者像弗雷德里克·波尔(Frederik Pohl)和西里尔·科恩布鲁斯(C.M. Kornbluth)所写的《宇宙商人》(The Space Merchants),其中社会地位最高级的存在是广告商,有一种犯罪叫“反对消费”。独特的资本主义角度不仅限于50年代的科幻小说,同样也存在于当代小说作品。乔治·桑德斯(George Saunders)于2000年所著的《天堂主题公园》(Pastoralia)将故事背景定在了史前主题公园,公园里的工作人员被强制要求在工作时扮演穴居人类,并尝试在规则、契约义务和观众期待三者中夹缝生存、寻求友谊。可悲可笑但又似曾相识。他们都通过人的角度叙述,揭露了自由市场和资本主义下乌托邦的限制和失败——即使我们建立了乌托邦,人性也会被此消磨。

电影中如《蠢蛋进化论》(Idiocracy)和《黑镜》(Black Mirror)也是很好的例子。《蠢蛋进化论》描绘了反智主义当道,社会破败的未来,碳酸饮料代替了水、高级语言系统消失、大众被各种三十流电视综艺洗脑,出现反智现象,整日无所事事。

《蠢蛋进化论》剧照,2006

而被网飞买走版权前的《黑镜》系列,是塑造乌托邦和反乌托邦的电视剧佼佼者,2011制作的电视剧,如今再看都仍具有很强的前瞻性。《黑镜》通过架空的现实或不久的将来对于新技术的应用场景,向我们展示了那些关于技术的美梦是如何一步步变成噩梦的。

《黑镜》剧照,2011

文学作品展现虚构的世界十分考验读者的想象力,而设计为观众提供想象的线索,以未来的试验品方式呈现,帮助观众从不同视角进行思考。

比如说“反设事实”这一手法。这是一种需要人们去主动完善的思维实验:以“如果……”出发去思考当一个历史事实被改变的结果。反设事实在历史上通常被用于理解重大历史事件的关键点及其对世界的影响。最著名的例子就是,“假如希特勒和第二次世界大战不存在”。对于设计而言,比起单一的预言,通过创造和展现一个思维实验的平行宇宙,可以更生动地为我们提供一些基于未来的全新选择。詹姆斯·钱伯(James Chamber)曾提出,假如担任《蓝色星球》旁白的大卫·阿滕伯勒(Sir David Frederick Attenborough)是一位工业设计师而非纪录片制作人,仍带有对大自然的热爱,会做出怎么样的设计呢?钱伯根据自己反设的事实,创作出了《阿滕伯勒设计》(The Attenborough Design Group),从阿滕伯勒的视角探索动物行为可以如何应用到工业产品上。比如“健康收音机”(The Gesundheit Radio)就是一台自带清洁功能的收音机。正常情况下,收音机会因堆积灰尘而停止工作。健康收音机则解决了这个问题,通过震动发出的“滋滋”声的同时将灰尘喷出体外。本系列作品提议增加机器的自身关爱功能,延长了它们的使用寿命,为可持续性设计带来了新的启发。寿命的延长和仿生设计也促进了机器和使用者的情感纽带。

詹姆斯·钱伯,阿滕伯勒设计,2010

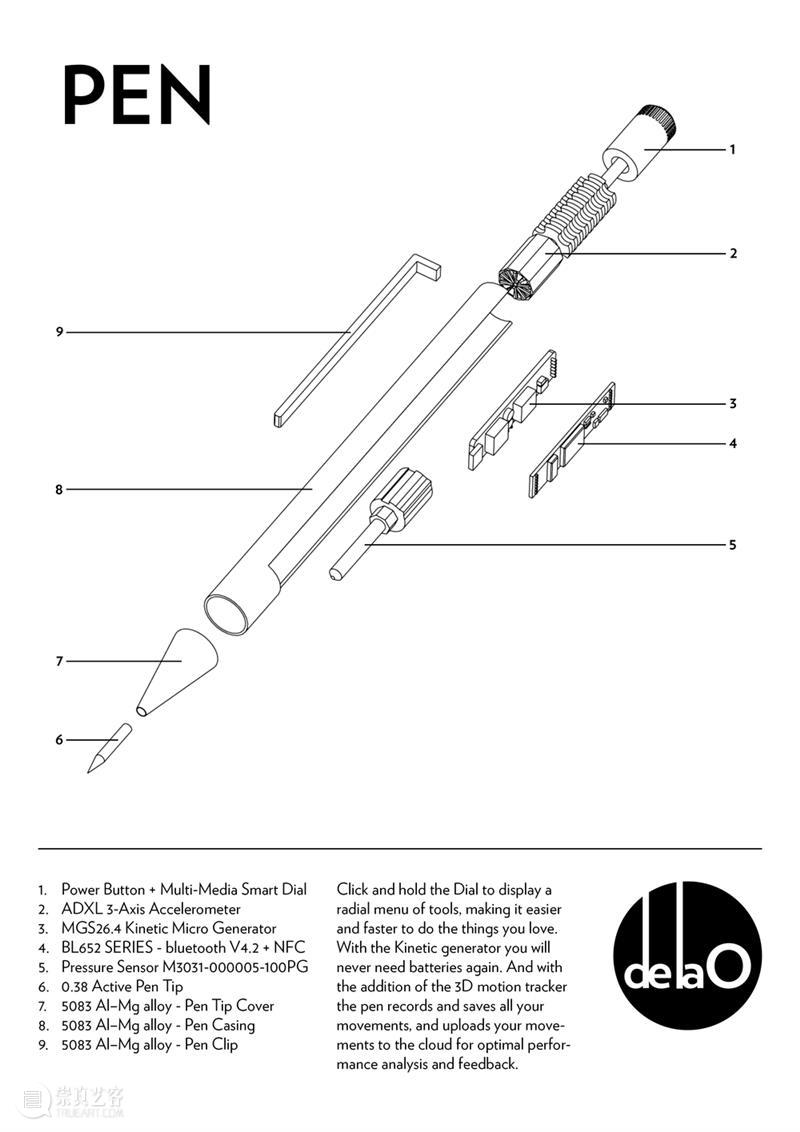

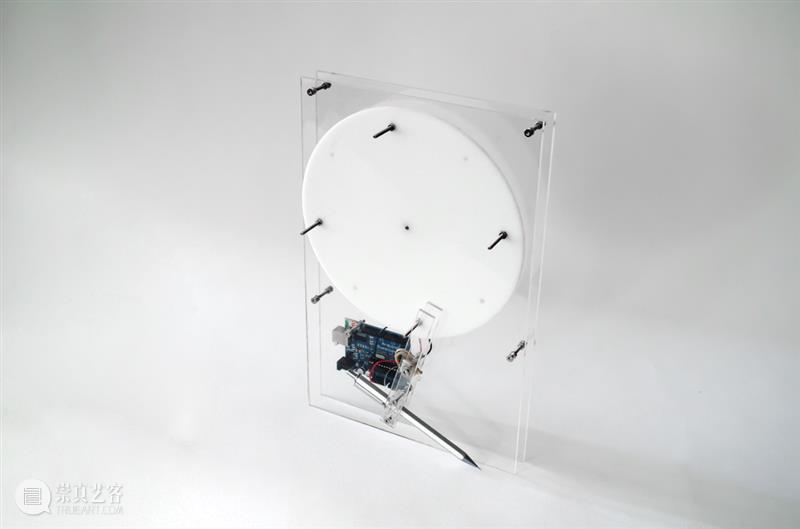

与反设事实接近而有更长远见的是使用“假如”情境。假如法让创作者脱离叙事,直奔主题进行最大化探索。delaO设计工作室(delaO design studio) 创作的《流言网》(the Gossip of Things)是“假如法”在设计上应用的一个好例子。故事背景是在被卡尔索集团经济垄断的墨西哥,集团为了最大化员工价值,在屏幕、签字笔和鼠标上安装了传感器以随时监测员工是否处于工作状态。而善于另辟蹊径的员工则相应制作出能一直敲动笔杆、滚动鼠标、模仿真人眼珠的装置应对这一非人道制度。

delaO设计工作室,流言网,2018

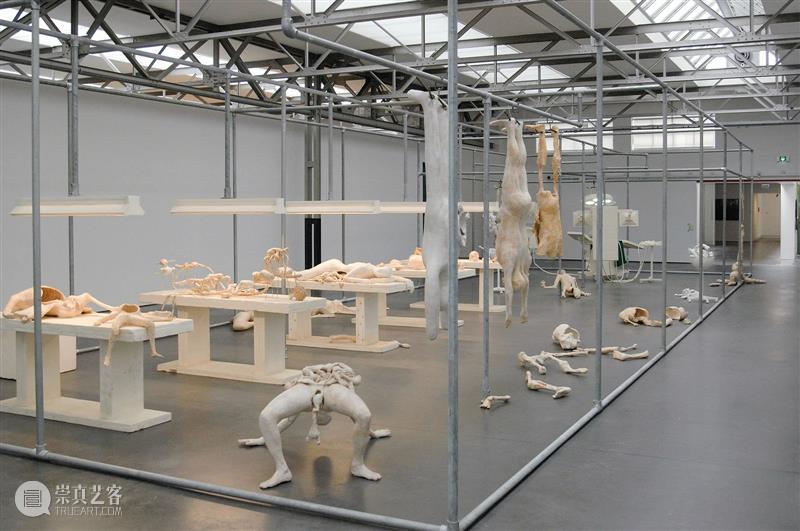

阿特列尔·凡·列斯豪特(Atelier Van Lieshout)创造的《奴隶之城——从发源地到发源地》(Slave City)则是一个更极端的例子。列斯豪特探讨设想出一个拥有20万雇员的城市,每年可创造出78亿欧元。那么,这样的城市需要什么样的规模才能足以支撑人类的“自给自足”?人既是生产能源的奴隶,身体也是一种能源。列斯豪特通过设计剖析了这样一个城市需要的器械、空间、建筑类型、系统和建造过程,同时展示了城市将如何以最佳经济运行。

阿特列尔·凡·列斯豪特,奴隶之城——从发源地到发源地,2007

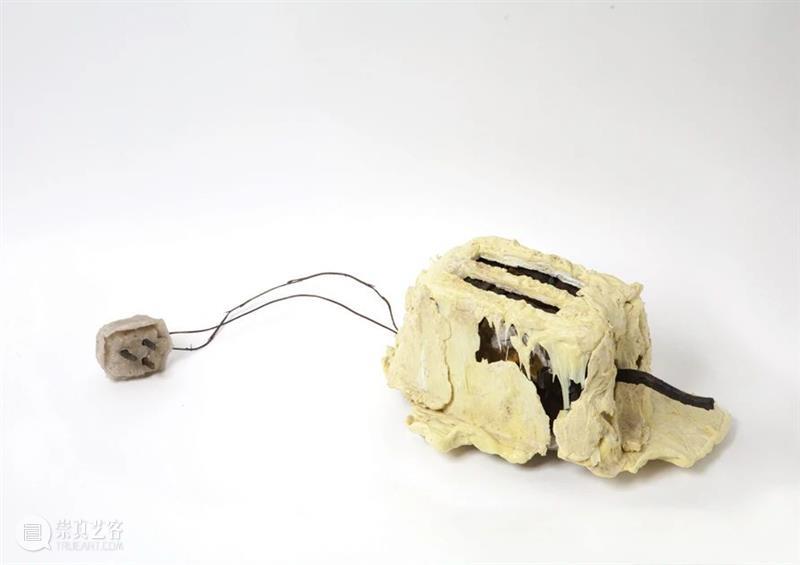

归谬法(Reductio Ad Absurdum)也属于一种思考性实验。归谬法需首先假设某命题成立,然后极端推理出荒谬无比的结果,结论用于反证原命题不成立。通常归谬法推理都带幽默。譬如托马斯·特怀特(Thomas Thwaites)设计的《吐司机项目》(The Toaster Project)。特怀特决定一切从头开始,制作一个吐司机。命题来自道格拉斯·亚当斯(Douglas Adams)的《基本无害》(Mostly Harmless):“若一人孤身流落未知星球,他恐怕造不出吐司机。最多只能做出个三明治,仅此而已。”在花费9个月,跋山涉水采矿,钻研炼金术,甚至尝试去海上油井获取制造塑料所需的石油后,他最终制造出了一个几乎不能用的吐司机。

托马斯·特怀特,吐司机项目,2009

思辨的问题对于设计师而言,是它的虚构性。虚构性一直被视为贬义,因为它不“真实”。但当“真实”被定义为“可购买”的,也不是一件好事。今天的设计师在尽自己所能地参与和维护着各种虚幻——电子游戏、VR,各种需要维持的产品品牌化等。设计师在今天是虚幻的先锋,思辨也几乎无处不在:车展、高定服装秀;设计也被工业吸收,并熟知工业的梦想,熟知到了无法做设计自己的美梦的地步,更不可能做与社会相关的梦了。思辨设计的目的,应当是“搅乱现状的浑水,而不是单一地预测未来”。要开发出这一潜质,设计需要从工业中独立,发展更多的社会想象,拥抱思辨文化,之后可能会如MoMA策展人保拉·安东理尼(Paola Antonelli)所说,我们才能看见一个拥有理论形态,致力于思考、反思、启发和为即将面临的挑战提供新观念的设计。

❖

"De Pont; Joep Van Lieshout/Atelier Van Lieshout – Slave City". Lost Painters, 2020, https://www.lost-painters.nl/de-pont-joep-van-lieshoutatelier-van-lieshout-slave-city/.

"Gossip Of Things — Delao Design Studio". Delao Design Studio, 2020, http://delao.mx/got.

"Slave City / Atelier Van Lieshout". Archdaily, 2020, https://www.archdaily.com/30114/slave-city-atelier-van-lieshout.

Dunne, Anthony, and Fiona Raby. Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. The MIT Press, 2013.

"The Attenborough Design Group". Vimeo, 2020, https://vimeo.com/12799193.

Thwaites, Thomas. The Toaster Project. Princeton Architectural Press, 2012, p. 35.

Chambers, James. "Artificial Defence Mechanisms – James Chambers". Jameschambers.Co, 2020, https://jameschambers.co/objects/.

(英)安东尼·邓恩,菲奥娜·雷比,张黎译,《思辨一切:设计、虚构与社会梦想》,南京:江苏,凤凰美术出版社,2017年

欢迎投稿

“设计思”专栏公开征集设计评论与思考类优秀稿件,稿件一旦被征用,我们将支付相应的稿费并将文章发布在华·美术馆平台。

投稿邮箱:media@oct-and.com

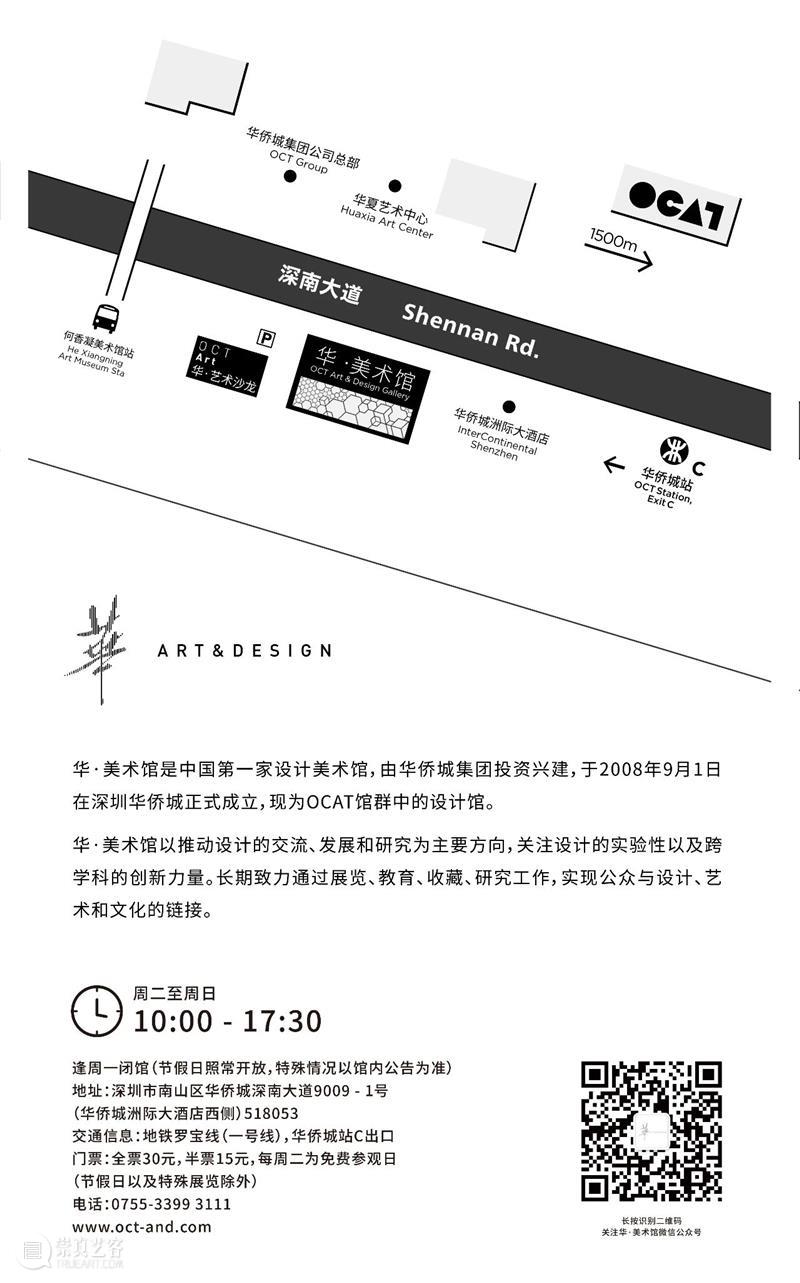

正在进行……

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享