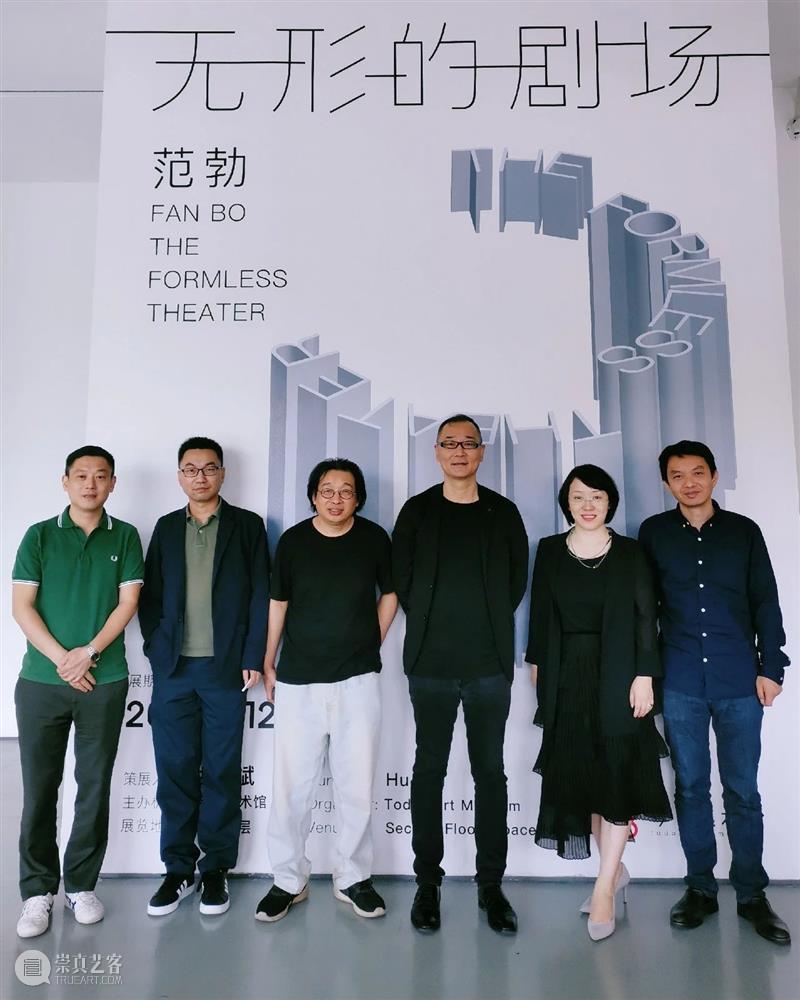

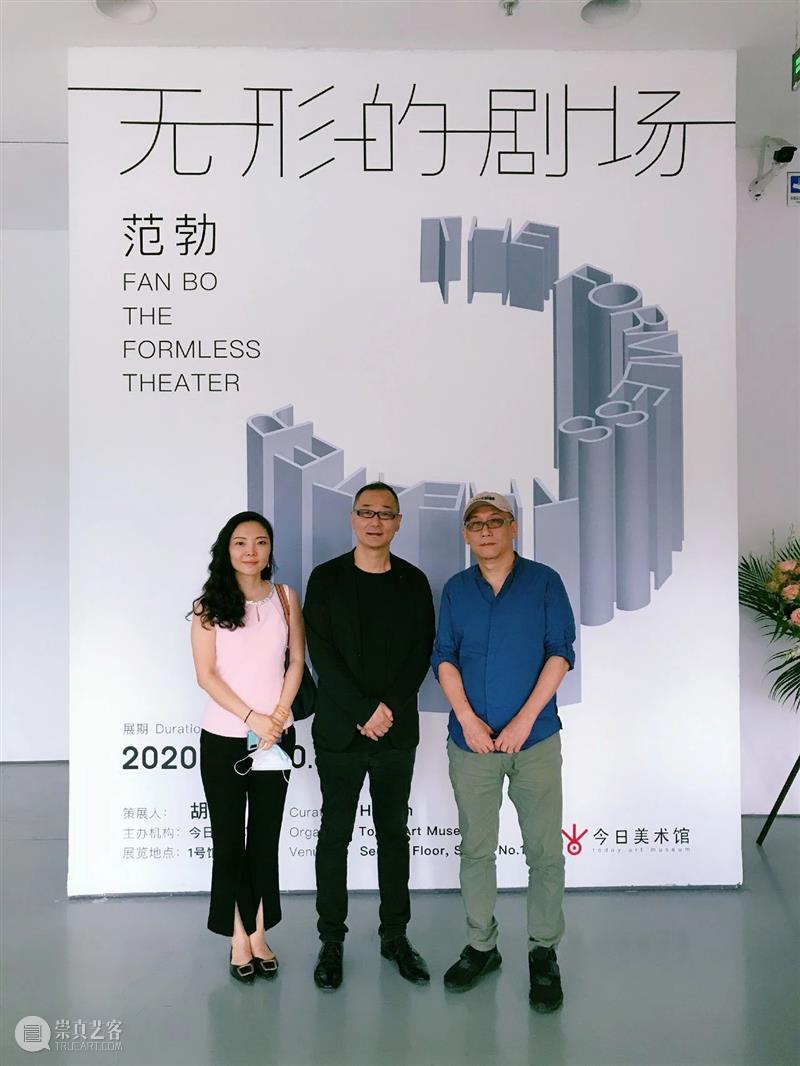

▲“范勃:无形的剧场”展览开幕现场

“范勃:无形的剧场”,已经开始,也并不会结束。

它在今日美术馆,却无处不在,与我们每个人的生活如影随形。

布/展/现/场

近三十天的展览,今日“无形的剧场”迎来了各行各业、形形色色的观众前来观展和他们的个性化解读。

艺术家范勃的作品非常具体,这并不是说作品的细节和质感,而是像对医生描述不适,是切身、强烈且无比清晰的。通过观展获得的是人类感知下对世界的思考,由此延伸至社会各层面的现象与问题。

作/品/赏/析

降临

▲《降临》,水池、影像、水、造浪机、药片,800x400x12cm,2020

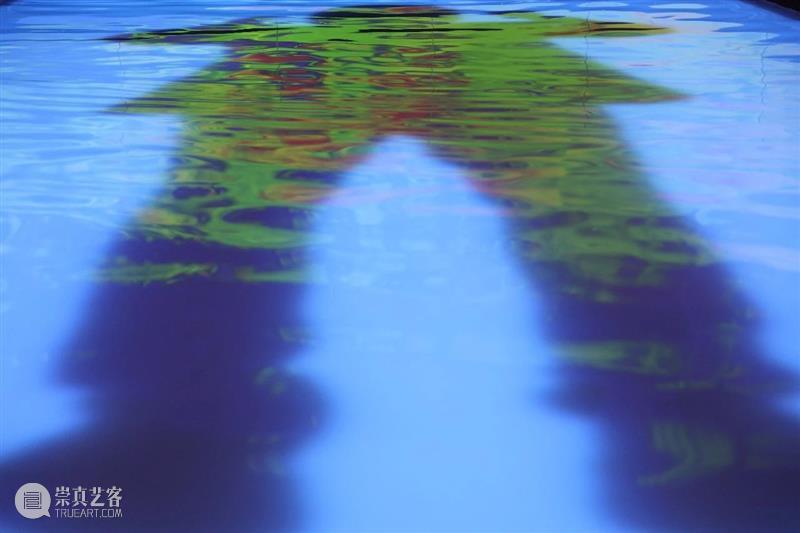

如影

▲ 《如影》,尺寸可变,热感应装置、投影,2020

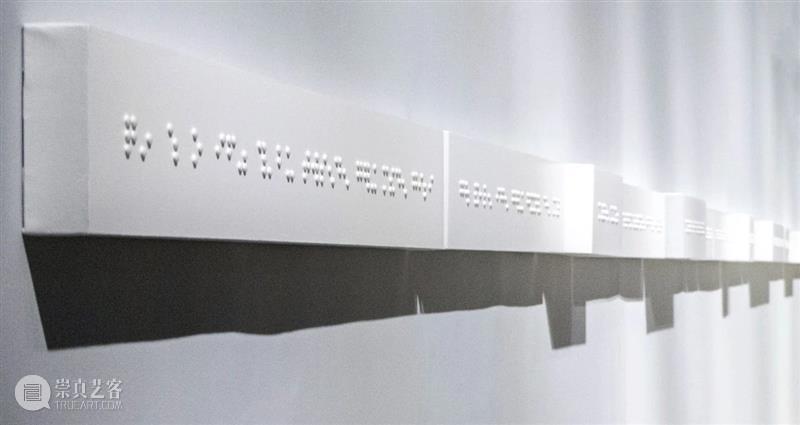

终有乌篷船吱吱哑哑

▲ 《终有乌篷船吱吱哑哑》,1476x20 cm,影像、布面综合材料,2019

Emmanuel

▲《Emmanuel》,尺寸可变,家具、生活用品、药粉,2020

人的感知极为复杂!艺术家范勃则去繁存简,以减法阐释知觉、心理与情感的关系,去呈现今天社会由每一个人组成并交织而成的“大剧场”。4组以“药”为线索的作品,通过影像、装置和体验的形式,饱满并恰当的为观者呈现展览的主题及概念,这是艺术家多年累积的结果,是长期历经思考而沉淀出的精华。好似E=MC2看似简单的公式,却包含了物理世界的无穷奥秘。令人费解的问题,其答案往往就是如此朴实无华。

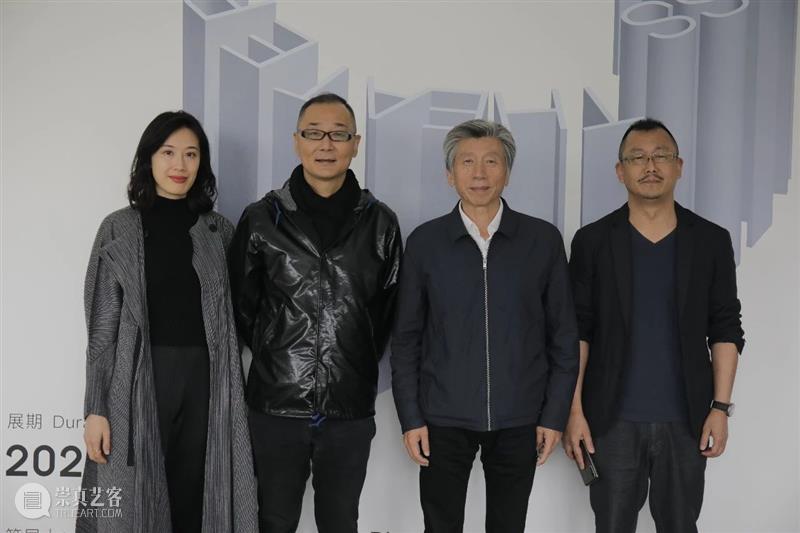

开/幕/现/场

在当下浮躁不安的环境中,“今日”所带来《范勃:无形的剧场》——这样一场引发观察、思考,带有关怀感和艺术疗愈的展览,既体现了艺术家在当下时代中的角色与作用,同时也是一个美术馆社会责任的体现。

大/咖/云/集

▲ 开幕式现场嘉宾精彩花絮

▲ 开幕式现场

如央美院长范迪安所言:

“范勃把展览做得更加深入,把它做到更加直指生命的存在、人的存在、人感知世界的方式和提示我们每个人要更多地追寻自己感知世界的方式。这些问题就使得这个展览具有更高的思想性。”

“今日美术馆把握了时机,在这个时候站出来。我想更会让我们思考,在面对突如其来的疫情,而且是全球的遭遇、境遇这样的前提下,我们怎么样更好地体验生命,体会人与人的关系、人与社会的关系。所以在这些作品面前,我觉得就好像看到了今年春天我们受到疫情突然袭击的、疫情爆发蔓延的那么一种紧张感,甚至有一种来自内心的颤寂,我觉得这样就跟我们在这个疫情之后的这个背景下,或者说现在还在群防群控疫情的这个背景下的整个社会文化心理形成了关联。”

学/术/沙/龙

▲ 从左至右:四川美术学院美术馆馆长何桂彦、复旦大学哲学学院青年研究员鲁明军、清华大学人文学院教授汪民安、艺术家范勃、今日美术馆学术副馆长晏燕、策展人胡斌

▲ 策展人、论坛主持人胡斌

▲ 论坛嘉宾 清华大学人文学院中文系教授汪民安

▲ 论坛嘉宾 四川美术学院美术馆馆长何桂彦

▲ 论坛嘉宾 复旦大学哲学学院青年研究员鲁明军

▲论坛现场

9月13日,在今日美术馆1号馆2层举办了以“艺术中的多重感知”为主题的学术沙龙。本次沙龙在感知与艺术的历史脉络以及哲学话语的梳理中开启,并结合艺术家范勃的系列探索,而激发有关人的感知世界、心灵世界新的可能性的思想碰撞。

无形的剧场,来源于个体,它的生命会伴随每个人延续下去,或许这就是艺术不可替代的意义。

闭/幕/日

▲ 舞蹈家李倩和彭捷在展览现场的精彩演绎

10月9日,舞蹈家李倩和彭捷在今日美术馆《范勃:无形的剧场》展览中演绎了经过精心推敲和思考的舞蹈。这组舞蹈没有命题也没有单独阐述,它不作为展览附属,也不为作品增添或减少原有的意义。换句话说,舞蹈家和他们的形态便是展览本身,是作品本身。

感谢艺术家范勃,感谢每位实现和参与展览的老师和朋友,感谢每一位置身于剧场的朋友们。文末借用艺术家范勃的话:无论何时,祝大家身体健康!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享