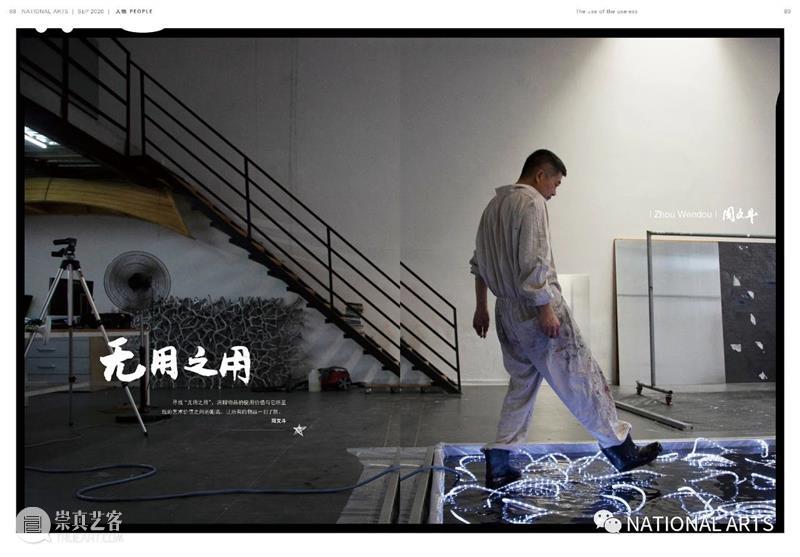

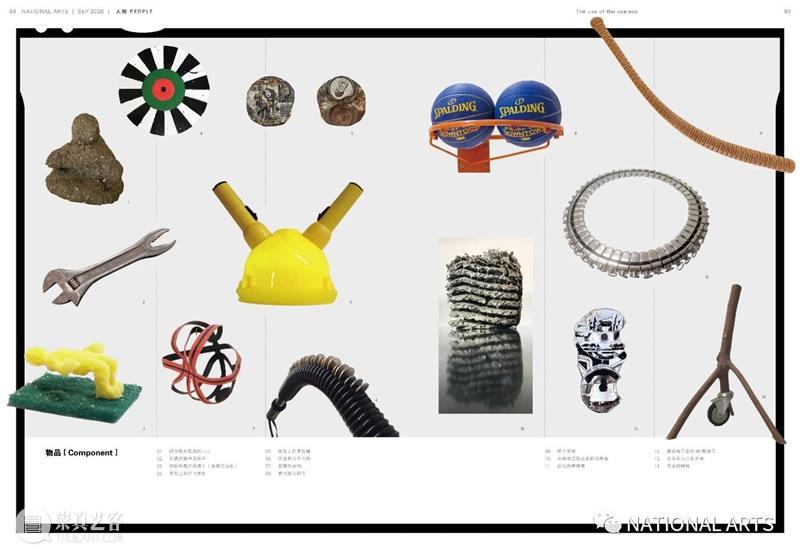

寻找“无用之用”,消解物品的使用价值与它所呈现的艺术价值之间的距离。让所有的物品一目了然。

——周文斗

在周文斗的作品中,我们很难看到挣扎、纠结、残酷的因素,更多的是一种平和、幽默、调侃的态度,但这些态度都指向了另一个精神层面的态度:警惕。从他的作品中,直面而来的是一种幽默,一种奚落,和一种调侃的小情调,在给观者撕开了一个较小的角度之后,自然而然带给观者的是一种内省式的警惕的态度。警惕,更多地像一个辅助性的词汇,周文斗的艺术创作温和地给了大众一种建议性地警惕语言,让接触到的人去思考。反思目前的状态和社会议题。

—— 陈澈

他看上去并没有西班牙的痕迹甚至艺术家的气息。但木讷其外,灵机其中。他生活在生活的背面。

仅从方法论看,使用现成品做装置在中国当代艺术中已经成为相当普遍的手段。但文斗仍然给我一种新鲜的感觉。比较起来,他不像中国当代艺术家那样具有普遍强烈的社会学“问题意识”,没有政治波普的批判色彩,不是当代国际语境中,被期待的那种姿态轩昂的斗士。对文斗而言,重要的是艺术。也许他的微不足道正是他的力量所在。

—— 唐尧

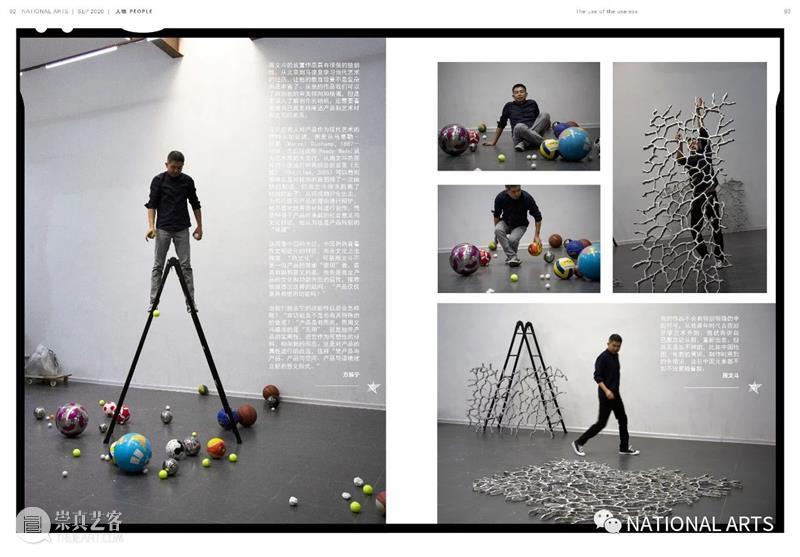

周文斗的装置作品具有很强的独创性,从北京到马德里学习当代艺术的经历,让他的教育背景不是复杂而是丰富了。从他的作品我们可以了解到他的审美倾向和格调,但是要深入了解创作的动机,还需要看看他自己是怎样阐述产品和艺术材料之间的关系。

没见过有人对产品作为现代艺术的材料大加论述,倒是从马塞勒˙杜象(Marcel Duchamp,1887-1968)之后现成物(Ready Made)成为艺术界的大流行,从周文斗的那件把小便池打碎再组合的装置《无题》(Untitled,2005)可以看到那确实是对杜尚的意图做了一次幽默的解读,但周文斗很快脱离了杜尚的影子,从现成物衍生出去,为自己使用产品的理由进行辩护,他不喜欢使用原材料进行创作,而是钟情于产品所承载的社会意义与文化特征,他认为这是产品特别的“味道”。

这很像中国的烹饪,中国把熟食看作文明进化的特征,而在文化上也推崇 “熟文化”。可是周文斗不是一位产品的简单“使用”者,最具有讽刺意义的是,他先是肯定产品的文化和功能方面的属性,接着他就提出这样的疑问:“产品仅仅是具有使用功能吗?”

当我们抛去它的功能性以后会怎样呢?“非功能是不是也有其特殊的价值呢?“产品是有用的,而周文斗瞄准的是“无用”,就是抛弃产品的实用性,把它作为可塑性的材料,构架新的形态。这是对产品的属性进行的改造,这样“使产品与产品、产品与空间、产品与语境建立新的意义形式。”

—— 方振宁

我的作品不会有特别明确的中国符号,从我青年时代去西班牙学艺术开始,我就告诉自己要忘记从前,重新出发。但其实是忘不掉的,比如中国地图,龟裂的黄河,制作时用到的失蜡法,这些中国元素都不知不觉跟随着我。

—— 周文斗

▲硬币粉末捏成的小人

▲长锈的瑞典活扳手

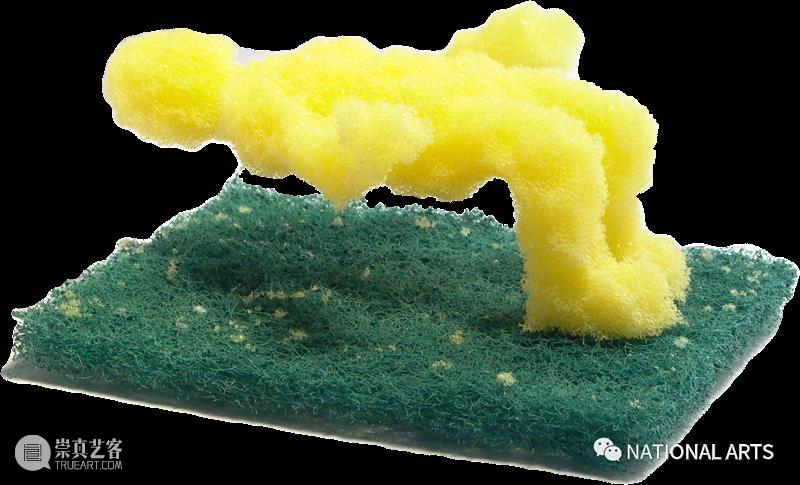

▲保持平衡的海绵人(海绵百洁布)

▲重新上色的飞镖盘

▲荒岛上的易拉罐

▲安全帽与手电筒

▲两个篮球

▲臂力器与硬币

▲篮球的结构

▲从墙体里取出来的马蜂窝

▲软化的棒球棒

▲藏在哨子里的49颗珠子

▲宝马车大灯反光碗

▲行走的树枝

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享