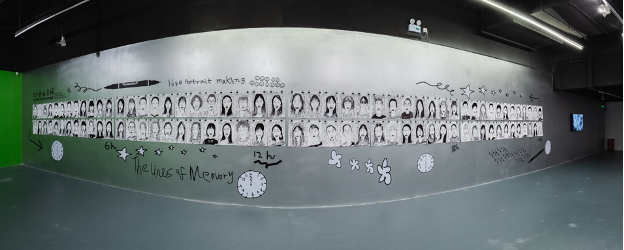

“十五分钟的交换”画像现场

当社会联结的惯常生态已然被互联网形塑,当“面对面”成为陌生感的词组,面对原子化的个体,“十五分钟的交换”像是在试图探索或重建一种仪式性的社交现场:以绘画为媒介,在浓缩的空间中放大时间,感受人群。

“绘画只是一个开始的动机”

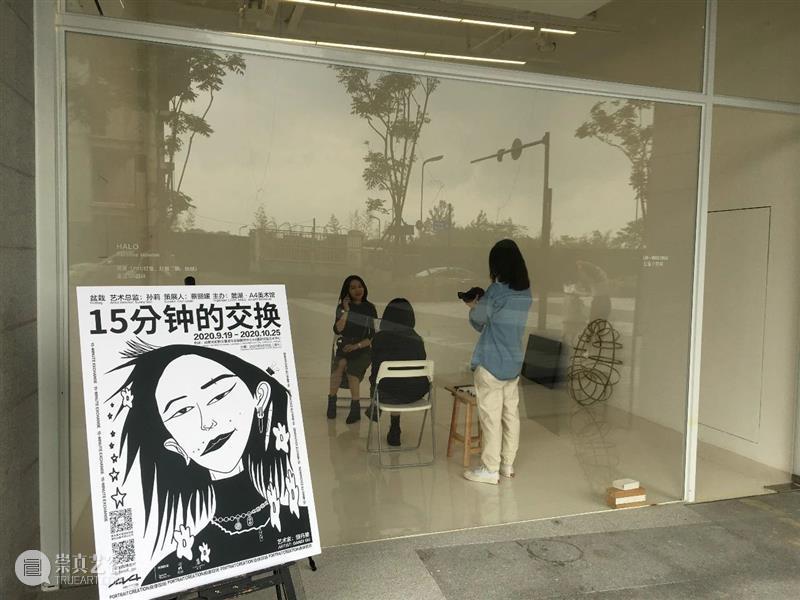

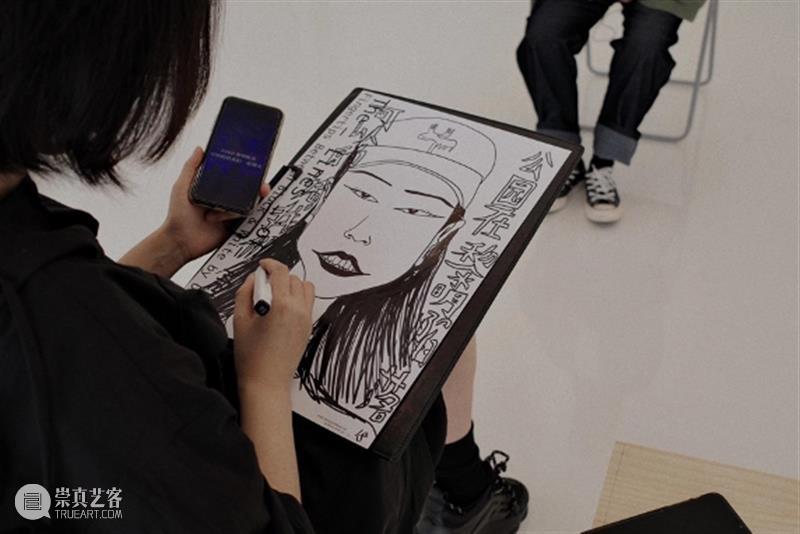

2020年9月13日至16日,在成都A4国际驻留艺术中心,插画艺术家Dandi Gu用四天的连续时间,以十五分钟为刻度,为96位画像志愿者当场完成了带有他们个人印记的肖像创作,作为麓湖·A4美术馆青年艺术展“盆栽”的参展项目。在Dandi看来,绘画是一个开始的动机,让两个陌生人之间的相互观察获得了某种“实验”的属性:未知而新奇,同时充满令人不安的不确定,与有待激发的无尽潜力。

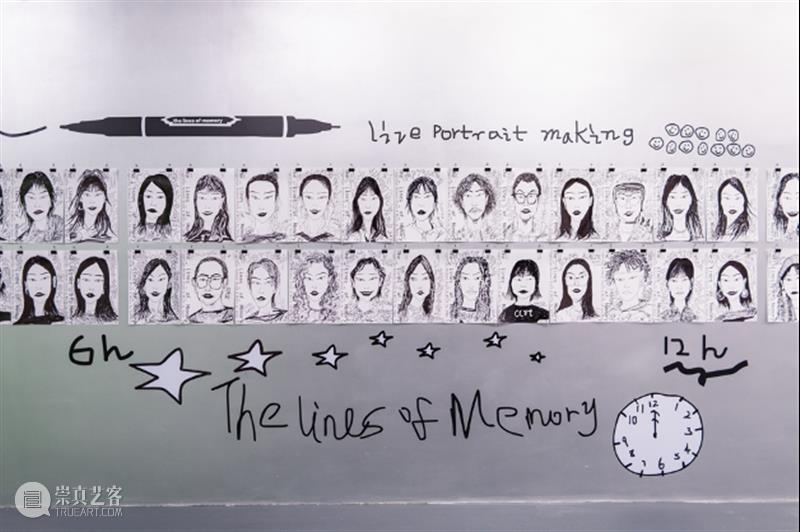

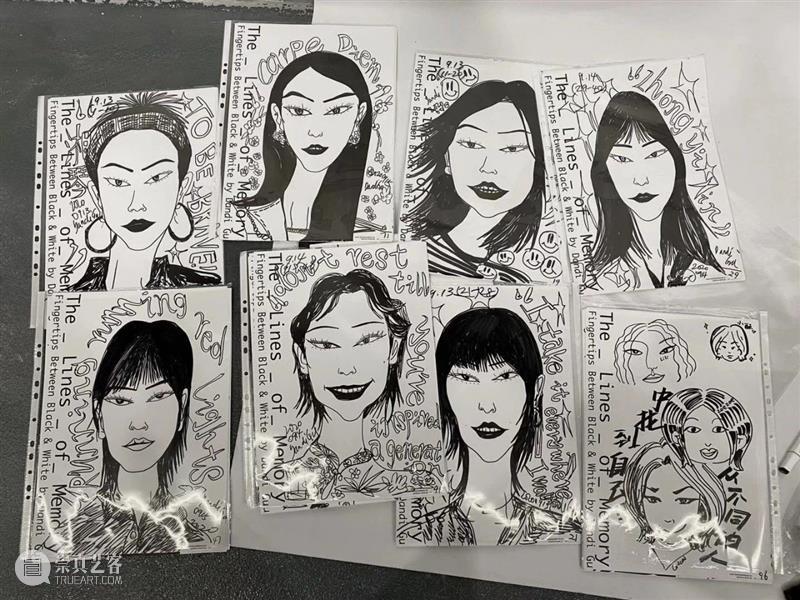

青年艺术展“盆栽”现场:“十五分钟的交换”部分肖像作品

十五分钟的社交时空内,“面对面”可能遭遇的各种不适、尴尬、表情管理的瞬间,都未被规避而是直呈。一切掩饰和真实,有意控制或无意流露,自我维系和他者想象,顾虑重重或随性放空,全都被画笔捕捉并剖析,黑白线条的意义不断放大,“当下”获得形式故而定格,最终成为生命的一段独家记忆。

画像是对属于两个陌生人的十五分钟社交记忆的见证和呈现。艺术家用线条触碰眼前人的经历与故事,参与者用注视回应艺术家的观察,同时想象艺术家的思绪和心灵。每一位参与者的视角和言说,将因绘画开启的双向交流向更远延伸。

“十五分钟的交换”第一天画像现场

// 来自参与者的声音 //

// 十五分钟是一种怎样的体验?//

“其实我很放松,我把Dandi当成一个朋友,但我有点纠结自己应该如何把控这个距离,是应该很日常的聊天,还是把自己切换到一个比较深入交流的状态?我本来是期待她会更主动地问我一些问题我也在想我是不是该提问式地去了解她,但其实我们还是说了很多废话,比较自然地聊天.....我故意带上了墨镜,因为我开始想着这样画出来应该会很酷,但戴上之后我又觉得似乎有碍我们之间的的交流,因为我觉得在这十五分钟内,交流是很重要的,但当我取下墨镜的时候,她又开始画墨镜了。”

“我第一次看到创作者,也从外表打量,猜测这是个什么样的人,就好比我出现在她面前,她也要审视我一样。当然,为了缓解尴尬和紧张的氛围,在绘画的过程中大家也有交谈和聊天。我心里有想,她是哪里人?她是不是和我一样也有美院的经历?十五分钟,是个相互观察和交流的过程,时间过得很快。”

“她对我一直笑,我也对她一直笑。”

“其实我对绘画的结果没怎么想象,我更享受的是绘画的这个过程,我们彼此交流沟通的这十五分钟。”

“由于自己之前经常拍照,我很清楚照片背后的自己哪个角度、哪个表情是好看的,但绘画对于我而言是未知的,又是跟一个陌生的艺术家合作,所以一开始是有一种不确定、不安全的感受。”

“在画像过程中我是一种比较放空的状态,我一直能听到Dandi的笔的声音,沙沙的,在画板上移动,就也很期待她会把我画成什么样子。但我对画像没有具体的期待,拥抱一切可能性。”

“我也喜欢画画,我觉得我之前画别人的时候注意力会非常集中,会极其细致地观察被画者,而今天作为被画的模特,我反而放松,自在,开始观察起那个画画的人,观察她集中精神作画时的神情。这个画像活动其实也提供了一种相互观察的契机吧。”

“其实我当时有点尴尬,尤其当艺术家看我的时候,我就有种‘我该做出什么样的表情’这样的感觉,很多时候都在‘尴尬’和抚慰自己‘不要尴尬’之间循环。感觉不是非常自然,虽然也比较放松,算不上刻意维持一些东西,但不是我最舒服的状态。”

“我看她画画的时候会想,她在看我身上哪里?她画到哪里了?她会把我画成什么样子?我心里面对她的画大概有一个想象。我也会偷偷看她,她耳朵真好看,很有辨识度。”

“你不是人肉画像机”

以画像开启的社交实验,让画像本身成为“反机械”的存在。“交换”让十五分钟的时间变得“有机”,让陌生人的互动升华为艺术家与参与者的“共创”。这其间,是碰撞、感受,和生长。十五分钟,是人与人的交集,以及互相留下的彼此生命的印记。

“十五分钟的交换”第一天画像现场, 感谢艺术家供图

// 如何定义这十五分钟?//

“我觉得这个活动特别有意思,不但有带有Dandi个人风格的一个肖像作为成果展现出来,还有两个彼此并不了解的陌生人之间的交流,最后还会有一些文字或者图像的元素出现在画面上,可能是她觉得重要的一些词,或者是参与者自己觉得重要的词,作为对过去的十五分钟的一种总结。我觉得整个过程特别有机。”

“她通过和参与者的聊天来了解一个人。十五分钟看起来并不长,但是她要通过聊天来融合自己的画风,把被画人的故事记录在画上,所以这其实也挺有挑战的。她把这十五分钟内关于每一个人的记忆碎片拼接在每一幅画上——相对于静止的相片,我认为绘画可以做到把时间的流动性熔铸其中。所以通过每一幅画我们其实可以看到每一个人,在他身上之前发生了什么重要的事情,有什么故事,这些都记录在画中了。”

“这个画像活动的主题是‘交换’,我觉得在她和陌生参与者的互动中,这种‘交换’的意义会更明显一些。我之前跟她认识嘛,尽管以前有过联系的人在这个情景下相遇,也会产生一些新的交换,因为彼此的互动身份已经发生转变,比如我和她之间是同事的关系,现在却成了艺术家和共创者的身份。而且她不是会画很多很多人吗?我觉得在这样一种群像式的刻画中,她会遇到形形色色的人,会得到很多不同人的经历和信息,一些生活的现状,这些感受和记录都是有意义的。”

“我觉得对于艺术家而言,她可能就是从一些小的访谈中了解到各行各业的人,从中吸取不同的信息和经验,而对我们而言就是这样的一个艺术体验,不是每个人都有机会获得艺术家的这十五分钟。这十五分钟拉近了我们普通人与艺术家之间的距离,让我们也能参与其中,体会到创作的感受,我们也成为了“共创”的一份子。”

“通过这样一种方式你可以了解很多人,因为在路上遇到的陌生人你不一定会和他们产生交集,但通过为他们画画,你能够更加直接地感受他们当下的状态,大体上是怎样的性格,有什么特点。我觉得很有意思,在有限的时间内能够接触到比别人更多的东西。”

“艺术在我看来是解放人的天性,我以前是比较封闭的,退休之后我就开始放飞自己了。在我看来,这个画像活动虽然时间很短暂,但是可以和另外一个年龄段或者说另外一种职业身份、背景的人在绘画的过程中交流互动,甚至产生共鸣,我觉得这对一个人的生活而言也是一种丰富吧。因为人活在世上,必须要和各种各样的人产生交流,交流有语言、文字的、肢体的,而这种交流是通过绘画的方式,是一种新的沟通的途径,是值得体验的。”

“十五分钟”:当时间成为感知物

15分钟乘以96张画作的数目,是Dandi Gu生命中的24小时。这24小时,由与96位陌生人交换而来的记忆拼凑起来,并由画笔定格为一张张肖像。每一张肖像背后是艺术家曾用15分钟的社交时间去试图走近的一个活生生的人,他们有自己的个性、故事,与独一无二的生命轨迹。对于艺术家而言,每一个十五分钟都充溢着他们的音容笑貌,他们彼刻的情绪与思想,或是静默与注视。这对他们而言同样成立:他们曾花上15分钟的时间等待一幅肖像,或者享受一场聊天。相同的是,艺术家与参与者曾共度生命中的十五分钟——他们都曾感受时间的流逝,抑或思考关于时间本身的记忆。

青年艺术展“盆栽”布置现场,Dandi Gu正在完成画像上架前的墙上手绘, 感谢艺术家供图

“盆栽”展览现场“十五分钟的交换”:画像志愿者们和自己的画像合影, 感谢艺术家供图

// 每天抽出十五分钟做一件喜欢的事 //

// 你会选择什么?//

“最近可能会比较想去喂流浪狗,因为在工作场所附近经常看见流浪狗,看见它们之间发生的一些很感人的小事,比如狗妈妈每次都会叼一个饺子留给她的狗儿子吃。如果有十五分钟的话,希望能跟小动物呆在一起吧,我想去照顾它们。”

“最近生活压力比较大,所以最希望给我十五分钟,让我什么都不用想。但你越不想去想的事情可能越是在脑海中挥之不去。如果能有十五分钟,让我大脑一片空白,那也是件挺幸福的事吧。”

“我突然感觉到,好像自己已经很久没有想过这样的问题了,每天都被排的满满当当,被各种各样的信息和资讯充斥,如果真的有这样的十五分钟能让我安排,希望自己能放下手机,不管干什么,只要不看手机,不去管别人对自己的期待和要求,除此之外干什么,都是自由的。”

“读诗,写诗。随便什么诗歌都可以。因为我自己还蛮喜欢半夜躺在床上读一些别人的诗,进入自己的时间,可能平时攒了很多东西,但它不成体系,也不构成一些正常的完整的句子。这些碎片化的想法,你没有办法去在你的脑海里一一梳理,那就把它们记录下来,我觉得还蛮治愈的。”

“我喜欢的事情有很多,同时我又是一个容易厌倦的人,所以我觉得我可能不会去选择固定地做某一件事,比如说这段时间听歌让我快乐,那这十五分钟就留给听歌,另一段时间收拾房间让我快乐,那这十五分钟留给收拾房间。我不会限定这十五分钟必须要做什么,我会根据我即刻的心情安排各种各样的事。”

“那我可能就会抱着我的狗吧,我现在也会这样,每天抱它五到十分钟的样子,什么都不干,就紧紧地把它抱在怀中,用劲吸它的味道,就很解压。”

“盆栽”布展现场,Dandi Gu和她的画像作品

// 有没有印象深刻的十五分钟经历?//

“应该是跳伞的时候,因为之前没有心理准备,是朋友硬拉着我去的,所以那等待的十五分钟内我内心十分煎熬,但当真正上了飞机准备跳下去的那一瞬间,却反而变得坦然。”

“有一次我去一座山上看萤火虫,要走一条很长的山路,没什么灯光,有一只小狗一直跟着我,它可能是走丢了,跟着我大概走了十多分钟突然发觉跟错人了,后来我就收养了它,我们成为了一家人。”

“之前成都有一个叫‘穿裙子的男孩’的活动,当时我和另外几个朋友参加了那个活动,我们从地铁站走到活动场地,差不多十五分钟吧,全程都穿着裙子,一路上周围的人都看着我们,我觉得那是段很有意义的时间。”

“应该是在我本科的毕业典礼上。我在澳洲读书,当时是冬天,但是我为了好看穿了裙子,大家需要排队准备上台,我就在寒风中等了大约十五分钟。当时内心蛮感慨的,因为一旦从台上下来,就意味着要告别这个校园,告别自己的学生时代了,所以那十五分钟的记忆,就是焦急又有点冷,想快点结束,却又不想结束。”

“我觉得自己有很多可以用十五分钟这个单位来计量的时刻吧。比如有一次家里停电了,什么光的都没有,也没有什么吃的,我当时要搬家,冰箱里还冻了一些虾,所以大概在那个时间段内,我就在燃气灶上把那16只虾全都煮完了。在一个黑灯瞎火的环境中,只有燃气灶上有火,虾在上面煮,大概整个过程有15分钟吧,就挺奇妙的,没有人讲话,我也没有想别的事情,就在厨房——阳台——燃气灶那样一个相对狭促的空间里,静静地等待。最后虾煮得很成功,就是我吃坏肚子了。”

“小时候在超市买东西,我妈妈走了,但排队排到我了,那样一种焦急的记忆一直很深刻。”

“有一次我和几个朋友一起去爬溶洞,那天刚下了雨,地很湿滑,我发现我走错了路,应该走左侧的路,我走成了右侧的,右侧全是悬崖峭壁,我发现自己走错了之后就往回走,结果脚滑了一下,当时我太紧张了,心想如果摔下去的话,我这辈子就完了。这件事情对我而言印象特别深刻,回来之后还经常做噩梦。”

“高中的时候,我会去琴房练钢琴,隔壁班有一个男生也是跟我一个钢琴老师,但我们不太认识,他有的时候会帮我开琴房的门,琴房的钥匙有一大串。有一次他帮我开门,可能有十五分钟吧,他都一直找不到那串我们琴房的钥匙,每一串钥匙都有试过,但一直打不开门,就是一个非常尴尬的十五分钟,我至今印象还非常深刻。这样的记忆碎片可能有些无聊,但回想起来也是有趣的。”

“我现在突然想起来的是一件令人害怕的事情。之前我跟我朋友一起去马来西亚旅游,去看日落,就我们两个女孩。关于看日落,我们只想到了它最美的那一瞬间,但我们忽略了一点,日落之后其实天会完全黑下来。当时是在海边,日落时我们身边有很多人,但我们没有意识到人潮在慢慢退去。当我们从海边出来,天已经完全黑了,周围基本没什么人,我们打出租车,司机不会英语,看到我们是游客开始漫天要价,恐吓我们。我同伴当时都快吓哭了,我安慰她说我们不慌,先去有光亮的地方,然后很幸运地走了两三步路就看到一个很亮的市场,遇到一位很好的当地人,她会说英语,最后帮我们打了一辆车。这段经历大概有十五分钟左右吧,应该是我近几年每次回想起来都感到最后怕的一件事。”

“疫情的时候我在国外,我男朋友从另外一个国家飞过来到我的国家来看我,因为机场人很少,从他下飞机到见到我,大概就过了十五到二十分钟。那样一种等待的感觉,记忆犹新。我当时其实是既担忧同时又开心他能来,万一在飞机上出事情了怎么办,有一种惴惴不安的感觉,但又非常期待。因为当时我俩有一个共享位置的app,可以看到每分钟他在哪个位置,我在哪个位置,感觉每一分钟都过的异常清晰,一点点看着我俩的距离越来越近。”

“有一次在地铁上,身边坐了一个小姐姐,感觉她是加班回来,特别累,就靠在我身上睡着了。我本人其实平常不太习惯和完全陌生的人这样接触,但在那样的情况下也不忍心叫醒她,于是就坐过站了。当那个小姐姐醒来时,发现我俩都坐到了终点站,她一直对我说‘谢谢’,我觉得都值了,很温暖的感觉。”

“可能是初恋吧。以前我觉得自己是一个情绪不太丰富的机器,对家人朋友可能比较冷静、淡漠,没办法从内心迸发出一种很强烈的感情。而当我第一次觉得,‘诶,奇怪,为什么我内心这么澎湃‘,是在等待初恋到来的的时候。那个等待的时间,大概有十五分钟,对我来说一个非常重要的片段,在那时我的内心发生了一种从未有过的感受和变化。我坐在路边等待她的到来,感觉每来一辆车停在身边,车上下来的都会是她。”

“我最近在读李沧东的《烧纸》,是十几个小短篇,看完一个故事大概是十五分钟到三十分钟。他的每个故事都是在讲大都市的底层人民,看完之后会很不舒服。那十五分钟的阅读遗留下来的感觉长达一个小时。这是我觉得记忆比较深的小片段式的十五分钟。”

“是我高考的最后十五分钟,即使它已离我非常久远了,我还能记起那种感觉。即使很多人会赋予这个时刻特别的意义,但我感觉很微妙,也很私人,如同做梦一样。最后的十五分钟意味着整个考试的结束,但又不仅如此,它也结束了一种生活,同时又开始一种生活。那一刻无谓担心、激动,只是享受这个属于你自己的特殊时刻。我常常会想起这个时候。”

“十五分钟的交换”部分画像作品, 感谢艺术家供图

// 你愿意和谁交换人生的最后十五分钟?//

“如果在我生命的最后十五分钟,还有人陪在我身边的话,我想跟那个人交换这段时间,我想知道我是怎么看到自己度过那十五分钟的。我现在可能想不到一个特别具体的身份的人,但如果把时间线拉到我人生的最后十五分钟,很可能是我躺在一个病床上,一个护士会在那段时间内反复经过我的床边,我想成为那样一个角色。”

“我想到交换到那个看我死去的那个人的视角,因为我想看我是怎么死去的,就像一个电影的结尾那样,从一个外在的视角看着自己的生命画上句号。”

“这应该是一个很奇特的答案,我想跟一个婴儿交换我人生的最后十五分钟,你不知道到了婴儿的世界里,你的意识是否会和他的意识同步,因为婴儿的意识可能只有我们普通成人的百分之多少,如果我还带有我主观的意识透过一双婴儿的眼睛去看世界,可能会发现很多不一样的地方。在自己生命的最后一刻回到最初的状态,就像一个环。”

“我可以选择不和别人交换么?因为我不太确定我生命的最后十五分钟,我会躺在什么地方,如果我能寿终正寝的话,很可能就是一种垂垂老矣的状态,是疾病缠身的,所以我可能是躺在病床上或者别的什么地方,但如果我能够身处于一个自然空间中,我很有可能会去听周围的声音吧,感受时间的流逝,因为这毕竟是你生命的最后十五分钟了,你马上就要走到生命的尽头,这也意味着从此你将走出时间,所以我很想在最后的十五分钟内感受时间的流逝,不做任何事,就感受时间本身。”

“我想交换潜水员的十五分钟,因为我非常想去海边,但到现在都还没去过,本来今年毕业旅行计划去的,也因为疫情泡汤了。能在人生最后一刻和潜水员交换看到海下的样子,我觉得挺值。”

“因为我比较泛神论,很多东西我都信,我觉得当人在濒死的状态下,当感知快要脱离我们的身体的时候,是能看到很多我们平常看不到的东西。我听过一个说法是,人濒死的时候看身边的人就像翻书一样,你的灵魂看东西不是通过时间的,而是平面性的,一个人的一生就像一个平面一样展开在你面前,他们脑子中的想法念头都会浮现在你的眼前。所以我希望在我生命的最后十五分钟,我能走的很peace,能有一个能量非常稳定的人在我身边,比如一个高僧,一个修行者,我希望自己能受到TA的感染走的比较安详。”

“我的孩子。我有一个神奇的感觉,就是自己的孩子像是我失去的童年记忆一样,而我在几岁之前的记忆都是不太清楚的。我经常会幻想我们在一瞬间互换身份,让他知道不同的人生有怎样不同的感觉。”

“我有思考过这个问题,我不要交换了,直接投胎。因为作为双胞胎的体验已经很特别了。当然我们也可以选择去交换成别人的生活,但那样会失去本来的生活。我自己生活也有不一样的地方,全盘接受就好。”

参与者与画像合影, 感谢艺术家供图

对谈Dandi Gu:线条何以记忆社交

1、您对“15分钟的交换”这个活动主题的设想?

每个人对时间有不同的理解和运用,15分钟是我的创作时间,我会期待大家对“15分钟”有不同方向的解读,还有“交换”内容的多种可能。

就这次活动的主题而言,我设想在15分钟里,以绘画作为一种沟通方式——一边绘画一边聊天的形式——去感知对方内在情绪和外在神态,将这些既微妙又深刻的东西捕捉在画面上。我有预设参与画像的志愿者对15分钟的解读,或者对这个活动主题有不同的期待。在现实情况上,参与者会关心画像本身,有些更关注“参与”这件事本身。另外,我也邀请了美术馆实习生协助我一起完成采访补充环节,问了一些关于“15分钟的交换”的问题,例如:对主题的理解,15分钟的选择等,获得了特别宝贵的答案。

2、这次绘画过程中有印象比较的体验者吗?

有一位参与者长得像刘雯,她爱笑,笑起来会把眼睛眯成一条缝,于是我把她的微信备注改成了小刘雯。她最后留了一句很喜欢的话:带着草长马发情的真诚存在。我也很喜欢,感觉全身心呼吸了一口大草原的空气,到现在每次回忆这段画像经历的时候就会想到这句话,都会很通透。

3、您的工作状态或作画习惯是怎么样的? 面对一个陌生的对象时,通常最先观察到的地方是哪里?

应该是一种游牧式的自由创作状态。我很喜欢在陌生的环境中去结识一些有趣的朋友,一些有趣的灵魂。画像真的很有意思,仿佛喜欢我风格的朋友,相处起来都会有种很契合的气场。与人交往总得有个开始的理由,于我而言,那就是画像。我看到的是一个整体的人,观察到的是一个眼中有光的生命,Ta所有的一切都可以像我展现出Ta是一个什么样的人。因此,我所有的绘画都是从眼睛开始的,对我来说,眼睛是画面的中心,故事情节的发源地。其次,这也是用我的视角来观察对方的一个过程。

4、有参与者认为,您在画像中对一些细节的放大或加工令他们眼前一亮,为什么要这样处理?

还是那句话,Ta所展现的一切会说明Ta是一个什么样的人,包括Ta的五官,Ta参与画像过程中的情绪,Ta的选择:饰品,发型,着装.....还有最后留下的一句话,我希望通过这些勾画出更完整的一个人。

5、如何和一个陌生人展开交流,在仅有15分钟的时间内尽可能地熟悉Ta并为Ta画像?如何引导他们向你敞开自己的一部分?

有些人很善聊,有些人很拘束,话题会因人而异。但如果真诚地对待绘画交流这件事的时候,其实是会激发自己的潜能和感知力的。我一般会以一些轻松的问题开始对话,例如之前有画过类似的画像吗?问一些平时的兴趣爱好,也会引导对方在画面上留下比较有记忆点的一句话,例如喜欢的一句话,一句歌词,座右铭,或者此时此刻的心情。对于比较社恐的参与者,参与画像这件事本身对Ta来说就是一件很挑战的事情,从他的眼神里,我能感知对方的内在情绪。这时候一定会慰问一下“你是不是很紧张呀?”来化解一下凝固的气氛,然后会根据Ta对此次活动的期待继续引导式的问一下轻松愉快的话题。

6、与参与者交流的过程在多大程度上影响您作画的状态?沟通和作画如何有机地结合在一起?

应该说与参与者交流的过程会100%地影响我的作画状态,这也是我坚持现场绘画的原因,需要画像参与者参与到过程中去,彼此感受。大部分参与者还是蛮配合的,毕竟大家都还在意或好奇自己在对方的印象里是一个什么样的形象。但我自己是能感受到面对不同个性的参与者对我作画影响的细微差异的,这个东西很难用语言描述。

A4国际驻留艺术中心是麓湖·A4美术馆于2019年10月设立的分支空间,依托于国际艺术家驻留项目,致力推动艺术家展览、公共艺术项目、文化活动、区域互动与共生的现场,建立与周边社区、业态的广泛交流与合作,连接不同人群与机构,形成以公众沟通与交流为目标,城市新兴区域文化形态与结构为背景,以实验性、专业性与交流性为工作方法的文化艺术空间。

A4国际驻留艺术中心位于麓湖生态城麓坊中心,包括1个接待中心,4个Lab空间,1个1230平米展厅,1个艺术家会客厅,10间独立的艺术家工作室,以及位于麓湖周边的11间驻留艺术家公寓。依托现有空间,艺术中心每年推出各类艺术项目,特别通过其中运营的“儿童艺术空间”、“白盒子空间”、“造木空间”与“影像实验室”项目联合周边社区与居民开展丰富的在地互动项目。与此同时,艺术中心坚持每年持续推动更多国家与地区间的艺术家、策展人、设计师等的交流与互访,鼓励具有独立创想和艺术研究建树的个人或艺术小组深入社区与城市参与项目,通过国际驻留期间的在地创作、交流和展示,进一步推进自身和所属区域的文化互动与学术交流。

购票链接

扫描下方二维码

购买9月19日-10月25日Potting盆栽艺术展门票!

内容编辑:陈雯琦

视觉设计:左琪琪

内容排版:江坤瑾 邓湘月

内容校对:蔡丽媛 江雨杉

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享