© Britannica

利维坦按:

安妮·弗兰克日记的通行版已广为传颂,以至于读者会产生某种错觉,认为这就是那位犹太小姑娘的所有内心记录了。殊不知,如同我们教材中《口技》一文——我们所看到的都是删减版。如果说“便有妇人惊觉欠伸,摇其夫语猥亵事”算是某种少儿不宜的话,那我也没什么好说的,毕竟,如果你小学时候就通读了《红楼梦》,想必也不会对《口技》中的这段描写大呼小叫。

所以,你或许会发现,成年人(弗兰克的父亲以及出版商)会发现孩子日记中的“不妥”——一个13岁孩子怎么能在日记中如此坦然地描写自己的私处呢?在对待性的问题上,孩子比成年人似乎更加自然。

歌单陆续更新中

在虾米、网易云、QQ音乐上搜索

【利维坦歌单】即可获取

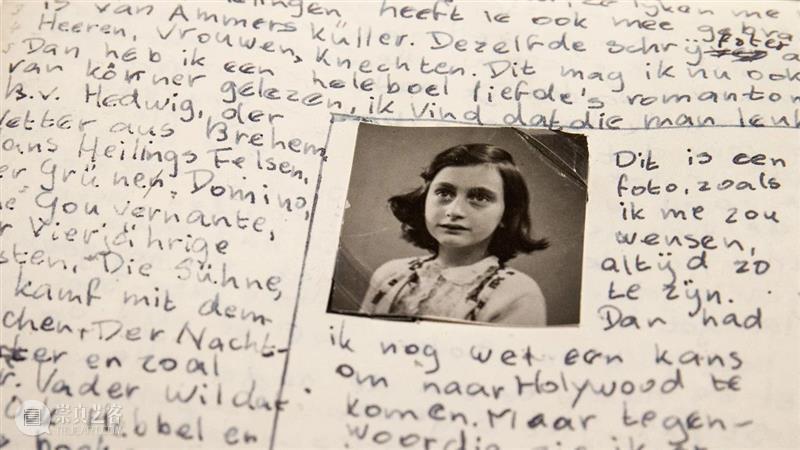

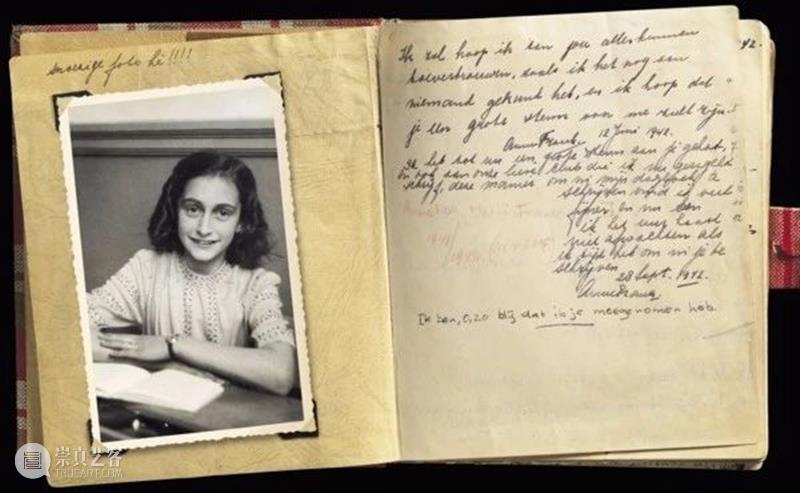

1942年6月12号,安妮·弗兰克(Anne Frank)收到了她13岁的生日礼物——一个日记本,这个故事大家肯定早就耳熟能详了。但是你们可能不知道,《安妮日记》的通行版本是经过严格审核的,而原因在于原版当中安妮跟其他青少年一样经常提及生殖器官和性。

事实上,大多数人熟悉的通行版《安妮日记》已经在出版商的要求之下被删减了近30%的内容。有时候编辑这样做是为了让弗兰克的随笔更通顺,而更多情况下则是避免冒犯到那些观念比较保守的人群。

比如说,弗兰克的原版日记里面有很大篇幅是在详细描述她的身体由于青春期的到来所经历的各种变化,部分段落尤为细致地描述了她的私处。原版日记里弗兰克还直白地琢磨了一番自己的性欲,天真纯粹地谈论着性;日记里一度以对自己私处的思考为主,且用词惊人地大胆:

在另一篇日记里,安妮这么写道,“备注:我刚刚忘记讲一个重大新闻——我可能马上要来姨妈了,我会这么说是因为最近我的内裤上总是有白浊痕迹。”

诸如此类的内容在很多评论家看来是一个青春少女自然而然的迷思,但也令很多人觉得不太自在,其中就有弗兰克的父亲——奥托(Otto)。奥托在某位出版商的帮助之下,删除了原版日记里的相当一部分内容。

例如,安妮总是在日记中各种讨论自己的感情生活以及和一位名为皮特·凡·贝兹(Peter van Pels)的男孩的恋爱历程,包括两人那些亲密无间的对话,像是 “我跟他讲女孩们所有的事情,就算是那些非常私密的话题也会直接讨论。他觉得女性身体的入口实在是缺乏详细图解,而我认为这样的想法很有意思。他完全想象不了这个入口就在女性的双腿之间。那个晚上分开的时候,我们亲了亲对方的嘴角。”

另外,奥托还删除了一些有关自己的不雅描述,其中有一篇相当搞笑,安妮是这么写的,“爸爸喜欢谈论一些恶心的话题,比如放屁和上厕所之类的。”

除此之外,奥托还精简了日记里安妮对其他人不怎么友好的言论,其中有一篇日记里写,“爸爸有个朋友,七十过半了,又弱又穷又聋;妻子在他边上就像个没什么用的累赘,尽管比他小二十七岁,但是穷得旗鼓相当;她的手脚上还戴满了各式首饰戒指,真假都有。”

显而易见这样是出于爱怜,更是为了保护安妮的形象。但是许多批评家(包括安妮家族健在的幸存者)认为这样的编辑是对安妮回忆的一种篡改。安妮的一位堂兄巴迪·埃利斯(Buddy Elias)曾在1996年这样评价道,“原版日记展示了安妮更为真实的一面,她不是圣人,她就跟其他的所有女孩一样。人们试图把她塑造成圣人,美化她。但她其实并不是,她就是普通的女孩,只不过恰巧有写作天赋罢了。”

虽然市面上确实有未删减的《安妮日记》,但明显不太受欢迎,而且经常被学校和部分图书馆拒之门外,就因为里面那些关于性和青春期的讨论。这些内容让未删减版本在市场上举步维艰,更是被广泛视作不适合青少年们阅读的书籍。正因如此,未删减版《安妮日记》是美国国内学校禁读或删减最多的书籍之一。考虑到阅读该书的多数孩子和写下这本书的安妮正处在相同年纪,会琢磨一样的事情,这样的结果很是荒谬,因为原版反而能给孩子们提供一种更加直观的途径去体会这个女孩的感受。

要说弗兰克不被大众了解的部分,你们可能会好奇他们一家被捕之后究竟发生了什么。1944年8月4日,他们的藏身之处被德军发现。而安妮一家就这样成了囚犯,也与此前安妮的姐姐玛格无视了政府的征召令转而躲藏起来有关。奥托和艾迪斯·弗兰克以及他们的女儿被发配到军营里做苦力,随后被转移到荷兰威斯特伯(Westerbork)难民营,他们在8月8日到达;紧接着又在1944年9月3日被转移到奥斯维辛集中营。

弗兰克一家一到达难民营,随之而来的就是噩梦般的疯狂屠杀——数以千计的犯人刚到营地就被送进了毒气室里。第一轮筛选之后这趟车上的1019人中有549人瞬间就被宣判了死刑,然而弗兰克一家出乎意料地幸存了下来。当时,德军的筛选标准是挑出适合当劳力或者是可以用来做一些研究的人,只有这些人能获得活下去的许可,其他人格杀勿论。那些刚刚进入青春期的半大孩子们显然干不了什么活,这样一来就只能被直接送进毒气室。但是安妮那时已有15岁。她逃过了一劫,成为这趟车上最年轻的幸存者。

弗兰克一家在躲藏期间身体一直很健康,这大概也对他们通过第一轮筛选有所帮助。尽管身处人间地狱——奥斯维辛集中营,他们仍旧希望自己能有作用,干得了活;更希望即将抵达的盟军能让他们活下去。

然而就在1944年10月30日,由于苏军朝波兰推进,奥斯维辛的很多女性囚犯被送到了位于德国西北部的贝尔根贝尔森(Bergen-Belsen)集中营。玛格和安妮·弗兰克也在其列,被迫踏上旅途;但是她们的母亲艾迪斯被留下了。艾迪斯·弗兰克因被迫和女儿们分离而感到无比绝望。这位抑郁成疾,忍饥挨饿的母亲最终逝世于1945年初。有报道称,艾迪斯的身体状况原先就不太乐观,奥斯维辛的口粮微乎其微,更何况她还把大部分食物留给了两个女儿。

玛格和安妮到达贝尔根贝尔森集中营,一个人满为患,病殍遍地的地方。在这里,数以千计的囚犯衣不蔽体地在德国的寒冬中煎熬着,过着食不果腹的日子饿成了骨头架子。许多人都染上了疥疮,安妮姐妹也没能幸免,与此同时斑疹伤寒正在集中营里肆虐。

瑞秋·范·阿姆荣根·弗兰克弗德(Rachel van Amerongen-Frankfoorder)是贝尔森集中营的一名幸存者。她认识安妮和玛格,也记得弗兰克姐妹的临终时刻。她告诉纪录片导演维利·林德威(Willy Lindwer),“斑疹伤寒是贝尔根贝尔森集中营的标志。安妮和玛格脸上空洞无神,骨瘦如柴。她们冷得要命,在营地里住的是最差的位置,睡得矮,边上又是门,一直开开合合的。你真的是在看着她们慢慢死去。”

幸存者简妮·布兰迪斯·布瑞莉斯基浦尔(Janny Brandes-Brilleslijper)分享了另一些令人心碎的细节,“先是玛格从床上摔在了石头地上,这一摔就再也没有起来过,一天之后安妮也死了。在安妮因斑疹伤寒而死的前三天,她陷入了狂乱的幻觉之中,然后把自己的衣服都给扔了。这一切就发生在解放之前。”

同盟国第21集团军于1945年4月15日解放了贝尔根贝尔森集中营,人们一直认为安妮和玛格就死在解放日的前几周,但是近来有更多的学者指出,她们可能死在二月。最有力的证据是弗兰克姐妹在二月初就感染了斑疹伤寒,而集中营里的伤寒病患大多死在感染之后的两周之内。

无论真相如何,盟军解放集中营时为了防止伤寒蔓延,早已一把火烧光了营地。焦土某处,弗兰克姐妹和其他众多无辜的受害者一起被埋在了这片乱葬岗之下。

战争结束之后,奥托·弗兰克回到了阿姆斯特丹,这才发现自己是全家唯一一个幸存者。当初也就是在这里,奥托送了自己的小女儿一本日记本。安妮一家避难时的看护人梅普·吉斯(Miep Gies)在他们被发现之后救下了这本日记。不幸的是,玛格的日记已经遗失了。

文/Karl Smallwood

译/2

校对/Boomchacha

原文/www.todayifoundout.com/index.php/2019/06/annes-lesser-known-more-frank-diary-and-what-happened-after/

本文基于创作共同协议(BY-NC),由2在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

往期文章:

西文学术书1元起拍,点击阅读原文入场

☟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享