“我们本不愿入世,因而和人世的关系,只好有时隔断,才可忍受。”

各位有没有做过很奇异的梦境呢?

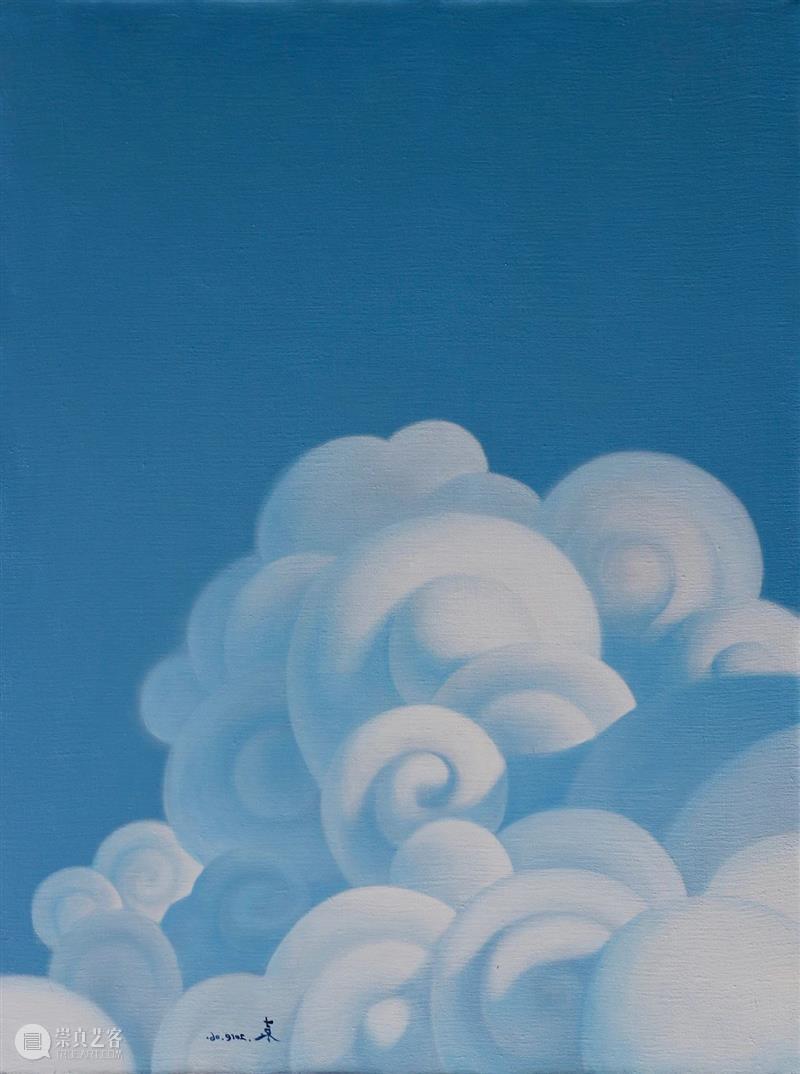

梦境是愿望的达成,而愿望又是多种多样的,美好的愿望在梦境中又是难以达成。所以,确切地说,梦境是最原始的,最常见的愿望——“不在感”的达成。什么是“不在感”呢?在梦境中既是演化成一连串有情节而无逻辑的模糊形象,似乎是荒诞不经的,但蕴含于其中的“不在感”却是真实的。

据研究梦的学者乌依德与哈拉姆提供的数字,58%的梦是痛苦不祥的,许多梦令梦者难以忍受以致突然惊醒。28.5%的梦虽然具有愉快的内容, 但在其显意后面的隐意仍是“不在感”。这说明, 在人的潜意识奔突运行的“不在感”经常地、大量地出现在梦境中。

梦着,之所以营造梦境,是因为其对清醒世界失去了兴趣,有意地躲避或隔断那些来自清醒世界的刺激。

有些梦者像球一样蜷曲着身体,和在子宫内的姿态相似。也可以说,梦者把梦境当成出生前呆过的子宫:温暖 、舒适、各种刺激绝对地消失。梦境是有死的醒,让人率先尝到死的滋味。每天早晨醒来时,我们似乎又重新降生了。

“不在感”就是人对死的觉知。人是有死的,死是在世的终结。

但是,对活着的人来说,死永远是一种观念上的东西。死不可能是“我”的经验事实,“我”永远不会知道“我”自己已经死了。死是“我”的一种无时不在的可能性 ,这个可能性取消了“我”所有其他的可能性。维特根斯坦指出:“对于现在的人 生来说,没有死 。死不是人生中的一个事件。它不是世界的一个事实”。只有别人的死,死对于“我”来说只能是“不在感 ”。可见,“不在感”是对死的人生学阐释 。只要人生存着,就时刻被抛进死这一极端的可能性当中。 因此,“不 在感 ” 是人生的最大焦虑。

梦境给人平和的心境和迷蒙的感受,前途的虚妄、命远的狡黯以及世间的悲悲喜喜似乎隐匿不存,整个人生如同一幅纯净的图画在人们面前徐徐展开。

梦境看似泯灭物我的界限 ,实际上要求人与世界打成一 片。梦境看似无知无觉,实际上表达了一种最为清明透彻的意识。梦境的人生状态只是一种譬喻,它与消极遁世的观点不可同日而语。按其底蕴来说,梦境是无为而为的玩 索。庄子曾说,消除过多情欲的干扰就能做到正 ,“正则静,静则明,明则虚 ,虚则无为而无不为也”。梦境的审美意义对于人生具有无用之。有人说:人生如梦。但是,每个人只有一次梦的机会,为什么不努力做一个轰轰烈烈的梦呢?可见,梦境作为人生的审美境界,貌似消沉,实则催人奋进。

《论梦境的人生内涵》崔文良

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享