紫砂文化是一个内涵丰富、外延宽泛的概念,其为紫砂工艺、艺术与文化的有机融合。具体到紫砂茗壶来说,即体现为作品的文化价值、文化品味。

紫砂从一开始,就与文人结下不解之缘。书童供春制壶或由才子吴颐山“创制款式,代为署款”;时大彬在游娄东听了文人品茶施茶之论后“乃由大壶改作小壶”;陈鸣远与文人过从甚密,其作品成为文人的案头清供;陈曼生与艺人杨彭年联手合作的“曼生壶”成为名垂青史的佳话,开创了“字以壶传,壶以字贵”文人壶时代。可见紫砂艺术是由有文化的艺人和爰紫砂的文人共同创造的,紫砂壶的文化味、书卷气,源远流长,己成为紫砂的优良传统和鲜明特色。要使宜兴紫砂持续健康发展,继承宜兴紫砂的文化传统,保持和提高砂壶的文化品味,应当成为当前紫砂艺术研究的重中之重。

中庸之道,是传统儒家修行法宝,是一种不偏不倚、折衷调和的处世态度,其追求的是天人合一、太平和合神圣的境界。紫砂造型朴雅,素面素心,肌理温润如玉,色泽古雅淳厚,“紫而不姹,红而不嫣,黄而不娇,黑而不墨”,符合传统文化中和的审美观。即以造型来说,基本上非圆即方,经过变化、变形则可呈现出“方匪一式,圆不一相”的多彩世界。但无论那种造型都要求壶体圆润光洁,块面挺刮规正,线条变化流畅。

圆器讲究“圆、稳、匀、正”,达到柔中有刚、圆中有变、有骨有肉、骨肉停匀。如“掇球壶”恰如大小两球相累,珠圆玉润,形制优美。方器则要求线面挺刮、轮廓分明,以直线为主、曲线为辅,粗细适度富于变化,口盖划一,刚中有柔,方中寓圆。这种刚柔互济的造型观念合乎中国传统文化的中庸之道,切合“正、清、和”的儒家文化,也符合“敬、清、雅、和”的茶道文化。总而言之,紫砂体现了传统文化的中庸之道,中和之美。

中国传统文化讲究含蓄,古代诗歌中多用意象,如月亮喻思乡怀人,梧桐喻凄凉悲伤,杜鹃喻哀思、秋蝉喻高洁、折柳伤离别、鸿雁引思念等等。由于文人介入,紫砂文化中亦多有意象,而紫砂本是民间工艺美术,又融入了很多民俗文化的元素,两者相融合,使紫砂文化中充满了意象之蕴,含蓄之美。

以花货为例,艺人多以松竹梅、荷莲桃入壶,这是因为在诗歌意象和民俗文化中,青松象征不老,秀竹比喻君子,梅花表示高洁,荷莲谐音和连,桃子祝福长寿。此外,“百果壶”中石榴喻多子多孙、菱角喻聪明伶俐,再如“五福蟠桃”壶,蝙蝠谐音福,蟠桃表长寿,寓意福寿双全。而如意祥云、螭龙鲤鱼也常成创作素材,如“鱼化龙”表达了人们“鲤鱼跳龙门”的美好愿望;“如意提梁”寄托了如意吉祥的祝福祈盼;“龙头八卦一捆竹”竟能演绎太极阴阳的易经哲理等。人们以松竹梅比作“岁寒三友”,对十二生肖几乎都有美好祝愿,这种审美观直接影响到紫砂壶的造型设计,尤其是花货的题材,如“束柴三友”、“高风亮节”、“竹报平安”以及“三羊开泰”、“大吉羊”、“牛转乾坤”等,这些以松竹梅或以生肖为题材的壶从壶名上就充满了浓郁的书卷气、文化味,寄托了人们对美好生活的祈愿,体现了传统文化的意象之蕴,含蓄之美。

紫砂的装饰集诗书画印于一体,集中反映了中国传统文化,尤其是砂壶上的铭文,虽只有短短几句、廖廖数言,但却言简意赅,字字珠玑,是文人和艺人精心构撰的文学精品。这些铭文切茶切水,如“一杯清茗,可沁诗脾”、“烹茶无客至,得味有诗来”、“石根泉,蒙顶叶,漱鲜齿,涤尘热”、“汲甘泉,瀹芳茗,孔颜之乐在瓢饮”等;切壶切形,如“天鸡鸣,宝露盈”(天鸡壶铭)、“作葫芦画,悦亲戚之情话”(葫芦壶铭)、“梅花松竹为三友,诗酒琴棋作四时”(三友壶铭)等;切情切景如“苦而回甘,直谏之言”(曼生铭)、“翡翠婵娟,春风荡漾,置壶竹中,影落壶上”(子冶题石瓢壶铭)。

这些铭文,有的充满生活情趣,如“茶已熟,雨正蒙,戴笠来,苏长公”(笠翁壶络),有的富含人生哲理,“月满则亏,置之座右,以为我规”(却月壶铭)“不圆而圆,不方而方,智欲其圆,行欲其方,刚柔相济,允刻用臧”(顾景舟壶铭)。从修辞手法看或比兴,或对仗,或用典,或拟人,即便是引用现成的茶联茶诗、名人诗句也大都精心挑选、反复斟酌,再加上秀逸遒劲的书法,银勾铁划的陶刻,以及篆刻印章款识,雅俗共赏的壶名,这些都充分体现了紫砂文化的哲理之思,文学之美。

宜兴紫砂浸淫着优秀的中国传统文化,造型题铭充满了文人雅趣和书卷之气,所以有“文人壶”之说:又因为她是民间工艺美术,植根于传统的民俗文化,使她洋溢着生活情趣和乡土气息,我们要继承这一优良传统,不断提高紫砂的文化品味,但时代在发展,人们的审美观也在悄悄发生改变,因此,在注重传统文化的同时,也要与时俱进,注意作品的时代气息,并使两者有机结合,在继承传统的基础上不断创新。总之,传统是根,文化是魂,根深叶茂,魂强体健,唯有如此,宜兴紫砂才能繁荣兴旺、持续发展。

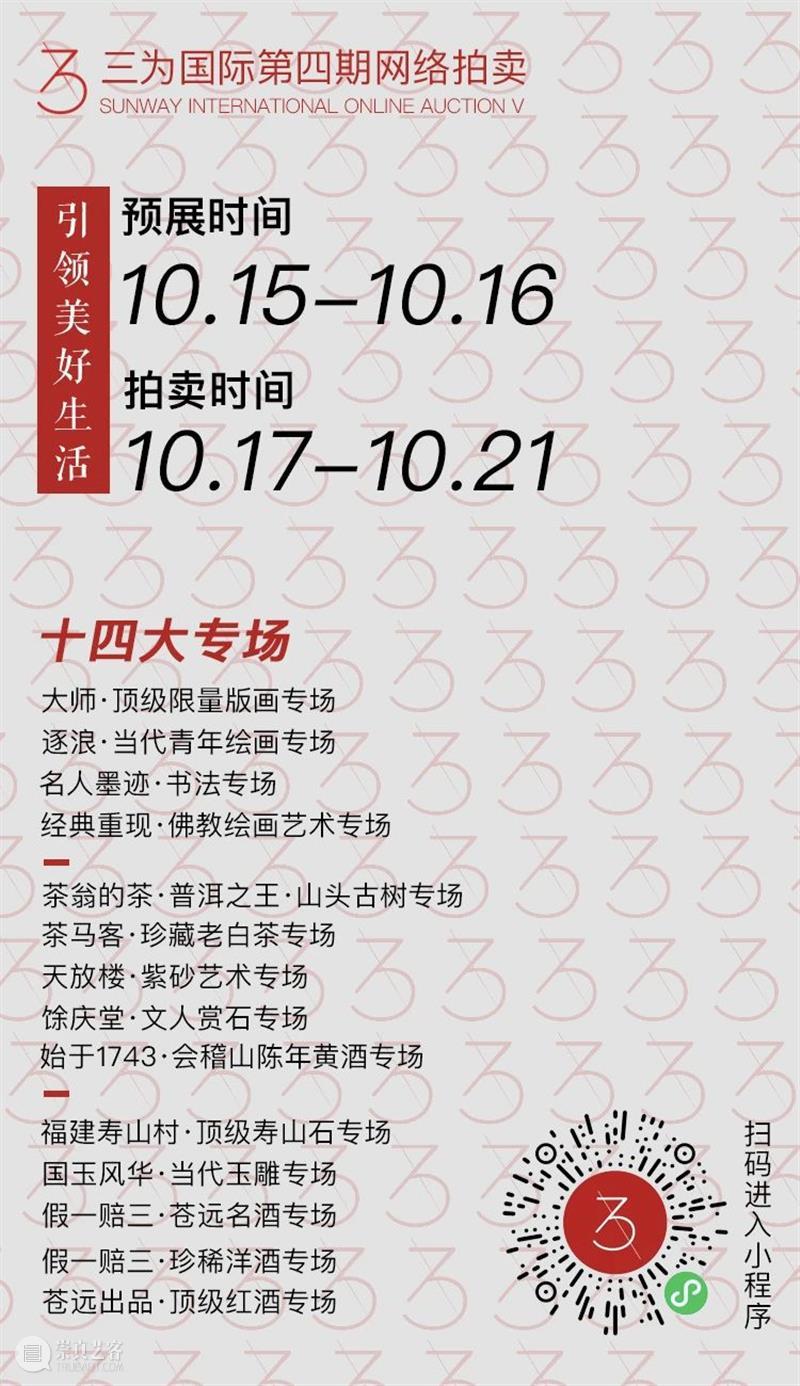

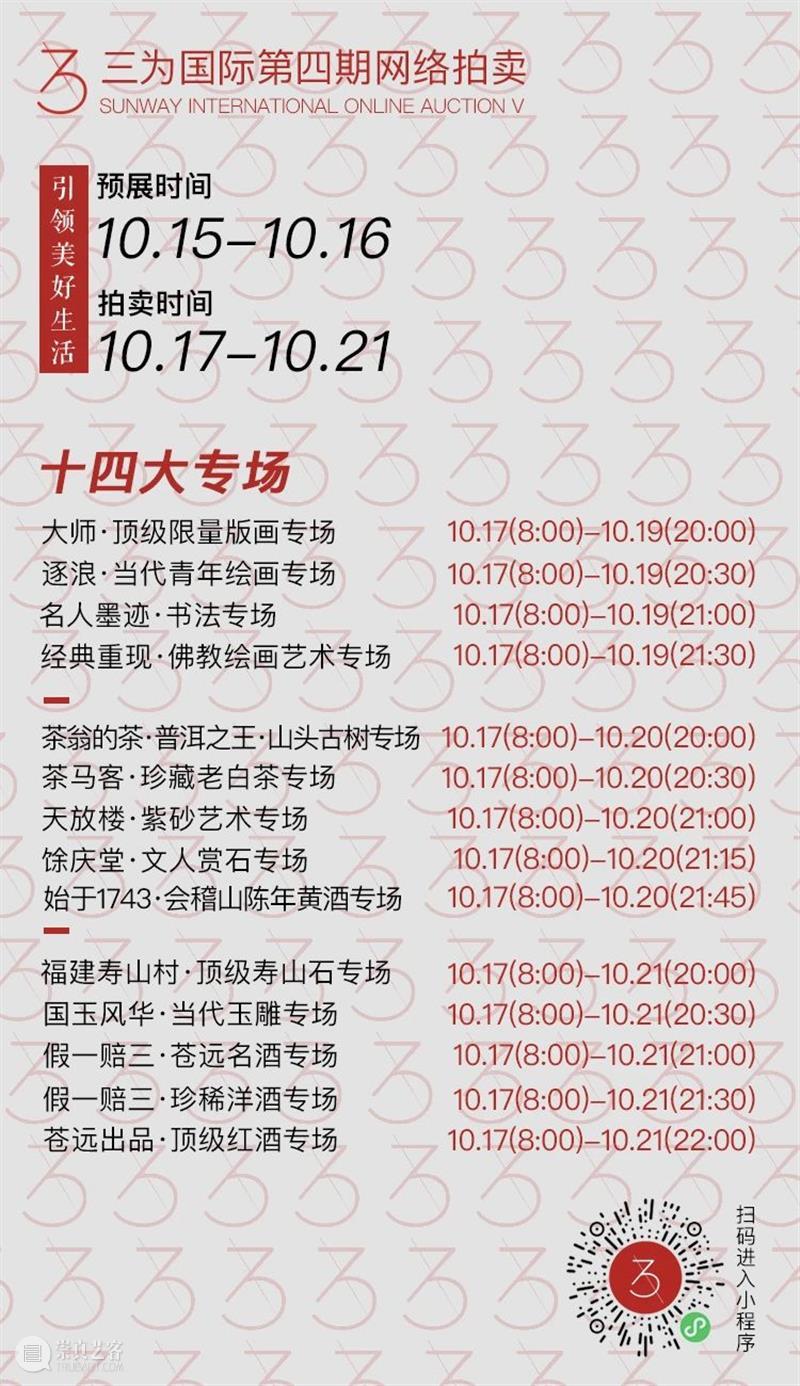

三为秉着引领美好生活的初心,时值三为第4期网络拍卖会为阁下带来5位青年陶手的佳作:

余波,青年陶手,江苏宜兴人,师从中青辈紫砂名家朱勤勇,朱老师擅长紫砂壶传统器制作,朱泥小品更是深得壶友喜爱。余波受师父影响,热衷于制作光素器作品,近几年开始涉足朱泥小品创制,很多细节的处理上,得到恩师真传。

圆壶泥料来自朱老师家藏黄龙山朱泥,泥料好、烧成佳,泥色艳而不妖、颗粒隐现、肌理丰富。造型从传统柿圆演变而来,饱满圆润、稳定端庄,壶嘴、把、的子作合理改动,使出水更顺畅,握持更适手,可谓巧拙互现。

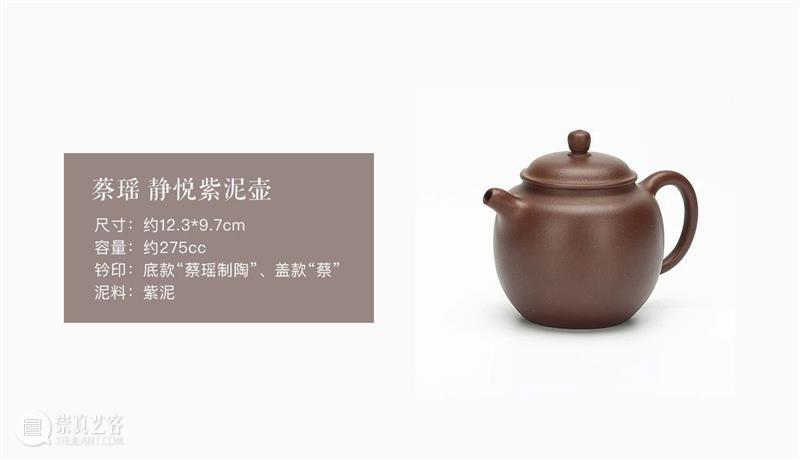

蔡瑶,师从紫砂名家唐彬杰老师,唐老师是紫砂界奇才,光素器、筋纹器、花货无一不精,创新作品设计巧妙、制作精到,常常令人拍案叫绝。唐老师对待徒弟极其严格,为徒弟精心设计工艺线路,详细制定发展方向,因此唐门弟子个个练就一身过硬的本领。

静悦壶从传统造型演变而来,主体中规中矩,浑圆饱满。口盖作了改进,弱化自上而下的呼吸节奏,强调了盖面和身筒的线条过渡、通透,体现出作者良好的美学素养和精湛的制作技艺。

蒋群乐,1995年生于江苏宜兴,2015年毕业于无锡工艺职业技术学院,师从中青辈紫砂名家邹跃君老师,立足传统文化,融入创新意识。

松韵壶,传统光素器壶身,工整规矩、饱满圆润,颇见功底。壶嘴、把、的子饰以松段,枝干虬曲、松皮斑驳、松针历历,枝叶布局疏密有致,点缀松果数枚,意趣盎然,将山中松之姿、画中松之意融为一体。

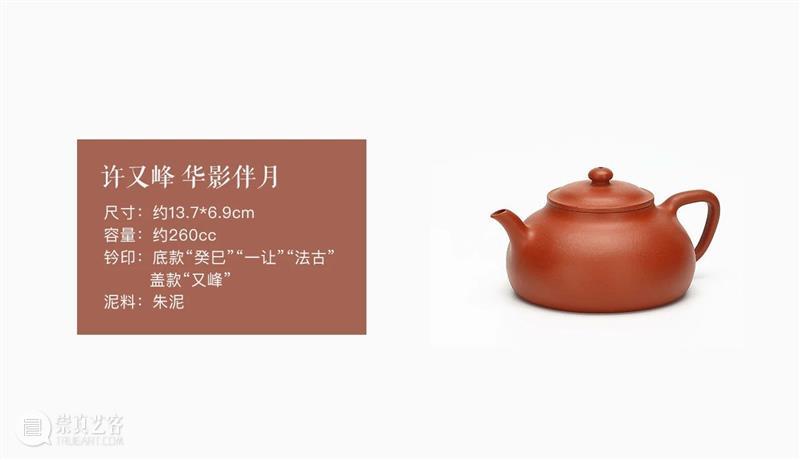

许又峰,1979年出生于江苏宜兴,师从高级工艺美术师袁国强,曾就职于九瀚茶具公司,从明末清初传世紫砂器入手,心摹手追,在朱泥光素器、筋纹器摹古、创新上颇有心得,作品沉静浑朴、典雅流畅,多次参加嘉德、西泠、瀚海等大型拍卖,取得不俗战绩。

华影伴月壶,选用原矿朱泥,泥料干燥、烧成收缩比大,制作殊为不易。壶身以半月为形,线条流畅,壶嘴、把简约干练,体现出作者深厚的光素器制作功底。

张硕,1984年生,中国陶瓷协会会员,毕业于景德镇陶瓷学院美术系陶瓷设计专业,机缘巧合赴丁山从事紫砂壶创作,遍访名师、虚心好学,作品采用传统紫砂制作技艺,继承传统紫砂创作理念,同时发挥自身特长,将更多的美学元素和设计灵感纳入作品之中。

水月镜花壶,壶身为不规则筋纹器形,犹如花瓣重重叠叠,花初放、香自藏,壶盖如圆月、似银盘,倒映水中。

三为国际第4期网络拍卖会期待您来

三为国际第4期网络拍卖会期待您来

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享