"Traffic"展览现场,Nicolas Bourriaud策展,波尔多当代视觉艺术中心 (CAPC),1996年。

M/M × 关系美学

《Documents sur l'art》

让我们把时间再往前推移3年,1993年,Nicolas Bourriaud经由朋友引荐认识了M/M的两位创始人Michaël Amzalag与Mathias Augustyniak。志同道合的他们相谈甚欢,Bourriaud立刻决定邀请他们为自己作为主创之一的杂志《Documents sur l'art》确立一个视觉方向。《Documents sur l'art》主要收录了90年代法国艺术家、评论者的创作和思考,M/M善于使用设计语言与他们形成对话,让杂志具备更明确和统一的审美取向。这是M/M职业生涯早期开启的事业之一,他们担任《Documents sur l'art》的特约视觉设计长达七年,始终陪伴杂志,直至休刊。

Bourriaud更是将自己与M/M的合作比喻成“相亲”,他认为这种合作并非枯燥的甲乙方对接,而是一种智识上的交流。M/M有时在最后一刻才会敲定最终方案,但是总是能惊艳四座。

“当我看着他们的作品时,我永远不会感到无聊。他们标志着自己的时代,但他们也超越了时代。”

“我被平面设计吸引的主要原因正是因为我需要置身于公共生活之内,深入到现实中去,而不仅仅是坐在浪漫主义的河边哭泣。”

-M/M (Paris)成员 Mathias Augustyniak

图1 M/M出席Pierre Hyughe在巴黎现代艺术博物馆的个展”Celebration Park”,背景为展览海报,海报及霓虹灯由M/M(Paris)设计,2006年。

图2 为Philippe Parreno在巴黎现代艺术博物馆的个展“陌生季节”(Alien Seasons) 设计的海报,2002年。

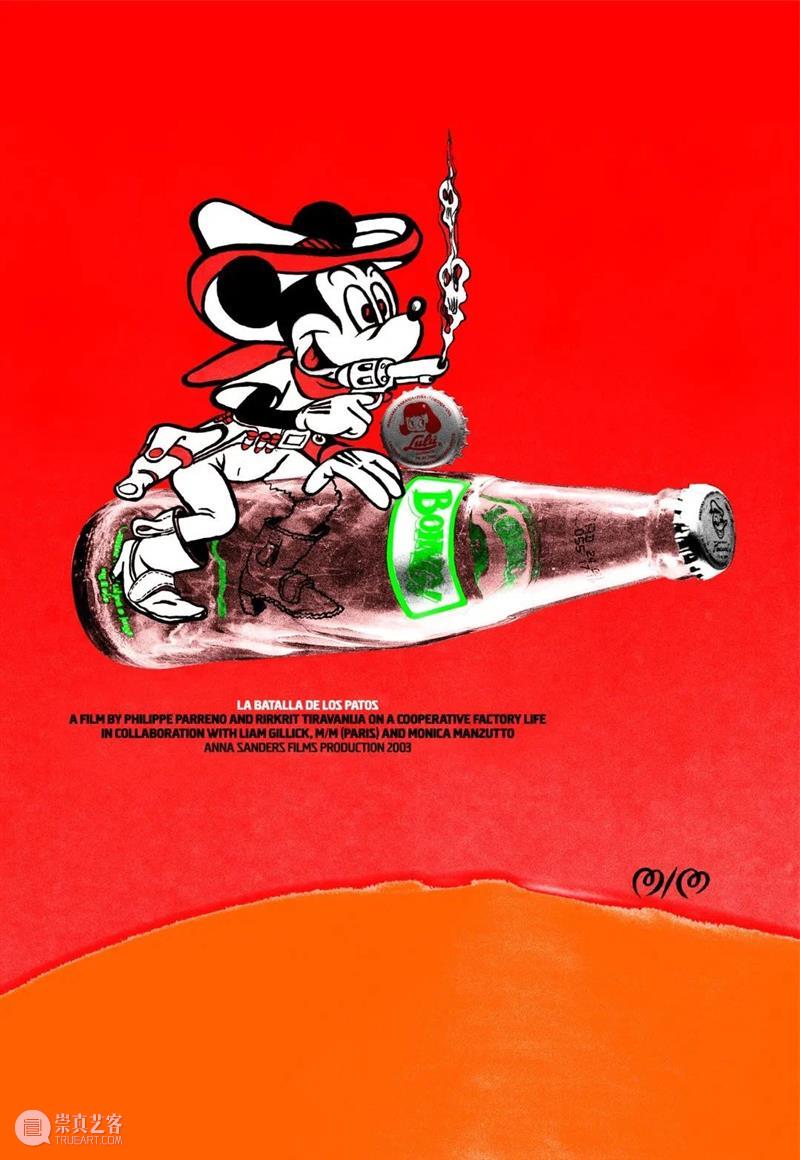

图3 为Rikrit Tiravanija和Philippe Parreno的电影《鸭子战争》设计的海报,2003年。设计师供图。

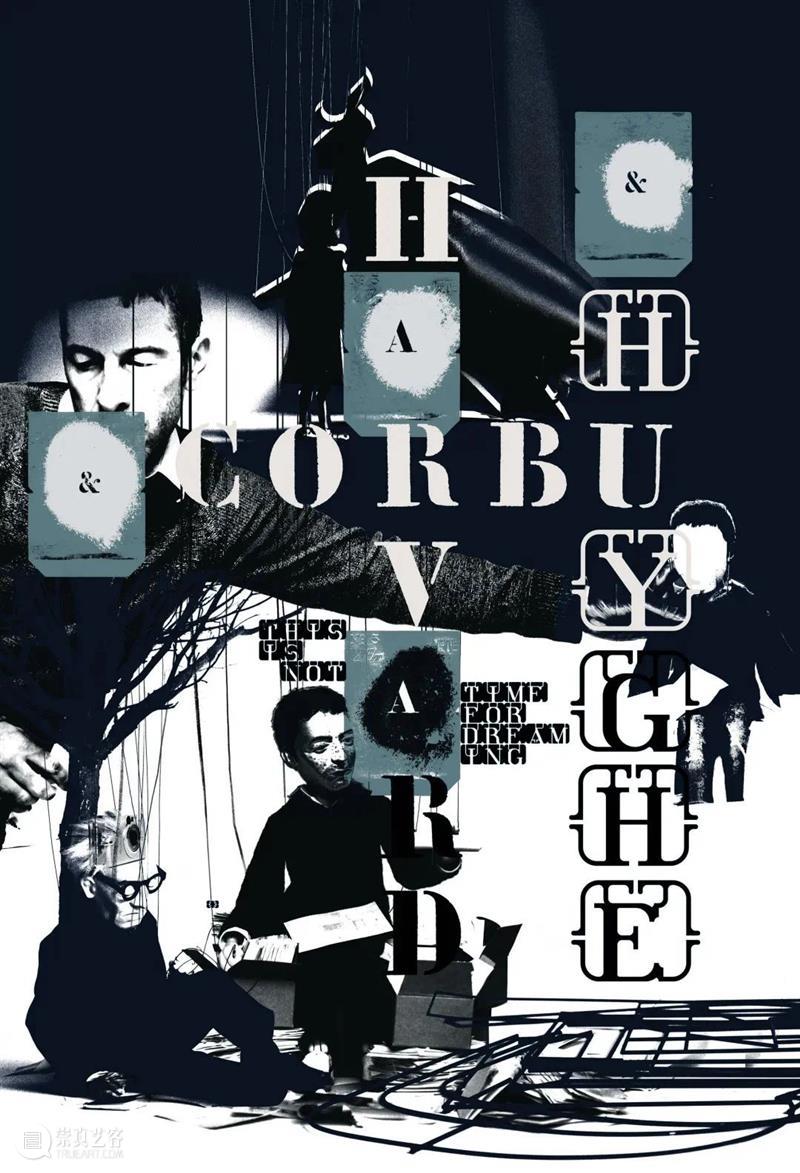

图4 为Pierre Hyughe木偶短片《这不是做梦的时候》设计的艺术海报,2005年。设计师供图。

滑动查看更多

2

M/M × 艺术家

AnnLee (Pierre Huyghe & Philippe Pareno)

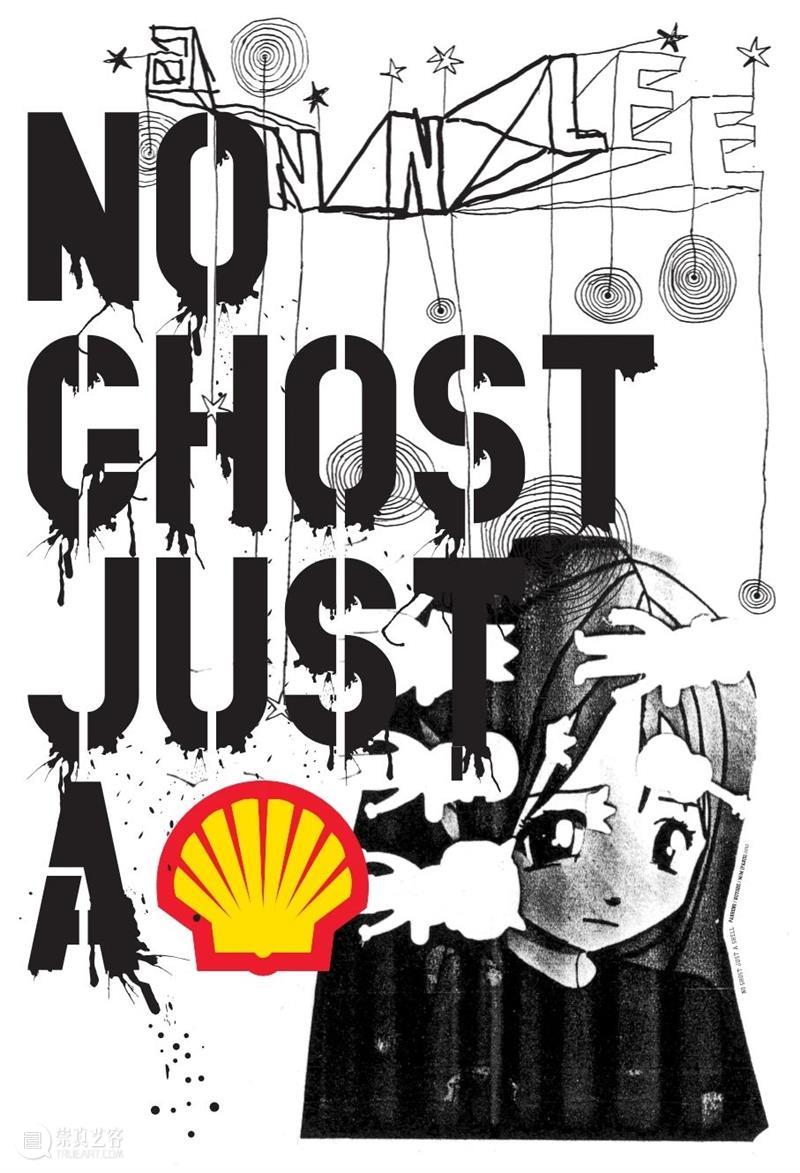

M/M和Pierre Hyughe与Philippe Parreno是相识二十多年的老朋友,并保持着长期而密切的合作。两位艺术家于90年代末发起了《没有魂魄,只是躯壳》(No Ghost Just A Shell)艺术项目,他们向一家日本的代理商购买了一个被废弃的漫画人物——安丽 (AnnLee)。这是一位拥有黑色长发与忧郁眼神的女孩,但是她不具备任何性格,也不具备任何过去与未来。她成为了一个艺术家可进行二次创作的灵感之源。

Hyughe和Parreno邀请M/M设计了一个视觉框架,吸引艺术家围绕 “安丽”创作作品。最初的安丽只有一个小女孩的头像,M/M以平面海报的方式表达了对这个头像的个性解读。受其启发的如Liam Gillick、Dominique Gonzalez-Foerster、Rikrit Tiravanija等艺术家后续加入了这个项目,他们借助一系列媒体对安丽的身份进行重构。这些艺术家关于安丽的创作反向也赋予了M/M的灵感,为这些衍生创作设计了平面海报,巧妙地凸显了“安丽”不同的纷繁的个性和叙事,也强调了 “安丽”超扁平的“纸片人”本质——脆弱的躯壳感。但,赋予“躯壳”以不同的“灵魂”,这将安丽从默默无闻中 “解放”了出来,却也引发了艺术界对身份、品牌和真实性的思考。

左图:《安丽在安全领域》(Ann Lee In Anzen Zone), Dominique Gonzalez-Foerster的电影制作,海报设计M/M (Paris),设计师供图。

右图:《安丽:骗子理论》(Ann Lee: théorie du trickster),Pierre Joseph & Mehdi Belhaj Kacem的电影制作,海报设计M/M (Paris),设计师供图。

“我们开始进行一种游戏——一个艺术延伸至设计,图像融进文字,一件作品不再与它所在的展览区分开的游戏。”

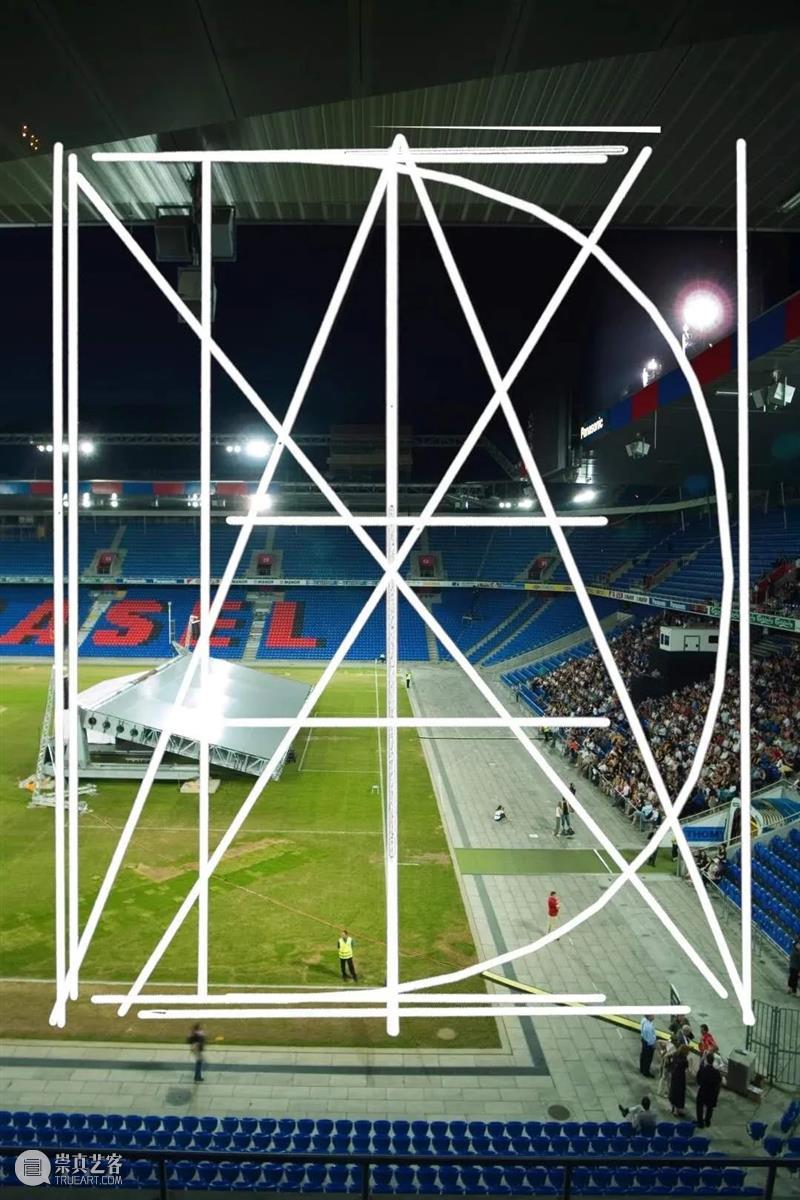

2006年,艺术家Douglas Gordon和Philippe Parreno合作创作了一部名为《齐达内:21世纪的肖像》的影像作品,全程追踪了齐达内在一场比赛中的每一个焦点瞬间,将媒体的关注如何成就一个偶像的过程放大到了极致。影片时长90分钟,正好是一场足球比赛的时长。Douglas Gordon和Philippe Parreno邀请M/M设计了片头和片尾的图形与字体,以及传达齐达内内心对话的字幕。这些设计为影片提供了一种新的质感,嵌入到了影像体验中。

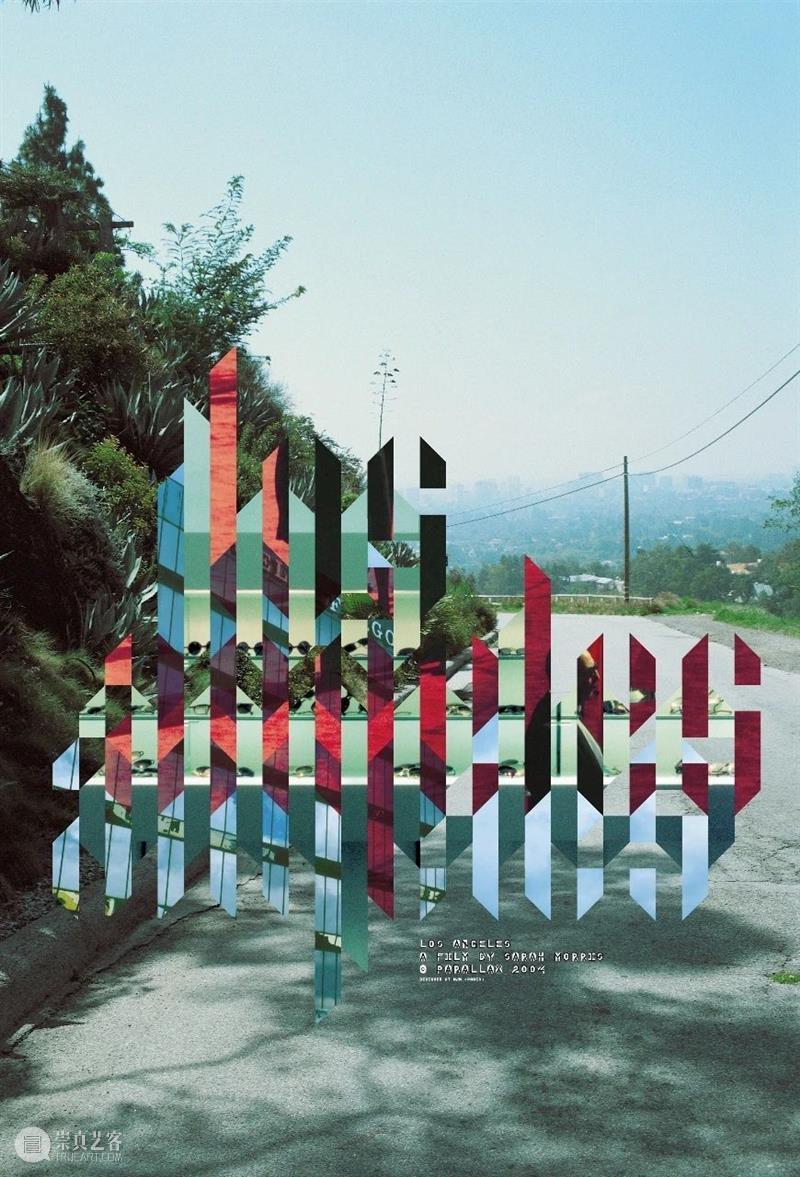

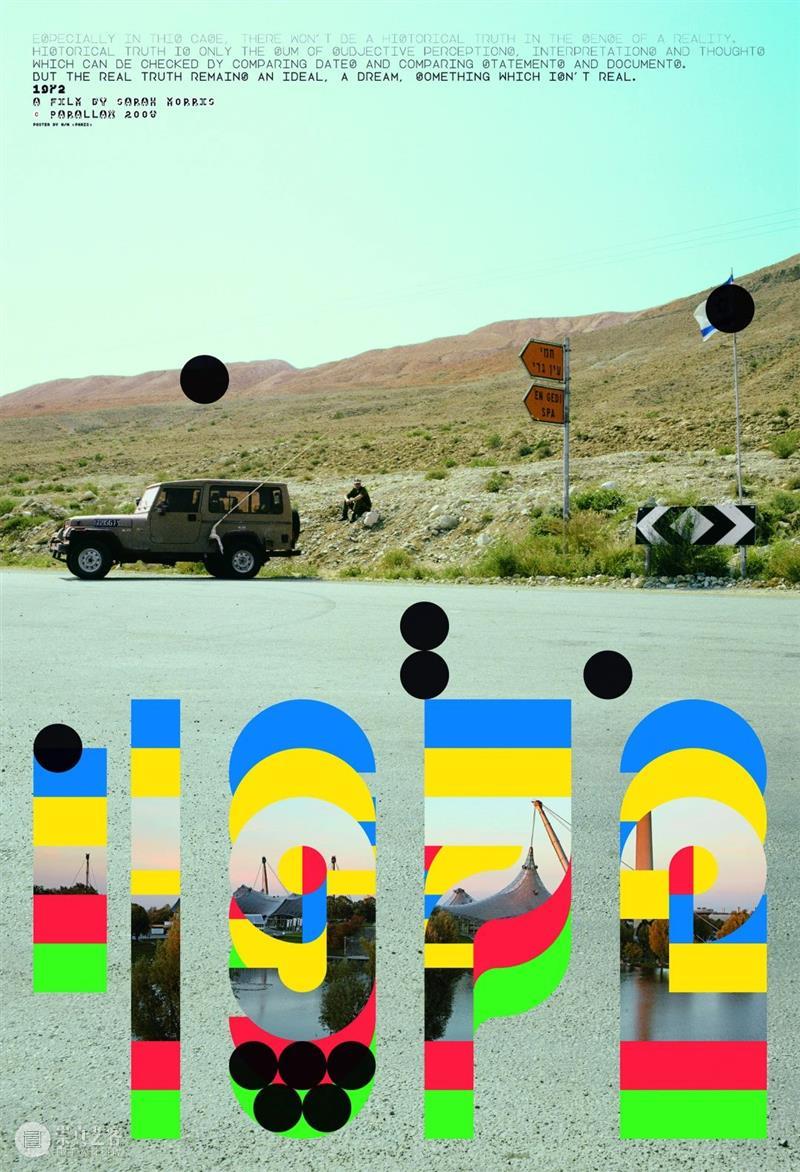

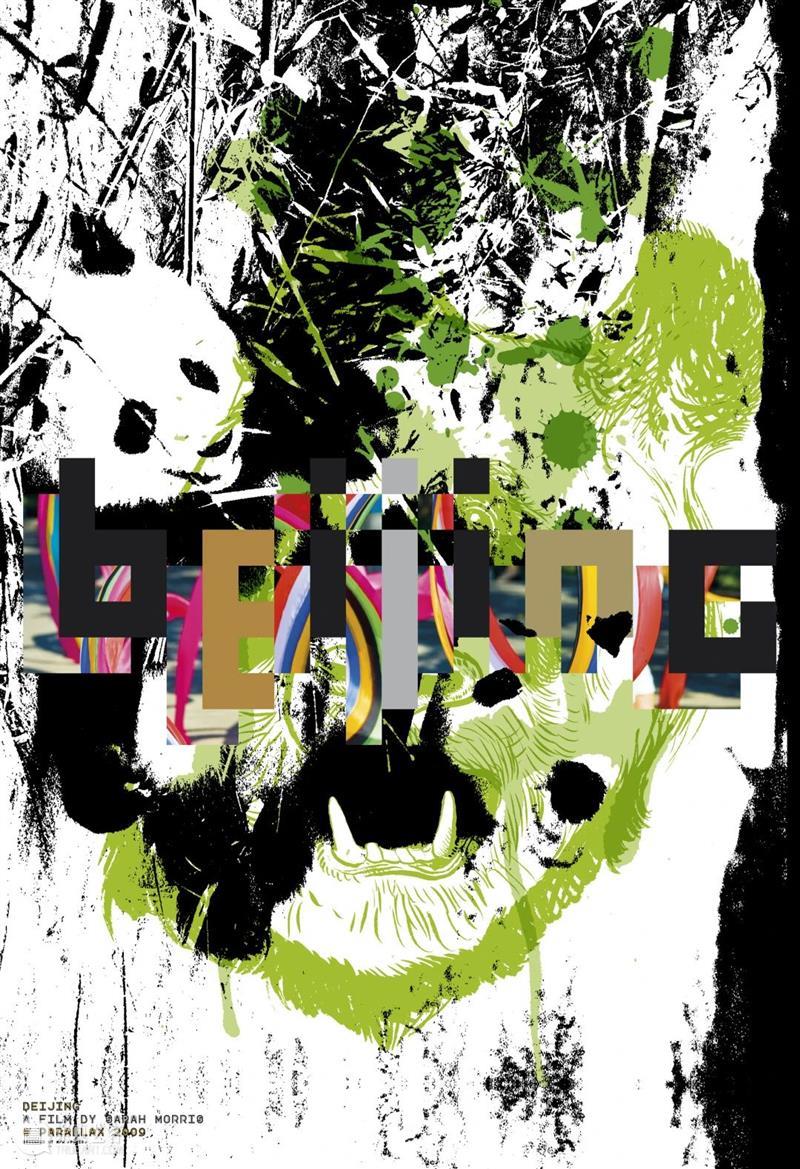

艺术家Sarah Morris惯于在电影使用多种元素的混杂,同时也在艺术、建筑、政经、娱乐等不同领域中形成了有趣的交叉。这种创作手法与M/M的设计方式非常相似。M/M与Morris相识于90年代,2005年开启了他们第一次设计上的合作。当时,Sarah Morris回到法国开始拍摄《洛杉矶》系列。M/M用了一张不易察觉的穆赫兰道风景照片作为电影海报主图,并在标题字体上选择重组了三个电影画面。通过层次叠加和字体裁切的设计,M/M增强了视觉上的利落感和不确定性。

“我喜欢我的电影有相应的海报。只有当海报出来了,我才觉得自己的电影是完成了。”

- 艺术家 Sarah Morris

M/M × 艺文机构

1999年至2006年,Nicolas Bourriaud在巴黎东京宫(Palais de Tokyo)担任总监,他将机构形象的打理全权交给了他所信任的M/M,让他们进行自由发挥。而M/M的设计给这个艺术机构带来了极大的活力与推动力。

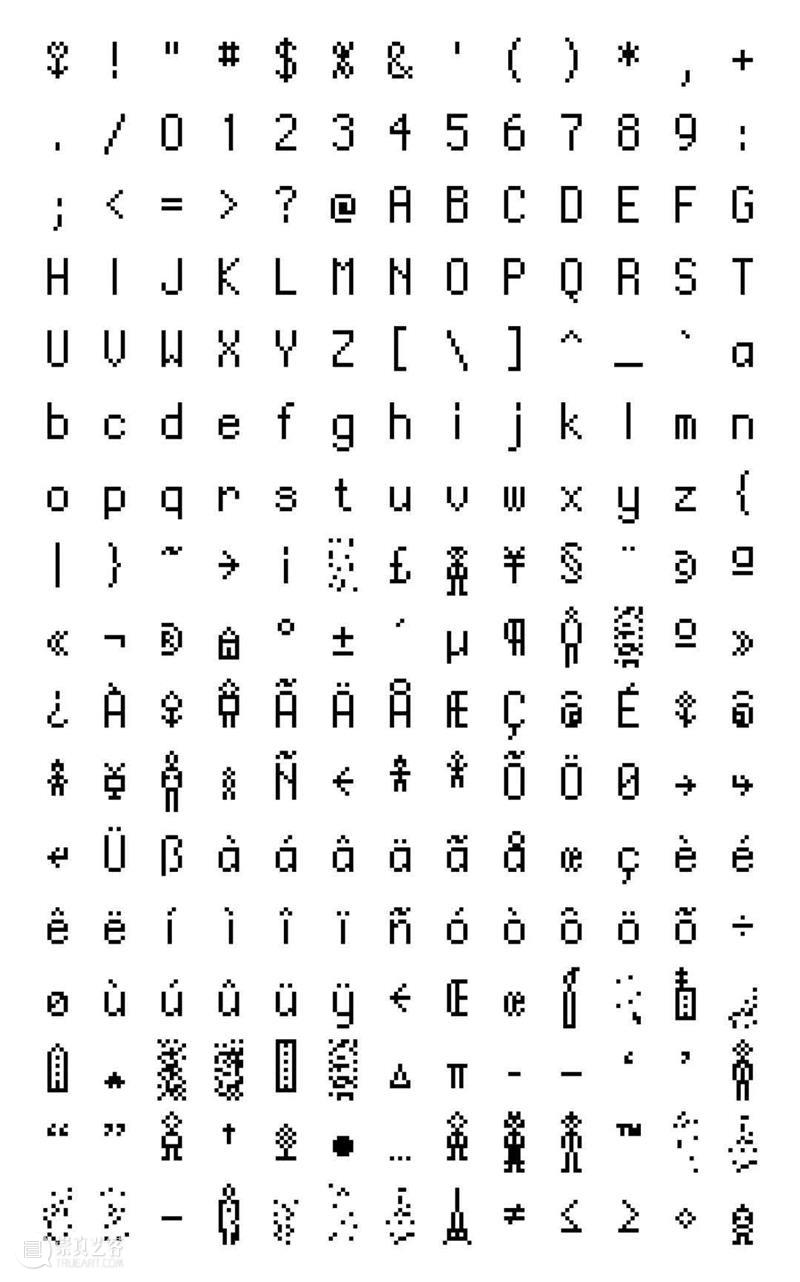

坐落于巴黎现代艺术博物馆旁边,东京宫与其形成鲜明对比,它是一座非传统的新兴当代艺术馆。基于这层考量,M/M力图创造一个“永续、生态、轻盈”的形象,他们为东京宫设计了一整套视觉识别系统与字体,透过简洁的象形字体和符号,描绘了这栋建筑内外的一种生活。

M/M尝试让设计随着时间而发展,那最重要的便是开放这个机构所有的交流的管道,无论向外还是向内。字体和视觉识别系统相当于一套从内部生成的交流工具,为东京宫所有的交流服务,没有固定的准则。这种重新配置信息的自由度完美地契合了美术馆的气质,也为公众提供了连贯的视觉体验。M/M运用了一种动态的方法来理解该机构独有的视觉景观,让东京宫成为了Bourriaud所说的“进程中的机构”(Institution in progress)。

<< 滑动查看下一张图片 >>

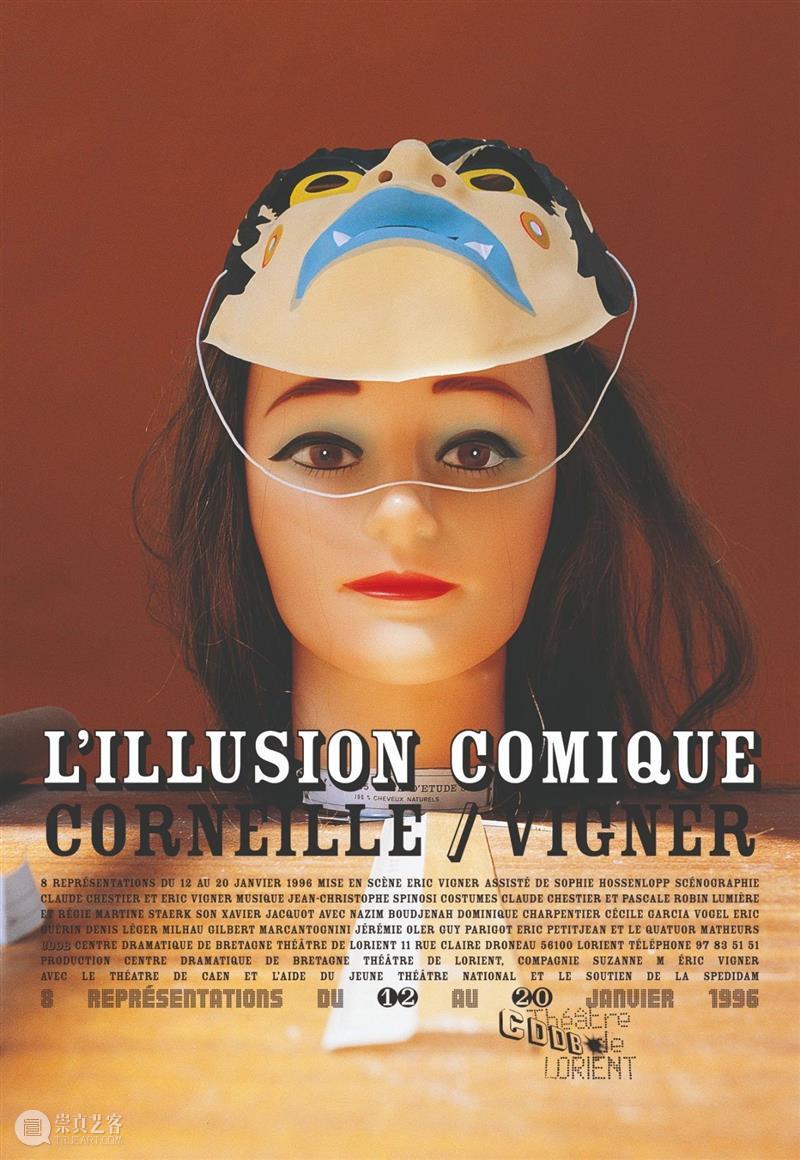

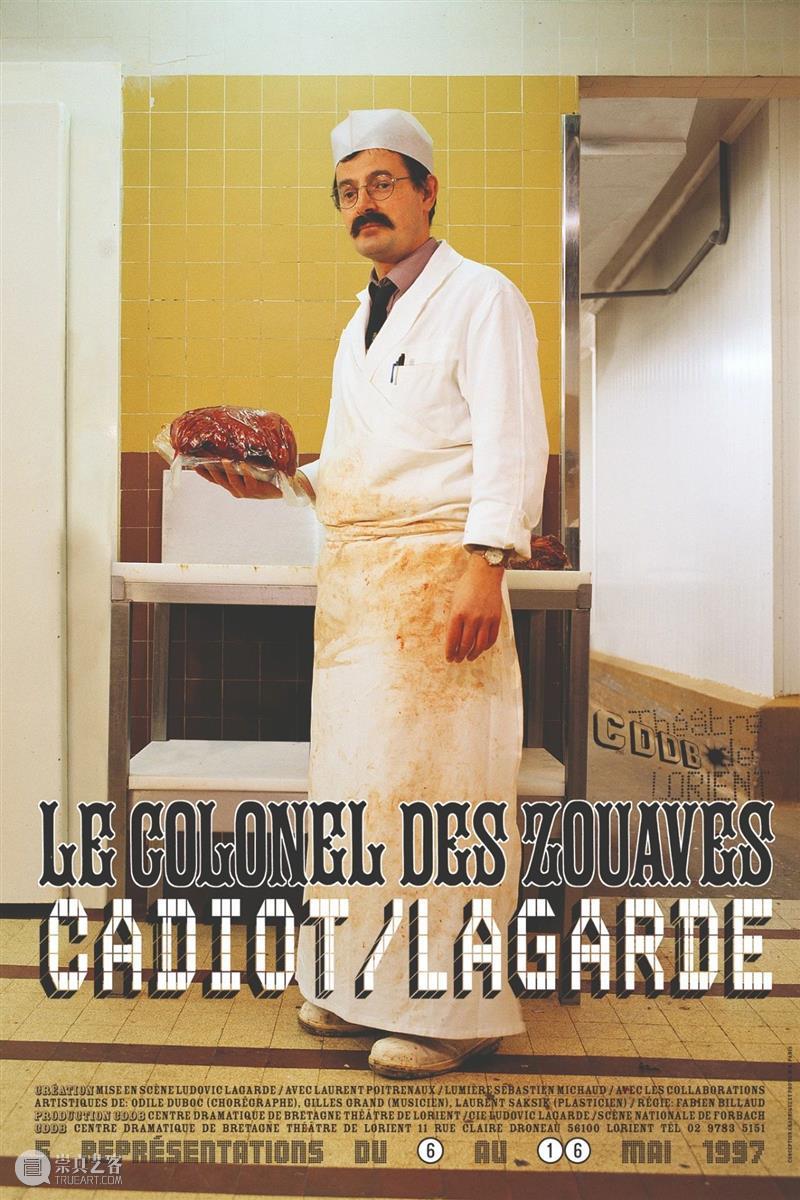

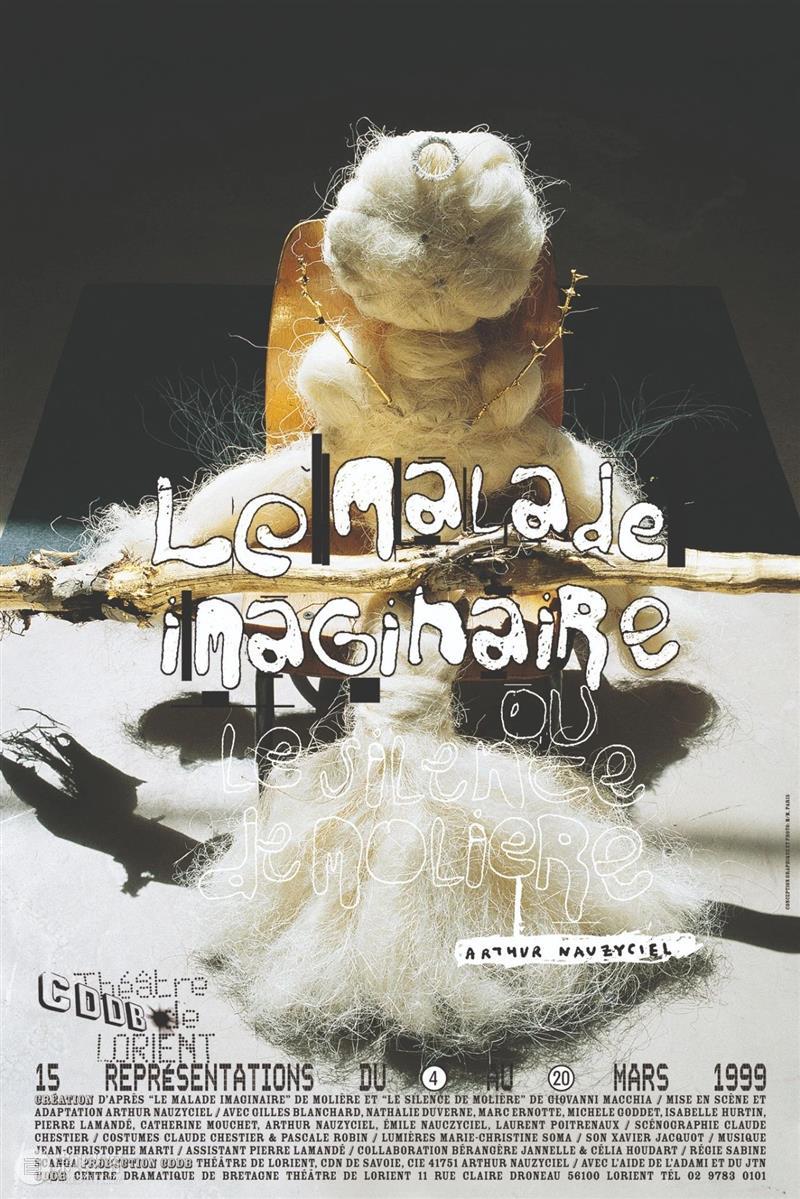

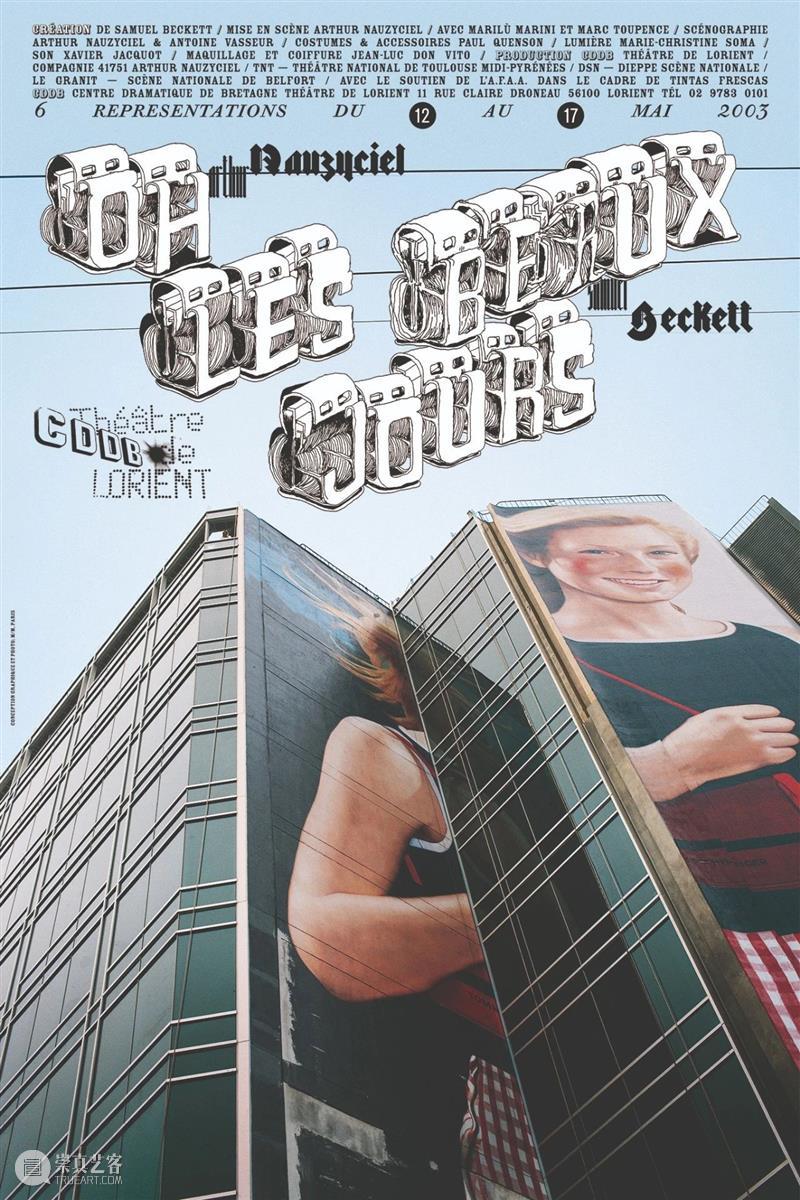

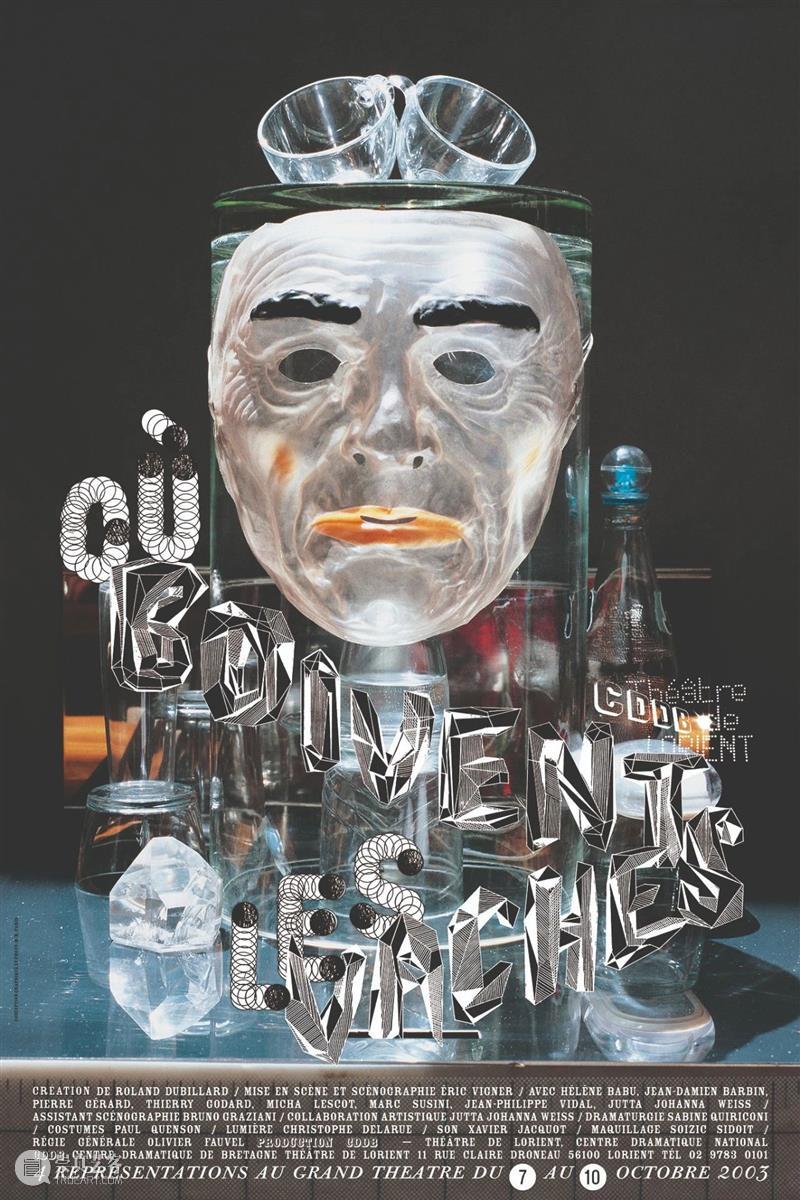

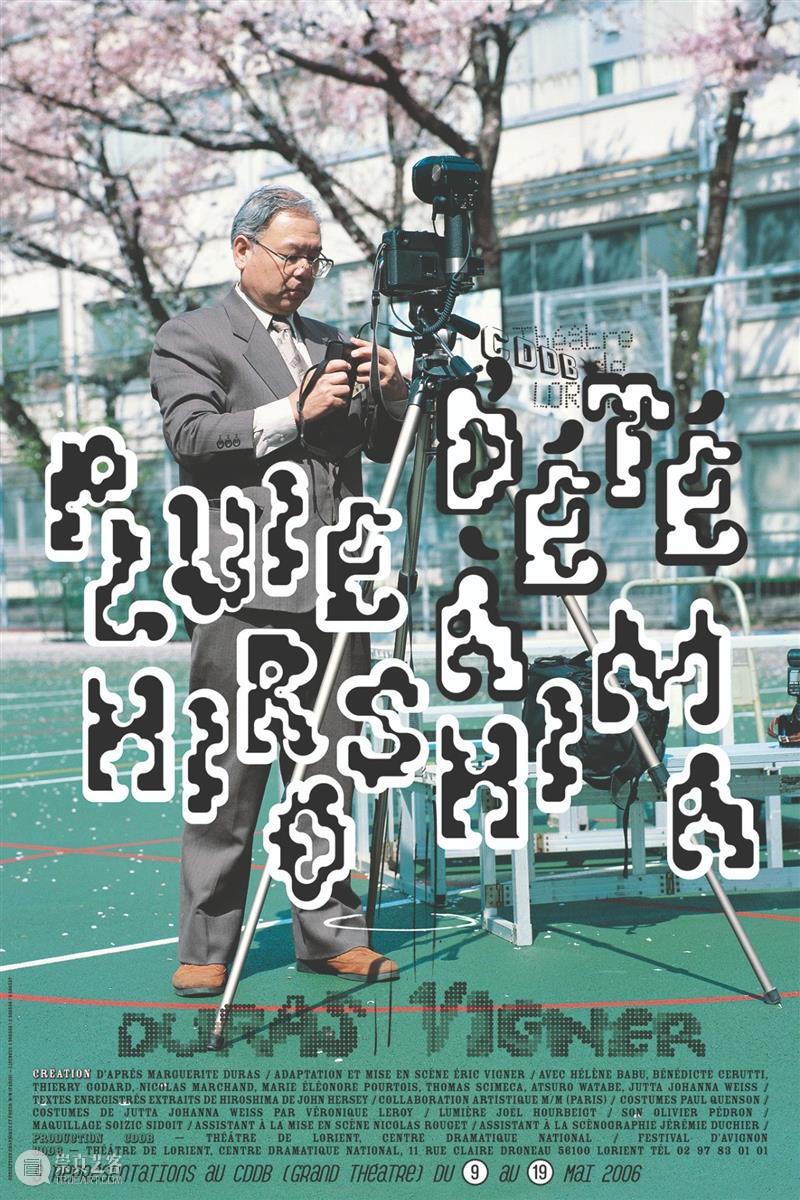

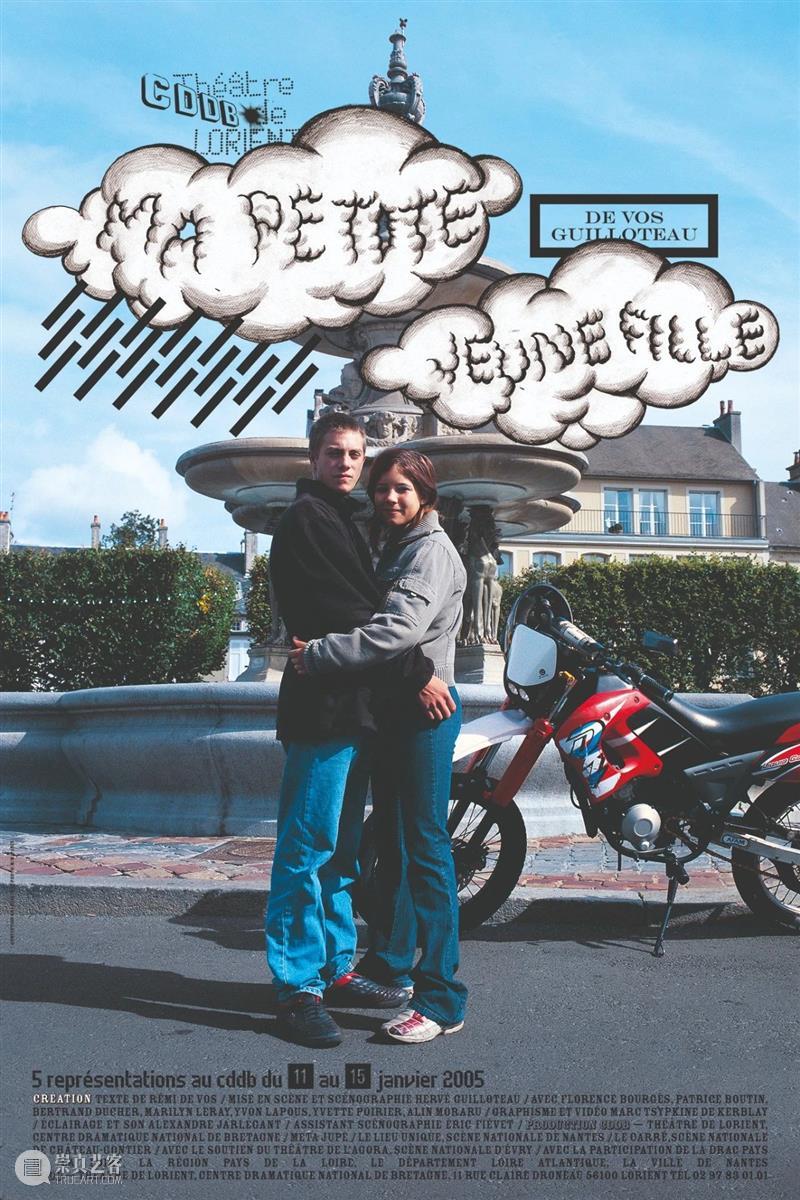

M/M与法国布列塔尼的洛里昂国立戏剧中心(CDDB-Théâtre de Lorient )长达20年的合作又是一种新的转译方式。1996-2016年,他们负责了洛里昂剧院所有戏剧的海报设计。M/M认为最重要的是这些海报将入驻在城市街头巷尾的各个角落,所以他们将海报演变为一轮平面的“城市巡演”。这些海报也充满了故事性,好比一场场“戏中戏”,而绝非简单的文字加插图。

4

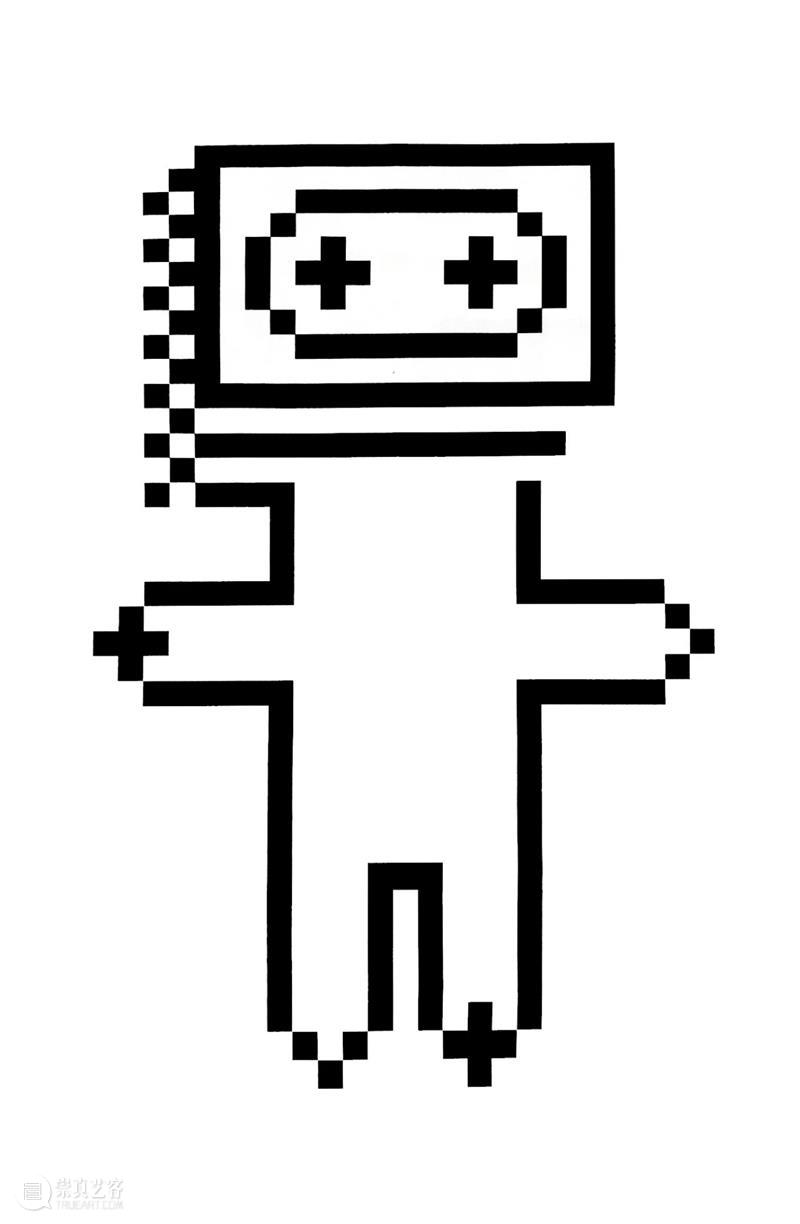

特工(The Agent)

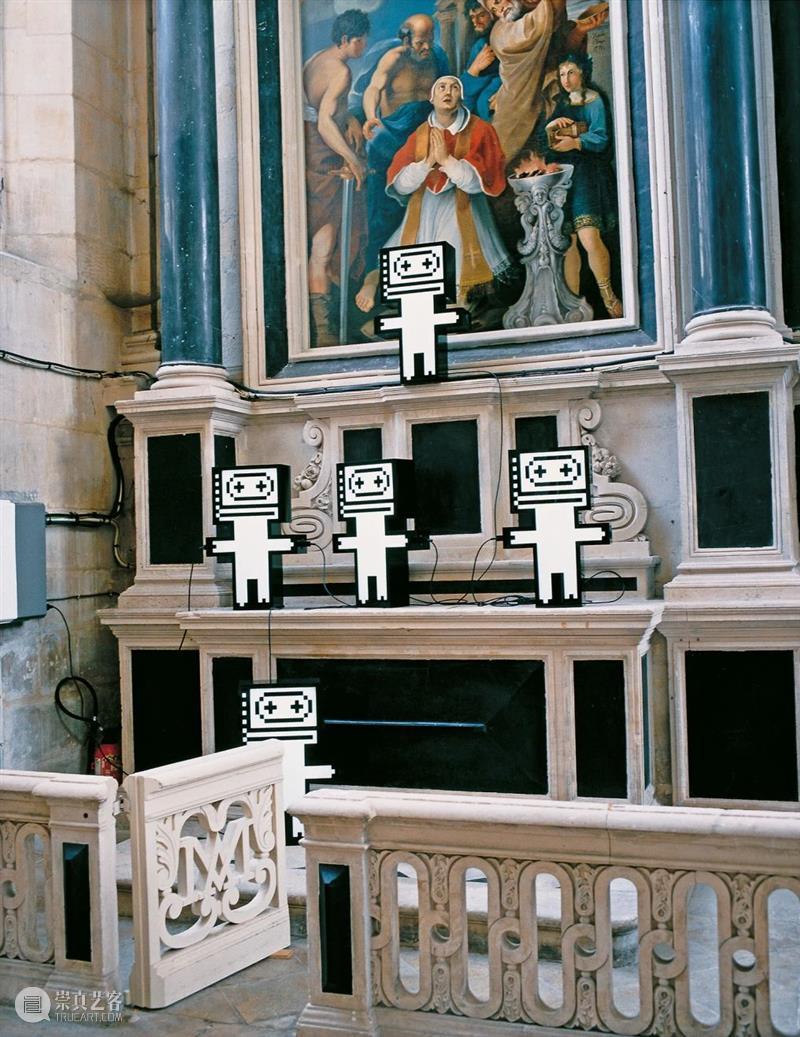

特工(The Agent),是一个由M/M创造的“三无”角色,它没有性别、国籍与表情,张开双臂,一副勇敢无畏的姿态。这个角色其实比安丽更早4年诞生,是M/M为索尼计算机科技实验室设计的海报中的形象。随后,特工(The Agent)这一易于使用的图标成为了M/M的经典标识,活跃于其跨界设计的各种作品中。

左图:《i-D 女人味》(i-D Feminity)杂志封面,海报设计M/M (Paris),设计师供图。

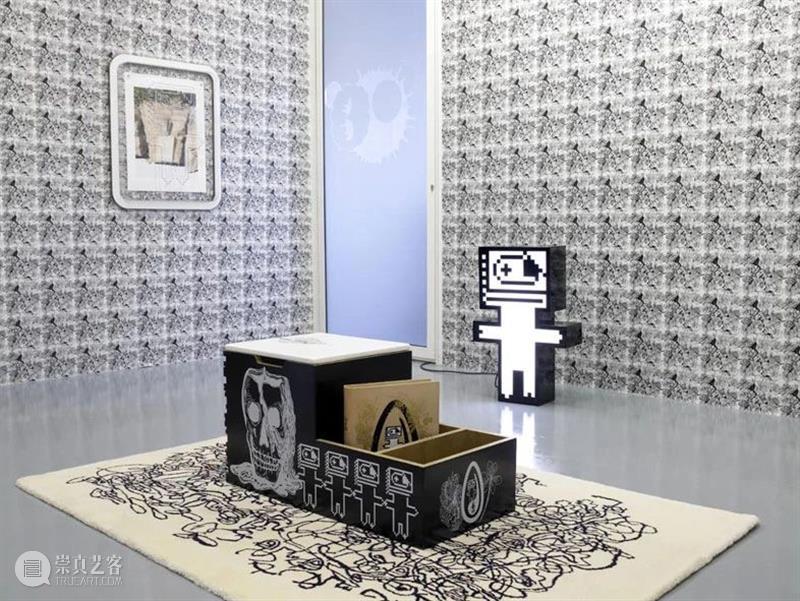

右图:《闪烁的特工》,凡尔赛宫“前往凡尔赛”展览现场,2007。设计师供图。

“金银岛”(L'île Au Trésor) 展览现场,Air de Paris画廊,法国巴黎,2008年。

《M/M Wallpaper海报》,1999年,印刷海报。设计师供图。

在《i-D》杂志上,特工也“乖巧”地闭上了一只眼;在凡尔赛宫的展览里,特工戴上了路易十四的头饰,添加了一种当代性注释;在2008年的展览“金银岛”中,特工戴上了眼罩成为独眼海盗踏上寻宝之路;特工们还经常闪现于M/M设计的壁纸之中……不断变化着的特工甚至从2D世界跃入了3D中,借助灯箱装置、气球等媒介再生。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Mathias曾将M/M比喻为“一个深深植根于现实的研究小组。”相比于将观点和作品陈列于画廊空间中,他们更想与世界相连,并创造出平行现实,从而让人们可以用别样的方式看待现实世界。这一理念便在他们的中国首展“M/M上海制造”中实现了。

M/M上海制造

M/Made in Shanghai

时间:2020年9月27日 - 2021年4月18日

地点:上海当代艺术博物馆 7楼

主办:上海当代艺术博物馆

票价:60元,点击“阅读原文”立刻购票

2020年9月27日至2021年4月18日,法国M/M (Paris)设计工作室的中国首展“M/M上海制造”将登陆上海当代艺术博物馆7楼的设计中心(psD)。展览通过呈现百余件作品,回顾其30年设计生涯,探讨设计如何在不同的语境里被转译与重释。

更多阅读👇

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享