几乎没有任何一个看起来成功的职场路径是一模一样的。在我们的新专栏“职场故事”中,我们与艺术行业中的一些代表对话,听听他们的故事,也让他们为更年轻的人们给出建议。

artnet新闻

×

厉为阁亚洲区总裁

李丹青

Q:您是科班出身。是从什么时候开始想要开始从事艺术相关的工作?为什么?

A:我成长在一个很传统的中国家庭,家中艺术氛围很浓厚。从小家里有很多与文学、历史、艺术有关的书籍画册,也会有机会接触一些老一辈的文人、艺术家。我的父母在力所能及的范围内也有一些小小的收藏。

在我很小的时候,他们会给我纸和笔鼓励涂鸦,随着年龄的增长会有更复杂的尝试,所以对“物件”、“图像”、“材料”本身我都不算陌生。小时候,我甚至因为画画得过一些奖,上学以后在高年级逐渐显现出写作方面的一些能力。我的父亲不认为我能成为一个好的艺术家,因为我画画的时候总是“坐不住”,他建议我在大学学习艺术史这个专业,因为它要求有很强的阅读、写作能力,以及对艺术的感知力,他希望我能一路读到博士毕业,成为一个研究者、学者。

但我拿到硕士学位后决定不再继续深造,因为在海外读博确实是要献身学术研究才会做的决定。当时,作为二十出头的年轻人,我对艺术行业以及职业生活充满了好奇,可能也有一种想要“独立”的心态。

Q:您在艺术界的第一份工作是什么?在进入艺术界之前,您是否有尝试过一些与艺术不太有关的工作?艺术界的首份工作带给你什么?

A:第一份工作应该是在英国国立苏格兰博物馆的实习工作,用了半年的时间每周去博物馆跟当时欧洲部的负责人David H. Caldwell先生(现苏格兰古董协会主席)一起工作。这份工作非常有趣,让我看到一个一百多年历史的西方博物馆从准备一个展览内容的构思、研究,到实现、借展、资金筹备、展览呈现、硬件配备、宣传、出版物等各个环节的复杂性和专业性。

这是一个非常了不起的百科全书式的博物馆,从古埃及的木乃伊到中国的瓷器……在主体建筑的地下还有一个库房,我仍然记得第一次获得权限跟随David下到地下库房的激动心情,当我近距离查看那些古典雕塑时,它们仿佛有了某种气息,那是一种与平时在博物馆作为观众的角度完全不一样的体验,我想这种与作品之间自由而安静的对话是这份工作带给我们的特权,同时也给了我对这份职业的敬畏心。

在后来的拍卖行工作中我也常常去库房查看作品,但仍然与走入博物馆地库的那种气息及壮观程度无法比拟。同时,那些专家有一种使命感和强烈的专业精神,他们对于自己职业的专注度和热情也深深影响了我。

Q:在多年的职业生涯中,有没有某一个展览给您留下了极其深刻的印象或者影响?

A:太多了,好的展览是这个行业最美好的部分之一,看展览已经成为我们生活的一部分。就最近的一年来说,去年夏天在维也纳艺术史博物馆的马克·罗斯科展是一个挺了不起的展览。在这座以收藏古埃及到巴洛克几千年文明著称的博物馆里,他们把这位美国战后抽象表现主义巨擘的作品在哈布斯堡王朝家族收藏所在的金碧辉煌的建筑中呈现,建构了与平时在现代艺术博物馆中的观看不一样的维度,让人深刻感受到罗斯科从修养上与古典音乐、绘画的连接;同时他们的打光非常的精妙,把罗斯科的色域中非常微妙的变化与细节完美的呈现,让人从精神上能进入艺术家在画面中建构的空间。策展人对罗斯科的理解是深刻的,才能做出如此敏锐而准确的呈现。

Q:在迄今的职业生涯中,有没有一些藏家给您留下了深刻的印象?

A:很多藏家都让人印象深刻,不少人成为我的良师益友,跟他们交流获益匪浅。其中很多人都是其所属行业翘楚,他们身上的企业家精神、创造力、视野、学习能力令人惊叹。在这里,我想一中一西提两位,一位是龙美术馆的创始人王薇,我们认识应该有十年了,除了在佳士得期间帮她竞投了很多中西方现当代大师和艺术家的作品,我对她的认知随着她创立美术馆的过程渐渐加深。她将自己的执着和热情倾注在美术馆的建立上。

我仍记得龙美术馆西岸馆刚建好,她带我参观,并告诉我这些硬件上的问题她如何跑去各地找到合适的供应商来解决,甚至窗帘都是自己亲自选的,彼时她给人的印象大多是各家拍卖行捧在手心的“超级买家”,我很惊讶在她身上看到这种撸起袖子自己干的精神。到后来我们时常一起出国看展览,有时我也参与她的一些会议。我几乎能够比较全面地接触她,我佩服她的学习能力、敏锐的触觉、做事情的魄力和坚持。作为一家民营美术馆的经营者,她和刘总几乎在“孤军奋战”,如何在现实和理想中平衡是一个摆在眼前的实际问题,他们以非常快的速度做到了很多,这是中国六零后身上的韧劲,很了不起。

而在收藏上,她也一直在超越自己,从二十世纪到当代,从中国到亚洲,再到全世界,几年的时间她完成的转变是惊人的,而且她很接地气,这种开放的态度也使得她很受尊重。

另一位是去年十月93岁仙逝的芝加哥藏家Stefan Edlis,大家知道他是最近的HBO纪录片《万物有价》,2018年9月我带一对中国的藏家夫妇去拜访了他。Stefan Edlis成长于维也纳,1941年二战期间来到美国,1965年在芝加哥创立了阿波罗塑料公司(Apollo Plastics Corporation),并于七十年代开始收藏。

2015年Edlis和妻子Gael向芝加哥艺术学预案捐赠了42件价值五六亿美金的波普与当代艺术作品。如果去博物馆现代艺术展厅,能看到他们捐赠收藏的专门展馆。他们的收藏包括贾斯培·琼斯(Jasper Johns)、罗伊·李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)、赛·托姆布雷(Cy Twombly)与安迪·沃霍尔(Andy Warhol)等。

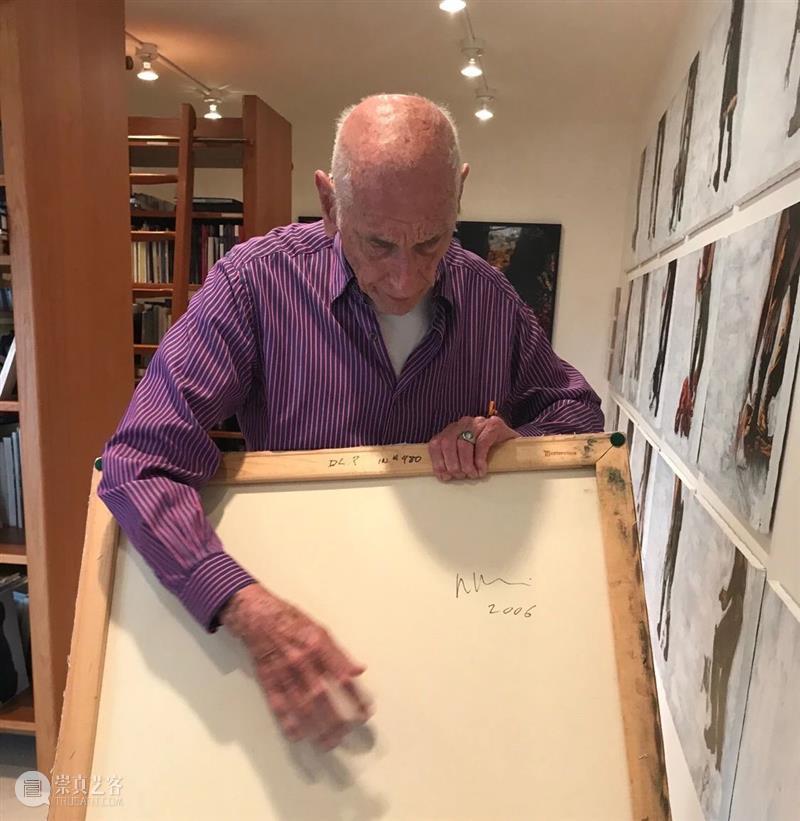

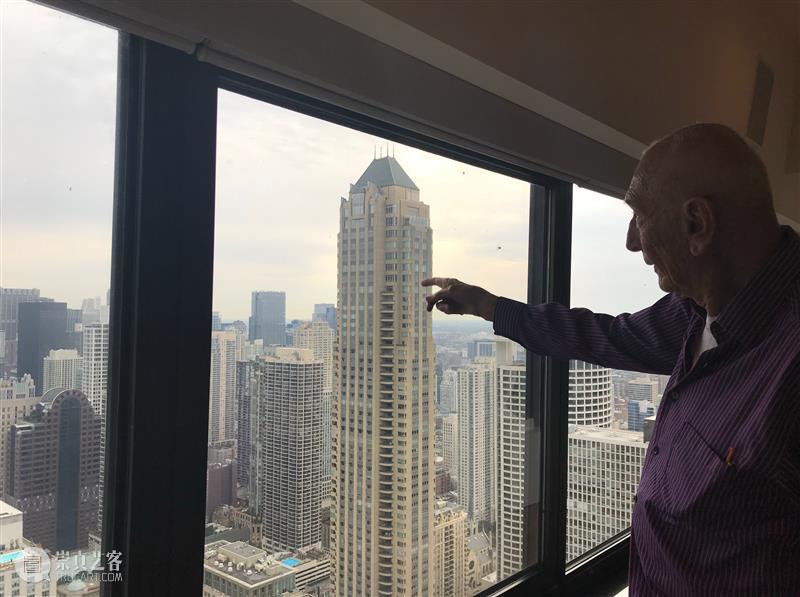

当时92岁的Stefan声音洪亮、思维敏捷,在五十多层大如写字楼的公寓,我们看到了大量博物馆级的藏品,几乎覆盖了西方战后当代艺术史,他对每一件作品如数家珍,并告诉我们他是如何在五十年里慢慢把半层楼买下改成自己的家、图书馆、客房、活动室,我从没见过这么大的公寓家(想象北京国贸三期的半层……)他开心地说,半年前最后一个人终于搬走了,他改成了自己的卧室。他开玩笑说很欢喜终于有了自己的卧室而不用跟老伴同屋,卧室里的艺术品不像一个耄耋之年的老人的喜好,而是充满了年轻的精神,隔窗望去密歇根湖尽在眼前。路过他太太的书房,桌上的小猫Bella温顺乖巧,一角放着Eric Fischl给他画的一张肖像。书架之间还跪着一个卡特兰的“希特勒”雕塑《他》, 作为犹太人,收藏此作颇有深意。

Stefan Edlis在芝加哥的家中

见完我们之后的一周他说还要去苏格兰看艺术,92岁依然在路上,充满热情……作为藏家的职业精神,我那次在芝加哥很深切地感受到了,不管是那些博物馆里一百年前就有的捐赠者还是当代的藏家,他们的收藏视野和捐赠行为直接影响了一个地区的文化实力,而这些收藏分别在家中或博物馆里被分享给更多人,从而又产生了更加广泛的影响,非常了不起。

Q:在加入厉为阁之前,您曾任佳士得亚洲战后及当代艺术部门的首席专家。拍卖行的工作经历如何影响了你现在这份工作?

A:现在的工作是拍卖行工作的延续和升华,有了更大程度的自由。在佳士得的工作,每年参与纽约、伦敦、香港的拍卖,我经历了全球市场的很多顶峰和纪录,我看到了市场的历史、变化、甚至一些规律,以及市场背后的架构、原理以及本质。它在二级市场给你提供一个相对宏观和理性的视角来看待艺术市场和行业,因为它没有画廊在推广艺术家时的责任、义务以及相关的品牌、情感因素。

同时在佳士得这样的大公司工作,让我快速建立了对“人”的认知,以及对人性的理解。拍卖是一个需要团队高度协作的工作。除了大家认识的这些闪亮的台前英雄,后台的支撑团队也功不可没,他们划分细致、非常专业,作为一个拍卖主管你需要有调动前后力量的能力,这里面跨部门、甚至地理区域的沟通、分工协作是非常重要的工作,有时候也得巧妙地面对内部力量的博弈解决问题。

战后当代部门是一个高度国际化的团队,作为这个部门唯一一个中国人,我对这种情况也不陌生,因为我上学的时候也是班上唯一一个亚洲人,我会以他们能接受的方式来为亚洲区的客人争取利益,对于一些不好的作品,我会非常平等而直接地说不,并给出理由。当他们知道你对他们的板块和历史有非常好的认知,大家在说同一种“语言”的时候,彼此的信任和协作是非常好的。

Q:在职业生涯过程中,您对艺术界工作者和艺术市场的认知是否有发生过改变?

A:如果17年没有跟随Brett加入厉为阁的创业过程,我估计会一直在拍卖行做下去。当时部门在跟我协商调去伦敦办公室工作。佳士得是一家对我影响深远的公司,2007年的时候我有机会在佳士得伦敦国王街的办公室实习,我被当时很多专家的专业度和职业热情打动,因此我非常希望成为一名好的专家。

当时我的主管告诉我,如果你想成为一个好的当代艺术专家,最好先去画廊学习一下,而作为独生女,我的父母非常希望我能尽早回国,所以在2008年奥运前我回到了北京,加入了当时我认为中国最好的当代艺术机构长征空间和卢杰的团队,从最基础的助理开始做起。第一个项目是展望老师在中国美术馆的个展《园林乌托邦》,在2008年那是个备受关注的项目,国家美术馆第一次做中国当代艺术家的展览。我还记得连续好几天布展到半夜,校对中英文文字、带着工人在展墙上帖字,对布展快速建立了感性认识。开幕那天很盛大,我临时被叫去给美国来的策展人做翻译,当着开幕式几百人的面,把她的讲话译成中文。

林天苗老师在夏季的个展成为一个“打卡”点,我们在那接待了从微软创始人Paul Allen到丹麦王储腓特烈等等因为奥运跑到北京来的人们,那一年我经历了中国当代最疯狂的阶段,那种行业里的信心和激情、对展览和项目不计成本的投入,对于刚回国工作的我来说有点魔幻,我也看到了艺术行业里各种“有趣”的人,跟我的价值观、生活方式完全不一样的人。

到08年底,全球金融危机似乎让所有行业都重新洗牌了,艺术行业的反应相对滞后但也遭遇了很大的打击。我跟卢杰说我想辞职,因为我父母给我找了一份更“靠谱”的工作,他跟我谈了四个小时对当代艺术的坚持和理想、以及人的独立和自我实现。于是我推掉了那个机会,我们一群二十多岁的人凭着一股理想把之前的很多“不严谨”的地方一点点整顿清楚。而且,卢杰不像老板,更像老师,我们可以很直接地说公司的问题、管理的问题、艺术家的问题,甚至老板自己的问题。

他也给我们足够的自由和权限去做项目,比如2008年我们作为中国最早参加伦敦Frieze艺博会的画廊参展,我很多事情不清楚,从旅行安排到参展,全部自己去搞定;09年越后妻有三年展,我和同事拿着邱志杰的作品去日本参展,在越后妻有偏僻的山村里遇到各种麻烦,两个人都是第一次参加,从训练志愿者到布展,开幕当天还遇到大雨,结果当然是顺利完成了任务;09年我们第一次参加瑞士的巴塞尔艺博会“艺术宣言”环节展郭凤仪的长轴,布展时遇到问题,我和当时的总监Zoe Butt临时找来升降机,两个女生爬到七八米高的墙上固定住顶端,一个人开升降机一个人放作品,反复好几次才把布展完成。我还记得开幕时Jeffrey Deitch跑来跟我聊天,正是通过这个项目才让他认识了这个艺术家,直到最近郭凤仪被纽约Gladstone画廊代理,并且在海外美术馆有很重要的展览发生。

之后在长征,我一人负责从全年在全球的博览会,到管理预算这些,升任成总监时也才26岁。这种需要发挥自我能动性和创造性的案例非常多,而且这种案例发生的平台是非常前沿的,我们这些“新兵”在十几年前作为中国最早参与国际顶级艺博会、双年展、美术馆展览的那些亲历者,那个时候的艺术行业似乎更“粗糙”也更“民主”,年轻人会有很多想法、会有很多问题、也会有很多机会去实践和成长。

12年开始,我因为搬家到上海又回到佳士得工作,感觉到了两个城市很大的不同,我花了很多时间去适应这种大公司的人际关系部分,它更像一个外企文化而不是艺术行业的文化,这个时候我个性里“独行侠”的部分起到了作用,它让我在一种容易迷失而复杂的情况里保持独立性,并且能够按照自己的想法去做事情。

那是相当疯狂的工作阶段,我仍然记得半夜一个人在圆明园路97号的办公室加班,穿过那些空间绕去二楼上洗手间的胆战心惊。我坚持专业是最高的标准,有一季我为了征集到的刘小东1995年的《儿子》跑到北京专门找到电影导演张元,跟他聊当时拍电影《儿子》的情况,并且得到他的大方授权把电影的剧照用到我的夜场文章里,这在当时亚洲的拍卖图录里并不是常有的方法。我坚持把征集的仇晓飞《孤立木》放到香港夜场,那也是香港夜场第一次拍中国70后艺术家的作品,也开启了后续的年轻艺术家的市场变化。

我也跟公司建议把赵无极的顶级作品放到纽约夜场来建立新的叙事和价值,因为当时香港夜场单件作品能拍到一千万美金已经是到顶的价格,而纽约夜场几乎是入门价格,不过遭到了很大的反对,理由是买家还是亚洲人,不能用亚洲资源帮纽约拍卖做业绩……这对我当时是一个刺激,后来我理解现实是我没有坐到管理者的位置上我想象不到那种业绩压力,但我始终觉得引领市场需要vision,技术上的问题总是可以解决。事实上17年厉为阁在纽约的“德·库宁/赵无极”展览确实建立了市场对赵无极新的认知,开启了他的亿元时代。

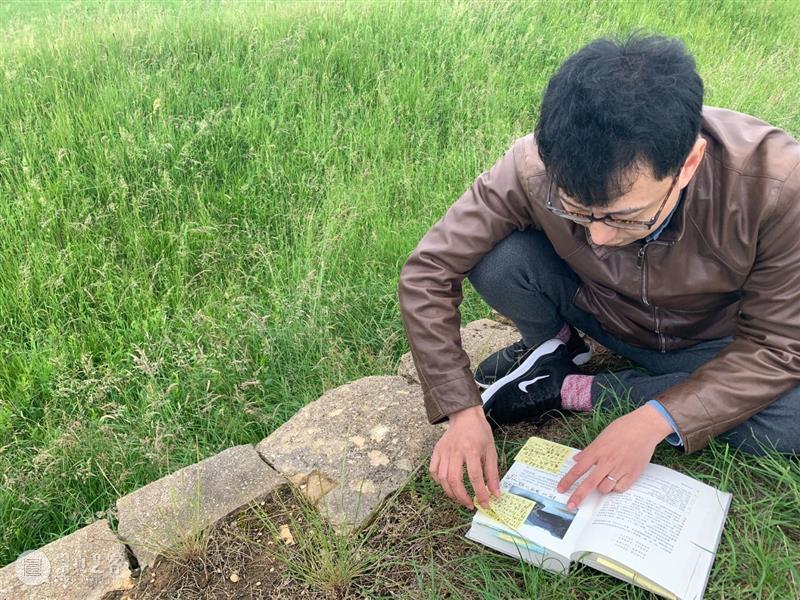

15年夏天,我做了一个名为“+86”的项目。我的想法是通过这个项目建立起中国以外的藏家和市场对中国年轻一代艺术家的认知,这个项目在内部的评论非常两极分化,有人非常支持、有人非常不支持。最后受伦敦总部和中国区的支持,让我在9月的上海拍卖赶紧做,于是连续三个月无休的状态,我疯狂出差各个城市,去走访艺术家工作室、跟藏家征集作品、编图录、拍视频,在做一手调查时,我也看到了很多年轻艺术从业者的困惑——很多艺术家工作室都连着,他们互相影响,有的人非常迷茫,非常渴求外部的评价与鼓励;有些人不知道自己迷茫,在做着一些看起来有点重复的工作。而我们的生态还缺了一些环节,让他们从创作到市场之间少了若干个层次。

当时做这个项目的时候,在广泛的褒议和关注之外行业里也出现了少数非议,有人认为名单不够全,但这毕竟不像展览一样能让艺术家主动给作品,我只能在短时间内到市场中尽可能多征集作品。不过,从拍卖角度而言,这个项目确实做到了其他拍卖没有做到的事情,比如获得了LV基金会等美术馆的关注,海外美术馆主动提出要图录,开创了美国与中国办公室合作的模式,我把作品带到了纽约预展,并在不同团队的帮助下在纽约和旧金山举办了研讨会,获得了海外藏家的关注,做到了一个在亚洲的拍卖百分之七十的成交额由西方市场贡献的先例。这场拍卖里的艺术家越来越多的人被国际画廊代理,并且拥有了更广泛的藏家群体和关注。

“+86”项目的图录寄到旧金山办公室

在这之后,公司希望我能量化这个项目,一年两场分别在上海和伦敦做,在别人看来是机会,但我拒绝了,因为在这个过程里我快速地看到了这个行业的问题:作为一个项目,它的目的圆满实现了,但接下来的市场需要有足够的耐心让艺术家安心创作、成长,需要有足够多的机会让他们展览、尝试甚至试错——改变需要时间。

15年之后我回到了原点——西方二十世纪艺术史的脉络,回到了具体“对象”(作品本身)和历史。我在纽约办公室工作了几个月,开始在亚洲(特别是中国)做西方战后当代艺术板块的工作,包括做了纽约伦敦夜场在中国的第一个预展,因为我们的市场成长了,越来越多的藏家开始站在全球的角度思考收藏,不再满足于做一个区域性的收藏。

同时,许多年轻一辈的藏家都有海外生活的经历,他们的起点注定是站在全球化的框架下。我的知识和经验能在此时发挥更独特的作用,而且从上学开始,我就一直处在中西两种文化系统中,如何在各自缺乏对对方语境认知的前提下,通过我的工作来建构这种理解,现在来看似乎是我一直在做的事情,尽管呈现在表面的形式会有不同。好的艺术在我看来是不分国界和时间段的,优秀的收藏也是如此,在中西之间的切换也让我帮藏家去获得这种兼收并蓄的视野。

同时我在全球市场的经验和艺术史专业知识,让我后来对中国艺术家又有了更新的体会和判断。+86项目之后我认为大环境所缺的那些层次,现在反而成为了我可以去创造价值的部分。

去年我们代理屠宏涛,我从某种程度上把它当作一个案例在做,如我在以前的一个采访中所说,屠宏涛所代表的中国中青年一代艺术家的国际视野也是一种优势,如果我们能调动全球资源给其提供最好的保障,这种保障并非指物质保障,而是系统性的支持,比如我们一起去英国拜访了全球顶级的油画修复和材料研究工作室;一起去一些重要的博物馆共同研究了从文艺复兴到战后的绘画原作,密集地讨论了从材料、语言、技术到观念上的很多思考;介绍海外的研究者给艺术家。

疫情期间,我们组织了几次ZOOM对谈,在这种跨文化的讨论、翻译、阐释中,自然有一个从挫折到成立的过程。对艺术家而言,他们也认识到“以中国为中心”的思考方式的局限性,尝试跳出习惯的角度来思考自己的“叙事”,并且不断要求提高自己表达的准确度。

中国艺术的“经典”和西方艺术的“经典”本是毫无关联的两个体系,在二十世纪不论是早期华人艺术还是中国当代我们看到一些拿来和融合,以及基于“现实”之上的自我表达,而二十一世纪我们大部分时间都在一个全球化的趋势之中,市场都不渐分东西、而追随品质之时,如果谈到中国当代仍陷入政治和身份的讨论那显然是退步,如果陷入策略则常会产出一些语义不详、难以打动人的作品。我希望从我们的环境里找到一些具有开放视野的艺术家,跟他们一起成长、协助他们的生涯成就出真正优秀的作品,并使得这些作品超越身份、地域这些标签进入到好的收藏,这也是我想去做的另一个方面。

Q:您认为外界对于艺术圈最大的误解是什么?

中间也收过一些中国、日本、英国的当代艺术家的绘画或摄影作品。去年香港巴塞尔跟Esther Schipper买了英国艺术家Martin Boyce的一件平面装置,我喜欢他对材料的敏感以及作品巧妙的“物性”。代理屠宏涛之后我有遇到很想收的作品,但为了避免conflict interests得让客户先选,结果当然被买走了。

Q:如果要请您挑一位艺术家来代表当下的时代精神(zeitgeist),您会认为谁的创作最适合?

A:巴斯奎特。他是一个超越他时代的艺术家,他的才华和自由、破土的创造力、超越自身身份和时代局限的表达是我看重的,同时以上诸点并不是装出来或营销出来的,它们建立在艺术家扎实的艺术史、视觉经验和知识积累、以及跨文化的视野之上,自然内化出一种力量。这种内化的过程很重要。我想对于很多其他行业的人这些启发也是重要的。同时他的作品很真诚,感情丰沛却又不油腻俗套的表达很难得,这是他的天赋。

厉为阁香港“让·米歇尔·巴斯奎特:王 英雄主义 街头”展览现场

厉为阁香港“让·米歇尔·巴斯奎特:王 英雄主义 街头”展览现场

摄影:Kitmin Lee

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享