“我久久欣赏着门廊中的雕像或中央广场的彩绘玻璃窗,但未曾有人分享我的这种乐趣。我不禁自问,在法国,是否还会有人为这些杰作所感动。悲哀的是,这些教堂,曾经用成千上万的石雕和玻璃画来宣扬教义,如今却再无人留意它们。如果可以,我决心复兴这一遭到忽视的重要艺术,使她重新享有盛名。”

——埃米尔·马勒,《中世纪的艺术和艺术家》(Emile Mâle,Art et artistes du Moyen Âge)

在西方艺术史研究中,宗教艺术有着特殊的地位,作为社会生活的组成部分,对艺术的发展有着广泛而深刻的影响。历史上,宗教意识形态曾占有统治性的地位,其诸多活动需要利用艺术作为表现形式。一方面,许多艺术形式也从而在宗教活动总得到发展;另一方面,宗教在历史上也曾阻碍艺术的发展,如伊斯兰教禁止在雕刻绘画中表现动物,造成造型艺术的落后;十字军东侵使阿拉伯国家的艺术受到野蛮的摧残。

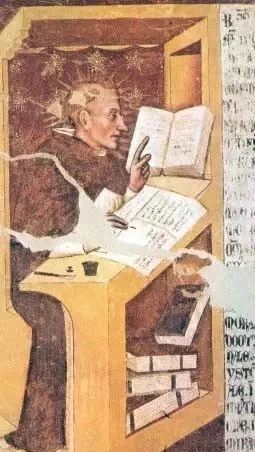

本书作者埃米尔·马勒(Emile Mâle,1862—1954)是法国著名的美术史家,他受教于巴黎高等师范学校的建筑学专业,并在毕业后于公立中学(Lycée)讲授文学。在佛罗伦萨参观新圣玛利亚教堂时,马勒被佛罗伦萨的安德烈(Andreadi Firenze)画于14世纪的湿壁画所吸引,自此,他的热情逐渐从古典艺术转向了中世纪的研究,继而辗转来到巴黎攻读研究生学位。他提倡用图像学的方法研究法国哥特式艺术和建筑,其著作在他在世时就深得赞赏,鼓励了几代艺术史家把研究法国图像学作为解释中世纪艺术的核心。

现代图像学的兴起在一定程度上与一些法国学者有关,其中最重要的就是马勒。值得注意的是,虽然马勒的著作被列入“图像志书籍的历史”中,但其著作和早期的图像志手册有很大的差异,因为他们所针对的读者不同。早期的图像志手册在古典时期就已存在,为了向画家、雕塑家提供创作主题、方案,所描述的是各类象征、属像,往往附有原典;但马勒的著作更偏向于解释性的图像学,为的是解释中世纪艺术所表现的主题、内容。

因为在中世纪一目了然的作品后来已经变得越来越晦涩难懂,尤其从16世纪下半期起,除了个别专家,已经甚少有人能读懂这些作品(包括基督教的信徒),甚至连部分学者都对中世纪作品产生了误解。虽然我们也能从纯形式分析的角度来欣赏这些作品,但如果要更好的了解它们,介绍它们的主题就显得很有现实意义。马勒的著述在一定程度上就是为了这个目的。

《图像学:12世纪到18世纪的宗教艺术》(Iconology: Religious Art from the Twelfth to the Eighteenth Century)一书的完整版本最初出版于1931至1941年间,由四本书组成:《12世纪的法兰西宗教艺术》(L’Art religieux du XII siècle en France),《13世纪的法兰西宗教艺术》(L’Art religieux du XIIIe siècle en France),《中世纪末期的法兰西宗教艺术》(L’Art religieux de la fin du Moyen Âge en France),《特林特会议后的宗教艺术》(L’Art religieux après le Concile de Trente)。马勒从中选取了他认为最重要的部分,并增加新的相关论述,组成了这本简洁的册子。本书展示了法国中世纪隐修生活的生动画面,以及反宗教改革后随之而来的伟大艺术复兴,主要内容包括:12世纪的宗教艺术、13世纪的宗教艺术、衰退中的中世纪宗教艺术、特林特会议的宗教艺术。

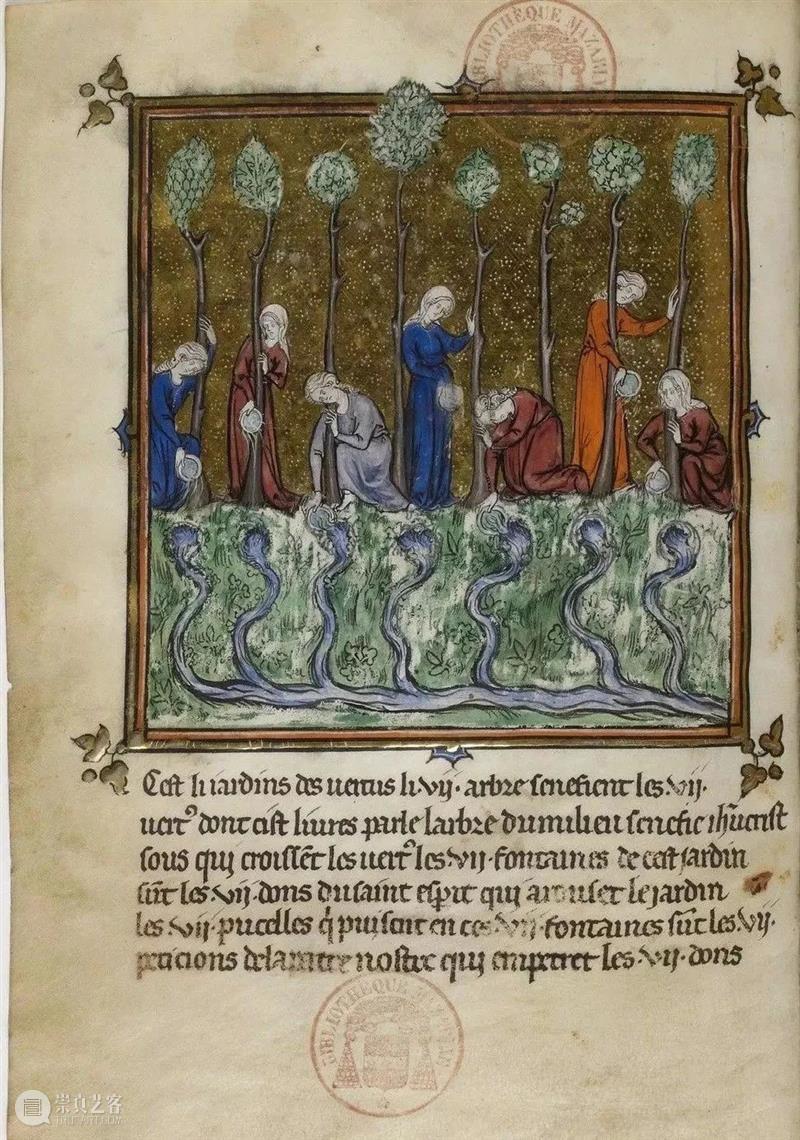

马勒的图像学研究深受法国著名图像学家和考古学家狄德龙(Adolphe Napoléon Didron,1806—1867)的影响,是从16世纪以来的导游指南和百科全书式著作衍生而来。本书的第二章“13世纪的宗教艺术”是他根据《13世纪的法兰西宗教艺术》(L’Art religieux du XIIIe siècle en France)一书中的内容节选而成,马勒从13世纪法兰西大教堂中的彩绘玻璃窗和雕刻作品中选取实例,展示了13世纪的基督教思想。

巴黎圣母院的玫瑰窗,上:审慎,下:仁慈

在13世纪,中世纪思想在艺术中得到了最充分的表现,但这个时期并不是所有表现方式的起源,而是完善了各个表现方式,它继承了先前几百年间的大量艺术类型、倾向和观念。作品的丰富在为研究带来便利的同时,随之带来的是分类上的障碍,因为它们的涉及面十分广泛,这也从一个方面证明了13世纪是百科全书的时代。当时的著述试图建立整个人类的理论大厦,而大教堂仿佛就是它的视觉对应物。如果用现代人的思维习惯进行研究难免会造成误解,所以马勒很明智地选择了13世纪的历史写作方式。这正是马勒运用图像学研究方法时的独特之处——以博韦的樊尚(Vincent of Beauvais)的《大镜》(Speculum Majus)为原典,寻找大教堂艺术的意义。

总的来看,12至15世纪的宗教艺术是一个内部的历次复兴与变化的过程,从神学观支配艺术中的人物组合,到受舞台造型和神秘剧,其他艺术形式影响发生的演变,艺术创作中的“误读”,赞美及“受难式”的情绪转向俗世精神的变奏及衍生;到了16至18世纪,特林特议会引发了对个别图像主题的手法创新和宗教体验的新回应。本书还讨论了人文主义观念如何通过先知的形象进入图像系统,墓葬纪念物传递的神学统摄下的生死观,圣徒文化对于民众的精神引领以及拉丁风格与北方抒情风格的艺术观念差异等细枝末节的追根溯源。

OCAT研究中心图书馆旨在提供一个公共空间,激发和促进知识的传播与交流,特别是研究、创作的生发与实践。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享