摄影:魏志杰

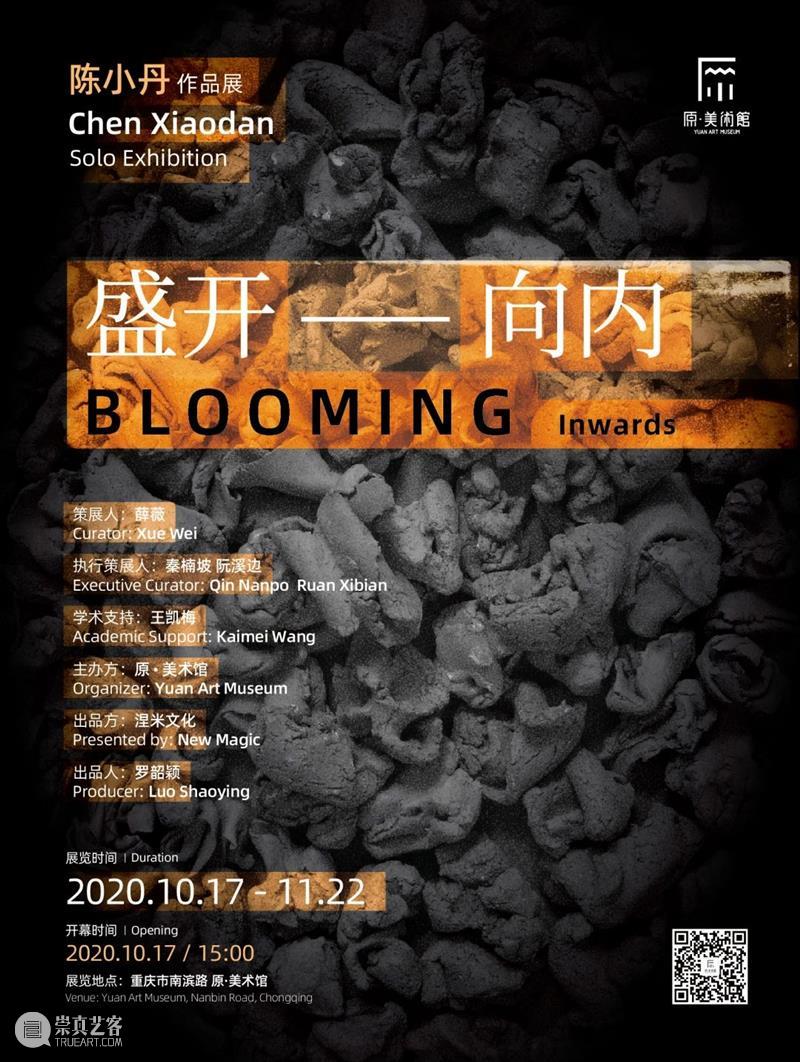

艺术家 / 陈小丹

雕塑与装置艺术家,当代独立女性艺术家。创作了一系列雕塑、装置甚至地景艺术作品,尤其擅长大型装置,持续地表达着她对性别与痛和爱与死的感悟,以及对社会和对艺术本体的思考。

当我们步入美术馆二楼,印入眼帘的是一组超大体量的作品——《墙》,它由《盛开2006 作品1号》、《盛开 2011 作品1号》两件作品组合而成,带着一种不同于大骨架的形式感和体量感营造出来的气场,让人难以忽视。

一排排红色的砖盒,一面露着经历过高温火烤的赤色,而它镂空的一面里,装着陈小丹拾来的动物的骨头,残败的莲蓬、桔梗,陶土捏的花瓣状物,火烧之后,全都变成了碳化的异物。

盛开 2011 作品1号

陶、骨头、植物 尺寸可变

围在砖块四周的是一大批深红色的小件,形态各异地堆叠一地。远看这些红色、翻卷的东西,像层层叠叠的花瓣堆积在一起,有种落英缤纷之感;近观则让人感觉截然不同,它们不像花瓣,更像是厚重的、色泽鲜艳的肉体碎片。陈小丹将它们称之为“花”,但已不是植物学范畴内,因为它们看上去既不芬芳也不娇艳,而是这一意象在陈小丹的艺术生涯中有着极为特殊的隐喻。

《盛开 2011 作品1号》这件作品始于十年前,陈小丹持续地收集创作素材,做净化处理后放入窑中进行烧制,在相当长的时间跨度里,这些砖块和骨头不断累积、生长,最后蔚为大观,衍化出令人惊叹的复杂情感张力和文化寓意。

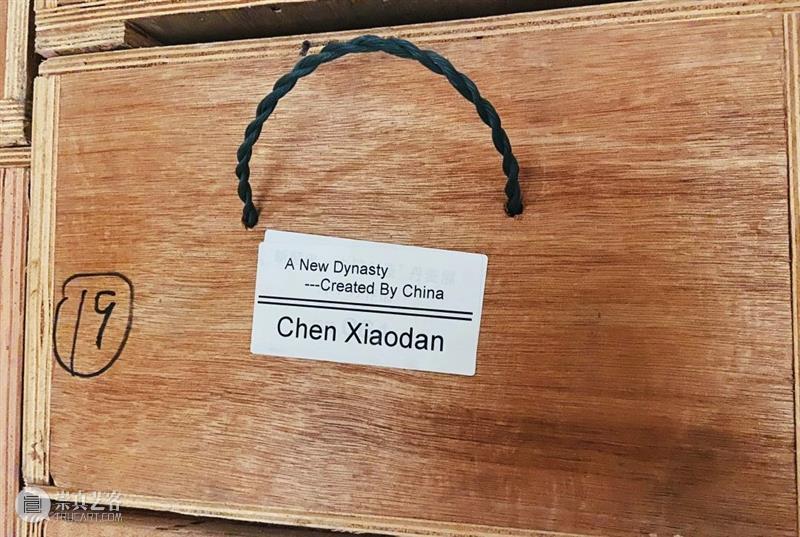

现场还有一组特殊的展品,是用于运输砖块和骨头的木箱,这些木箱作为跟随者,已经伴随作品走遍中国甚至世界的各个展览。不论是在2014-15年“形制之上”,苏州金鸡湖美术馆和挪威卑尔根KODE美术馆的群展;又或者是在2015-16年“新朝代——中国创造”,丹麦阿胡斯美术馆的群展,《盛开 2011 作品1号》都给予人们强烈的印象。

金桥碧云美术馆 2019

《盛开 :山水之外 —— 陈小丹作品展》

“陈小丹的陶‘花’,没有固定的造型,而是强调随心的感受。低温陶土的粗拉,加之成千上万的体量,赋予这些陶花视觉上以朴素、结实、繁衍的生命力,与低温陶实际上的脆弱、易碎形成反差。染色的‘骨头花’则有一种渗血的‘肉’感,一种生命受到伤害的美丽而敏感的意象。”

廖雯

当代艺术独立策展人,批评家

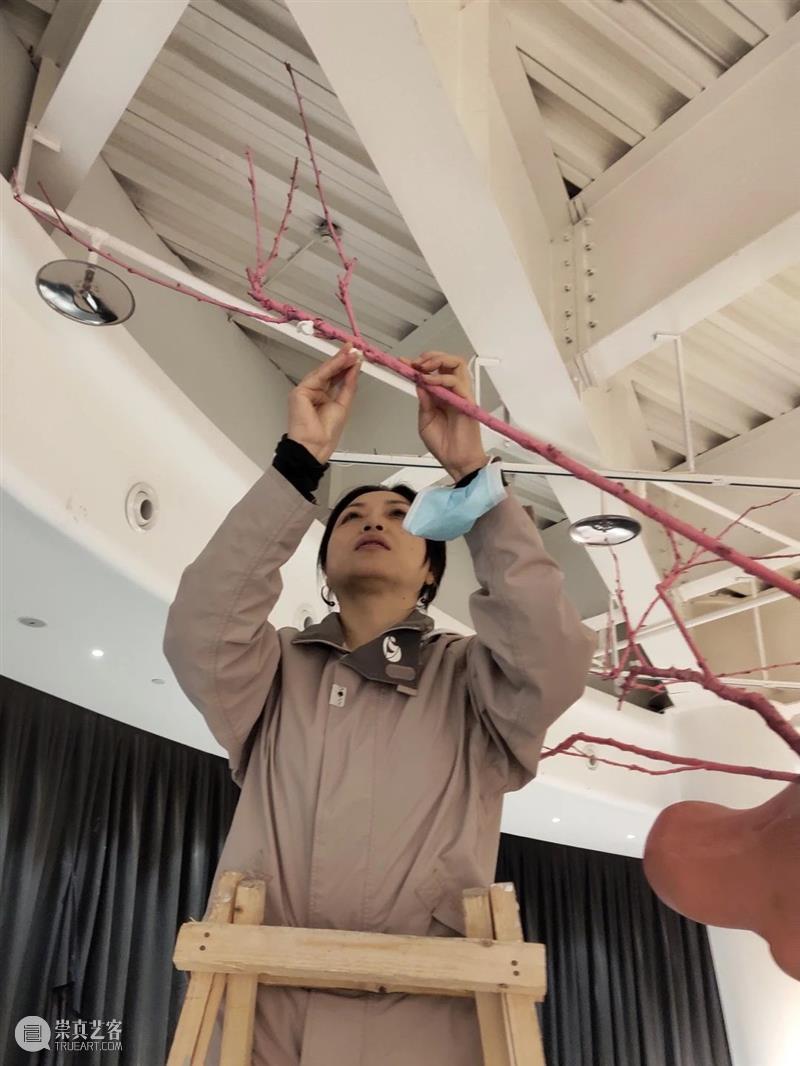

在《墙》的右侧,垂挂着一根匀速旋转的骨头,下方是一块标满数字的碑,流露出带着死亡、哀悼和悲怆的美。这是《盛开 碑系列2020 作品2号》,由陈小丹在重庆布展时在地创作,碑上的数字记录了截止展览开幕前新冠疫情全球的感染人数及死亡人数。

布展现场

在2020年新冠疫情肆虐最严重的日子里,面对一天天增长的逝者数量,她用艺术创作发声,治愈心中哀伤和愤懑。

她将自己的创作语言融入作品,用尖锐的细腻向骨骸致敬。钢板上的数字随之摇曳的灯光不断地显现和消失,将生与死的命题赤裸裸地摆在人们眼前——泛着黑红灰的字迹间仿若凿开了一丝无法躲避的缝隙。

盛开—碑系列2020 作品2号

腐蚀钢板、电机、骨头

尺寸可变 2020

“生命的变迁在小丹的作品中被各种诗意的组合呈现出来,让她成为中国当代艺术家中不多见的一位执着地用作品讨论哀悼与死亡的艺术家,为我们打开进入她的世界观和人生观的窥视镜:宏大与细腻,死亡与再生、可怖与可爱”

王凯梅

独立策展人,艺术写作者,展览学术主持

除了“骨头”与“花朵”,在作品《墙》背后一墙之隔处,是陈小丹的作品《我们》。在这个空间内,悬挂着缀满陶片的八件服饰,其中包括了陈小丹的工作服以及穿过的旧衣服。

镶嵌在衣服上密密麻麻的方型陶片,则是由陈小丹及她的学生、朋友们创作的画像,有学生朋友们的自画像;也有描绘小野洋子、约翰·列侬、玛丽莲·梦露、张爱玲等著名人物的肖像;还有描绘《山海经》里记载的神兽系列。

我们

装置 瓷、手绘

1200cm×1000cm×1200cm

2019

在陈小丹的手中,这些陶土烧制的骨头,异形的花朵,动物骨头做成的装置——这些原本应该刺激、生猛的形象反而显得有几分沉静、文雅甚至柔美。她以自己女性艺术家的特质,用诗意的、个人化的气息覆盖了这些形象,从那些白骨上的花朵里流露出的是庄周梦蝶、蝶梦庄周的亦幻亦真之感,是关乎生命、死亡、真实与幻境的哲思。

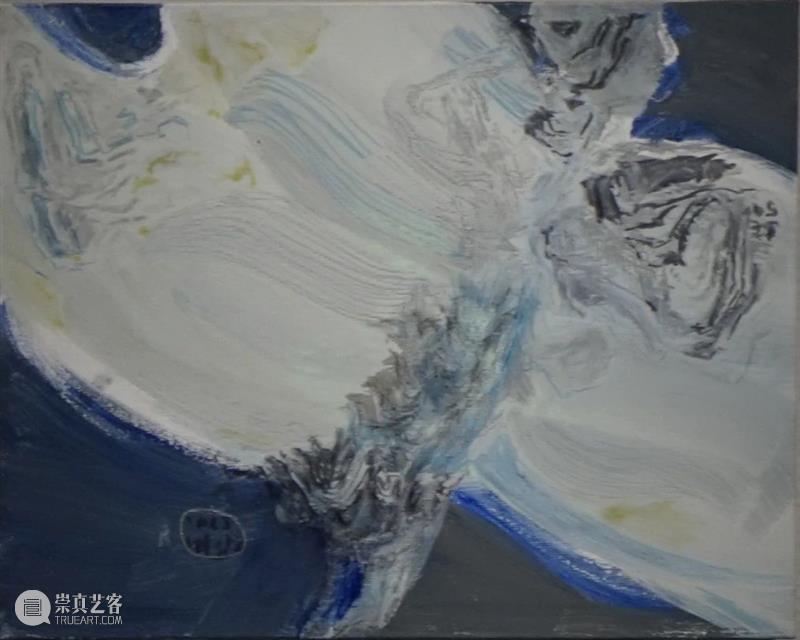

盛开—骨头系列2005 作品2号

瓷 50cm×40cm×15cm

2005

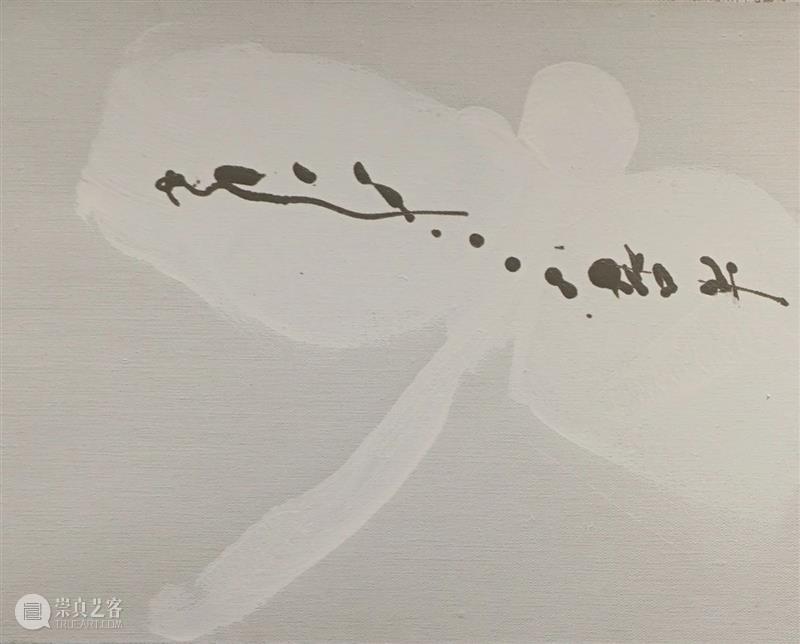

翼山水

布面绘画 陶、瓷

50cm X 40cm X 4

2019

陈小丹织出了一个独特的世界,邀请我们去寻找线索,抽丝剥茧,近距离地感受作品中深邃的内在力量,期待以你的视角,生发自身对作品的观看角度与理解。

-

陈小丹 崔旭 联合个展

JOINT SOLO EXHIBITION

门票现已全面开售

长按扫码即可购买

票价信息

20元/人

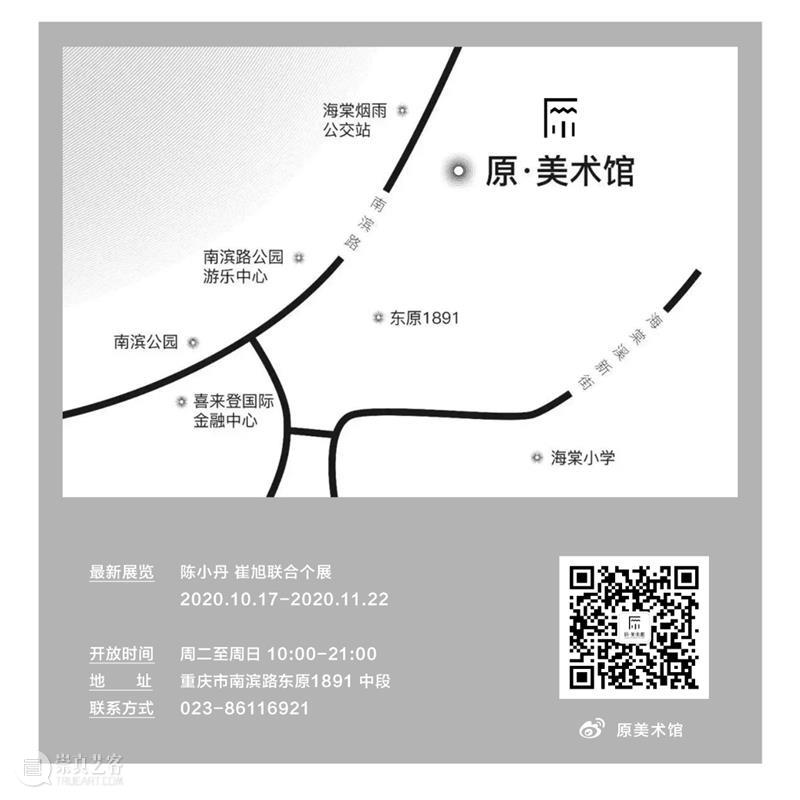

展览地点

南岸区南滨路东原1891 原·美术馆

展览时间

2020年10月17日 - 11月22日

- E N D -

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享