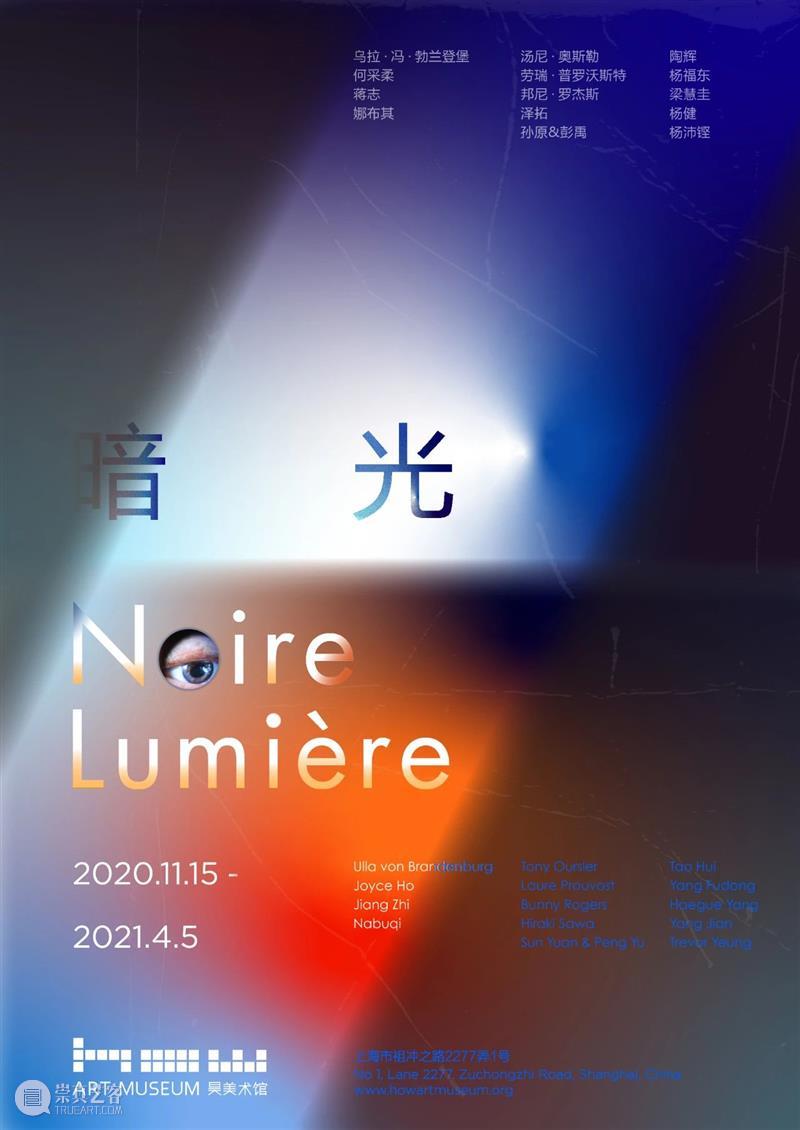

暗光

展期:2020年11月15日-2021年4月5日

艺术家:乌拉·冯·勃兰登堡 (Ulla von Brandenburg)、何采柔、蒋志、娜布其、汤尼·奥斯勒(Tony Oursler)、劳瑞·普罗沃斯特 (Laure Prouvost)、邦尼·罗杰斯 (Bunny Rogers)、泽拓 (Hiraki Sawa)、孙原&彭禹、陶辉、杨福东、梁慧圭 (Haegue Yang)、杨健、杨沛铿

策展人:付了了

助理策展人:Zhanna Khromykh、王子遥

地址:昊美术馆(上海)一楼

主办:昊美术馆

展览“暗光”将对幽暗的复归悬置于流变的情境之中,以作品本身为语境,向他者的不可能性敞开。展览在此“反转语境”下,由“暗光”和“暗光档案”两条相互交织的线索构成,邀请观者进入一个由一系列边际空间所连接的场域。

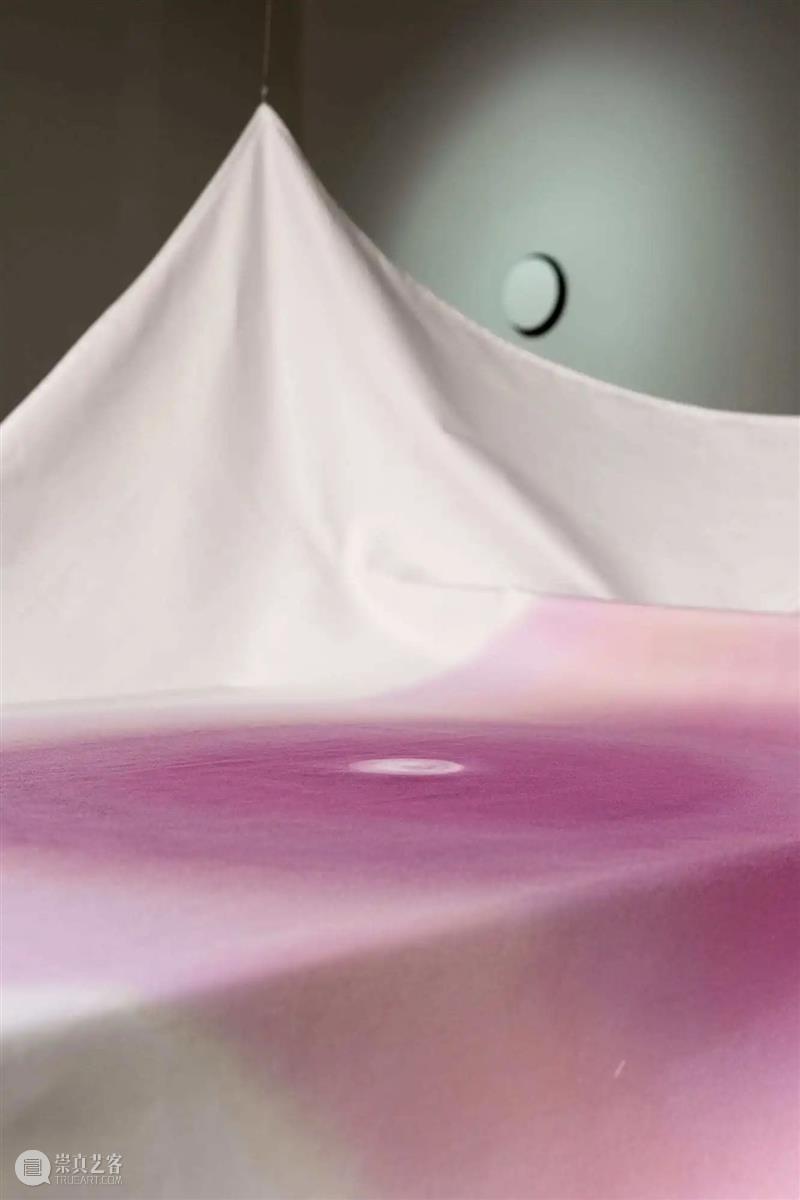

艺术家何采柔将在本次展览中展出作品《等它飘到我面前,我会想起》。

展览作品

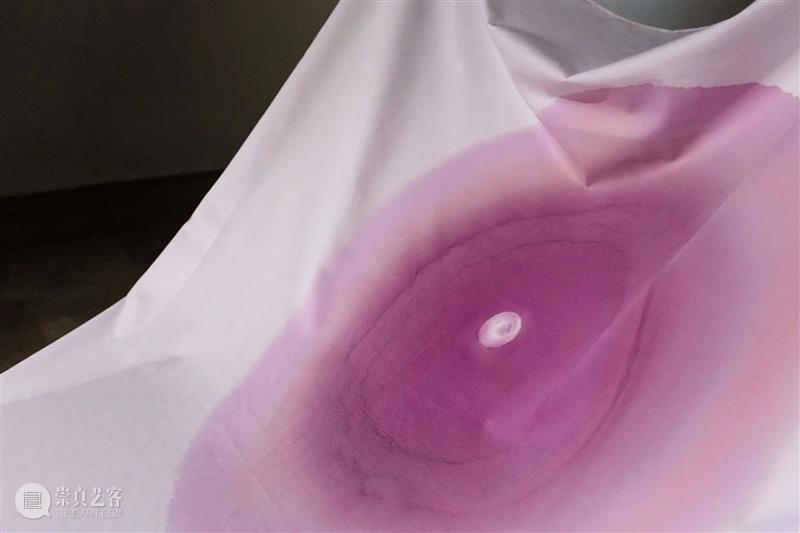

-等它飘到我面前,我会想起-

These things that drift away

等待是一个很有趣的事情,它让我们的时间产生出一个特殊的段落,也成为了一种记忆的招唤。 我等待像是在一片大海里乘着船,当你等到一个记忆飘到你的面前, 你就记得了它,但当它缓缓飘走,你又成为一片空白。

我们在等待的场合中所进行的动作时常有另外一些目的:我们在等待区等待下一个旅程的到来,等待亲人的安好,等待一个生命的开始... 我试图把这些我们可能在现实中常常碰到的这个等待的过程, 成為一个空间装置,透过空间的重复与扭曲带出我们的身体记忆。 透过一种新的距离,一种不同的空间关系,让这些一般的经验带出在现实里不易察觉的焦虑。

《等它飘到我面前,我会想起》,2017年,空间装置,尺寸依场地而定

摄影: 赖志盛 Lai Chih-Sheng

致谢艺术家

不同的观众在不同的日子里,所看到的只是一个房间,但当他们思考其他的门后面有什么,以及为什么看不见的时候,他们会体验到与我们日常生活相同的状态:我们对未来的期待——以及我们对未来的无法预测。

在何采柔的作品中,最有趣的地方不是她所创造图像的原创性,而是她所使用的媒介和图像的重叠和渗透。在传统流派里,何采柔的表达内容是通过绘画、雕塑和视频的结合,在工作空间中创造出想要的效果。

在今天的当代艺术中,任何事物都可以通过艺术的形式呈现出来。何采柔并不是简单地用预制的物品来表达某种对现有姿态的反抗,而是从如何操纵这些物品的角度来探讨如何将其转化为艺术。当然,重点不是艺术品在材料形式上的差异,而是我们如何看待它们。她不依赖技艺,也不否认创作: 相反,可以说她的创作是半透明的。

摇栏II,2019

「孩提时期轻抚着梦境的摇床,与空间的防卫性所围起的栅栏,两个看似毫无关联的符号经过拆解,缝合成了奇幻的物件,而符号于现代社会的意义也因此摆荡在讽刺的幻想与现实间,持续摇曳着。」

——何采柔(Joyce Ho)

RECEPTION,2019

「我希望我的创作、和观众建立的关系都保持这样的距离。那个距离始终是最美的,我没有要创造沉浸,而是希望观众重新展开意识与观察,他们对于某一特定观点的思考方式。」

——何采柔(Joyce Ho)

🔗往期艺术家推荐:

何采柔|Joyce Ho

何采柔(出生于1983年)台湾跨领域艺术家,爱荷华大学艺术研究所硕士,作品曾于台北市立美术馆、北京今日美术馆、上海当代艺术馆、亚太三年展、横滨三年展等地展出。

无论是以绘画、装置或影像的方式创作,何采柔的作品总能以局部分解的动作、日常习惯的切片与丰富迷离的光影来呈现人与现实之间某种既亲密又疏离的紧张关系。而这些独特而强烈的创作一方面包围著观众,却又与其保持对峙的状态,几乎让日常的片刻直接成为了一道风景或仪式。

关于策展团队

付了了 | Fu Liaoliao

Zhanna Khromykh

王子遥 | Wang Ziyao

王子遥,昊美术馆助理策展人,2018年硕士毕业于米兰新美院(NABA)视觉艺术与策展学,目前工作于上海。曾参与策划昊美术馆上海和温州的多个展览。

*图文致谢艺术家,来源于艺术家官网

翻译/Susan

编辑 /Madao

📌暗号:进群

正在展出 Current

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

即将展出 Upcoming

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享