本期内容由昊美术馆公教部Mengyi推荐,片段摘自美国当代著名短篇小说家及诗人卡佛的多文体杂集《需要时,就给我电话》(Call If You Need Me)这是卡佛的第二任妻子苔丝·加拉格尔在卡佛去世后替他编纂出版的,其中收有卡佛生前未发表过的五篇小说。本期朗读的文本即是这五篇小说中的一篇节选,这篇与书同名的短篇小说讲述了一对各自出轨的夫妇一同离家度假以挽救他们的婚姻关系,最终他们坦然接受了这段关系的无法挽救性然后分开。故事的字句间流淌人物破碎精神的同时又引人思索人与人不可调和的关系困境。

Vol.15 《需要时,就给我电话》

朗读者按

“走吧,我的至爱,上帝会和你在一起。”

《需要时,就给我电话》选篇故事最后人物的独白

电影《婚姻生活》剧照

《需要时,就给我电话》为雷蒙德·卡佛小说﹑散文﹑书评的合集。五篇卡佛生前未结集的短篇遗稿都是围绕困境关系展开,我们悲伤的发现人际困境然后冷静的接受。读卡佛总让我有平行感,这里的平行是一种空间反剥离。他仿佛没有情绪,只是叙述,这为我制造了一个私密的反破碎场域,在这个场域里我可以无痛的理解他的真实破碎。

卡佛用他一贯的冷言冷语描绘他的生活和虚构生活,有人说他是写失败者的失败者,写酒鬼的酒鬼。生活的变质和走投无路后的无望,是他小说中的常态。他早年的自身经历密切影响着他,尽管他生命的最后十年过上了他向往的中产阶级生活但他的文字中仍充斥着人的痛苦、人的绝望、人的挣扎。

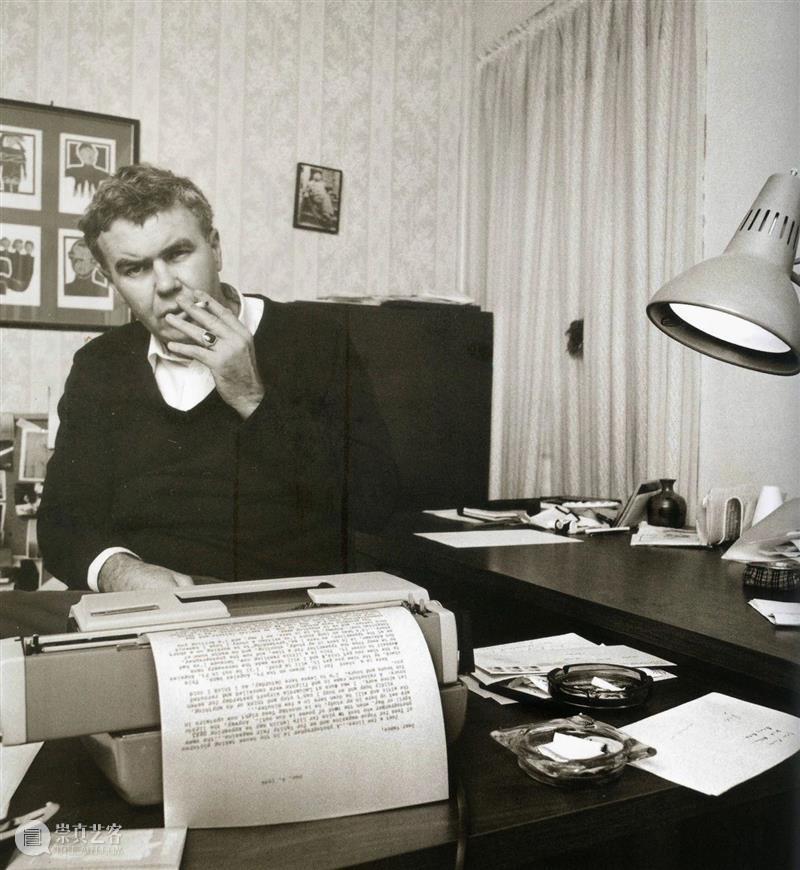

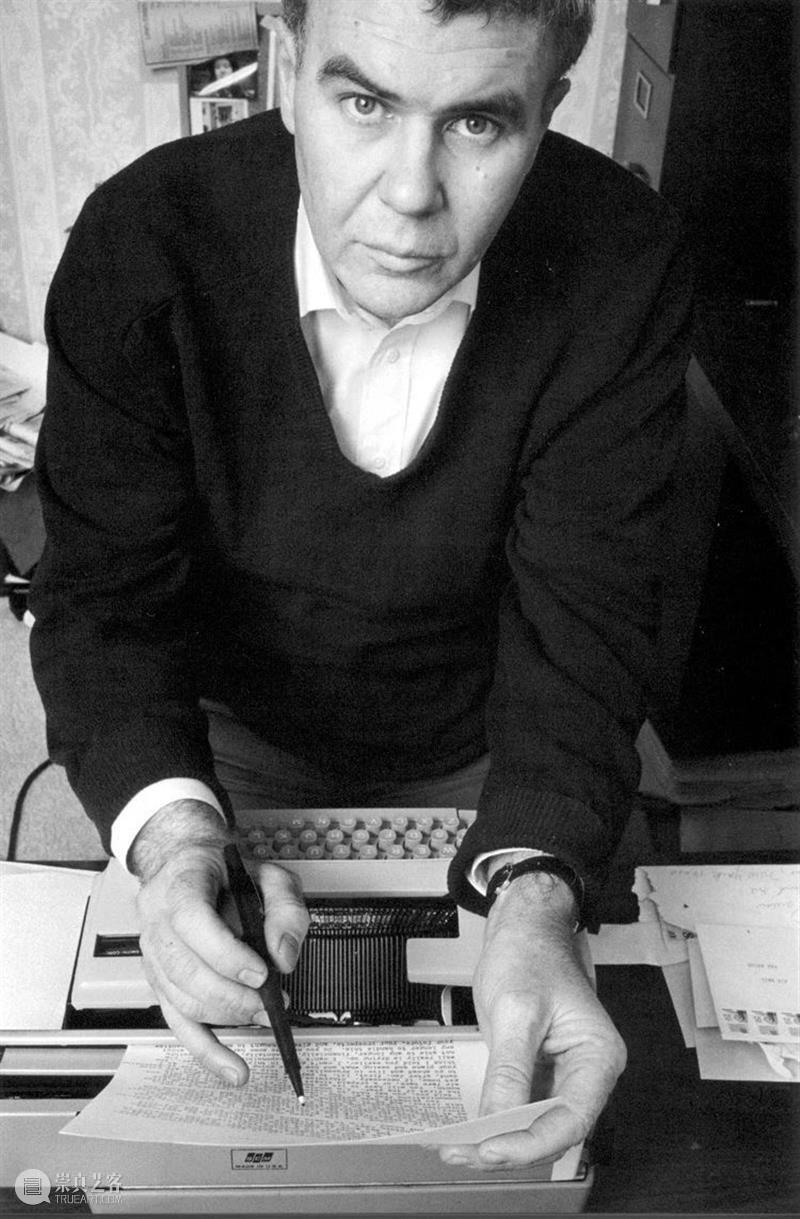

雷蒙德·卡佛

Raymond Carver

让我用卡佛的诗《蛛网》导入今天的夜读:

几分钟之前,我走上房子的露台。

从那儿,我能看到和听到水的踪迹,

以及这些年来与我相遇的一切。

闷热而寂静。

潮水退去,

听不到鸟儿歌唱的声音。

我斜靠着栏杆,

一张蛛网被我的前额触到了,

它掉进了我的头发中。

没有人能责备我拐进了蜘蛛的地盘。

没有风。

大海是死寂般的平静。

我从灯罩上取下蛛网;

有时,当我呼吸的气息碰到了它,

我就会在那儿看到它瑟瑟发抖的身子。

一种精美的细线,错综复杂。

不久之后,

在没有人理解之前,

我将从这儿搬离。

*以下文本摘自《需要时,就给我电话》书p61-p67

《需要时,就给我电话》摘选

三个星期前,我先去过一趟加州北海岸帕洛·阿尔托以北350公里的尤里卡,租下了那套带家具的房子。我是和苏珊一起去的,就是我正相好的女人。我们在镇边上的一家汽车旅店住了三个晚上,我浏览完报纸,见了几个地产中介,她看着我写了一张三个月租金的支票。后来回到旅店,她躺在床上,把一只手放在前额上,说:

她说。我摸摸她的头发。

南希是个高个,长腿的女人,有一头棕发,一双棕色眼睛和一颗宽容的心。但最近,我们之间越来越缺乏包容和好情绪了。她相好的那个男人是我的同事,一个离过婚衣冠楚楚、满头灰发,老穿三件套西装打领带的家伙。他酒喝得很多,我的几个学生告诉我,有时在教室里他的手会抖。他和南希的事是在过节的一个聚会之后慢慢开始的,也就是南希发现我有外遇之后不久。现在听起来这真又无聊又腻味——的确很无聊很腻味——但在那个春天,它就那么消耗着我们所有的精力,转移我们对其他任何事的关注。四月底,我们就开始计划把房子租出去,暑假到别处去过,就我们两个人,如果还有可能就再做次努力让事情恢复原状。我们都同意彼此不给另外那个人打电话、写信,或以任何其他方式联系。因此我们安排好理查德找到那对帮我们看房子的人。我又看好地图,从旧金山市往北开车找到尤里卡,找到一个房产中介,他愿意暑假把一套带家具的房子租给一对令人尊重的中年已婚夫妇。苏珊在车里抽烟,读旅游手册时,我甚至对那个中介用了“第二次蜜月”这样的词,上帝宽恕我吧。

我往后备箱和后座上放好行李、背包和箱子,等着南希在门廊上做最后一次道别。她和他们一一握完手,转身朝车子走过来。我向那两个人挥挥手,他们也挥着。南希坐进来,关上门。“走吧。”她说。我启动了车子,开往高速公路去。就在上高速前的一个红绿灯路口,我们看见前面一辆从高速上下来的车,后面拖个损毁的消音器,火星正在四溅。”瞧啊,”南希说,“会着火的。”我们等了等,看着那车驶离公路在路边停下。

快到塞瓦斯托波尔时,我们下了高速路停在一家小咖啡店前。“吃饭和加油”——广告牌上这么写着,我们对着它笑了一通。我停好车,我们走进去在后面靠窗的地方找了张桌子。我们点了咖啡和三明治后,南希食指轻触桌面,手沿着桌子的木纹滑动。我点着烟,望着窗外。突然看见一个东西在疾速运动,然后意识到我看到的是窗旁树丛里的一只蜂鸟。它的翅膀扑闪着,喙不断啄着树上的花。

“南希,看”我说,“那儿有只蜂鸟。”

但这时候蜂鸟飞走了,南希看了看说:“哪儿呢?我没看见。”

“一分钟前它还在那儿。”我说,“看,在那儿呢。是另一只,我想。又一只蜂鸟。”

我们一直看着蜂鸟,直到女招待端上我们点的饭菜。鸟这时也飞走了,消失在楼后面。

“我也在哪儿听说过。”她说。“我不记得是在哪儿听说的了,但我听说过。是啊,“她说,“我们需要点运气。你说是不是?”

“它们是好兆头。”我说,“我很高兴我们在这儿歇了一下。”

她点点头。过了没一会儿,她咬了一口三明治。

我们到达尤里卡时天就快黑了。途中,我们又经过了那家高速路上的汽车旅店,就是我和苏珊两个星期前住了三个晚上的那家,然后从高速路上下来,开上一条俯瞰小镇的路。我兜里揣着房子的钥匙。我们翻过山,开了差不多一英里,来到一个有服务站和食品店的小交叉路口。远处山谷里郁郁葱葱,四周都是牧场。服务站后面的田野里有几头牛在吃草。“这很乡下啊。”南希说,“我迫不及待想看那个房子。”

”就快到了。”我说。“就在路边上,”我说,“那个上坡那边。”一分钟后我立马说:“就是这儿”,把车开进一条两侧种着藩篱的车道。”就是这儿了。你觉得怎么样?”我问,我和苏珊那天停在车道上时,我也这么问的。

“不错,”南希说,“看着不错,真的。咱们进去吧。”

我们在前院站了一会儿,四下望了望。然后走上门廊的台阶,我打开前门的锁,开开灯。我们在房子里走了一圈。里面有两间卧室,一间浴室,一间摆着旧家具、带壁炉的客厅,还有一间能看到山谷风景的大厨房。

“你喜欢吗?”我说。

“太好了。” 南希说。她咧嘴笑笑。“我很高兴你能找到这房子。我很高兴我们能到这儿来。”她打开冰箱,一根手指在橱柜台面上滑过。“谢天谢地,够干净的,我不用再做任何清洁了。”

连“床单都很干净,”我说,“我检查过。我确认过。这是他们出租的规矩。甚至连枕头都是干净的。还有枕头套。”

“我们需要买些劈柴。”她说。我们站在客厅里。“像今天这种晚上,我们可以生上火。”

“我明天就去调查一下柴火。”我说,“我们也可以做点采购,顺便逛逛小镇。”

她看着我,说:“我很高兴我们到这儿来了。”

“我也是。”我说。我张开两臂,她向我走来。我搂住她。我可以感受到地在颤抖。我抬起她的下巴,吻吻她的两颊。“南希。”我说。

“我很高兴我们能来到这里。“她说。

后来的几天我们都在安顿,去了尤里卡镇上几次,也在周围遛遛,看商店的橱窗,以及到房后的牧场散步,一直走到森林里。我们买了食品,我在报纸上找到卖柴火的广告,打了电话,大约一天后两个留长发的年轻人送来一货车的赤杨木,堆放在车棚里。那天晚上,我们吃过饭坐在壁炉前,喝着咖啡,聊起养条狗的事。

“我不要小狗。”南希说。“要么我们老得跟在他后面收拾,要么它就老啃东西。那样的我们不能要。不过我喜欢有条狗,是的。我们有好长时间没养过狗了。我觉得我们在这儿能养条狗。”她说。

“那我们回去以后,暑假结来以后呢”我重新组织了一下我的问题,”到城里也留着狗怎么样?”

“到时候再看。现在,我们先去找条狗。找个合适的品种。不亲眼看看,我就不知道我要什么样的。我们可以看看分类广告,如果需要,也可以去流浪狗收容所。”可是尽管我们讲了几天的狗,开车路过别人家院子时也对那些我们想要的狗指指点点了一番,我们却没有下文,最后也没弄条狗。

南希给她母亲打过电话,告诉她留我们的地址和电话号码。她母亲说,理察德正在干活儿,似乎蛮高兴。她自己也不错。我听见南希说,“我们还好。这剂药很好。”

七月中旬的一天,我们正在海边的高速公路上开着车,翻过一座小坡以后看见一些盐水湖,它们被砂子包围,与海隔绝。岸边有人正在钓鱼,水里停着两条船。

我把车停在路边。“看看他们在钓什么鱼。”我说,“没准我们能弄些器具,自己也来钓钓。”

“我们有好多年没钓过鱼了。”南希说,“最后那次,理察德还小,我们在沙斯塔山附近露营。你还记得吗?”

电影《婚姻生活》剧照

“我记得。”我说,“我还记得,我什么也没钓到。咱们下去吧,看看他们在钓什么。”

“鳟鱼。”我问那人答道,“杀手鳟和彩虹鳟。还有些钢头鳟和三文鱼。冬天的时候,砂嘴一敞开他们就游进来,春天砂嘴关上,他们就困在里面了。这是一年中捕这些鱼最好的时候。我今天还没捕到一条,上个礼拜天捕到四条,都有十五寸长。世界上最好吃的鱼,但他们挣扎的很凶。船上那些人今天已经捕到了一些,不过我到现在为止还没任何作为。”

“你拿什么做钓饵?”南希问。

“什么都行。”那人说,“虫子、三文鱼卵、玉米心。就把它们放下去,放到水底。把绳子松一点,盯住了就成。”

我们在那附又待了一会儿,看那些人钓鱼,也看着那些小船在盐水湖里“嚓嚓”地荡来荡去。

“谢谢。”我对那人说,“祝你好运。”

“你也好运。”他说,“祝你们俩好运。”

返回镇子的路上我们在一家体育用品店停了一下,买了钓鱼许可证、便宜的标尺和卷轴、尼龙线、鱼钩、接钩绳、深测锤,以及一个线架。我们计划第二天去钓鱼。

但那天晚上,我们吃完饭,洗完盘子,我把壁炉点着。南希却摇了摇头,说这不会有用的。

“你为什么要这么说?”我问,“你说这话是什么意思?”

她说着哭了起来。”理查德是我儿子,我的宝贝儿。”她说,“他就快成人了,就要离开我了。我想他。”

“还有德尔,你也想德尔·施雷德吧?”我说,“你男朋友。你想他吗?”

“今晚,我想念所有人。我也想你。我非常想你。我想你想得很厉害,不知怎么你好像丢了一样,我说不清。我已经把你丢了。你已经不再是我的了。”她说。

“南希。” 我说。

“不,不。”她说, 摇着头。她坐在壁炉前面的沙发上,不住地摇头。”我明天想飞去看我妈和理查德。我走以后你就可以给你女朋友打电话了。”

“我不会那么做的。” 我说,“我没有想过那么做。”

“你会给她打的。”她说。

“你会给德尔打的。”我说。我觉得我这么说很无能。

“你愿意怎么做就怎么做。”她说,用袖子抹抹眼睛。”我是认真的。我不希望我听上去像是在发疯。可我明天真的要去华盛顿。这会儿我要去睡觉了。我累了。对不起。丹,我对不起我们俩。我们无法回到从前了。今天那个钓鱼的,他祝我们好运。”她摇摇头,”我也希望我们有好运气。我们需要它。”

书目简介

《需要时,就给我电话》

作者:[美]雷蒙德·卡佛

原作名:Call If You Need Me

译者:于晓丹 / 廖世奇

出版社:译林出版社

关于作者

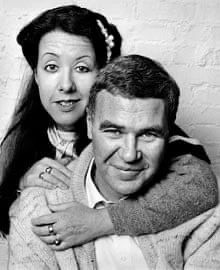

雷蒙德·卡佛(Raymond Carver)

1938 – 1988,美国当代著名短篇小说家、诗人。《伦敦时报》在他去世后称他为“美国的契诃夫”,美国文坛上罕见的“艰难时世”的观察者和表达者,并被誉为“新小说”创始者。著作主要包括短篇小说集《请你安静一下好不好?》、《愤怒的季节》、《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》、《大教堂》、《我打电话的地方》;诗集《冬季失眠症》、《鲑鱼夜溯》、《海水交汇的地方》、《海青色》,《通往瀑布的新路》等。卡佛人生的前一半充满了苦难与失望,失业,耐酒,破产,妻离子散,友人背弃,坠入人生谷底。晚年文学声名渐高,却罹患肺癌,五十岁便英年早逝。

关于译者

于晓丹:作者、翻译者、设计师。曾出版译著《洛丽塔》《你在圣 · 弗兰西斯科做什么》;长篇小说《1980的情人》;专栏随笔集《内秀一一个纽约设计师的时尚手记》等。

廖世奇:现任教于纽约大学东亚系。曾与人合译《文化类同与文化利用》。

(简介摘自网络)

Mengyi|昊美术馆公教部

爱狗人士,现居上海。

* 非特别注明图片均源于网络

📌暗号:进群

正在展出 Current

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

即将展出 Upcoming

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享