浓缩的美感

——谈谈我与武汉美术馆的携手之情

文 / 吴洪亮

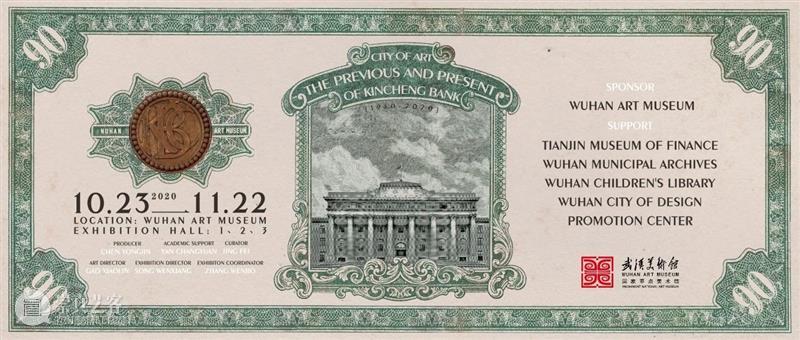

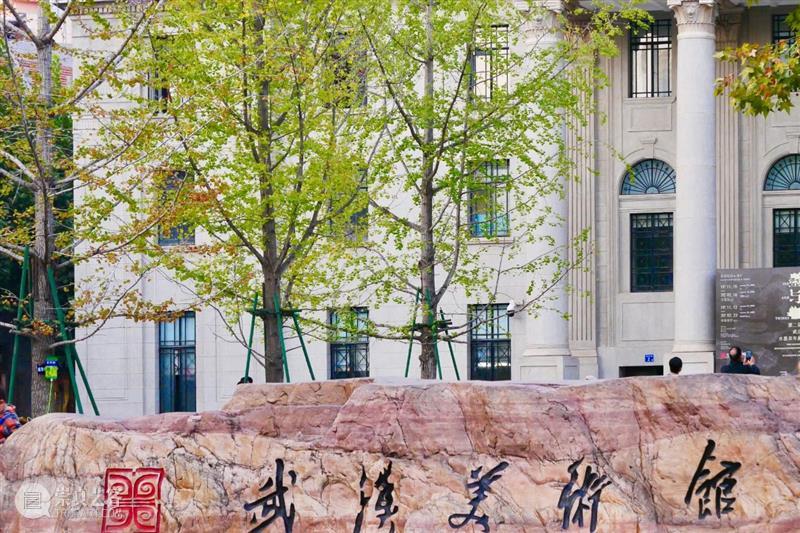

武汉美术馆是少有的依然屹立在市中心而且将老建筑与新建筑融为一体的美术馆。其实讲新旧的融合是不足以描绘其价值的,关键是十余年来,在这里上演的一幕幕如戏般精彩的展览都留在了太多人的记忆中。

如同这座建筑曾是金城银行,这座美术馆也将太多闪光藏在里面了。武汉是有老范儿的,武汉又是最有锋芒的。一座美术馆是可以浓缩这座城的,以及她的历史、现在、未来与其独有的那抹美感。

/

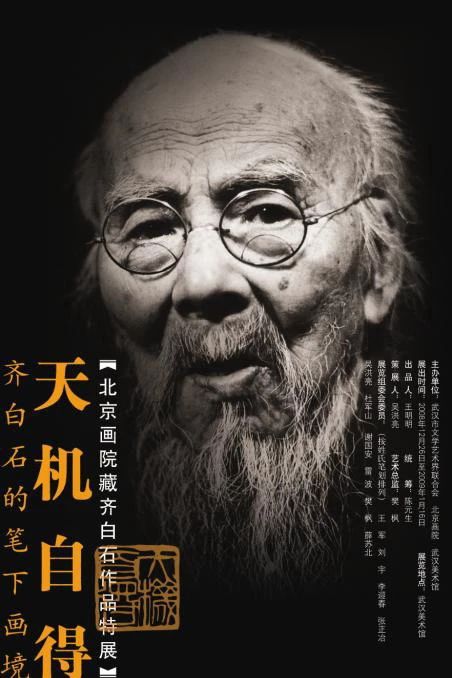

忆起2008年的冬日,还能嗅到空气湿冷的味道。我和北京画院的同仁一起为“天机自得——齐白石的笔下画境”这个展览来汉。此展无论对于武汉美术馆还是北京画院而言,都具有特殊意义:之于武汉美术馆,这是迁入金城银行新馆之后的开馆展;之于北京画院,则是第一次以图稿和作品对照的方式展出齐白石。此后,图稿与作品的对照研究与展览成为一种我们的常用方式,甚至在远赴匈牙利的展览中作为齐白石所说“善写意者专言其神,工写生者只重其形。要写生而后写意,写意而后复写生,自能神形俱见,非偶然可得也。”的有力支撑。

△ “天机自得——齐白石的笔下画境”

2008年 | 展览海报、展厅现场 | 武汉美术馆

也正是以这次展览为开端,在数年整理和积累的基础上,才有了后来北京画院的《自家造稿--北京画院藏齐白石画稿》这部书的前期创意。展览呈现的齐白石画作七十幅,是从北京画院所藏两千余件白石作品及文献中精心挑选。通过如前所述的图稿和作品的对照,不仅呈现出白石老人在工虫、水族、禽鸟、花卉、人物等多个方面的成就,更可从中体味出齐白石精习古人时的谦和,师法自然时的入微,从而理解大师“画前人所未画”,大笔“一挥而成”之前,“不教一日闲过”的敬业与勤勉。

在展览的落地过程中,因为是新馆的开馆之展,很多设施有待完善,时间紧、任务重,着实累坏了两个机构的诸位同事。但在樊枫馆长、刘宇副馆长的倾心协调下,展览终于顺利开幕!我当时曾用“采花蜂苦蜜方甜”的谚语来形容展览筹备的不易与结果的圆满。至今思之,仍令人感怀。我和武汉美术馆的合作之缘也因这次展览缓缓开启。

//

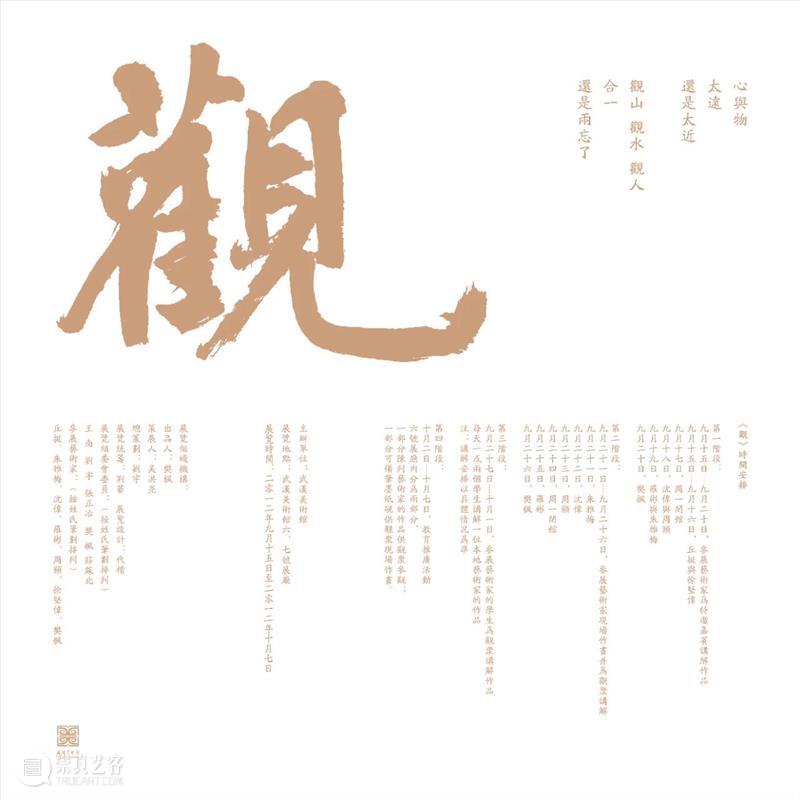

2011年11月26日至29日,唐胜作为出品人,我作为策展人,还有艺术家丘挺和徐坚伟,以及20余位志愿者,我们一起在北京今日美术馆完成了一个仅仅展出四天的名为“观”的实验性展览。这个展览是基于传统中国画所特有的手卷、册页样态与私密化的欣赏方式而产生。希望通过特殊的展示与观看,带给观者不一样的感受,从而探讨绵延千年的中国画艺术与美术馆之间的关系。“观”这个展览和我们日常见到的中国画展、油画展甚至是影像、装置展览有所不同,因此,这次展览也被一些媒体称作“挑战美术馆展示方式”的展览或“回归中国画特有欣赏方式”的展览。参展的两位艺术家都是在当代中国画领域既传承传统又别有创新的画者,他们作品的质量保证了观画的可行性。展览所展出作品仅有手卷与册页两种中国艺术特有的形式,来宾均为预约,以达到真正体验中国艺术笔精墨妙的意味。

这一小小的展览有幸被樊枫馆长关注到,后来得到馆方的支持,于2012年9月至10月间,在武汉美术馆再次展出。而到了武汉又增加了罗彬、 樊枫、朱雅梅、沈伟、周颢等艺术家,具有了更强的在地性。

在美术馆这样的公共空间中,观者与艺术家、策展人共同体验亲自展卷赏画、品茗清谈的雅趣,对于很多武汉的观众这还是第一次。应该说,“观”是一次兼具传统与前卫性质的展览实践,而最终能够在武汉美术馆这个既经典又现代的场馆中呈现,无疑更增添了展览的文化意涵。

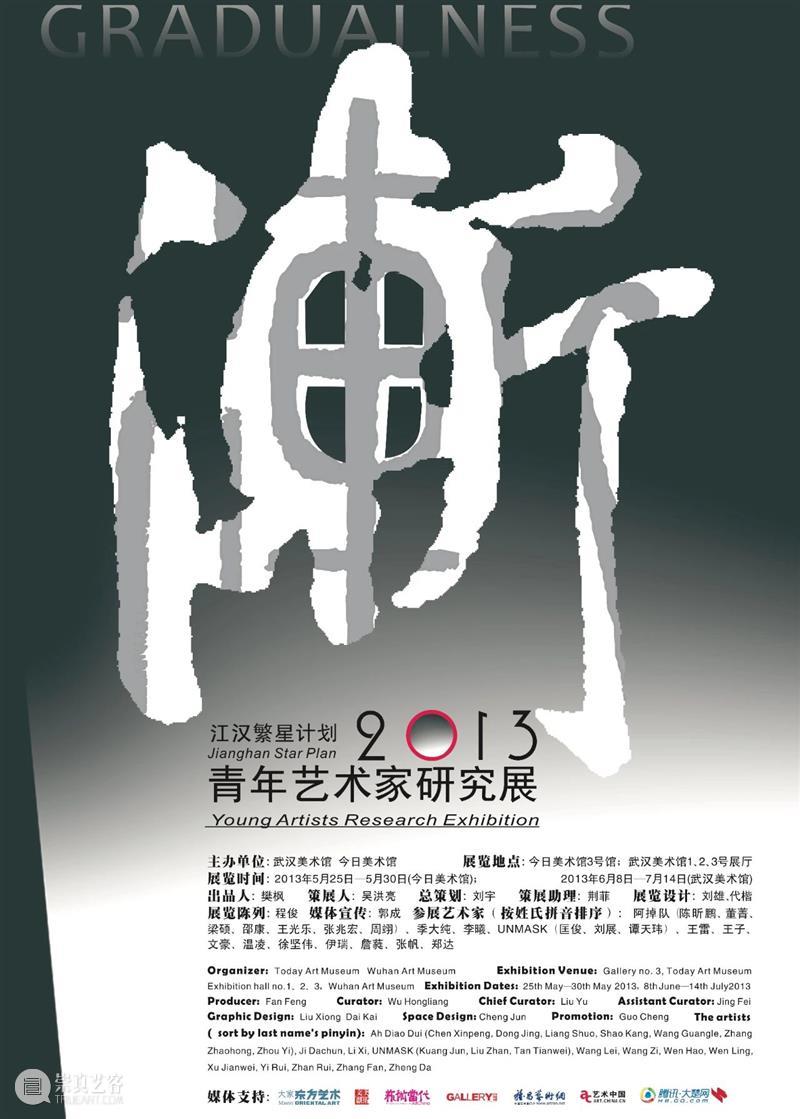

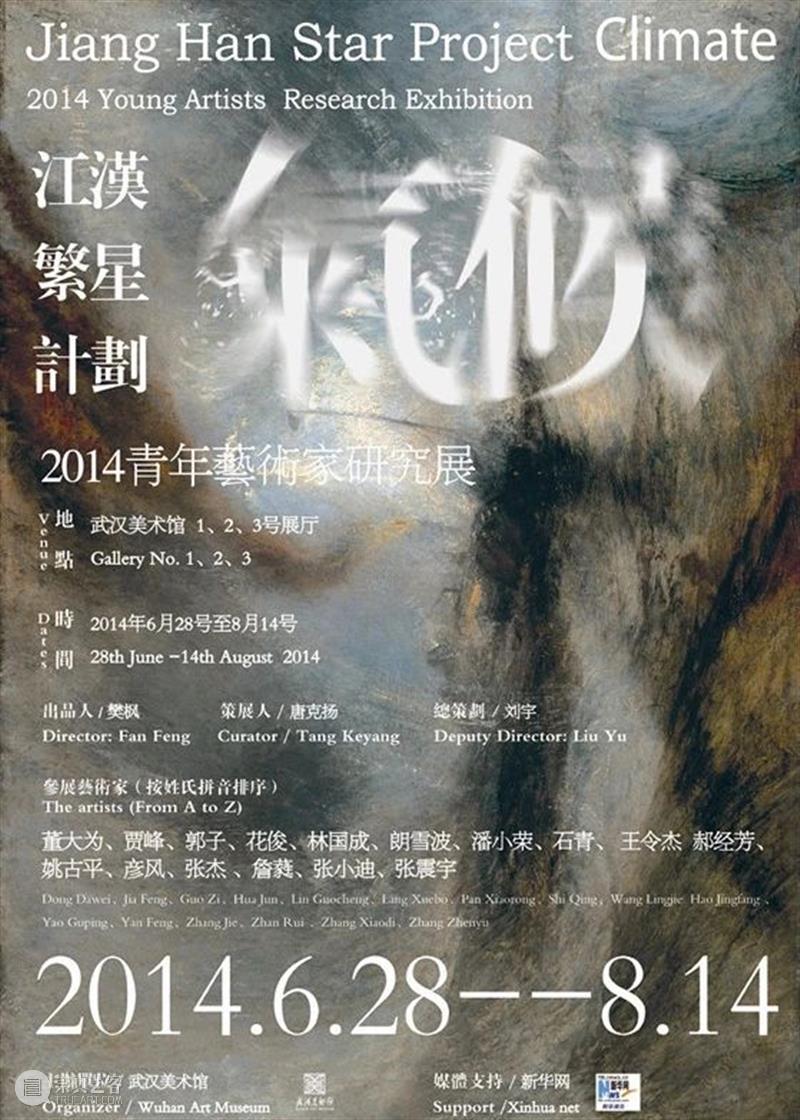

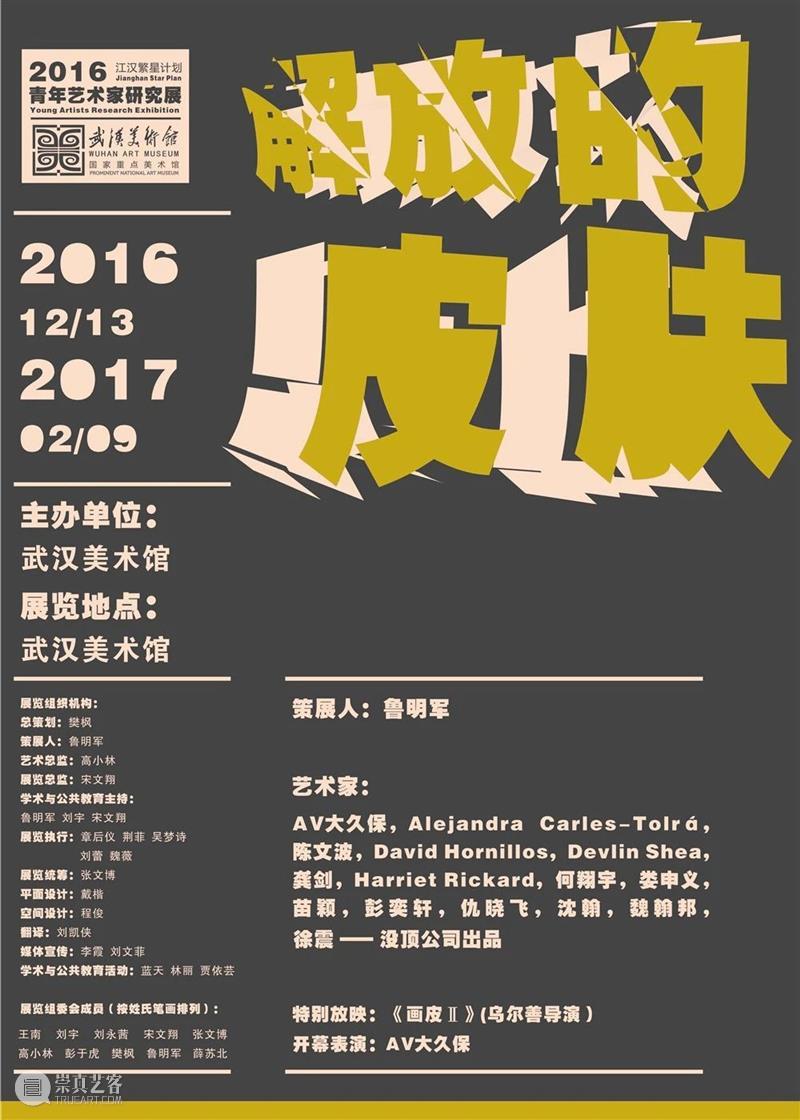

继“观”这个展览之后,2013年,我又接受武汉美术馆的委托,策划了第三届“江汉繁星计划”,这是一个针对青年艺术家的研究展。展览的名字也是一个字,叫“渐”。“渐”其实是对“观”的延续,是我个人思考的进一步外化与当代化,源自丰子恺的一句话:“渐”的本质是“时间”。

如果说,我从“观”这个展览开始在建构情境,强化手卷与册页同眼睛不足一米观看时的可能性,“渐”则希望用更为软化的方式,用可结构的时间引领观众进入渐渐欣赏的状态。

“渐”这个主题有三重意思。第一层是指观者慢慢进入、理解作品的过程。为了化解观众对于艺术作品的陌生与恐惧,展览甚至将一个长形展厅变为观众进入情境、调整情绪的引廊。并且,让观者在进入展厅时口含一颗话梅,从而达成对观众某种潜意识的引诱,来调整观众的观看速度,促使他们从走近到走进作品。

|

|

|

|

|

|

△ “第三届江汉繁星计划——渐”

2013年 | 展厅现场

“渐”的第二层意思落实在作品和艺术家层面。展览所选择的13位(组)艺术家的作品,都不是那种具有强大冲击力的,而是需要品读的作品。他们的作品如远山一样,需要走近,走进,才能体会其中的妙处。

“渐”的第三层意思是从艺术家的风格角度来讲。我对展览的多位艺术家关注长达十年,他们的风格并不是一天突变而成,而是一个缓慢生长的过程。所谓“质”的飞跃,其实是长期的“量”的、时间的积聚结果。

从“观”到“渐”,我将个人对于艺术展示的思考付诸实践的同时,也看到了武汉美术馆的开放性与包容性。尤其是对年轻当代艺术家作品的收藏,给很多当时视野还不甚开阔的美术馆具有示范意义。如今,UNMASK组合创作的雕塑能立于馆前空间,我始终深感钦佩。

△ UNMASK雕塑作品 《水花 No.2》

2014年 | 120cm×180cm×400cm | 不锈钢

2015年,我们的合作进一步加强。“我法——蒋兆和绘画艺术研究展”是以展览的方式,对“徐蒋体系”这个老命题进行的新思考。这个展览的契机,源于2012年北京画院美术馆举办的“尽写苍生——蒋兆和绘画艺术发现展”。当时,在与蒋兆和先生家人合作时,我“发现”了蒋先生1956年的一幅题为“国画人物写生的教学问题”的手书长卷。此卷近万言,高27厘米,长达19米。在品读蒋先生的书法之外,其内容更是20世纪中国美术史、美术教育史上的重要文献。从中可以看到一位有态度的艺术家、有责任心的老师在以自己的方式表述理念、传递技法。这样的探求没有停歇,此后我与樊枫馆长、刘宇副馆长以及蒋兆和家人一拍即合,就有了“我法”这个以蒋先生万言长卷为中心展开的展览。

△ “我法——蒋兆和绘画艺术研究展”

2015年 | 展览海报、展厅现场

“我法”的理念源于“黄山画派”巨子梅清的“我法”,他说:“古人在我”。石涛也道:“我自用我法,借古以开今”,离我们近些的齐白石更提出“我有我法”。

重读蒋兆和先生的这篇长文,感觉到他试图确立的中国画人物创作的方法,不是简单地自我张扬,而是有我之态度的“我法”;是研究古今、探索东西、为我所用的“我法”;是结合自我、反复实践后产生的“我法”;是可以用于教学、传薪后人的“我法”。以“国画人物写生的教学问题”长卷,重提“徐蒋体系”,再次研究蒋兆和艺术是希望在中国经济背景、社会背景日渐宽余,艺术生态日趋多样的今天,平静地回望前人,走出“民粹主义”、“全盘西化”、“中西融合”概念的藩篱,搜寻更多的本体价值还与历史,滋润当下,寄予未来。非常荣幸的是这个展览开幕后,迎来了国家重点美术馆的评估小组,武汉美术馆顺利当选,真是可喜可贺!

///

“我法”展览过去5年之后,在陈勇劲馆长、高小林总监的支持下,我将与武汉美术馆开启新一次的合作,担任第六回“水墨文章”系列展览的策展人。

此次展览的题目叫作“我法像心”,其实是对蒋兆和先生“我法”概念在当代延续与变化的一次选样观察。展览将邀请田黎明、周京新、张江舟、邢庆仁、张望、武艺六位当代水墨人物艺术家参展。我相信对当代中国画坛略有了解的人,对这些名字都不会陌生。展览将以中国传统人物画与20世纪的“徐蒋体系”的变迁为底色,借由他们的作品对21世纪当代水墨人物画创作进行探讨。展览希望建构一个“他法”与“我法”,“造化”与“像心”的碰撞、交互、渗融的能量场。

回首过去的十多年,作为一位美术馆人,摸索了以展览的方式研究中国艺术与艺术史的工作方法。这些年里,我通过展览在美术史建构、视觉呈现、艺术边界等方面做过很多的尝试。很庆幸,也很感激,我的很多思考得到了武汉美术馆的支持并付诸实践。有些实验已经在发酵,并和同仁们一起推动着中国的美术馆与艺术生态向更好的状态努力!

2020年,无疑是新世纪以来的“多事之年”。这一年,对所有中国人来说过得都不容易,而对武汉人来说则尤为艰难。对于“敢为天下先”的武汉而言,一场疫情,不过是历史中的一瞬。艺术是最好的疗愈。我祈愿,以此为起点,武汉美术馆能够重启一段新的辉煌。希望今后,能够与武汉美术馆依然携手,体会那种浓缩的美感。

2020年10月15日于甘肃华池

“金城说”

正在持续分享中,

下期精彩敬请期待!

▨展览预告 | "艺术之城:金城银行前世今生(1930-2020)"重磅来袭

END

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享