北 京顺义天竺保税区内的一座小楼承继了发端于上世纪之初的中国摄影基因——坐落于小楼中的机构延续了中国第一个摄影社团“北京光社”的名字,机构创始人兼藏家王珺将这里打造成一个不刻意张扬、却始终致力于推出先锋展览项目的理想天地。当前,北京光社影像中心正在进行知名摄影艺术家南·戈尔丁在中国的首次同名个展,展览至现在未曾做过铺天盖地的宣传,却每日都有慕名寻来的观众。王珺说,这是展览、作品和艺术本身的力量。

关于王珺,可点此了解更多👇

初入展厅的观众大几率能直观感知到这些“生猛作品”的冲击力,但如果代入艺术家创作的社会学背景,一切或许会合理很多:南·戈尔丁(Nan Goldin)1953年出生于美国华盛顿的一个中产家庭,经济学家父亲给家中这个最小的女儿取名Nancy。作为两子两女中的幼女,南·戈尔丁有个比她大几岁的姐姐。可能叛逆的精神和窥探的欲望天生滋长在南·戈尔丁的心中,经历姐姐自杀和自己青春期各种关于社会身份和性取向的困惑之后,她决定将自己具有明确女性色彩的名字Nancy简化为Nan。

南·戈尔丁,《Suzanne and Phillipe on the train》,1987

一些可查证的资料中显示,南·戈尔丁是在1968年首次拿起相机,当时她正经历着那些相对年龄而言难以轻易消解的悲痛,于是摄影成为了转移悲痛情绪的手段——尤其是,她拍下的照片还可以纪念那些她所爱的人和事物。1979年至1986年期间拍摄的照片汇集成了她的代表作《性依赖的叙事曲》(The Ballad of Sexual Dependency),在其中,南·戈尔丁将许多真实到可能会有些刺眼的场景不加掩饰和美化地记录下来——其中包括她被某一任男友打到双眼淤青充血的形象,这件作品也呈现在光社一层展厅的首要位置。

长期以来,作为拍摄者的摄影师必须要保持相对客观的观看视角,但南·戈尔丁全然无视这些法则,从不预设自己的拍摄对象或场景,只是通过拍摄来进行自我表达。如同她自己的概括,这些作品在创作之时或许并不具备某种成为作品的必要特质,而是成为了一种高度私密化、时代化的“视觉日记”。

“南·戈尔丁”展览现场,光社影像中心,北京,2020.07-24-11.24

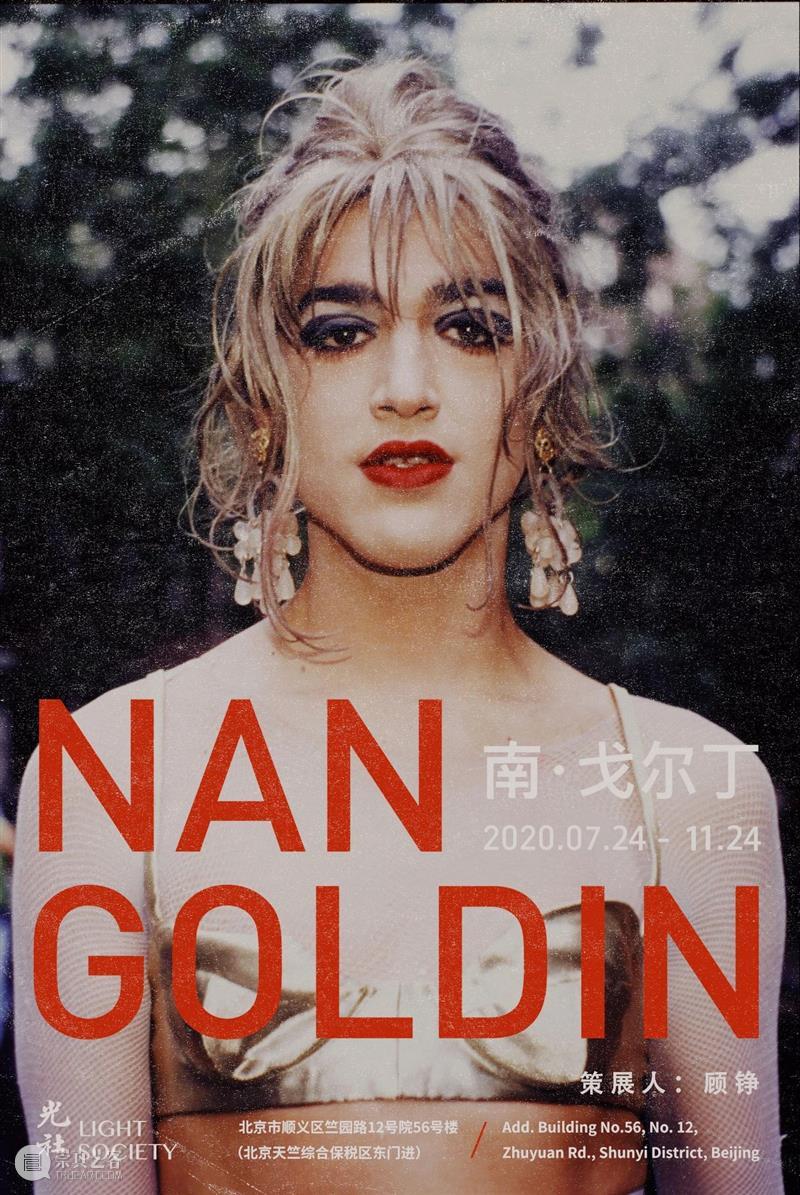

进入70年代,南·戈尔丁开始接触异装癖、LGBTQ群体的世界,并对此进行长期记录。本次展览中呈现的另一系列《The other side》就承载了数十年间性少数群体的生活,其中的绝大多数拍摄对象是南·戈尔丁的朋友,但大多数人后来均因罹患艾滋病而离世。对于这些边缘化人群,主流社会给予的生存空间往往有限,而南·戈尔丁则与他们达成真实的共情:“我曾经认为,如果我拍摄他们足够多,就永远不会失去他们。实际上,我的照片展现的是我失去了多少。”

“南·戈尔丁”展览现场,光社影像中心,北京,2020.07-24-11.24

如果单纯从作品角度出发,它们都来自南·戈尔丁最为人熟知的系列,在学术界已被充分讨论。但本次展览依然具有独特性的原因在于,这批收藏级摄影原作,均是使用Cibachrome技法制作的——这种上世纪60年代问世的技法是在正片转印的过程中感光层加入高纯度偶氮染料,冲洗时,曝光部分的染料被洗掉,未曝光部分的染料则被留下,形成反转影像。由于偶氮染料在特殊条件下能分解出多种致癌芳香胺,从而通过改变人体DNA结构引起病变,近年来的使用频率已越来越低,直至2012年完全停止使用。

但该技法的优势在于对色彩的还原程度绝佳,又同时具备极高的抗褪色和抗氧化能力,因而,这批原作不仅能够让人们从社会学角度回望南·戈尔丁镜头保留下的那个波西米亚式时代,对于关注冲印技法的摄影爱好者而言,也具备相当的研究意义。

“南·戈尔丁”展览现场,光社影像中心,北京,2020.07-24-11.24

另一方面,本次展览在二层展厅中放映的《I’ll be your mirror》是1995年南·戈尔丁与BBC联合制作的记录影片,也与她在纽约惠特尼美国艺术博物馆中的里程碑式展览同名。这部影片极其个人化,以南·戈尔丁的生活为视角,结合一些她身边朋友的采访,以及拍摄于不同时期的影像。光社专为此开辟了一块可供观众休憩和长久观看的场域,于是,生活于21世纪的观众也拥有了一条可重返上世纪的“时光倒流”之路:当年,南·戈尔丁就是这样把她的反转片用幻灯片在酒吧里播放,与她一起看的,也正是那些出现在画面里的同性恋、异装癖和瘾君子朋友们。而今,时过境迁不可追,但影像的留存已成为“特殊时代的特殊群体的特殊印记”。

南·戈尔丁,《James backstage at the Ghost show with Caroline Murphy》,1995

现在的南·戈尔丁并没有因为年龄增长而被驯服,近年来她仍然在不断发声,比如通过行动来反抗艺术圈中颇具影响力的塞克勒家族——他们制造的药物奥施康定曾让许多人深受成瘾之苦,南·戈尔丁就是其中一员。在大洋彼岸的光社,我们也能从这些并不那么美、但却极端真实的作品中,回溯这位至今没有“温和地走入良夜”的艺术家的旧日时光。

文丨Yutong Yu

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享