过去32年,公共媒体总是站在观察者和报道者的角度来与艺术互动,在ACAC当代艺术档案库和宋庄美术馆举办的“公共媒体眼中的中国当代艺术文献展”中,媒体成为美术馆的主角。

上世纪80年代末到90年代初,中国当代艺术起步,对中国当代艺术的报道也同时起步。《北京青年报》是其中最热忱的参与者之一,从“油画人体艺术大展”、“中国现代艺术展”到“新生代艺术展”等,都留下了一手照片和报道。

2019年11月,策展人孙琳琳采访了艺术家、前北京青年报社艺术总监王友身,主要就王友身在《北京青年报》工作时对当代艺术的报道内容展开了对谈,同时也涉及了《北京青年报》艺术板的报道倾向、发展消退和受众人群等内容。

孙琳琳:王老师,您最早在《北京青年报》工作的情况是怎样的?

王友身:以往,《北京青年报》美术编辑多是文化馆或是自学成才出身的人,我是第一个真正意义上视觉艺术院校本科毕业生进入到这个系统。因为报社没有这方面的人才,所以给予我的发挥空间比较大,比如我做设计、插图或者编辑,领导说你做吧,愿意做什么就做什么。报社一共有二三十个人,每周出两次报纸,影响力和发行量不像日报和晚报那样大。当时一个重要的时代背景是1990年代初的国内报纸行业面临着新闻改革,改革的真正意义是新闻进入市场,可以自主发行,以前全是订阅式的。自主发行以后,意味着报纸进入到报摊、胡同、进入到每家每户。所以,从编辑语言、视觉的设计都需要做大量的实践,我称这为新闻视觉化。

1989年2月10日,《北京青年报》

“中国现代艺术展”专版

孙琳琳:《北京青年报》画廊版是哪一年开始的?

王友身:很早,我1988年去的时候就有,当时是不定期的,无外乎介绍全国美展、北京市美展这样的事情,我去了以后主要是报道当代艺术这一块。

孙琳琳:您报道的第一期内容是什么?

王友身:第一期是1989年的“中国现代艺术展”专版,我当时既是作为记者,又是作为艺术家参加了那个展览。8个版的报纸,我申请了一个开版(2个版),当时铅字印刷的开版在技术上是非常难的。对这个展览的报道,我的要求是一定要现场采访、现场报道,争取在2月5号开幕那天直接进到中国美术馆,特别希望建立一种艺术新闻的感觉。艺术家在布展现场时,我就开始拍照片,并选取了10位艺术家,让他们当时写感想,100字的艺术自述,当时写,当时收。同时我约了周彦、费大为、徐冰和丁方等图文编辑成一个专版。

1990年5月22日《北京青年报》

“女画家的世界”

“刘晓东面对真实”

“烽火台上徐冰谈艺”

同时,我也特别注重这个展览的后续追踪报道,肖鲁和唐宋在“枪击事件”后的声明就是在《北京青年报》 发表的,肖鲁是我的中央美院附中同学,所以比较容易沟通,我在中央美院给他们找了个宿舍并采访了他俩,当时,其他媒体都在报道这个新闻事件。我除了采访当事人,还采访其旁观者,把这个事件呈现的比较客观和立体,这也导引我之后二十年的工作。

孙琳琳:手稿现在还有吗?

王友身:有,是复印件,原稿在印刷时用了。今天看来这件手稿很重要、因为经过30年来不断地演绎,日后大量的追溯已经变形了。这个展览和事件,在当时谁也没有意识到直到现在还在艺术界争论和影响。作为媒介、媒体人,我很希望为公众提供一个最原始的素材。

1990年11月20日《北京青年报》

“一个没有宣言的艺术倾向”

孙琳琳:除了 1989 年“中国现代艺术展”以外,还有哪一期是您印象特别深刻的报道?

王友身:“中国现代艺术展”具有转折意义,因为自此之后,中国当代艺术进入了新阶段,我们对国内外当代艺术的报道也逐渐增多。如当时国内新生代艺术家们慢慢浮现出来后,我在1990年刊发了“女画家的世界”、“刘晓东面对真实”、“烽火台上徐冰谈艺”,之后刊发了王华祥的展览、宋永红和王劲松的展览,以及李天元和赵半狄的展览,这些人大都是我的同学或朋友。

1990年12月18日《北京青年报》

“调侃与自嘲”

给我印象较深的王劲松和宋永红展览,当时展览引起了年轻策展人和批评家的反馈,如周彦、范迪安、尹吉男、易英、孔长安等,周彦为我们写的《调侃与自嘲》展评精准的指出这批人的状态。

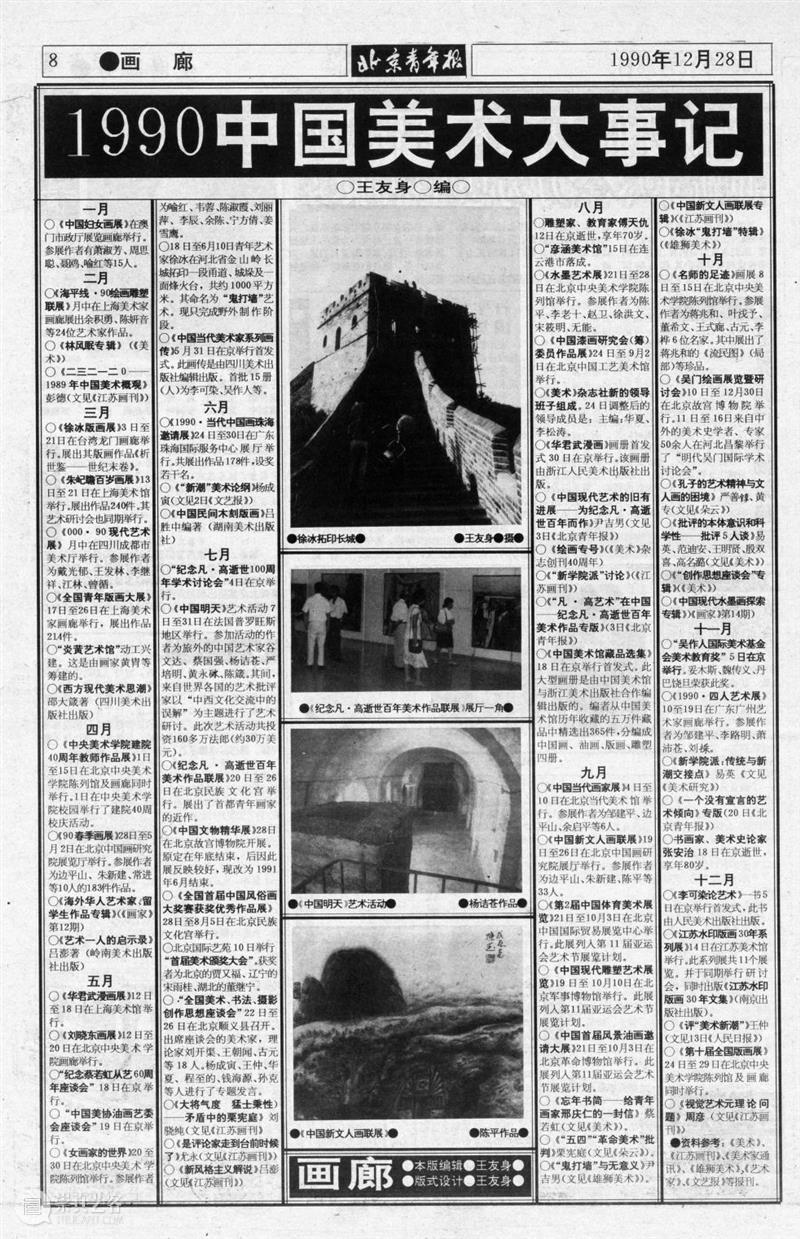

1990年底,我编发了“1990年中国美术大事记”,当时(至今)没有一个在都市报里出现如此艺术专版的。

1990年12月28日,北京青年报

“1990中国美术大事记”

1991年中《北京青年报》复刊十周年,我就申请要搞一个艺术展就是“新生代艺术展”以示庆祝。当时报社没有出钱,只是作为承办方,负责组织和宣传。我们为此成立了展览“组委会”和“艺委会”两个机构,组委会是我报年轻的记者和编辑,艺委会是年轻策展人和批评家尹吉男、周彦、范迪安、易英、孔长安,我特别邀请了邵大箴先生作为艺术总监,展览总监是我们社长。

这之后各地相继出现了川美、广美、鲁美等一批新生代艺术家。

1991年7月9日,《北京青年报》

“新生代艺术展”专版

孙琳琳:进入 90 年,当代艺术有点儿起来的感觉。

王友身:90年以后,中国当代艺术开始走向国际,参加了许多海外的重要展览,如“威尼斯双年展”、“圣保罗双年展”、“卡塞尔文献展”等,以及在重要美术馆和艺术机构举办的中国当代艺术专题展等等。之后,国内出现了艺术市场的概念和运作。

孙琳琳:1993年威尼斯双年展的报道是怎么做、怎么呈现的?

王友身:我是1993年“第45届威尼斯双年展”参展艺术家也是特约记者。我当时动员社长,让报社赞助我展览和制作,因为我要在该展展示以报纸窗帘的形式“宣传”《北京青年报》,所以报社就同意了,同时委派我前去采访和报道以及回来后制作一个专版。另外,当时艺术家徐累当时是《江苏画刊》特约编辑,他也约我《江苏画刊》进行专题报道。去之前,我看了所有能找到的信息,如孔长安是当时我们项目的策展人,他给我寄来了许多相关展览资料以及《Flash Art》杂志,我也看了台湾的《雄狮美术》杂志,他们做了大量的展览报道。回来以后,我为《北京青年报》编发了专版,也为《江苏画刊》制作了特辑。用于此次展览工作的多是我经过几年实践的报道经验和编辑逻辑。

1993年9月2日,《北京青年报》

“到威尼斯看双年展”

前两年,一位艺术家朋友跟我说:“友身你知道吗?1993年你做《江苏画刊》的时候,我们刚刚毕业。看了那本“威尼斯双年展”特辑,我们才了解到当时世界艺术的动态、格局和观点。”没想到,这些报道会影响到一些艺术家。我特别高兴,这是我做媒体特别有感触的地方。

媒介最终是开启、引导或者是改变人的某些习惯、观念、行为的方式。

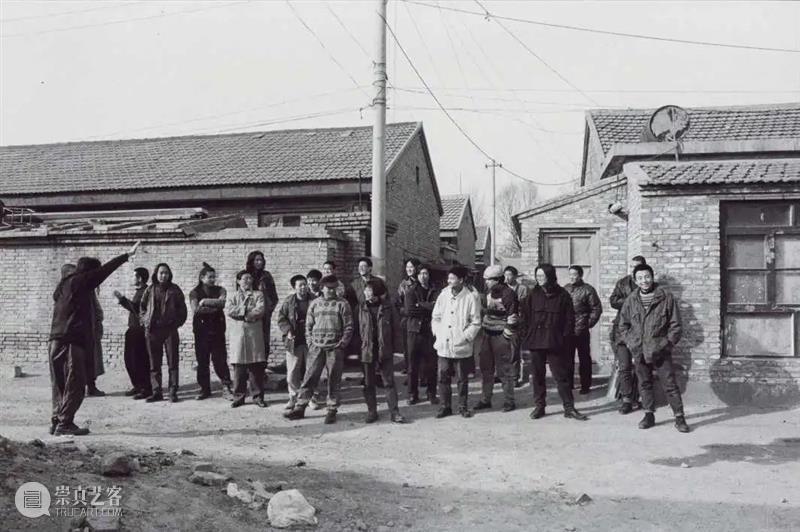

孙琳琳:90 年代初,当代艺术家还是一个盲流的形象。媒体是以什么样的形象在介绍他们?

王友身:是这样,一般是社会新闻版做这样的报道,那时社会新闻感兴趣报道艺术家生活状态,如艺术区拆了、艺术家卖画了......,会引起公共话题或大众兴趣。

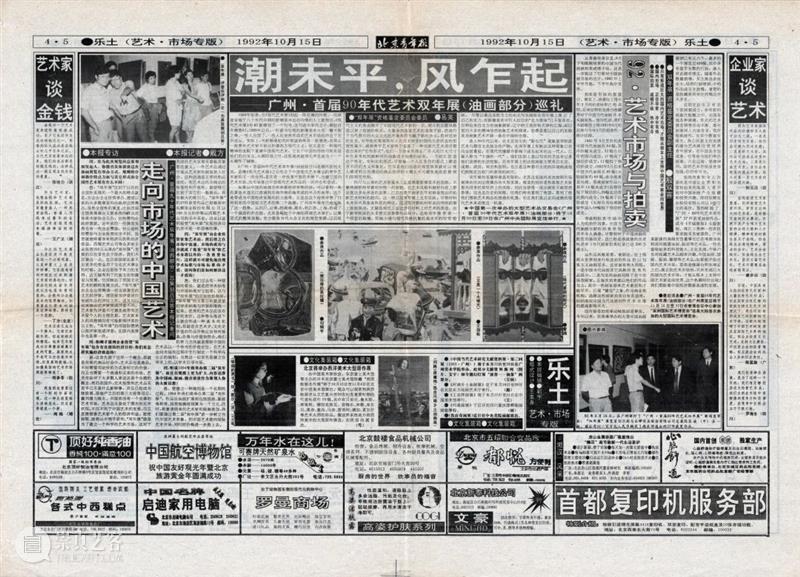

1992年10月15日,《北京青年报》

“广州艺术双年展-艺术-市场专版”

孙琳琳:画廊版后来有改名字吗?

王友身:后来改为“视觉艺术”,改版以后,在 1994年我做了一个“艺术室内方案设计邀请展”,请栗宪庭做主持人,邀请了12个艺术家,在美术版头条位置每个月推送一位艺术家,这是一个概念艺术的方案邀请展,非现场、纯观念、不可实施,是纯粹学术上的研究。那个时候的当代艺术已经很商业了,而我更加关注具有实验性质的艺术家, 纯粹的概念、方案艺术家。同一时期我跟王鲁炎、汪建伟、陈少平四个人出了一个白皮书《1994 艺术家工作方案》,邀请了30个实验艺术家,当时没有经费、场地,也没有公开,我们就找赞助出了一本年度画册。

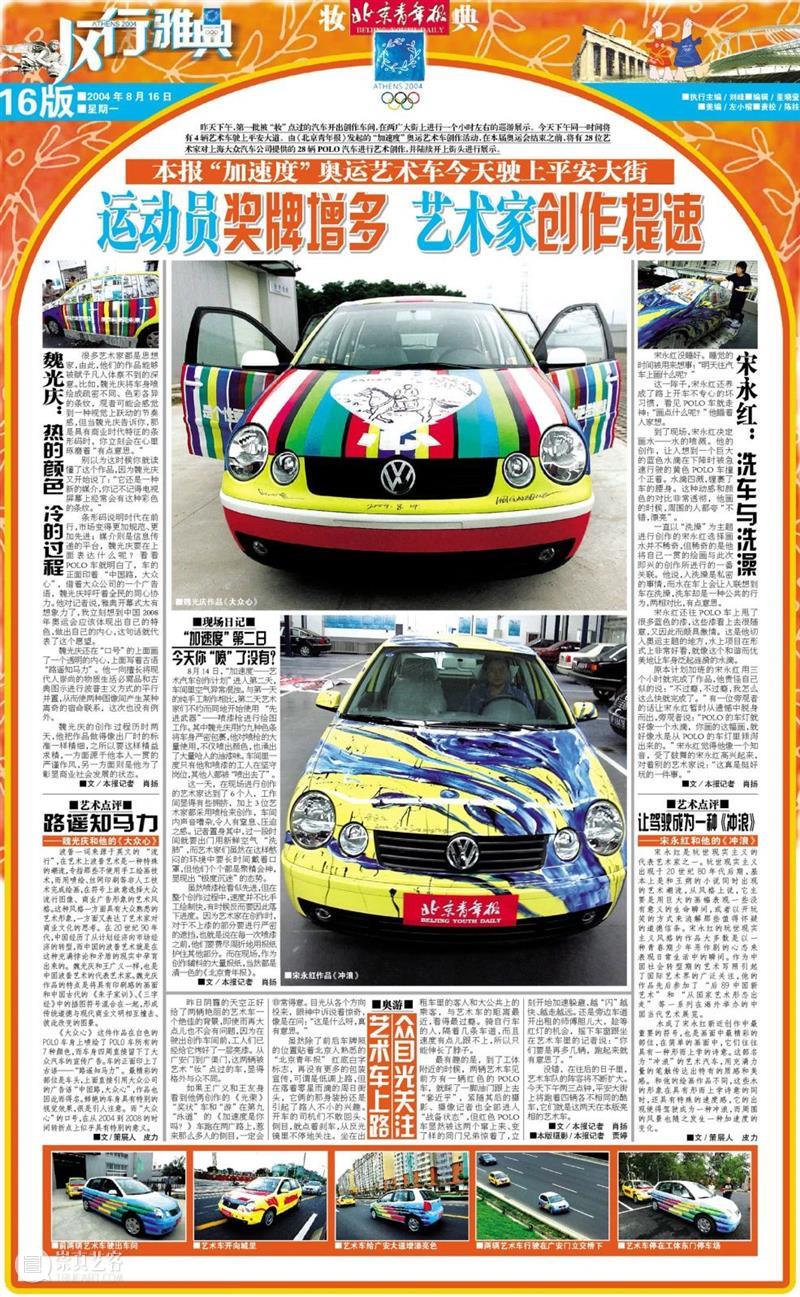

还有一个项目是“加速度”。它出现的原因是 2004年中国申奥倒计时,当时我们做了一个展示活动,邀请了28个艺术家在28辆车上做作品,然后28辆车一起环绕北京,那会儿特壮观!这个活动一方面为奥运会的概念做了宣传;一方面推进了艺术家的创作。

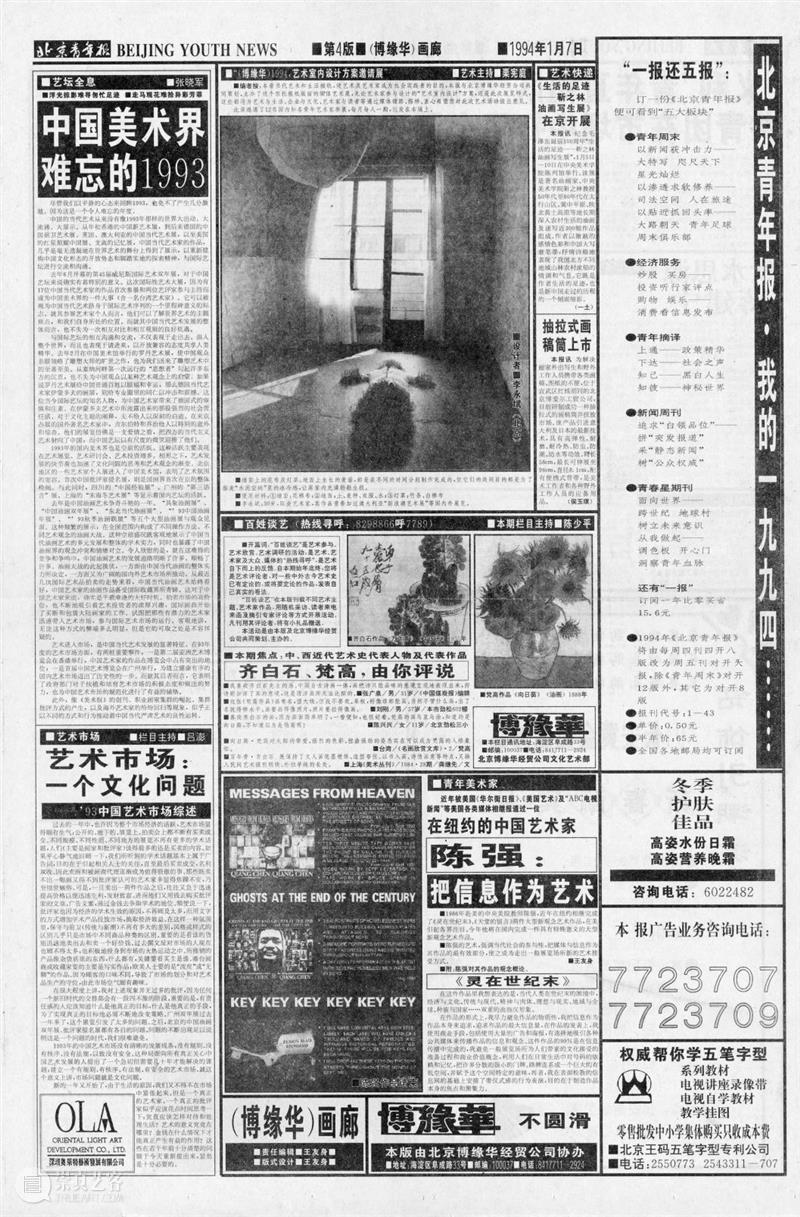

1994年1月7日,《北京青年报》

“1994艺术室内设计方案邀请展”作品推介

孙琳琳:您是发动艺术家给您做撰稿人?

王友身:评论家、策展人、艺术家等都是我的撰稿人,只要他在现场,他参与了,他就是写作者。

孙琳琳:当时您做的报道的受众人群是哪些?是普通读者吗?

王友身: 1990年以前《北京青年报》没有什么影响力,默默无闻。但是1990年以后读者量、传阅率、经济效益成倍衍生,所以影响力不只是日常的受众和读者。

孙琳琳:1989年到 2004年,《北京青年报》中关于当代艺术的报道是您一手负责的吗?

王友身:对,我从2004年到报社集团工作后。“视觉艺术”这个版就没了。就今天而言,所有的都市报或者是纸媒都没有一个叫“视觉艺术”的。因为纯粹从视觉方面去呈现需要专业能力和工作积淀。

2005年8月15日,《北京青年报》

“加速度-艺术行动”专版

孙琳琳:现在更多的是市场导向、成功导向的价值观。当时您是以什么样的动因去报道一个展览、一个艺术家、一个作品的?

王友身:跟我有关系,因为当时我没有考虑市场因素和大众审美。现在的一些自媒体包括有一些主流媒体,会围绕“这是一个热点展览、一个明星艺术家或者是大师名作”。然后做各个角度的报道。但是我们那会儿不是,我们是基于对整个行业的了解,我们只想寻找和呈现与我们语境相关的不同概念展览、不同语言作品和不同感知的艺术家。

孙琳琳:您现在是不是不以传媒人的身份在工作了?

王友身:很难说,虽然职业身份不是了,但是日常的状态很像,脱不开。

采访时间:2019 年11月27日

采访地点:王友身工作室

《北京青年报》艺术版块介绍:

“画廊”版是1980年至1990年初报社原有的不定期介绍艺术作品版;

“视觉艺术”是“画廊” 的2.0版,是1994-2004年报社美编室定期负责编辑制作的以推介中国当代艺术展示活动为主的艺术专版;

“乐土”版是报社文化部日常负责编辑制作的以介绍影视、戏剧、文学等文化新闻版。

因有时重要展览、主题艺术活动等需要及时推介,也会联合报社文化部、新闻部门等,在其相关的“乐土”或“新闻“版等编辑制作艺术专题。

——原《北京青年报》编辑王友身

展览相关连接:

正在展出:

公共媒体眼中的中国当代艺术文献展

当代艺术陈列展

胡敏摄影1993—1995

王音的“水彩课”

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享