编者按:“西湖美术讲坛——艺术人文之旅系列讲座”由浙江美术馆与中国美术学院艺术人文学院合作,以中国美术学院毕业季为契机,邀请艺术人文学院博士毕业生为广大观众举办专场讲座,以平实的陈述触及艺术史深处的重要话题,形成一个“无墙的学园”。现在就让我们跟随青年学者的目光,回顾陆蕾平博士讲座拓中之器:雁足镫的故事,一起开启2020艺术人文之旅。

中国美术学院艺术人文学院副院长孔令伟(主持人):先介绍一下,今天的主讲,刚刚毕业的博士研究生陆蕾平同学,同时她也是上海师范大学美术学院的副教授。今天陆老师讲题稍有一些特殊,并不是大家特别熟悉范畴。我们对中国美术史的了解,大多是关于卷轴类书画这个类别。或者是近几年热门的学科如美术考古,佛教美术这一块,但是涉及到金石古物,我们普通艺术爱好者对此并不太了解。今天,围绕着建昭雁足镫背后的一些历史信息,就由陆博士为大家娓娓道来吧。

西湖美术讲坛

2020艺术人文之旅

拓中之器:雁足镫的故事

陆蕾平

现场照片

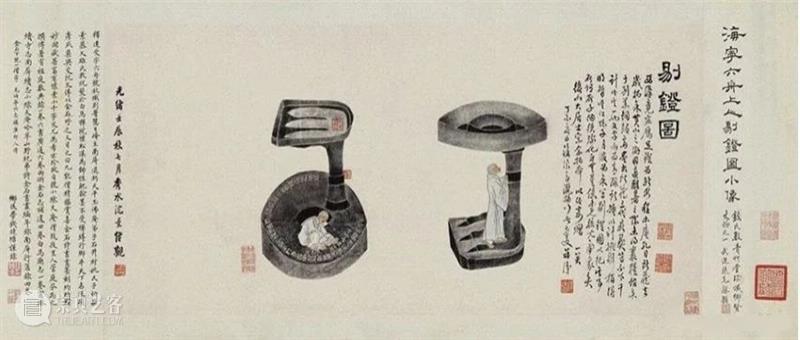

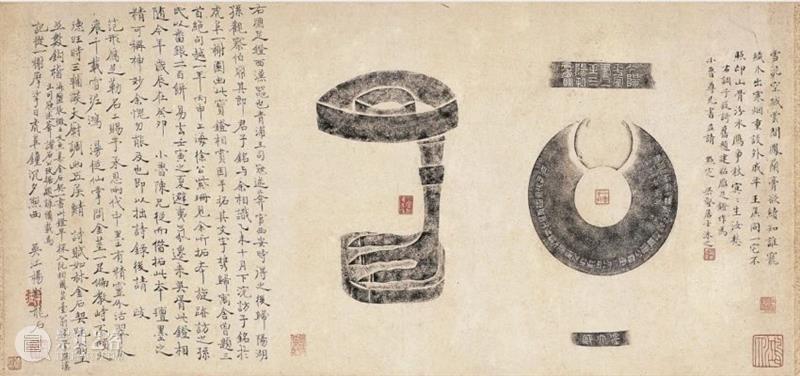

提及雁足镫或是拓片,杭州的金石爱好者们定会想到浙江博物馆所藏清代名僧六舟所拓汉竟宁雁足镫的《剔镫图》。浙博的桑椹、王屹峰老师等学者早有专文、专著对六舟及《剔镫图》进行了深入研究。然而他们都未曾提及,《剔镫图》中六舟所剔之镫,即汉竟宁雁足镫原器,尚流传于世;其与另一雁足镫名器,汉建昭雁足镫,并为姐妹雁足镫珍藏于上海博物馆。若追溯至清乾嘉道年间,汉建昭雁足镫虽较竟宁雁足镫稍晚进入世人视野,却凭借着完美的品相,独特的三段式铭文,分刻于汉建昭三年、阳朔元年两个纪年,故更受金石学家们所重视,不仅历经王昶、孙星衍、徐渭仁等重要藏家收藏,更为张燕昌《金石契》、武亿的《金石三跋》、翁方纲《两汉金石记》、王昶《金石萃编》、阮元《积古斋钟鼎彝器款识》等一众乾嘉金石名著所载。翁方纲视其为“尤重可宝也”,陈介祺亦明确断言:“今传世(雁足镫)唯建昭为佳,竟宁次之。”

释达受六舟拓,陈庚绘,《剔镫图》,浙江省博物馆藏

然而其过往盛名于今日,却因久藏密阁而蒙尘黯淡,当代研究汉建昭雁足镫者廖若无几。一卷流转于民间的清道光年间元和文人陈小鲁手拓之《汉建昭雁足镫搨本》,则恰好提供了研究该镫原器与拓片的第一手资料。搨本不仅呈现了栩栩如生的雁足镫全形拓像与铭文的平面拓像;在其传世过程中,亦辗转被清道光至民国的一众学者、文人等展阅、题记,多达十八人落墨、题跋,合为一卷,其多数声名盛于该卷的原拓者与藏家。不禁令人发问,究竟是何等魅力引得诸名流为此卷作赋咏题?而该卷搨本,又是如何成为纽带,将汉代的青铜雁足镫及其鉴藏者们,搨片及其拓者与鉴藏者们串连起来,并勾勒出上至北宋下至民国金石文化圈的学术传承与生态图景?

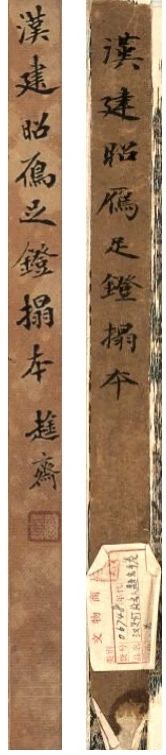

陈小鲁拓,《汉建昭雁足镫搨本》及跋手卷,

西泠印社2015春拍

我的博士论文就是以该搨本手卷为研究对象,并把搨本的题签、引首、画心、跋尾作为论述的框架结构,它们分别对应着雁足镫的出现、雁足镫的鉴藏、雁足镫的传拓,以及镫之拓片的鉴藏。全文的论述伴随着搨本手卷物理性地展开而推进,并试图在此过程中契合观者展阅手卷时的行为与思维逻辑。

一、题签:雁足镫与搨本

打开拓盒,首先映入眼帘的是手卷包首旧锦上的题签,未落款与钤印,恐是藏家琯云所书。展卷后,又看到一道题签,“汉建昭雁足镫搨本”,裱于旧色洒金纸上:落款“趛斋”,钤“君直”朱印。应是寄居苏州的费念慈于1904年应藏家所请,为本卷做跋文时,题下的签文。在欣赏这两道不同书风的签文之余,我们不妨也来关注一下该题的关键词:“雁足镫”。

雁足镫是中国古代青铜镫具的一种独特类型。其镫柱呈雁足状,上有一圆形环状镫盘可容纳镫油或蜡烛。目前所知年代最早的雁足镫,即发现于战国时期的遗址之中。这种器形的青铜镫,在秦与汉代,得到了长足的发展。单从现有的资料来看,出土于汉代墓葬的雁足镫数量最多。尤其是于西汉末年至东汉前期,应是雁足镫最为流行的时期。汉代高官重臣和皇室贵胄的墓葬中皆有出土雁足镫。它们大小相当,其上还有详细的刻铭,记录着制器的年代、工匠与监工的名字、尺寸、重量,甚至包括在何处使用。

《汉建昭雁足镫搨本》题签

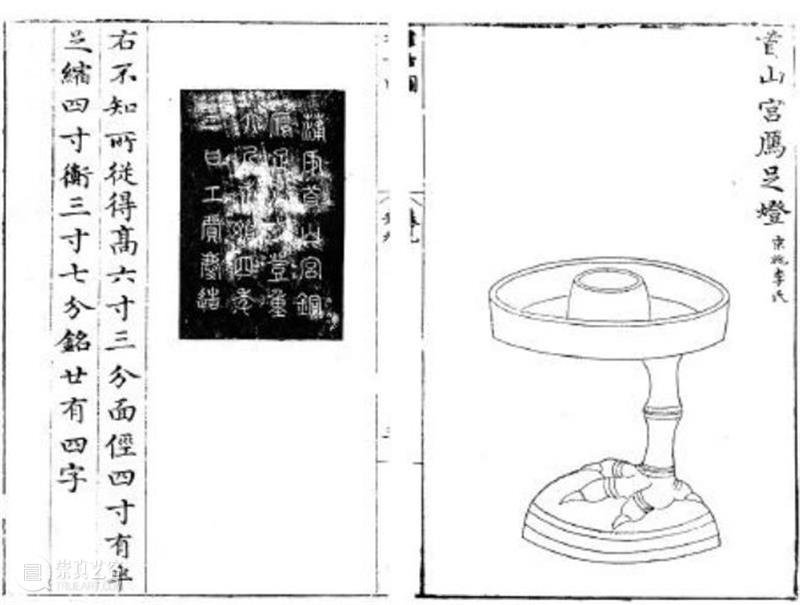

虽然雁足镫在汉代以后似乎就销声匿迹了,东汉之后的考古遗址中不再发现此类型镫具。然而,随着宋代古物研究热潮的兴起,时人对雁足镫的兴趣被重新点燃。宋代的金石学者重新发现古代青铜器并探索其含义,他们将器物上的铭文视为具有特殊价值的史料,并通过它们去研究古代历史以期恢复礼制。由此,雁足镫开始出现在宋人的考古文集、图录、诗赋甚至是生活之中。关于雁足镫的著录与研究,可追溯至北宋欧阳脩的《集古录跋尾》,其卷一中所收录的黄龙雁足镫之《前汉雁足镫铭》,是目前所知有关雁足镫最早的文字记载。而最早的雁足镫图片著录是在吕大临《考古图》之中的首山雁足镫,该书完成于元祐七年(1092),比集古录约晚20年。

宋代出土的雁足镫,不仅备受金石学家们的青睐,亦受到其他收藏家们和文人士大夫们的高度推崇。其尺寸玲珑,意义隽永,十分适合赏阅把玩。宋代四大书法名家之一黄庭坚(1045-1105)即称雁足镫“制度极佳”,甚至欲订制一件为自己所用。南宋著名诗人陆游(1125-1210)在七言诗《秋思(第九)》中亦提到雁足镫,不仅为案头照明之器,更是情牵悠思之物:“眼明尚见蝇头字,暑退初亲雁足镫。历历胸中千载事,莫将轻比住庵僧”。之后的元明清时代,许多文人士大夫在诗词、文章中提到雁足镫,或将之视为珍贵的古物,或是几案上的优雅陈设。如元朝著名散曲家张可久(约1270-1348以后)的《东浙旧游》:“镜水边,巾山顶,两袖松风羽衣轻,一奁梅月冰壶净。鹊尾炉,凤嘴瓶,雁足镫”。清初散文家汪琬亦有《夜雨》诗:“病思真如退院僧,况逢急雨打窻棱,防香深拨螭头鼎,展卷频挑雁足镫,文字起衰甘未逮,身名谐俗愧无能,结庐幸在郊原外,社父园公是友朋”。雁足镫,在文人们诗意化的雅趣日常中,完全化身为一道独特的文化符号。

首山宫雁足灯线图及刻铭 北宋吕大临

《考古图》书影(明代泊如斋版)

二、引首:汉建昭雁足镫的递藏与研究(1785-1837)

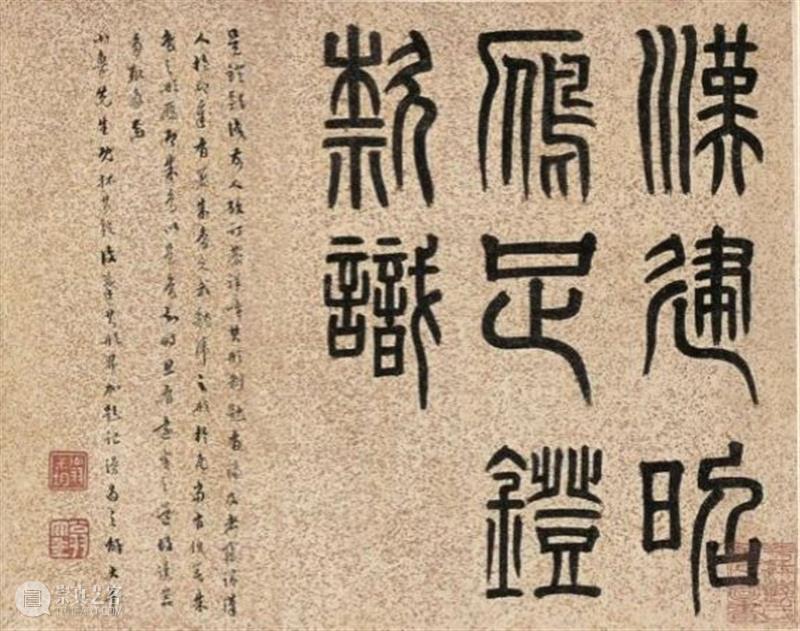

引首醒目的八字篆书“汉建昭鴈足镫款识”,把我们从繁复的释题正式切入该卷的建昭雁足镫。题者翁大年以四纵行书小字补以注释:“是镫款识前人考订恭详,唯其形制尟(少)有论及者。窃谓汉人于印章有着朱鸟、元武、龙虎之形,于瓦当有,但着朱鸟之形,鴈即朱鸟,以是鸟知时旦,有远害之道,后汉器多取象焉。小鲁先生既拓其款,后摹其形,畀加题记,漫为之解,大年”。作为精于金石考据的篆刻家,叔均的注释重点有三:一、关于此盏建昭雁足镫,乾嘉时期的金石学家们对其研究重在考订(证经、订史、补佚、考字),但是忽略了对其形制的研究;二、由于翁大年常年浸淫于古代官印、兵符、泥封等金石之中,对于汉印以及汉瓦当里的朱鸟形象特别敏感,他认为此雁足镫取形于雁足的手法于汉器来说有其特殊的意义,故此该镫的外形须被加以重视;第三、他直接点出了陈小鲁拓本与之前建昭雁足镫拓本的不同之处,是“既拓其款,后摹其形”。

《汉建昭雁足镫搨本》引首 翁大年题记

这一开门见山的题记,婉转却又十分明确地给予观者一个承前启后的提示。从手卷中另一跋者杨澥的跋文推断,翁大年写下这段话约于道光二十三年(1843),那么其所指“前人”是谁?广义地说,是乾嘉时期的金石前辈们;就本文而言,则是与汉建昭雁足镫的再发现、递藏有关的“前人们”。徐渭仁所辑两卷本《建昭雁足镫考》,搜罗详备、内容丰富;为我们溯源本搨片手卷的前情,即从王昶收藏建昭雁足镫(1785),继而转让于孙星衍,直至徐渭仁购入该镫(1836)并出版《建昭雁足镫考》(1837)的这段历史,并提供了大量可供追溯、研究的线索;亦令我们得以一窥金石学界从乾嘉到道光年间之研究重心的变化:从考证经史到考证金石本身。

徐渭仁《建昭雁足镫考》书影

《随轩金石文字九种》清道光十七年(1837)刻本

同治七年(1868)重修本

三、画心:铭文拓与全形拓

道光二十年庚子五月(1840),第一次鸦片战争爆发。道光二十二年壬寅(1842)五月,英军攻陷长江吴淞炮台,江南提督陈化成力战牺牲,上海失陷。在《汉建昭雁足镫搨本》画心的左侧题跋,杨澥(1781-1851)提及了上述惨痛“壬寅夷氛”,也是此拓所发生的时代背景。徐渭仁因鸦片战争爆发后,躲避时难暂迁居吴胥(苏州),宝镫相随。第二年癸卯(1843),陈小鲁从而借镫求拓,搨本由此而来。搨本画心分为左右两翼。左全形右铭文。

《汉建昭雁足镫搨本》画心 陈小鲁手拓,刘泳之题,杨澥跋

画心左边即为建昭雁足镫的全形拓,亦是本卷的核心所在该镫拓呈略带俯视20-30度、约4/5侧面像。此为该类型镫的经典角度,可以尽观顶部环状镫盘,侧面雁腿形镫柱,以及镫座上的雁爪等各部位造型。宋人吕大临在《考古图》上白描“蒲坂首山宫雁足镫”,即采用了此角度;徐渭仁在《建昭雁足镫考》中也是沿用吕大临式白描法。即便是释达受六舟和尚在做《剔镫图》中的正向之镫时,亦是沿用此角度。小鲁并未出其范式。然而六舟与小鲁的拓本之所以被称为全形拓,与白描式图绘法的差别就在于使用了墨拓法。其以墨色浓淡来以示不同部位的区隔,并试图用初略的渐变效果来表现器物的体积。

读过徐渭仁《建昭雁足镫考》的读者或许会发现,此全形拓的轮廓与《建昭雁足镫考》中的白描插图几乎一模一样。我们把原器、《建昭雁足镫考》白描稿、陈小鲁全形拓三图相比较,几乎可以肯定陈小鲁在施行全形拓时,就是以《建昭雁足镫考》白描稿作为底稿。

从左至右:《建昭雁足镫考》白描稿、《汉建昭雁足镫搨本》陈小鲁全形拓建昭雁足镫原器、汉竟宁雁足镫《剔镫图》局部

实我们试着去比较汉竟宁镫的原器,会发现《建昭雁足镫考》白描图反而更接近竟宁镫的轮廓,无论是腿股顶端的凸起,还是底座斜角的比例尺寸。六舟作《剔镫图》在前(1836),徐渭仁的《建昭雁足镫考》白描图在后(1837)。六舟的《剔镫图》里对于竟宁镫的全形表现还算是忠实于客观对象,有些透视与细节的不准确,尚在接受范围内。然而徐渭仁在作《建昭雁足镫考》白描图时,很显然是参考了六舟的图式,几乎是模式化地照搬了六舟竟宁雁足镫的表现手法。在这之后,他还研发了一种新的传拓建昭雁足镫的方法,即椎拓其背部,这样整座镫的背面以及最下方的“后大厨”就跃然纸上,然而离全形还是差一步。或者说,紫珊并不知全形该如何拓得。

事实上,在摄影术还没有传入中国之前,金石学家们都在寻找能更加真实表现器物的方法。摄影技术传入中国是在1844年,而1843年,当陈小鲁开始手拓建昭雁足镫并尝试全形拓之时,尚不知照片为何物,小鲁的全形拓效果与早期的黑白摄影倒是有些相似。通过观察图像来推测,其方法是在做好的底稿上,开始落墨。如果我们放大数倍全形拓原图,其实能够辨认出部分边缘线,再结合其与《建昭雁足镫考》白描图的相似程度,以此为底稿几乎是肯定的。问题的关键是,这究竟是在原器上所拓的,还是在木刻底版上所拓,又或者像六舟拓竟宁镫一样,是做成纸漏子漏墨而拓?经分析,木版的可能性更大些。

在早期全形拓的发展阶段,在不在原器上所拓,并非是金石学家们纠结的问题所在。不管采用何种方法,是否能最逼真地再现器物的造型,这才是最重要的。而对于镫主人和施拓者来说,这一次的传拓,也只是一种趣味性的尝试罢了。款已经在右边铭文处完全展现,那么左边只要交代器形足矣。完成之后,小鲁在雁爪的上方钤下了满意的印章:“小鲁所见金石”(白)。

四、跋尾: 拓片的鉴藏及其群体

在本文的终章,我们将展开《汉建昭雁足镫搨本》的拖尾部分,迎来画心其后徐康、程庭鹭、陈克家、徐渭仁、陈寿昌、潘钟瑞、杨引传、孙传凤、江标、程秉铦、叶昌炽、胡玉缙、吴昌绶、费念慈、吴昌硕这十五位跋者的跋语,时间跨度为从清道光年间至民国,合而称之为跋尾。该卷本上的跋者们有一个共同点,即若非来自苏州,便是寓居于此。

陈小鲁的搨本完成于道光癸卯年(1843),而泥金的引首与拖尾上的题跋均完成于同一年。在杨澥、刘泳之分别于拓片画心外左右题跋后,他用了泥金纸去装池,之后先请翁大年题端;再逐一请金石书画之友们题跋,泥金纸本拖尾上共有四位跋者:按从右到左,分别是徐康、程庭鹭、陈克家,最后一通泥金拖尾上的跋文是本案镫主,建昭雁足镫藏家徐渭仁的《建昭雁足镫诗》:

昔贤重吉金,镵铭纷鼎腹。

壶洗甗炉鋗,西汉制尤朴。

维兹雁足镫,镕自建昭朔。

延年当仿鸿,宜孙卢肇鹿。

名衍上林镌,笵扩永元凿。

大厨阳平藏,护佐考工属。

西京记未书,百官表未录。

摩挲剥啮文,可补颜吴学。

阳朔外戚盛,赐器尚方续。

琼台灿歌舞,金釭燿罗壳。

纵增铜漏永,易烬兰膏馥。

五侯乐几何,百世如转烛。

空传大德赭,共叹土花绿。

吾乡老侍郎,梱载随车毂。

槐听数开讌,歗咏达明夙。

流传忽及余,如士复邦族。

萧斋贮环宝,锺鼎可同珏。

参以凤砚奇,侑以鸡彝駮。

夜深沧海间,气或燿鑪目。

子孙永保之,古器语重复。

楚弓得何常,赵璧守宜独。

诗示小鴈行,集古录三复。

小鲁大兄属。紫珊徐渭仁。

该文与《建昭雁足镫考》中末尾的诗赋一样,像是专用跋尾,仿佛给整卷拓本写下了句号。然而,拓本的故事并没有结束,只是未完待续。

当第二位藏家登场时,陈小鲁已于咸丰庚申前后去世,该拓卷已散佚,幸而钱宝镕(号琯云)从苏州冷摊上慧眼识宝,得以购藏。这段历史被琯云的好友潘钟瑞记载于跋尾之中:“……壬寅岁携至吴门,陈小鲁借观手拓是本,征题装卷。咸丰庚申之乱,小鲁已逝,卷遂散佚。克复后,琯云仁兄于冷摊上购得故纸励存紫珊,以上五尺录两卷首拓本犹完好也。重付装治,出以索题,为赋此词。”

重新装裱后,拖尾的纸张又被加长,新的跋者一跋再跋,几乎跨越了同治、光绪年间;拖尾一再地被加长,并于光绪三十年再次重装,费念慈为该卷题签,最后吴昌硕在光绪三十四年戊申(1908),终于为此卷暂时画上了句号。这些题跋中有的陈情述史,有的吟诗咏镫,有的考订释义;有与历史的对话,亦有与前题跋者的交流;各述感悟,各自精彩。

终章的收获之一是解开了本卷拓者暨首位藏家陈小鲁与第二位藏家琯云的身份之谜,由此搨本跋尾上的跋者们与藏家间的交游细节即呼之欲出、切实可查。另一收获则是借释疑跋者之一徐康的全形拓起源说,解答了道光初年全形拓从萌发到流行的诸多问题,指出了全形拓的早期发展是出现于嘉兴(浙禾)金石圈的群体现象;更着重讨论了道咸时期,嘉兴地区成熟的金石研究成果包括全形拓技术如何对吴门地区发生影响的。其具体影响在本案搨本的跋尾中有集中体现。这里徐康的用词非常讲究,“浙禾”是个地域概念,而“吴门”却是个画派概念,直指金石之学对中国书画发展方向的引导作用。

辛亥革命后,琯云回到老家苏州,创办了苏州私立钱业小学,将希望籍予更远的未来。他立下“宁朴勿华”的校训,一如其多年珍藏的《汉建昭雁足镫搨本》所内涵的品质。

钱冠瀛像,苏州市平江区东中市实验小学(前身为私立钱业小学)雕塑底座生卒年有误,应为1865-1916。

主 讲 人 简 介

陆蕾平,中国美术学院艺术人文学院博士;现为上海师范大学副教授。

直 播 回 顾

供稿:李哲宽

编辑:洪子又 王子伊

责编:公共教育部

免费注册成为浙江美术馆之友

享受更多会员服务

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享