昔日我曾经如此苍老

如今才是风华正茂

—— 鲍勃·迪伦

他是音乐史上的不老传奇,历经风霜依然年轻,依然热泪盈眶;

他是目前唯一一位获得诺贝尔文学奖的音乐人,为美国歌曲传统中注入了诗意的表达;

他一生有无数的高光时刻,但当回顾自己的人生时却说:“真实地面对自己,这是最重要的事;

他就是时代符号的文化巨人鲍勃·迪伦。

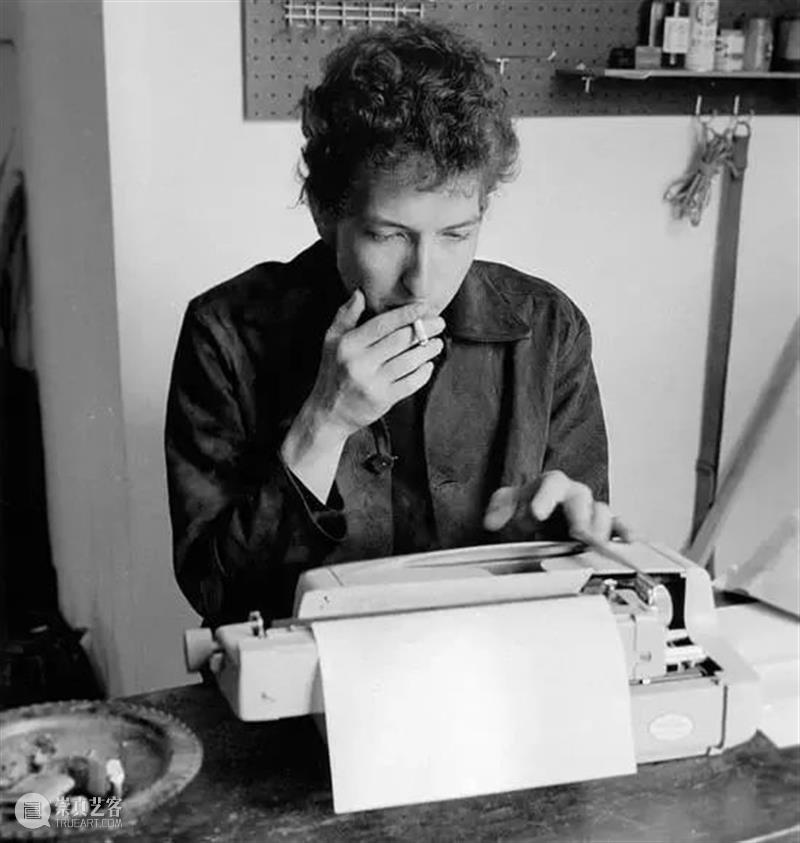

▲ 鲍勃·迪伦

谈起鲍勃·迪伦,我们总是习惯性的称他为“歌手”“创作人”“作家”却容易忽视他的另一重身份——视觉艺术家。

追踪迪伦绘画的缘起,就必须要从1966年那场突如其来的摩托车车祸谈起,正因这场车祸让忙碌的鲍勃·迪伦暂时告别了巡演的舞台,开始拿起画笔,重拾童年的爱好,创作了最早期的绘画作品《写写画画》。

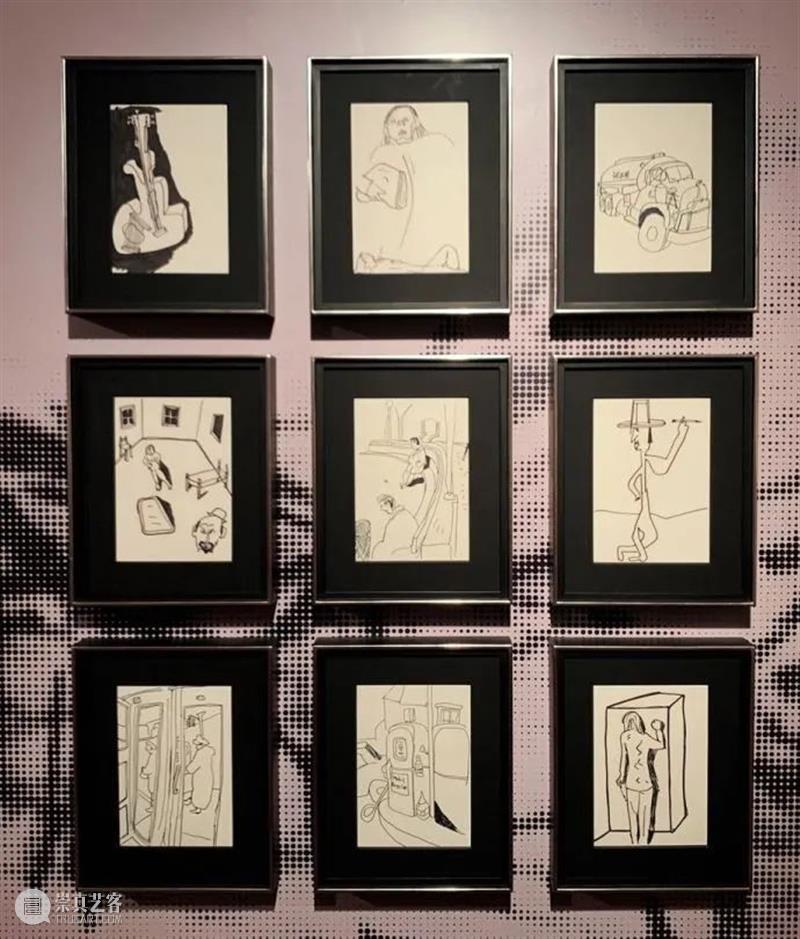

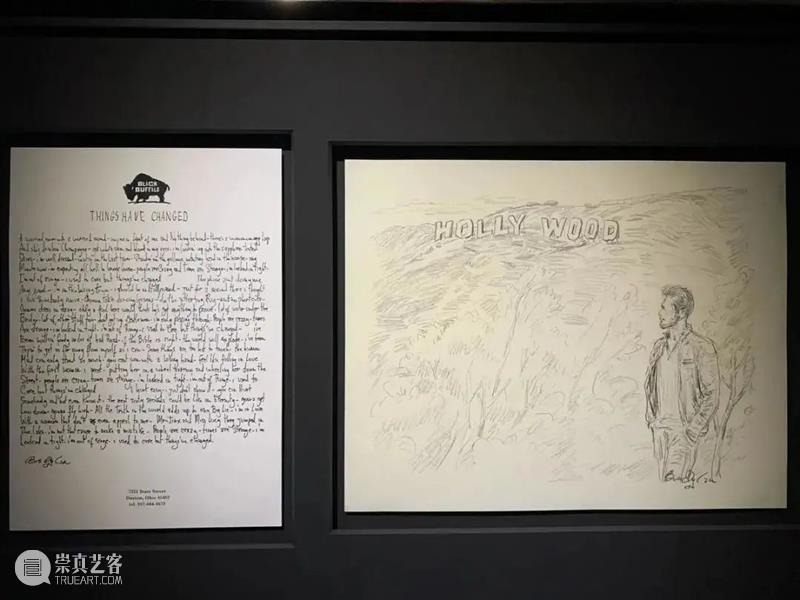

▲ 今日美术馆鲍勃·迪伦艺术大展现场“写写画画”作品

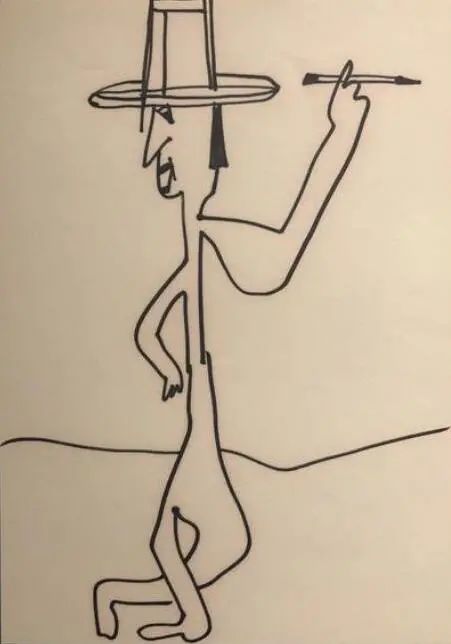

这一系列的作品大多关注平凡无奇的东西,但这种关注就是迪伦调动感受力的手段。画作的线条虽然显得幼稚、简单,但每一幅画都有所聚焦,这就是迪伦观察力的体现。虽然这种观察忠于现实,但绝不是机械复制——这种简单提取出来的核心为以后的创意发挥提供了无限的可能。用迪伦自己的话说,“画画是我对周围混乱的梳理,画面让我发现更纯净的世界。今日美术馆鲍勃·迪伦艺术大展是《写写画画》中原创素描的第一次公开亮相。

▲ 今日美术馆鲍勃·迪伦艺术大展现场“写写画画”作品

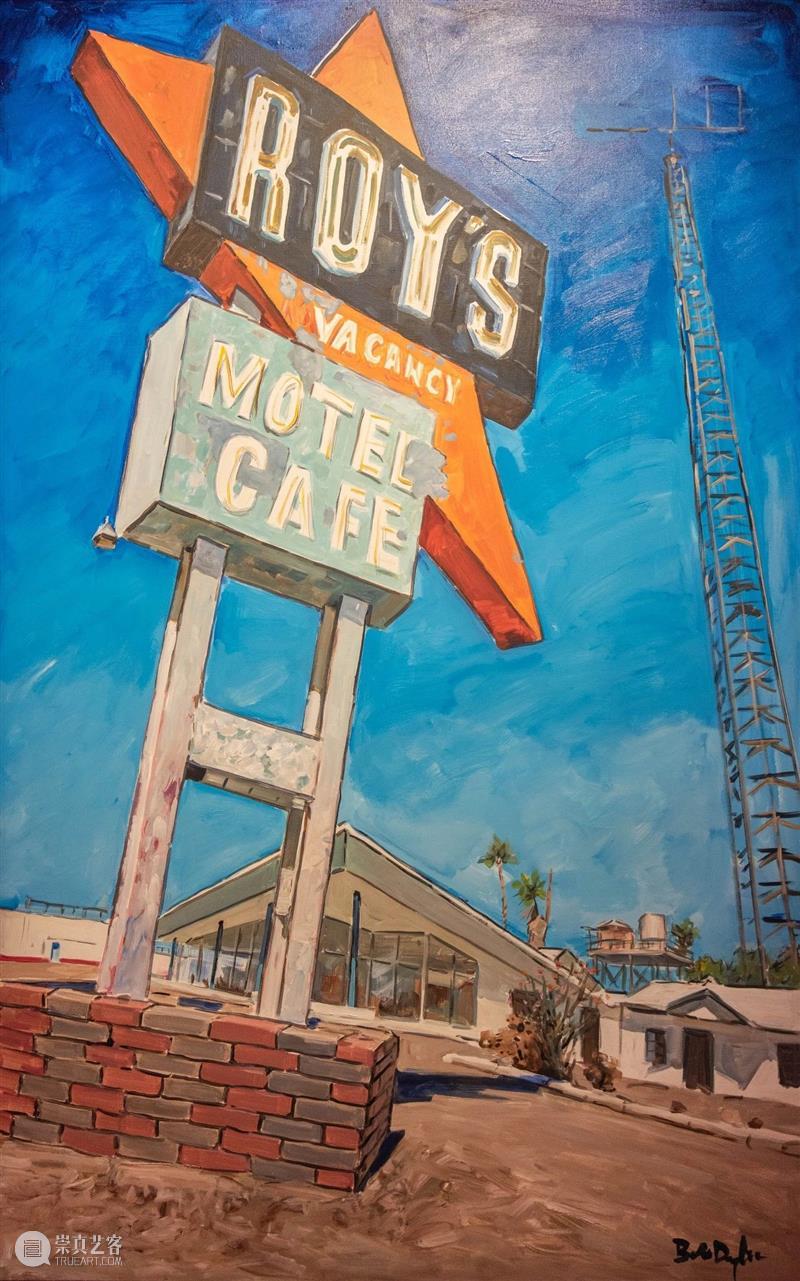

鲍勃·迪伦从未停止巡演,即使是已经79岁,他说:“昔日我曾经如此苍老,如今才是风华正茂。”他的绘画创作都是在巡演路上完成的,他将巡演路上沿途的风景不断融入画面,从而形成了他的《填绘留白》系列,《新奥尔良》系列、《平凡之路》系列,再到最新创作的《纪念碑谷日落》。

▲填绘留白系列作品《红狮酒吧里的女人》

▲ 《新奥尔良》系列

在迪伦的画面里,经常是小饭馆、汽车旅馆、咖啡馆等等,这些寻常的地点,边缘的角落,是迪伦“美国故事”的灵感来源。他从生活的乱石瓦砾中发掘出美的价值,通过自己的提炼与想象,展现出平凡生活中的伟大。

▲《平凡之路》系列

▲获得奥斯卡最佳原创歌曲奖和金球奖的《Thing have changed》手稿

鲍勃·迪伦一直处于“在路上”的状态,他时时刻刻都想要改变。《书写世界》是他重温自己一系列著名的歌曲之后,最新创作的歌词手稿和素描组合的系列作品。就像迪伦每一次演唱时会对歌曲重新编排一样,在重新书写歌词的时候,也改变了一些词句,他甚至为同一首歌曲创作了多幅素描作品。这种视觉艺术和歌曲创作结合的形式引发人思索音乐、文字、画面三者之间的联系。

▲《铁艺》系列细节

除了绘画,鲍勃·迪伦还进行了铁艺的创作。1941年,鲍勃·迪伦出生在美国明尼苏达州梅萨比山区,此地以铁矿区著称,他的童年长期与工业相伴。在他的自传《编年史》中,迪伦回忆道:“我成长的世界……大多数地方依然还是……铁矿矿坑,火车和单车道高度公路”。这些简单的意向拼凑起迪伦的童年回忆,给他带来熟悉的安全感。所以在铁艺系列中,他化腐朽为神奇,将一堆破铜烂铁转变成雕塑作品。在那些冰冷、坚硬的外壳之下,蕴含着温情、柔软的叙事——日渐消逝的重工业化时代,父辈们曾经历过的信仰与创伤,自我难以重返的童年美梦,在迪伦的作品中一一浮现。

▲《铁艺》系列

鲍勃·迪伦是一位综合性艺术家,无论是音乐、文学再或者视觉艺术,都是他对内心那种不断探索、不断前行的精神的呈现,只是表现形式不同而已。

音乐人崔健

鲍勃·迪伦越是不代表谁,他的影响越大,那些总是想代表时代的人,越无法获得持续性的影响,那个时代过去了,他们就过去了。鲍勃·迪伦的低调,他一直在坚持做演出,从他的第一首歌到现在,这中间一脉相承的音乐形式,反而给了我们深远的影响。

诺贝尔文学奖评委贺拉斯·恩达尔教授

迪伦的毕生作品已经改变了我们对诗的认识——诗是什么,及其如何产生作用。鲍勃·迪伦作为一名歌手,值得与希腊的音乐家、罗马的奥维德、浪漫主义愿景家、蓝调歌王歌后和诸多造诣非凡但被遗忘的大师共享盛名。如果文学界的人对此不满,那他应该记得:诸神并不写作,他们只歌唱舞蹈。

艺术家刘小东

迪伦是一个想要通过绘画与他的生命架起一座更直接的桥梁的画家。他的画有一种对人类的悲悯之心,对自然的敬畏,对人性的沟通。他知道他的音乐与诗歌已经架起了「非常直通车」,也想试试绘画能不能做到。

鲍勃·迪伦是一个时代的文化符号,在「今日」看鲍勃·迪伦,不仅可以了解他不同时期音乐上的成就和转折点,还能通过他的视觉艺术更加了解这位传奇人物丰盈的内心世界。还没来看展的您要抓住仅剩的最后10天,与这位时代的偶像进行一次精神世界的深度对话。

▲写作中的迪伦

(部分文字和图片来自网络)

● 购票链接

📍2号馆

📍3号馆

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享