{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

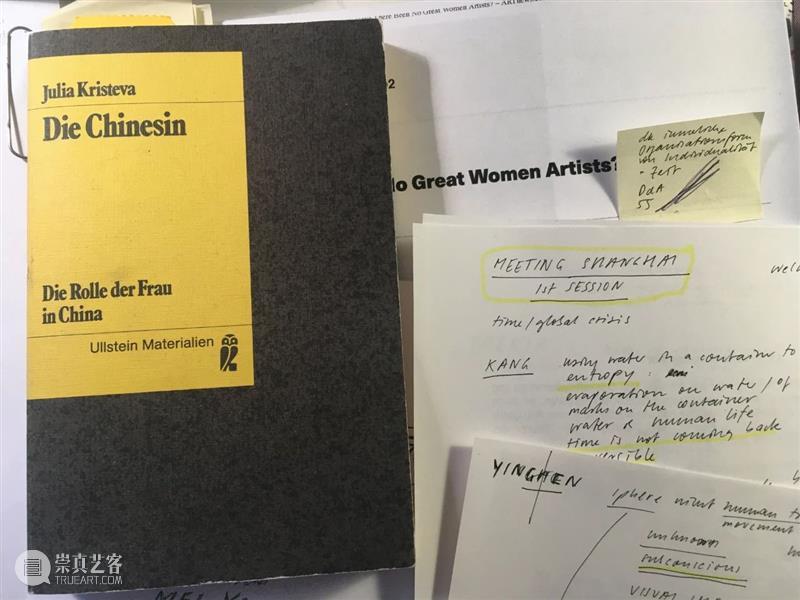

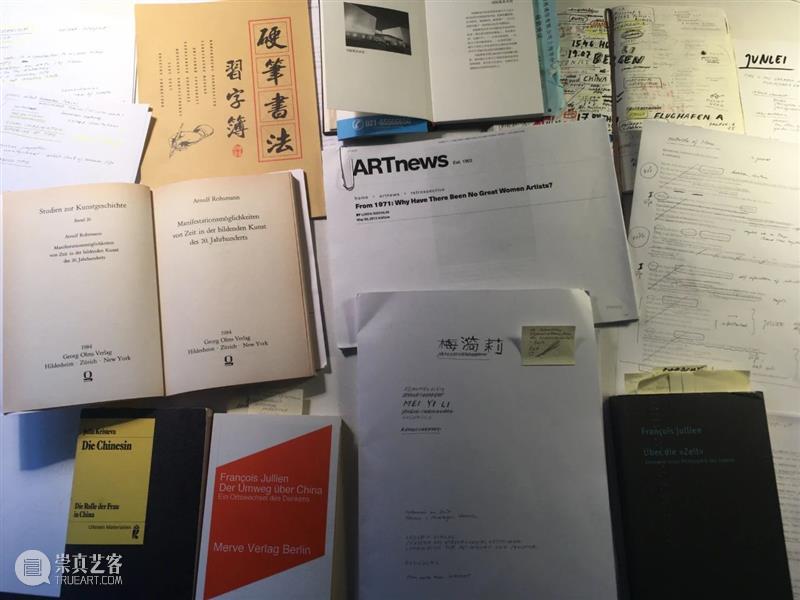

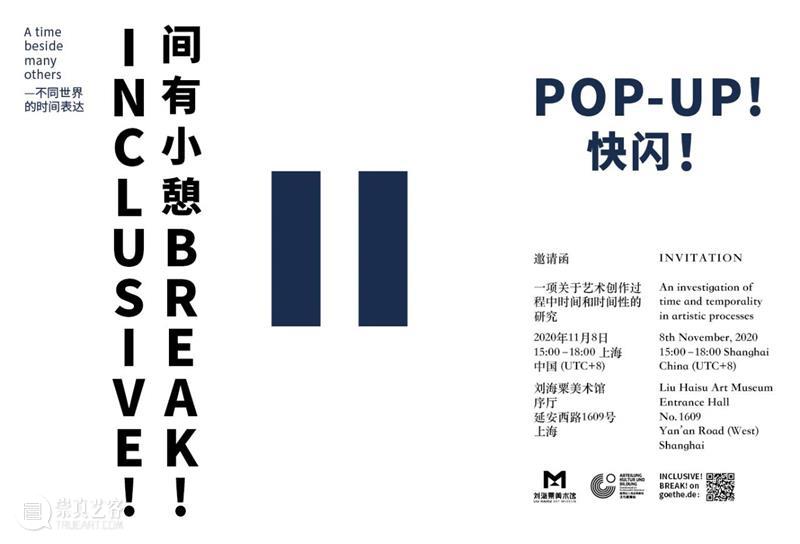

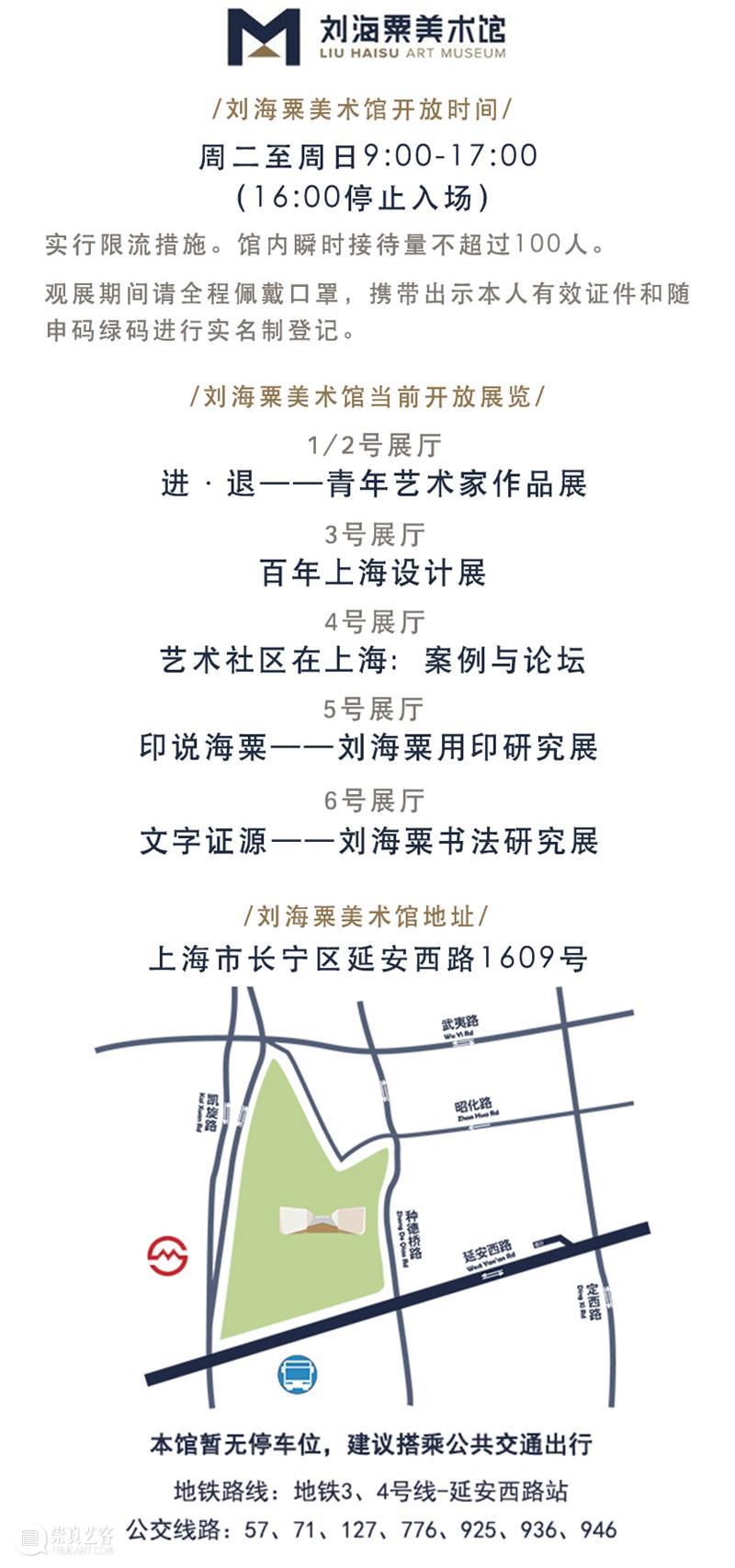

不到一年前,我与我的中国同行杨俊蕾初次相见,和她就哲学上的时间概念展开了对话。我们的交流从一开始就鲜活生动,因为我们不限于专业交谈,也会谈及个人体验。我们讨论了海德格尔的《存在与时间》和这本书在亚洲范围里备受追捧的现象。我们也交流了我们对待自己的时间的经验;我们如何分配时间,什么时候我们会忘了时间。我们谈论了康德的先验美学中作为纯粹直观形式的时间,谈论了中文中“时”和”久”的意义,讨论了柏格森的“空间化的时间”与“绵延时间”。法国哲学家弗朗索瓦·于连持有这样的观点,认为中国的时间观与欧陆的时间哲学从根本上就是不同的。他举出一个事实作为这一文化差异的标志:中文里没有时态变化。中文不会区分各种时间,从而也就不会推动人们将时间作为整体范畴来思考。另外,他还论述道,中国哲学不思考时间而思考过程,不思考永恒而思考绝对。不过,对于杨俊蕾和我来说,这个艺术项目的中心很快就从哲思层面转移到了跨学科层面,因为我们不再是两个人讨论时间问题,而是和六个艺术家一起来聊时间!

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享