这次圆桌对谈的嘉宾们很特别,他们是六个未成年便被贴上“小艺术家”标签的少年。他们的作品目前正在麓湖·A4美术馆,iSTART 儿童艺术节中的 “行动学校”儿童艺术展展出。

聊天的过程中,你会发现他们迥然不同的成长脉络。看见散落在东西南北、“城内城外”的他们,就好像看到了鲜活的、各有生机的青年一代。事实证明,他们不想被“归类”,而是希望用作品表达出自己的思考和感知。

来看看这六位少年,是如何谈论自己和周遭的吧!

圆桌对谈part1 :嘉宾及其参展作品介绍

“流动身份与界限” 小策展人:香骏豪

本次展览中,小策展人香骏豪意旨探究了流动儿童(留守儿童)群体在当今社会完整体系下的边缘性,及其自身对于自我意识身份认知的意识觉醒。

香骏豪、杜悦儿、邬荀、陈可沂、陈小康、罗志乐、梁祺婉、绿色蔷薇文艺小组,流动身份与界限,装置,尺寸可变,2020

“小人的一生” 小艺术家:刘清然

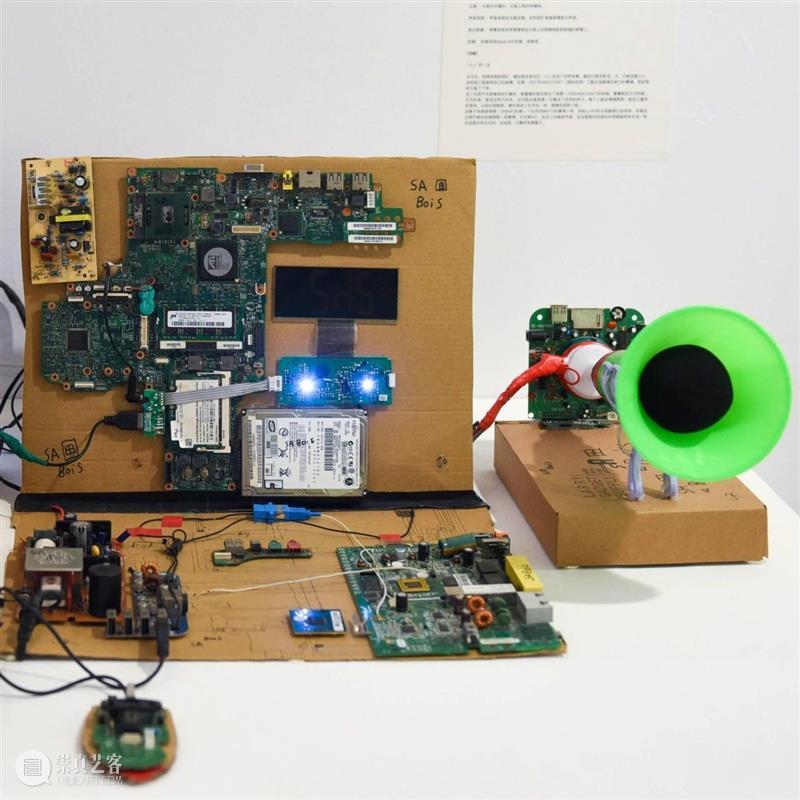

小艺术家从自己的游戏体验出发,亲手制作微型计算机,创造了升级打怪的“小人的世界”。

刘清然,小人的一生,装置,尺寸可变,2019-2020

“疫情/校园/网络” 小策展人代表:王星予

小艺术家团队:陈薇羽 段依妤 何宗臻 黎禹彤

龙昱洁 罗子清 吕伊梵 彭希艾 施俨倬 王星予 李昕柯

刘睿兮 蒲泓睿 秦诗懿 王瑜娇 田芷蔓 刘俊靓

小艺术家们从不同的角度出发,通过项目去学习、去了解、搜集、研究,最终完成了在疫情下关于学校与网络以及自然的装置影像作品。

王星予、陈薇羽、段依妤、何宗臻、黎禹彤、龙昱洁、罗子清、吕伊梵、彭希艾、施俨倬、李昕柯、刘睿兮、蒲泓睿、秦诗懿、王瑜娇、田芷蔓、刘俊靓,疫情/校园/网络,装置,尺寸可变,2020

王星予、陈薇羽、段依妤、何宗臻、黎禹彤、龙昱洁、罗子清、吕伊梵、彭希艾、施俨倬、李昕柯、刘睿兮、蒲泓睿、秦诗懿、王瑜娇、田芷蔓、刘俊靓,疫情/校园/网络(局部),装置,尺寸可变,2020

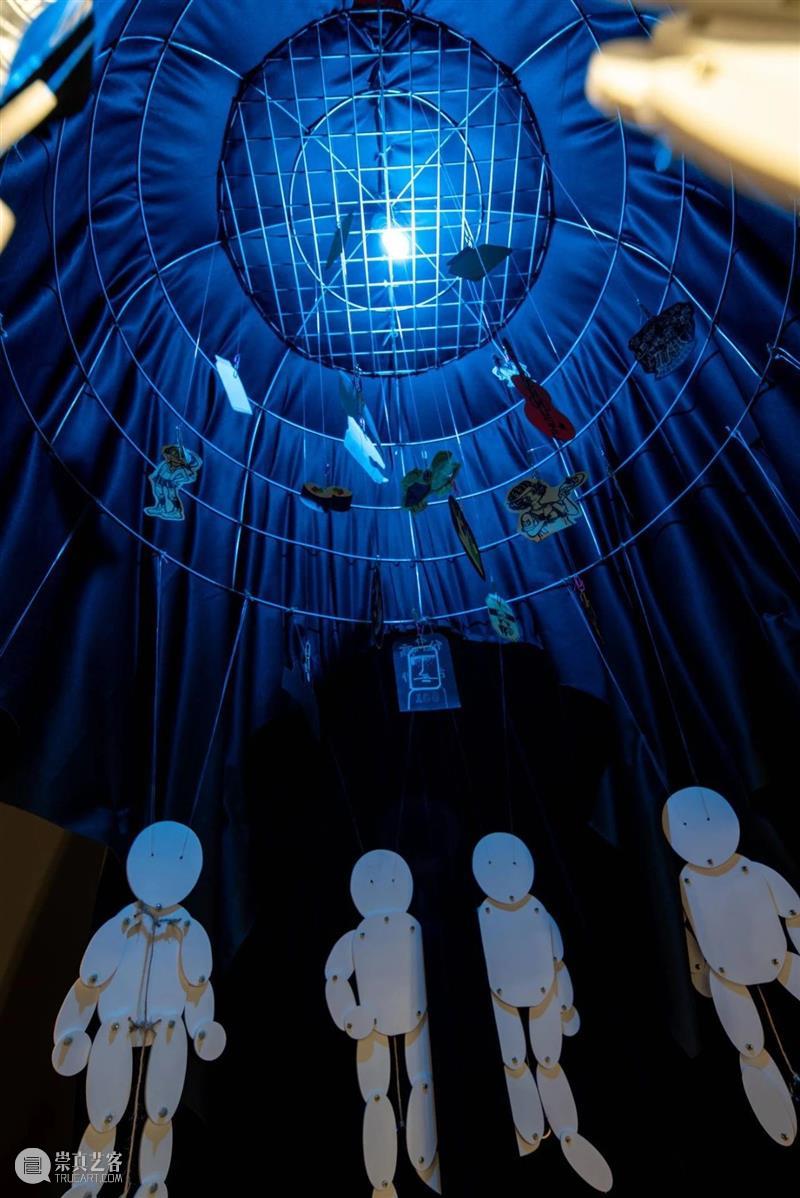

“我们都是木偶人” 小策展人代表:

钟翰诚(左) 向可心(右)

小策展人团队:钟翰诚 向可心 杨映荷 张玥儿

唐子晗 欧阳乐陶 毕天予 王思翰 王浩宇 张景怡

通过对不同年龄段的青少年进行“关于校园满意度”的问卷调查,征集到在应试教育的高压下成长的青少年真实的心声,把他们对教育现状的批判和思考通过形象鲜明的立体装置进行呈现。

钟翰诚、向可心、杨映荷、张玥儿、唐子晗、欧阳乐陶、毕天予、王思翰、王浩宇、张景怡,我们都是木偶人,装置,尺寸可变,2020

“自然” 小艺术家:童瑶

这件作品反映是对全球化与可持续发展中关于自然环境的思考。童瑶生长在一个荷花盛开的地方,但随着城市的快速发展,自然环境不仅被人为的缩小还被忽略,导致环境逐渐恶劣。为了对当地的人们产生更大的影响,她借助荷叶为喻体进行艺术创作。

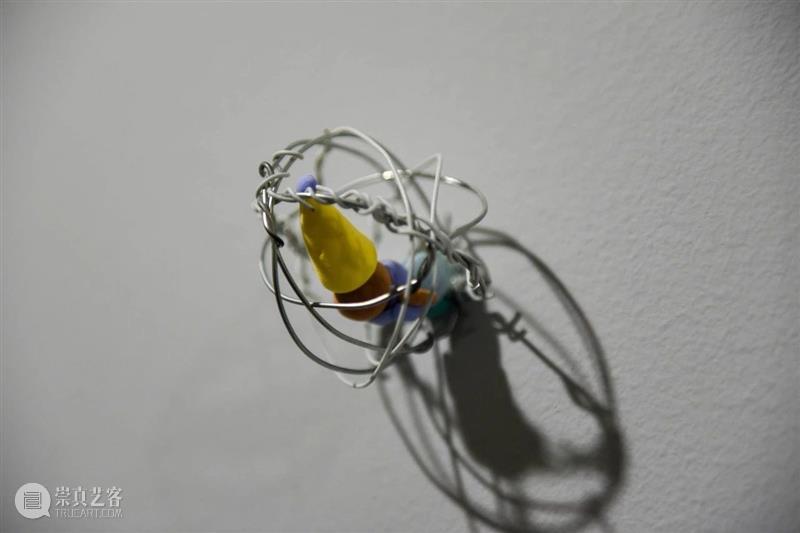

自然,童瑶,装置(婴儿防撞条、铁丝、塑料扎绳),400x300cm,2020

圆桌对谈 Part 2 : 议题共论

议题一 关键词:应试教育

Q:应试教育是成就还是限制?

小策展人钟翰诚作为“我们都是木偶人”作品创作团队的一员,首先肯定了应试教育的在一定程度上的公平性。她说:“应试教育是从隋朝科举制发展而来的,我认为它的本质是一种选拔人才的方法。虽然它是相对来说比较公平的竞争方式,但其考察范围却十分有限,方式也比较单一,所以我认为这是对自身个性化发展的一种限制。如果在此之上我们的能才和天赋也纳入考试范围,那么个人才能被充分地发展和成就。”

10岁的小艺术家刘清然此次展出的作品是一个自制的微型计算机。他说:“我觉得应试教育不具有针对性,也许个体,比如我更擅长计算机领域,但这个考试却没有涉及到。”

15岁的高一新生王星予以辩证的角度阐明了她的观点。她说:“对于这个问题我持中立态度。首先,因为从小学到中学以来,我经历了从素质教育环境到应试教育环境的转变。在我看来,许多人都先入为主对应试教育抱有偏见,认为它只是填鸭式的教学,但其实在当代,应试教育也在不断的优化与改良。其次,仍是那句话:是金子总会发光。优秀的人能够在不同的教育形态中寻找平衡,也能够适应当下的社会现状,并且用其创造力去填补一些空白。所以‘成就’或‘限制’的根本在于个人能力。”

17岁的童瑶来自于广东顺德碧桂园学校,目前正在修读IB的DP课程。她说:“不可否认,应试教育确实能够体现出个人的学习成效。但在某种程度上这样的教育方式会让你专注于学科学习,而忽略了自己本身的兴趣和爱好。以我目前就读的IB课程来说,它的考试更加注重对知识的理解与灵活运用,相对应试教育来说,IB课程更加注重个人全面性的发展。在IB课程的考试中,没有绝对的答案,只要言之有理,就是对的。所以对此,我还是保持中立态度。

而另外一位来自“我们都是木偶人”创作团队的小策展人向可心的态度鲜明很多。她说:“应试教育环境下的教学是让学生去为那一次中考或高考而努力。我觉得不应该就是以一次考试去判断学生的好坏,而是应该从平时开始考核在平时的学习中进行考核,类似学分制或者是考核制。”

钟翰诚、向可心、杨映荷、张玥儿、唐子晗、欧阳乐陶、毕天予、王思翰、王浩宇、张景怡,我们都是木偶人(局部),装置,尺寸可变,2020

顺理成章地,他们聊到了 “艺考”这回事。

小艺术家童瑶说:“像我们一样喜欢艺术的同学中有些人会去参加国内的‘艺考’。但我不太喜欢那种氛围。当你临摹一个苹果时,你必须完全按照范例上去画,不能做出一点变化。但我认为在观察同一个苹果时,每个人看到的、感知到的都不同。”

王星予对于“艺考”的回应也很有趣:“我没有经历过艺考,而且我个人是不喜欢画素描什么的。我在作品里面也有反映当代艺术和艺考体制下素描等考核形式的冲突。但如果我参加艺考,我将在这个过程中学会去适应这个环境。于是,我知道了在社会中,我想取得的成就需要匹配怎样的行动,我需要怎样去适应社会的条件。”

议题二 关键词:留守儿童

Q:该不该帮助我们身边的“留守儿童”?

向可心说:“当然应该。我觉得最重要的是心灵层面的帮助,因为留守儿童他们最缺少的应该是关怀和爱,可能内心会感到自卑或者孤独。最重要的应该是给予他们陪伴和友情,让他们感觉自己是和我们一样的,都是可以健康快乐成长的孩子。”

王星予说:“其实我身边没有作为留守儿童的同学或者是朋友,但如果提出问题,大家一定会异口同声地回答:是。我们从小被这样教育。每个人都有对爱和善意的需要。所以如果有这样的人存在,我肯定会尽我所能。表达爱和帮助别人不一定仅限于语言,但我们也不能低估语言的作用。”

Q:这些小艺术家们大多在一个安稳优越的环境中成长,这会不会导致自己的关心和帮助会给他们一种居高临下感?

童瑶说:“我觉得这种感觉是会存在的,毕竟我们是在两个不同环境下成长的孩子,所以我们会有不一样的思维,我们的帮助也许在他们看来是对他们的一种可怜。从另一个角度看,与他们交流过程,其实也是两种思维碰撞的时刻,也许会产生出一些不同的想法。我没有这方面经历,只是理想化的这么来说。”

18岁的香骏豪目前在荷兰乌特勒支艺术学院就读大一,在这次策展的过程中,他做了丰富的实地调研。

香骏豪、杜悦儿、邬荀、陈可沂、陈小康、罗志乐、梁祺婉、绿色蔷薇文艺小组,流动身份与界限 (局部),装置,尺寸可变,2020

香骏豪说:“是否被称为‘留守儿童’当然是由孩子的家长决定的,孩子处在这种语境下,没有选择,他只能去遵循。这更多的是一种无奈。而所谓的‘外界的摩擦’,譬如像父母和孩子们自身,或是他们和陌生人之间的摩擦,我觉得是不成立的。其实在这次展览里面,我更想传递出一种他们真实的处境,而并不是说把他们作为一种被归类性的人群去对待。‘流动儿童’只是存在于他们身份上的一种特性和调性。在这种调性的基础上,我们想做的是对于社会大环境下的语境进行权利的争取,而并不是‘我与他人有别’的这种归类性的界限。这种界限其实是我们固有思维、意识形态中长期积累下来的。所以我觉得其实并不应该进行‘他们群体’或者是‘我们群体’的归类,而是他们作为个体,但成为了集体去接受社会大环境下的发声而已。

我觉得有时候我们时代太多的信息充斥,实则加强了他们自我身份认知中这种调性的存在。但其实作为个体来说,小朋友跟小朋友之间,儿童跟儿童之间,青年跟青年之间,一致性的行为都是一样的,并不因为一个身份上的调性而产生了区别。我认为对于公众,大家都要在一个真实的语境下探讨他们(“留守儿童”)所面对的情况是如何的。我们整个社会环境下的语境要进行双方的协调。当然目前的政治体系、法律体系可能暂时无法去对所有的边缘性群体,包括流动儿童或是留守儿童,进行全部的囊括。但是当我们大家去注意这种现象时,其实我们的意识都在开始慢慢发生了变化。”

议题三 关键词:电子技术

Q:电子技术在疫情时代意味着什么?

王星予从一个小策展人的角度聊起了这个话题和他们团队作品的联系:“在这次的展览中,我个人的作品主要是跟学校有关的,不过跟我一起参展的同学们,将作品与疫情、网络、社会问题等结合在了一起。在疫情时代,电子技术带来了云开学、云课堂、云聚会、云问诊等等各种云概念。电子技术在给日常生活带来直接性便利的同时,也使社会各界更加重视医疗科技领域,例如生活场景中的红外测温,医院的无人物流配送等医疗实践。”

刘清然提到这个话题顿时兴奋起来,打开了话匣子,开始漫谈自己学习计算机知识的经历。他说道:“我最开始学大概是2018年的时候,那个时候好像是看了YouTube上面一个国外的up主的视频,然后就无缘无故地喜欢上了电脑。从那个时候起我就开始慢慢的学习。当时爷爷奶奶他们发了一个大概是2001年的电脑过来,然后我就各种折腾就对了。

刘清然,小人的一生(局部),装置,尺寸可变,2019-2020

最开始爷爷会教我一些事情,还记得有一回折腾的时候把电脑搞坏,然后爷爷在说什么PE。我还不知道PE工具箱是什么东西。这里先做一个小小的解释,因为一般情况下你操作电脑不需要那个东西。PE工具箱是一个固定在U盘上的一个快捷的系统,比如刷系统,装系统的时候把你的文件不全或者安装程序有问题,那么就不能安装,因为卡在那个地方进不了你原来的系统,这个时候你只需要用你以前制作的PE系统U盘来启动,就可以在那个里边进行一些恢复操作。那个时候我真还不知道那东西。然后慢慢又开始学习系统上的,包括Windows、 MacPro、Linux。”说着说着起了兴致,他开始对着屏幕给我们几个大朋友展示自己的‘宝贝’们,包括自己用纸壳做键帽的键盘。他说他喜欢利用自己的创作,而不是拿一个外面30块钱买到的键盘。”

Q:对于小艺术家和小策展人们,网课和传统课堂哪个效率更高呢?

向可心说:“我个人还是觉得传统课堂要比网课的效率高,因为我可能是自律性不是特别强的那种。我这学期高一刚开学,我妈就给我报了一周三节网课,但是我只上了两周之后就感觉网课很容易分神,因为没有跟老师面对面。而且上网课也很容易分神到网络的其他地方。比如说我看到有消息弹出来就会去查看,会忽略老师的话。”

王星予说:“但是我觉得网课其实还是要看个人,因为对于效率很高的同学来说,网课其实可以省掉出行、到补习班那些路程中的时间。我身边就有自律性很强的同学,他们在网课期间完成了老师布置任务之后,会利用网络搜集一些具有针对性的拓展资料,并且通过及时地传给老师批改。”

Q:如今愈发加强的艺术与技术交叉的趋势。身处这波浪潮中的年轻人似乎应当很自然地表示接纳、进行尝试。大家觉得艺术作品的表现力会怎样受到技术的影响呢?

童瑶说:“我觉得它会更加的立体多元。在没有技术之前,艺术家的表达方式可能是会比较单一的。比如说,今年和我一起参加MYP艺术国际考的一个同学做的是 stop motion定格动画。她用了一个我个人觉得比较新颖的方式和艺术进行结合,就是电子技术。这让她的作品拥有一种比较大的视觉冲击力。”

香骏豪说:“我认为科技对于艺术来说是一种媒介、方向,他并不是作为一个结合体,两大块或者是两个大主义进行结合,而仅仅是通过一种不一样的媒介去呈现一种多元化的视角。最重要的还是回归到本质的作品构架方向上的探讨,我觉得媒介跟作品的核心是不一样的。你可以选择从不同的媒介去进行一个选择的可取性,它是一个optional,并不需要在一个限定框架下去发展的。这种的选择是根据于自我在兴趣方向上的选择,自我对于艺术作品的适配程度的选择。”

圆桌对谈 Part 3 : 作品阐释

采访结语

和他们的对谈感觉很奇妙。像每一个少年时代的我们一样,他们在此时学着像成年人一样量度世界,同时也保留了一份孩子的天真和温暖。六位少年的年纪从十岁到十八岁递增,两种人格也呈现着不同程度的交错。但和很多少年不同的是,他们敢想,也敢做。

成长过程中的思考在实践和参与中凝结成美好的结晶,这便是iSTART 儿童艺术节 “行动学校” 儿童艺术展的意义之一。

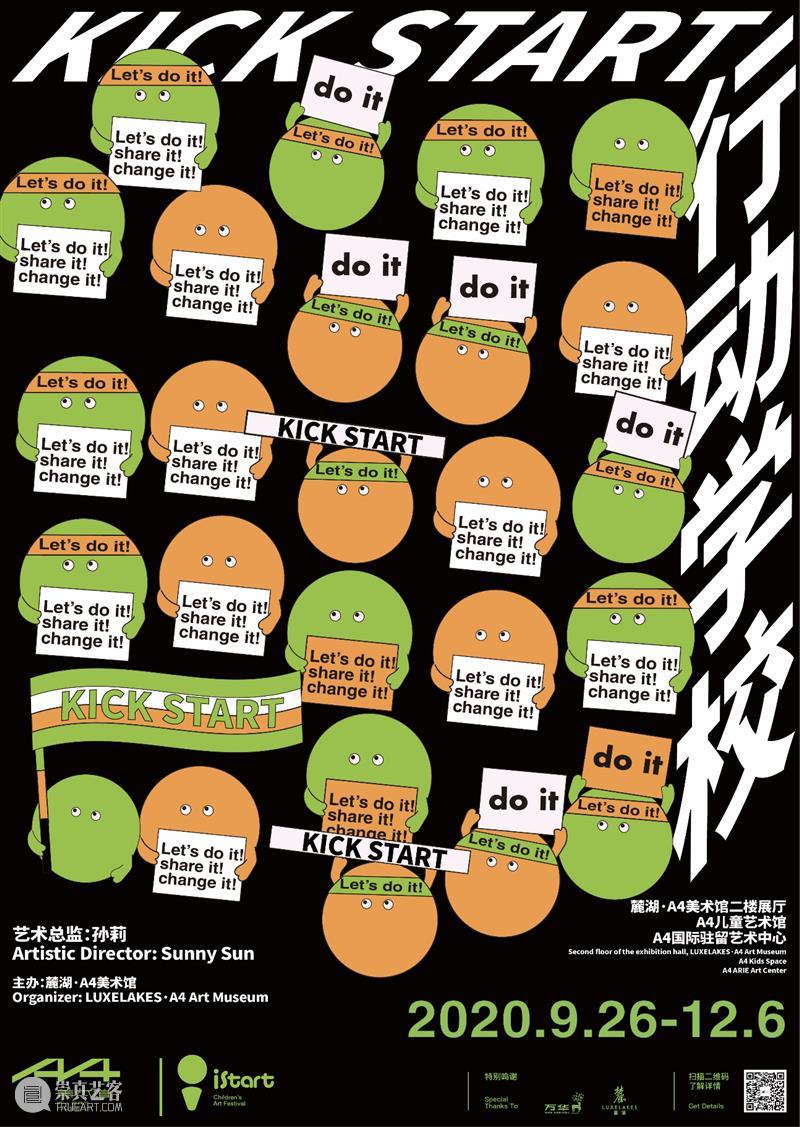

“Kick Start行动学校” 儿童艺术展

2020年iSTART儿童艺术展“行动学校”延续了2019年iSTART“再见学校,你好学校”的学校主题。除了聚焦“以儿童为中心”的艺术教育共创项目之外,更关注在家庭和学校成长的孩子们如何通过更广泛的社会赋能扩大彼此的视野,联合更多资源践行自己的观察、创想与行动。

A4美术馆不仅为儿童的艺术作品提供展示平台,还通过“小策展人”、“小艺术家”、“馆校合作项目”、“特别共创项目”等PBL(项目制学习)项目持续培养青少年群体参与策展与艺术创造。今年孩子们在iSTART平台发起了近百个艺术项目,聚焦“疫情下的青少年全球挑战”、“儿童友好学校”、“互联网成长环境”、“环境保护”、“动物保护”、“家庭教育”等议题。这些鲜活而富有反思的项目让我们看到行动中的儿童所展现的无限可能。

我们也惊喜地看到孩子们与他们的支持者们在共创过程中的巨大成长。无论是从探讨青少年面临的全球挑战的“WOW CROW”;来自社区儿童共创的环保项目“环保变奏曲”;关爱城市中猫狗福利的“爱它·行动学校”行动;通过馆校共创的“快乐学校·游戏学校”;饱含“人生感悟”的“人生小书”;关注幼儿公共空间认知的“疯狂广场计划”;聚焦家庭议题的“问题花园”;反思青少年互联网困扰的“新生代”作品……越来越多的孩子们的创变能量被我们看到。他们的勇气、睿智与努力将成为社会中的一颗种子,通过他们微小的发声、创想与行动改变现实或未来。

iSTART儿童艺术节是由麓湖・A4美术馆创立的持续关注儿童艺术创造力的艺术节,A4美术馆从2008年开启儿童教育的研究与实践,于2014年举办首届iSTART儿童艺术节,成为年度艺术项目。iSTART儿童艺术节设置当代艺术主题展、儿童艺术展、国际教育论坛以及丰富的工作坊、讲座、展演、市集等系列活动,并通过研发参与性项目与社会广泛合作,让美术馆的观众从参与者转变为共创者。

iSTART儿童艺术节持续的探索艺术家在儿童艺术教育中的角色,推动艺术创作的实践,艺术节以儿童的创造力为核心驱动力,让孩子们成为艺术节的主要创造者与行动者,动员社会共同搭建更广泛的儿童艺术教育的社会化网络和平台。

相关链接

同期展览

扫描下方二维码

购买11月7日-12月6日iSTART儿童艺术节门票!

扫描下方二维码

0元预定

11月7日-12月6日克里姆特《金色畅想》展览

点击海报跳转到 2020 iSTART 青少年论坛招募推文

内容编辑:杨诗月 陈以轩

内容排版:江坤瑾 陈以轩

视觉设计:左琪琪

内容校对:张靓

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享