大家在去博物馆的时候,看到一件文物,除了关注它的外表漂不漂亮可不可爱,想必还很关心它是什么时候制造出来的,离现在有多少年。

一些文物上写有“大明宣德年制”“大清康熙年制”或者更具体的制作年代,很容易判断。

清康熙 青花海水龙纹印泥盒,外底写有“大清康熙年制”(图自《故宫博物院藏清康熙青花瓷器·下》)

然而,还有一些文物,先民们在制作或使用它们时,并没有留下相关的年代信息。尤其是从石器时代保存到今天的植物种子、动物骨头、木制品和骨制品之类,但博物馆的展牌上却堂而皇之地写着“距今1万年”“距今5000年”之类。

这些文物的年代是如何确定的呢?

贾湖骨笛,河南博物院藏,猜猜它的制作年代?(图自《河南博物院镇院之宝》)

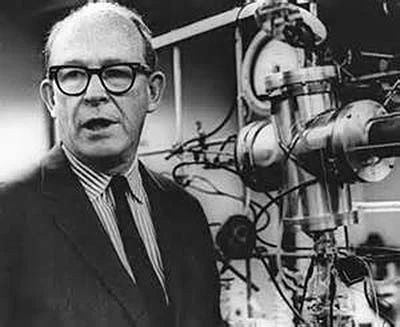

早在20世纪40年代的时候,美国芝加哥大学的化学教授威拉德·弗兰克·利比已经开始思考这个问题。他查阅了很多人的研究成果,试图寻找一种可以相对准确地测出文物历史年代的办法。

威拉德·弗兰克·利比

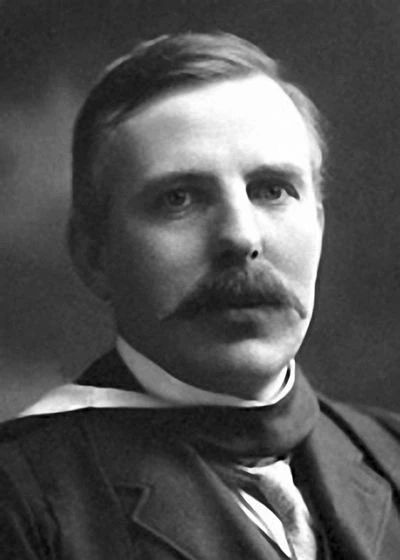

英国科学家卢瑟福的研究引起了利比的注意。卢瑟福发现,具有放射性的同位素,随着时间的流逝,会不断衰变、减少,放射强度将按指数曲线下降。不同的放射性同位素,放射强度下降的速度各不相同,并且这个速度是可以测算出来的。

据此,卢瑟福提出了“半衰期”的概念,也就是放射强度达到初始值一半所需要的时间。只要知道物体中某种特定放射性同位素的残余含量,以及这种同位素的半衰期,就可以推算出这个物体的年龄了。

卢瑟福,英国物理学家,因为对元素蜕变以及放射化学的研究荣获1908年诺贝尔化学奖

卢瑟福提出的测年原理可谓非常科学。然而世界上的放射性同位素有许许多多种,对历史文物来说,选择哪种同位素测定年代比较好呢?利比教授想到了碳14。

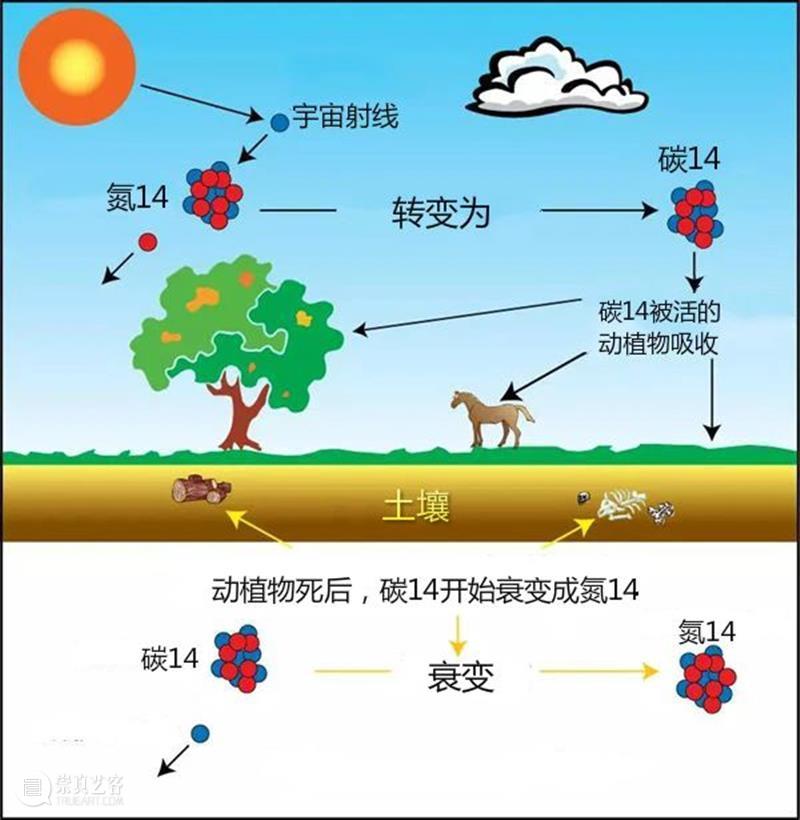

自然界中常见的碳同位素有三种:比较稳定的碳12、碳13,以及具有放射性的碳14。宇宙射线撞击空气中的氮原子(氮14),形成碳14,之后,碳14在空气中迅速氧化,形成二氧化碳。二氧化碳通过光合作用被植物吸收,碳14因此进入了植物体内。

植物被动物吃掉,吃植物的动物又被其他动物吃掉,这样一来二去,地球上所有的生物体内都带上了碳14,并通过呼吸来维持体内碳14的浓度。

然而,动植物死亡之后,停止呼吸,也停止了从大气中吸收碳14,其体内的碳14便开始缓缓衰变、减少,又变回氮14。

碳14的循环过程

20世纪50年代,利比教授测得碳14的半衰期为5578年。根据60年代更精确的测量,碳14的半衰期为5730年。换句话说,每过5730年,动植物遗体内就会有一半的碳14消失。

这样一来,我们先测出现在活着的动植物体内的碳14含量,再测考古出土的动植物遗体内残留的碳14含量,加以计算,就可以推算出考古发现动植物遗体的年代了。

1949年,利比教授和同事在《科学》杂志上公布了他们的第一组碳14测年数据,引起了世界考古界和科技界的震惊。20世纪60年代,中国学者也开始应用碳14测年法测定一些文物的年代。到了今天,它已经成为中国考古界最常用的测年方法之一。

杭州萧山跨湖桥遗址博物馆,对出土文物的碳14测年显示,跨湖桥遗址的年代为距今7000—8000年

原理科学归原理科学,但实际应用起来,碳14测年法还是有不少限制的。

首先,由于碳14存在于生物体内,所以碳14测年法只适用于骨头、木头、木炭、种子、贝壳、纸张、布匹、羊皮纸等动植物制品的测年。像青铜器、金银器等金属材质的文物,就需要找到其他的方法来测定它们的制作年代,没法用碳14含量来测年了。

其次,从古到今,地球大气层中的碳14含量是不断变化的,同一种生物,如果生活在不同时期,体内的碳14含量不会完全相同,因此,单纯依靠碳14测年法测算出来的年代,与文物的真实年代之间必然会存在误差,需要运用一些方法进行校正,才能得到相对准确的年代。

而且,为了保证测量的准确度,碳14测年法一般用于5万年以内的文物。比如说拿一个生活在50万年以前的猿人头骨去做碳14测年,测出来的年代大概率错得离谱。

但是,与上面的这些限制比起来,碳14测年法对考古学的贡献更为显著。凭借碳14测年法的发明,利比教授荣获1960年的诺贝尔化学奖。考古学家们也已经运用碳14测年法,澄清了许多重要的历史问题。

1988年,考古学家采用碳14测年法测定了都灵大教堂收藏“耶稣裹尸布”的年代,结果证明这块布的年代在公元1260到1390年间,显然不可能是耶稣的裹尸布

随着科学技术的发展以及各个学科之间交流的深入,新的适用于其他材质文物的考古测年法不断出现,例如热释光测年法、铀系法、钾氩法等。但是,一提到考古学测年的科学方法,很多人依然会首先想到碳14测年法。

毕竟,是碳14测年开了用自然科学方法精确测算文物年代的先河,从根本上改变了以前只能靠文字记载和“风格”来推测文物年代的局面,为考古学家提供了无限新的可能。

【赠书福利】

《考古入坑指南》

《考古不是挖宝》

《考古者说》……

多本精彩书籍免费赠送

参与方式:

转发《科普荐读|考古=挖土?免费赠书福利,吃土人速来!》一文到朋友圈,并在转发语中写明你想要文中的哪本书及【理由】,集够28个赞,将截图以及手机号(以便后续联络)发送至“科普吴江”微信公众号后台,每本书将抽取五位幸运读者,各获得赠书一本(总共二十五个幸运名额)。

ps:截图请发送至“科普吴江”微信公众号后台,并非“博物馆丨看展览”后台哦!

参考资料:

赵丛苍《科技考古学概论》

王巍总主编《中国考古学大辞典》

往期珍赏 · 珍品目录

(点击标题 即可阅读)

多棱镜游学:长按识别左图二维码关注,收获最全面的文化游学信息与最有趣的历史、文化知识

文 博 / 历 史 / 文 化 / 展 讯 / 馆 舍 推 荐

后台回复关键词“投稿”

可查看约稿函

微信ID:atmuseum

微博:@博物馆的那些事儿

微信群: 扫下方二维码即可

(扫码备注“进群”,即可加入交流群)

来都来了,点个在看再走吧~~~

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享