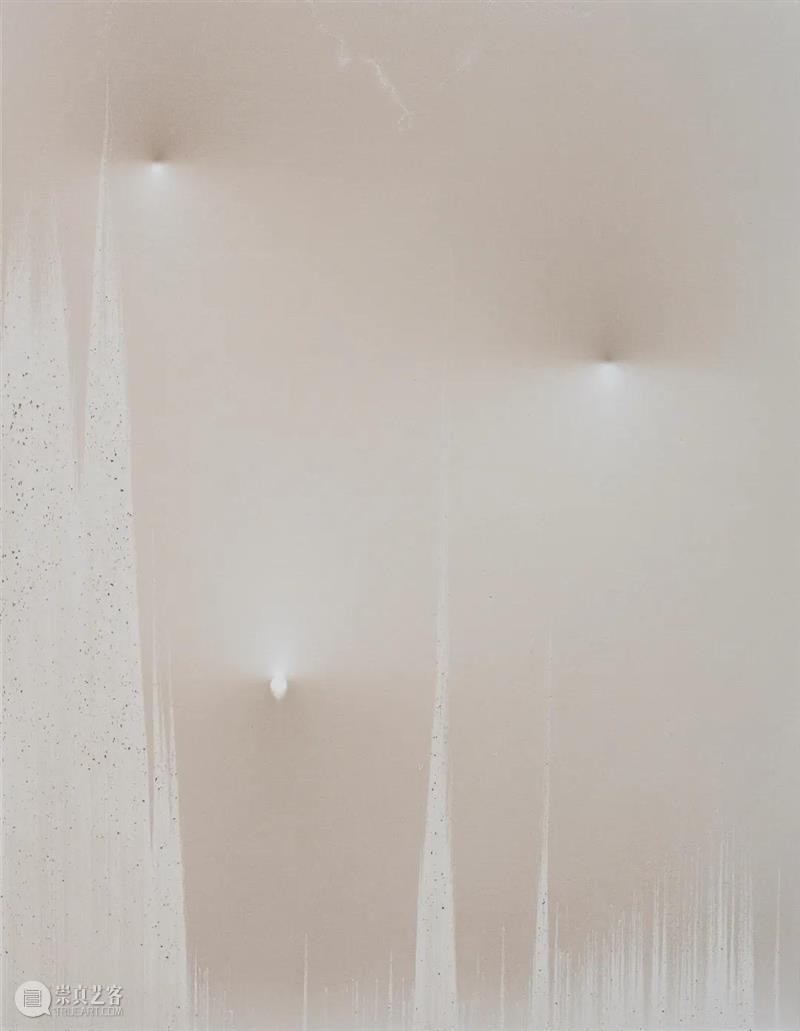

郎水龙个展“时间的痕迹”凹凸库展览现场

“老家具本身就代表着一种时间,而我的作品创作也需要时间。不同的时间,灰尘会产生不同的色泽,就像附着在老家具身上的痕迹一样。”

由上海大学美术学院教授、约翰·莫尔绘画奖理事凌敏策展的郎水龙最新个展“时间的痕迹”在具有Art Deco“装饰艺术”的展示空间凹凸库内举行,呈现一系列因时间累积,而被记录下的关于尘埃的形态。

艺术家郎水龙

有三十余年摄影经历的郎水龙,最初是拿相机考察城市的。穿梭于街巷捕捉建筑的过程中,内心渐渐会笼罩着莫名的感受。“就是农耕社会不断向城市化演变,摄影表达好像还不够,觉得不过瘾。”直到看到灰尘,让郎水龙感觉“很棒”。就像找到了绘画语言的一种不可替代性一样,灰尘本身已然具备了这种纯粹性。

“灰尘是大家都要去摒弃的东西,是一种负面因子,怎么转换一种角度观看,其实也是对固有认知问题的探讨。”

感知的距离 A18 No.3 200x155cm 尘埃,画布 2018

在郎水龙看来,人们常常会被约定俗成的观念裹挟。“在有用与无用之间,体现的是人们处理日常事物的态度。”在使用灰尘创作的漫长时间里,却让郎水龙体会到了自然给予他的启示。“比如某一天发现有一只虫子在积满灰尘的画面上走过留下的痕迹,我就觉得这个太棒了。还有就是建筑工人很多时候都是将工具随手一丢,时间一久,大部分浮尘被吹走了,等再去拿的时候,就会留下工具的形状。这都是我在工地现场的一种自然发现。”

基本工具 B15 No.7 83x114cm 尘埃,纸 2015

郎水龙所有的灰尘作品都是在建筑工地现场完成。除了借助自然之力外,不同的工种、时间,产生扬尘的质地、重量也不一样。从2014年开始以灰尘作为创作媒介以来,郎水龙累积了大量的实践经验。“于绘画而言,创作者需要有绝对的控制,而我是在控制与失控之间的。创作开始的时候,好像是我在主导,但工地有很多偶然性,也会反过来引导你。我这个人不拧巴的,有时也就将错就错。”

郎水龙个展“时间的痕迹”凹凸库展览现场

但郎水龙坦言,也会始终保持对材料的警觉,特别是当它成为创作的惯性后,继而对反思的问题产生一种断裂。“我们看到的是灰尘的色彩,质感,就像绘画一样。不是为了玩形态,最终是把形态转换成一种语言,这是我需要的。”

童年最爱的户外活动就是打猎和野钓,也让郎水龙从小就对极细微的物质保持敏感。“比如空气湿度,我到了哪种程度呢?我就会知道这种灰的粘度能到达多少。”郎水龙说,马克思认为,人本质上是其一切社会关系的总和。而自己在创作的时候,似乎能摆脱一切社会干扰,就只有与自然的共处与共生,如同回到儿时一样...

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享