当我们看书的时候究竟在看什么?

书对古人意味着什么?

历经千年流传下来的古籍善本中,

有着何样的故事?

《文化的收藏:古籍善本品学》

让我们一同进入一次时光之旅,

解锁文化与传承的秘密。

课程信息

古籍善本:文化的收藏

文字和书籍是传承人类文明最伟大的工具。一部书,可以带人穿越时空,拜谒古往圣贤。书籍和藏书传统,寄托了中国文人的情感和喜好,历代相传,并持续加固着中国文化的根基。

姜吉安《日常物品装置》桌椅、桌面作品、研磨工具,240×80×100cm,2013,松美术馆展厅

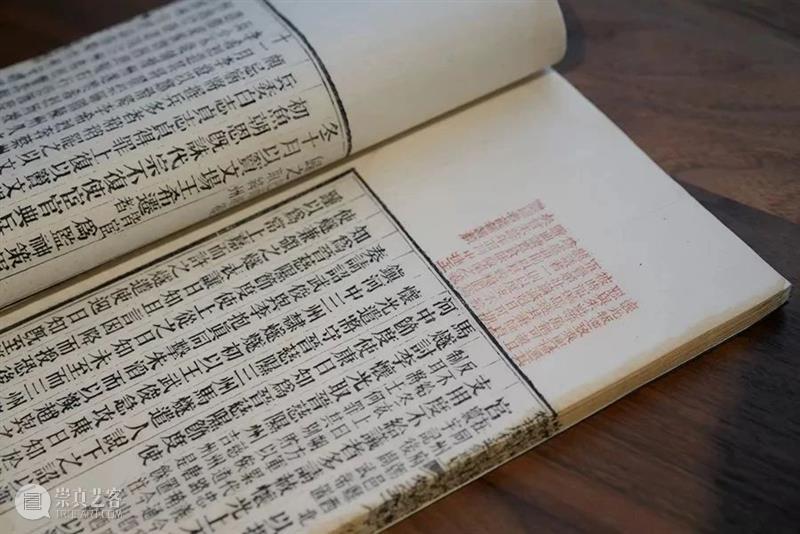

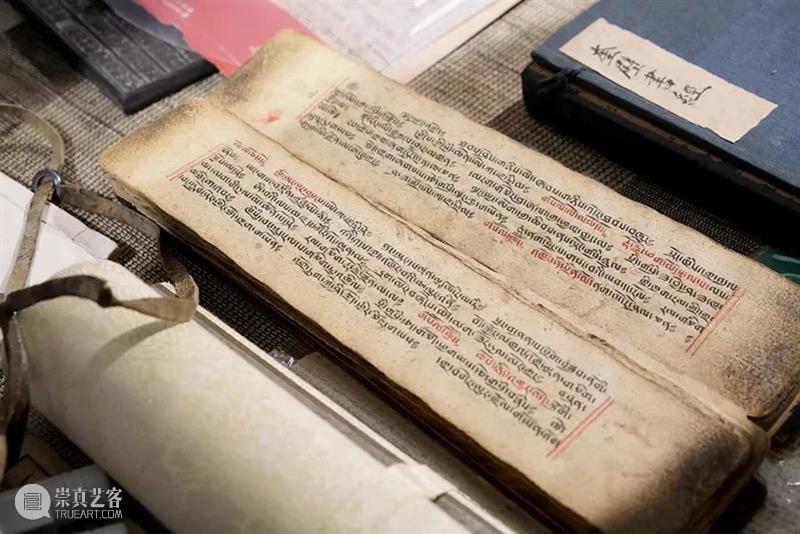

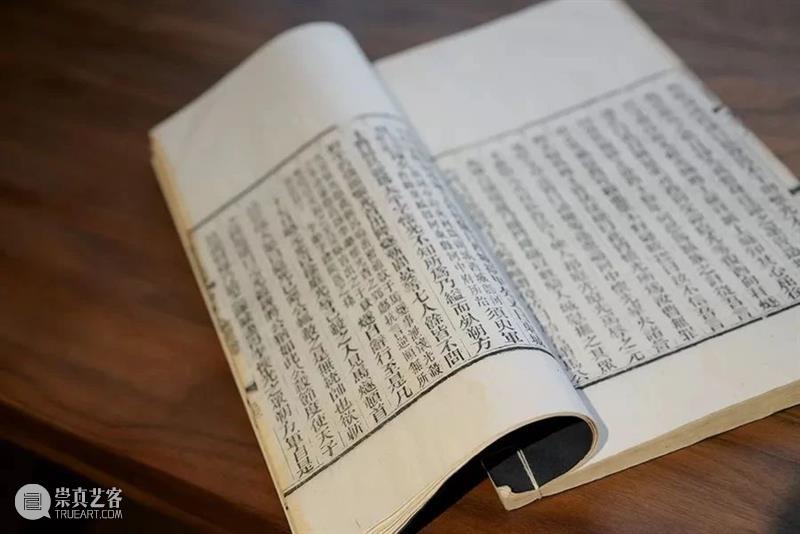

古籍善本,是文化的珍藏,每一本书都是一个艺术和文化的世界。从古至今,中华民族创制了各种材质、形式和装帧的书籍,从甲骨、竹简、木简到绢帛、纸书,源远流长而独具特色。

其中,纸书是古代中国主要的书籍形式,有大量遗存,外在形制虽大致相似,但每一部都是与众不同的独特个体。特别是古籍中的善本,又因历经上百年、乃至上千年的传承,在历代收藏者之间辗转流传,留下许多独特的印记。

书与其记载的文字,亦常与艺术不期而遇,让人类的精神记忆在艺术脉络中延续,让金字碑文在艺术丰碑上镌刻。

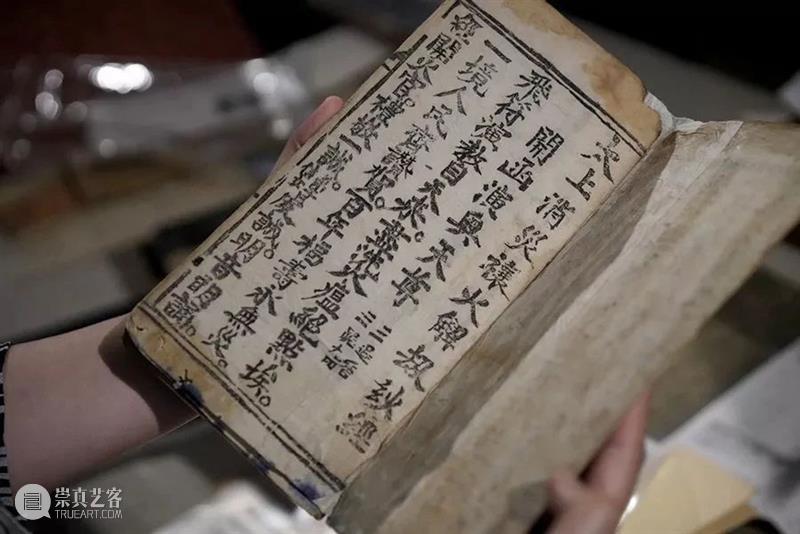

每一部古籍善本,都有一段别样的精彩历史,映射着多姿多彩的中国传统文化。面对一本古籍善本,就是一次感知、认识传统文化的过程。

例如,刻定于宋代嘉定六年(1213年)的《施顾注苏诗》,是流传至今最早的苏轼诗集刻本,历经名家世代递藏。清代藏书家翁方纲得到此书之后,每逢农历腊月十九,即苏轼生日那天,便广邀好友来到家里,将此书郑重地请出来祭拜一番,吟诗唱和,遥向诗人致意。这项活动在翁家持续了三十年。后来,此书无论辗转到何人手中,主人都会将这一仪式继续下去,成为藏书史上一段佳话。

古籍善本的收藏,是文化的收藏,也是书与人的因缘际会。当代的中国人,生活在传统与现代的夹缝之中,回望过去人们珍视的书本与文化,既是追思,也为自省。

主讲

汪之雄先生

中国收藏家协会会员

古籍善本收藏家

将与大家分享他近20年的古籍善本收藏的体会和背后的故事。

注:本文配图除注明外均来自汪之雄先生藏品

报名方式

识别二维码

点击进入公共教育&创意课程

课程须知

机构鸣谢

特别提示:观众在馆内需全程佩戴口罩。

扫码添加微信小助手

即刻加入松美术馆社群

参与互动,不定时发送松粉福利

「松」社群

▼

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享