2020年11月6日至2021年3月7日,“张恩利个展:会动的房间”于上海当代艺术博物馆(PSA)免费对公众开放。在展览的同时,“烟囱PSA”将陆续在七期推送中推出上海当代艺术博物馆馆长龚彦、展览策展人侯瀚如与艺术家张恩利的对谈,通过对本次展览以及张恩利三十年创作历程的解读,带领观众以更多元的视角和更丰富的感性经验体会张恩利的作品。本期,他们将与我们分享各自对传统与当代、中国绘画与西方绘画之间关系的看法。

📦🎨

房子,虎子还是帽子?

关于张恩利展览“会动的房间”的ZOOM对谈(节选)

侯瀚如:其实我一直在想,你刚才谈的这些中国艺术的敏感性,通过跟你讨论让我们认识到一个很有意思的话题,怎么重新去看待中国画。中国画实际上并不是一种“画种”,而是一种生活状态,它可能已经进入、渗透到我们生活的环境里并衍生出一种精神状态。有种cliché的说法,比如“屋漏痕”,或者月下竹影之类,怎么会变成艺术家要模仿的对象?很有意思的是屋漏痕本身是渗透到房子里面的,除非把房子拆了,否则它永远留着。所以传统的书画里面所谓力透纸背之类,实际是把墨渗进纸张里之后,纸张本身变成另外一种物质而不仅仅是其本身了。它跟人的能量发生接触以后,通过颜色媒介或者墨这个媒介(其实墨就是黑地颜色,或者说碳化的木头所变成的矿物质),自然材料不仅仅完成了一种图像性的转化,而且也改变了原来物体的性质。比如说碳加上水和纸融合了以后,可能使得纸本身变成了一种新的雕塑,而不再是平面上的图像了。我们可以走得更远,更夸张地去演绎。其实在你的绘画里面还有一点很有意思,就是我们开头提到的那个“会动的房间”,首先是房间——房间和绘画的关系,你的绘画越来越变成了房间的一部分,而不是附在房子上的一种外来的物件。我觉得这让我们重新思考为什么今天要再讨论中国艺术对我们的影响——实际上我们看不到中国的艺术,往往忘掉了她的原状,中国艺术本来就不仅仅是生活环境的一种延伸,而是一种“再想象”。我们学画论的时候都会遇到“卧游”,就好像现在哪都去不了,躺在家里,看着墙上的画就可以想象我们到哪去游历了。这种关系尤其可以在当代上海,这个不仅引入了国际性的餐饮、艺术,以及建筑等等的城市中找到。陈箴在1990年代中就在关于上海城市变化的作品中引用了一段地铁里出现的房地产广告:“不用到纽约巴黎,生活同样国际化”。这有点处身上海就可以卧游世界的意味。我前几年还用这段话作为题目策划了他在上海外滩美术馆的个展。在当今上海这样一个非常理性和物质主义的,一切都被工业系统化的生活环境中,你怎么看待自己的创作在这其中的意义?

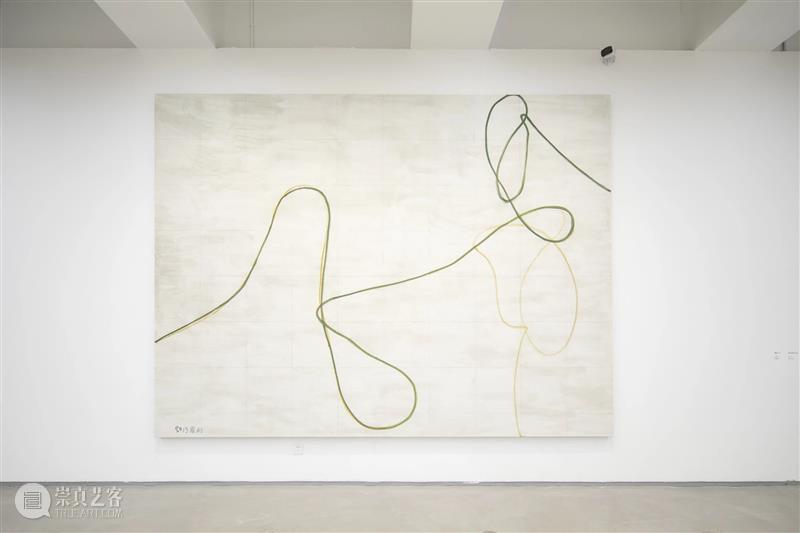

“张恩利个展:会动的房间”展览现场。

张恩利:这个问题非常好,因为实际上我们不可能再回到古代那种特殊时代的单一文化和思维中去了。当代最有意思的地方就是它的极其混杂性,混杂到我们所有人的内心产生一种共鸣,对所有的概念都产生了怀疑和不确定。在当代,没有什么特指是中国的或者国际的,而变成了形态交织在一起的各种风格。就像人本身,人不可能只有一个单一的性格,每个人的内心都很复杂。我们正在经历这样一个完全跟古代不一样的时代。我们从老师那里学到了很多,从我们前辈那里了解了很多,但现在所有的人都是复合的,这个时代让我们的思维变得极其复杂且晦涩。这种晦涩触发了我如今一定要介入空间,我要改变空间。我并不知道现在该画什么,我不像曾经2000年时那么清晰地知道自己该画什么,那段时间我画的线条颜色渗到墙里,就是屋漏痕。但现在这些都无所谓,所有的一切都混杂在我的身体里,滋生出一种并不传统,又不中国,并且没有任何潮流的物质。它一直在推动我,使我创作。当人到达一个未知领域的时候,未知本身会带来很多的思考与启发。所以我并不再局限于装置、绘画,或者当代艺术与传统艺术的壁垒。时至今日我再画吃饭这个主题,同以前肯定不同,因为“理解”不一样。现在画面上也许就是三个色块:瀚如、馆长和我。我不再希望有对和错,而是希望这些都成为可以对我们产生一些奇怪反应的某种物质。于是我画了一块粉色的,是馆长。我又画了一块蓝色的,是瀚如,大学者。再画了一块黑色的,脏不拉几的,那是手上沾满颜料的艺术家。所有的一切变成了我们在虚构、想象及真实心理感受之间的凝结物。我能总结的就是这些。呈现的是一个物体的肖像,还是人的肖像;是一座园林还是一个城市的面貌,都不重要。它经历了30年的岁月沉淀,慢慢地进入到身体里,成为我的一部分。这些年在旅行期间遇到各种文化,各种朋友。我们谈论不同的艺术,我们看到达芬奇、拉斐尔、卡拉瓦乔的画,还有在上海博物馆和苏州博物馆中大量的中国古代画家的作品。当我面对沈周的作品,发现这么多年过去,它们还像刚刚画完那样,水墨淋漓,实在精彩,我从来没有那么深地去理解中国画。优秀的艺术,不论创作时代与空间,价值是相当的。不需要过多去界定这是中国画,那是西方画。当代的我们已经很难被界定。

出版物介绍

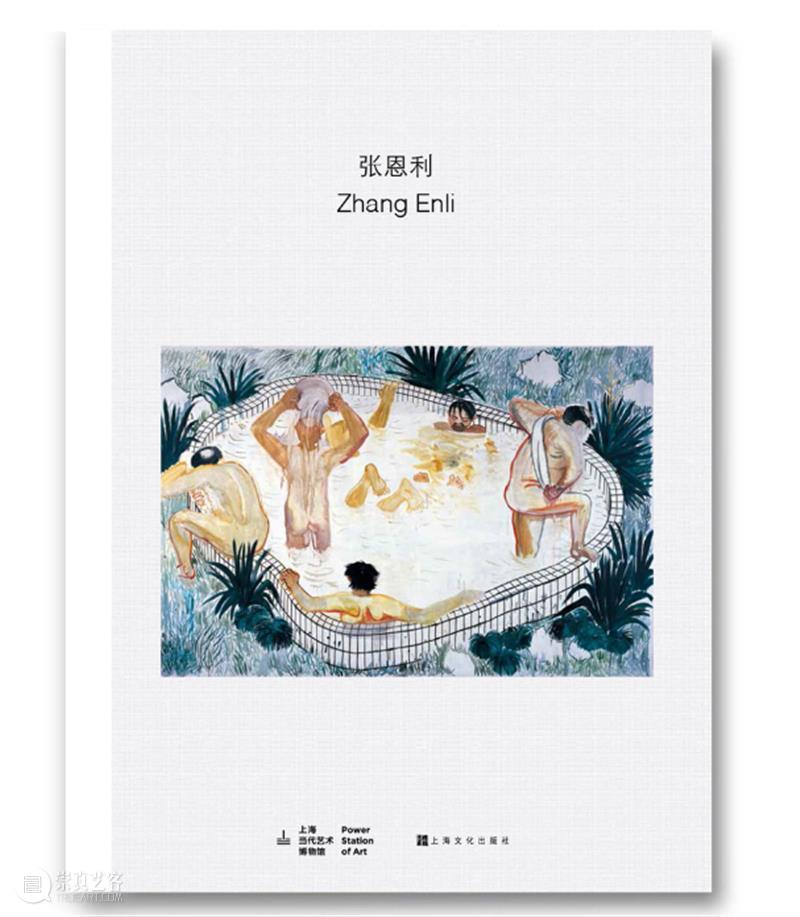

《张恩利》

定价:338元

开本:21*28 cm

页数:300页

出版社:上海文化出版社

购买方式:点击文末“阅读原文”,在线购买。

艺术家张恩利的同名画册《张恩利》是他三十年创作的一次回望与展望。从90年代聚焦人物及生存问题的具象绘画、千禧年后以蕴含时间痕迹的“容器”为主的静物画、近年来透析记忆与挖掘潜意识的意象画,到2007年开始,画布与画笔之外,一系列“空间绘画”,在张恩利笔下,无论是人的生命活动,还是日常的事物描绘,无关概念,都指向绘画本身。所有的呈现对于张恩利来说,既是表现,也是再现。

除了绘画本身的语言,本书还收录馆长龚彦,策展人侯瀚如以及艺术家本人的三人对谈,泰特美术馆国际艺术收藏总监,格雷戈尔·缪尔与德国施泰德艺术学院艺术史兼策展研究教授,菲利普·皮洛特的艺评,让他们带领读者在时间与空间的交响之中调动观者的身体经验,从而激发绘画这一最为古旧的传统媒介的潜在能动性,将我们牵引至全新的方向。

连着读

点击左方图片查看往期详情。

“会动的房间可以带给我们想象力的潜能”

“肖像描绘的是社会的概念”

“2000年的时候,所有人觉得吃是一种幸福”

“艺术不是‘接力棒’的关系”

相关展览

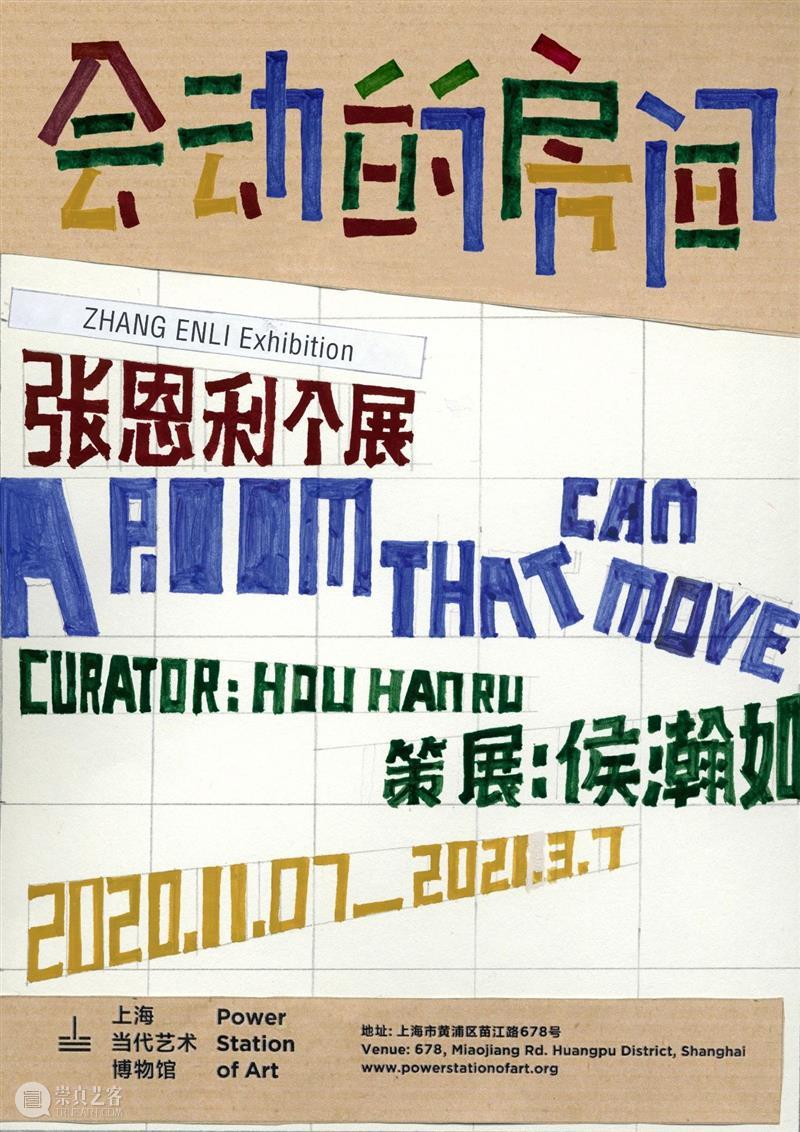

张恩利个展:会动的房间

A Room That Can Move

策展人:侯瀚如

展陈顾问:施勇

时间:2020年11月7日至2021年3月7日

地点:上海当代艺术博物馆 3楼、5楼

主办机构: 上海当代艺术博物馆

鸣谢:香格纳画廊、豪瑟沃斯、霍夫肯画廊

票价:免费

2020年11月7日至2021年3月7日,上海当代艺术博物馆(PSA)举办中国艺术家张恩利迄今为止规模最大、内容最为丰富的个展“会动的房间”。展览由侯瀚如策展,将集中呈现艺术家过往近30年艺术生涯各阶段的百余件绘画作品,以及根据PSA建筑空间全新创作的多件沉浸式绘画装置 “空间绘画”。此次展览将占据PSA的三楼、五楼及户外延伸空间,通过非线性的策展逻辑全面回溯张恩利自上世纪90年代初期至今盘互交错、始终不渝的绘画之路。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享