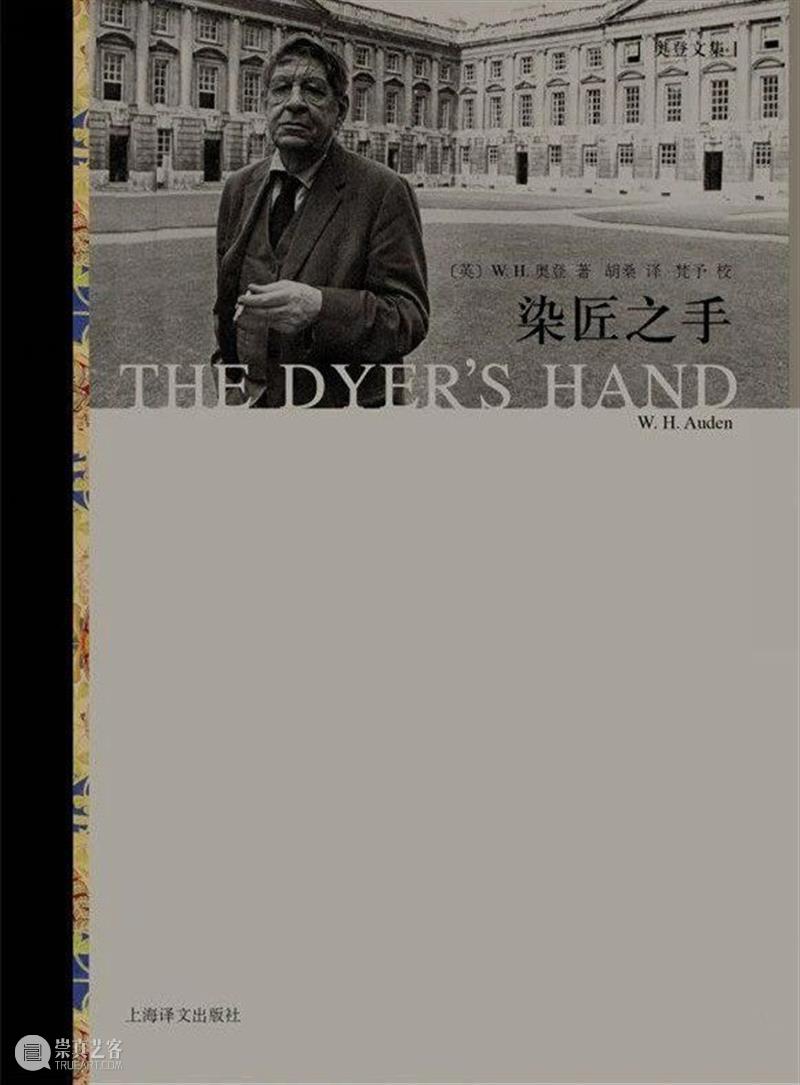

本期内容由《染匠之手》的译者胡桑推荐,片段摘取自《染匠之手》一书。《染匠之手》(The Dyer’s Hand)是英裔美国诗人奥登(W.H.Auden)的散文集。奥登在《染匠之手》中展现了他的阅读谱系的同时呈现了他对写作的深刻看法。在这本书里我们可以看到一个丰富博杂的奥登,一个敏感睿智的奥登,一个有着巨大同情心的奥登。

Vol.16 《染匠之手》

朗读者按

1939年奥登来到美国。1947-1959年,他主持耶鲁青年诗丛,推出了一批美国年轻诗人,如赖特、默温、安德里安娜·里奇、阿什贝利、霍兰德等。

W.H.Auden and Erika Mann pictured in the year of their marriage by Alec Bangham ©️Nation Portrait Gallery,London

在写诗之余,他也创作散文、随笔、评论。1962年结集出版的《染匠之手》(The Dyer’s Hand)是其最珍视的一本散文集。书中收录30余篇散文,包括1956年6月11日牛津大学诗歌教授就职演讲《创作、认知和判断》。另有数篇论述了莎士比亚的戏剧,还有关于劳伦斯、玛丽安娜·摩尔、弗罗斯特等诗人的评论,关于卡夫卡、韦斯特、狄更斯等小说家的评论,以及翻译歌剧的思考。

1939年,奥登(右)与衣修伍德

《染匠之手》(The Dyer’s Hand)整本散文集充满了睿智的文学思考和发现。他认为,诗歌不是魔术,是通过真理,使人清醒,为人解毒。他认为当代生活由于公共和私人领域发声的颠倒,诗人面对公共空间及其英雄,容易失语,现代诗的主人公是日常生活中的个体。他在莎士比亚作品中富有同情心地理解了福斯塔夫的喋喋不休和无所行动。讨论了兄弟-他人的分野,尤其是《威尼斯商人》中夏洛克作为“他人”的处境,也讨论了《奥赛罗》中“恶作剧者”伊阿古。他认为卡夫卡的小说是一种“探寻”故事,但传统故事是开放的,卡夫卡的世界是封闭的,主人公是一名囚徒。

《染匠之手》译者 胡桑

《染匠之手》摘选

*以下选段摘自《染匠之手》第一辑“序篇”《阅读》(节选)

在与作家的关系上,大多数读者奉行“双重标准”:他们可以随心所欲地不忠于作家,但作家永远、永远不可以不忠于他们。

《染匠之手》(The Dyer’s Hand)第一版书封

尽管,真正的文学作品经得住以各种不同的方式阅读,然而,这些方式的数目是有限的,并且可以按照一定的层次排列出来。有些阅读方式显然比其他的“更真实”,有些是可疑的,有些显然是错误的,有些则显得荒谬——比如倒着读一本书。这就是为什么,如果流落荒岛,我们宁愿身边带着一本出色的词典,而不是一部所能想到的最伟大的文学杰作,因为在与读者的关系上,词典是绝对顺服的,能够理所当然地以无限的方式对它进行阅读。

文学上有一种罪恶,我们不能熟视无睹、保持缄默,相反,必须公开而持久地抨击,那就是对语言的败坏。作家不能自创语言,而是依赖于所继承的语言,所以,语言一经败坏,作家自己也必定随之败坏。关切这种罪恶的批评家应从根源处对它进行批判,根源不在于文学作品,而在于普通人、新闻记者、政客之类的人对语言的滥用。而且,他必须能够践行自己的主张。当今的英美批评家,有多少是自己母语的大师,就像卡尔·克劳斯是德语的大师那样?

*以下选段摘自《染匠之手》第二辑 “染匠之手”《创作、认知与判断》(节选)

书目简介

作者简介

《染匠之手》

威斯坦·休·奥登|WYSTAN HUGH AUDEN

* 非特别注明图片均源于网络

文字整理&音频 / Mengyi

昊美术馆(上海)

图片©昊美术馆

HOW ART MUSEUM (WENZHOU)

图片©昊美术馆

特殊时期开馆时间

周二至周日 13:00-20:00(每周一闭馆)

📌暗号:进群

正在展出 Current

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (WENZHOU)

即将展出 Upcoming

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享