邓以蛰

邓以蛰(1892-1973),安徽怀宁人,清代著名书法家、篆刻家邓石如五世孙。本世纪二十年代前后,邓以蛰、宗白华二先生各自驰名于北方与南方文坛,故时人有“南宗北邓”之称。五十年代初,全国高等学校院系调整,邓、宗二先生相继来到北京大学,与朱光潜先生一同执教,为北大三位著名美学教授。

画理探微(一):论画之工具——“笔画”

文|邓以蛰

世人多以国画不注重颜色,与西画背道而驰,因论画之工具以明之;又以国画不重体圆,不画阴影,故无立体三面,乃论艺术之“体”“形”“意”诸事;国画既属扁平无三面,有何生命之可言?而价值安在?遂举气韵生动之理以祛之。三论既成,统名之曰画理探微。曰“理”曰“微”,原于实际问题少所涉及,抑聊事哲理之探讨焉尔!

一

《周礼·冬官》有云,“设色之工,画绘。”贾公彦疏云:“画绘二者别官同职,共其事者,画绘相须故也。”吾人读此,可知古代画与绘别为两事,不可混为一谈。吾以为今之所谓画者,亦只古代“画”之演变,绘则初不与焉,请试言其故。

古人之绘,必专主“色”。盖有二理焉。一则图绘之事起于视觉;视觉之始,先仅及于物之颜色,由颜色之划分,乃辨及物之形象,此为不易之理。苟其有绘事也,必颜色为先。二则图绘之事,终源于装饰以求美观,先民之所以为美观者初不外乎颜色,是又势所必至,盖为视觉所限耳。

以理言有如此。以用言则亦绘事为先,《尚书·皋陶谟》:“予欲观古人之象,日月,星辰,山龙,华虫,作会(即绘),宗彝,藻火,粉米,黼黻,缔绣,以五彩彰施于五色,作服,汝明。”古人用及于绘,则其绘终不能脱离于实用;徒附于实物之上,以明装饰之意耳。《曲礼》曰:“饰羔雁者以绘。”孔颖达疏谓“饰,覆也。……画布为云气以覆羔雁,为饰以相见也。”孔氏根据郑注,疏饰为覆,是否牵强姑不论,然饰之以绘,终无疑也。乡间婚嫁,聘礼所用之禽如鸡鸭等尚涂以颜色,犹或饰之遗意。周礼春官司常之官所掌之九旗,皆饰以物象;司服之官所司之服冕,皆绘之以章。是服常实物,无不绘也。汉唐诸儒多以尊彝如鸡彝,鸟彝,牺尊,象尊,为刻画此种禽兽之象于尊彝之上,后世实物发现,证其误解。但镂纹之上绘以颜色,或为不诬,盖古铜器之留有颜色痕迹者往往而有,正如希腊古雕刻与建筑,今之视为石色温润古雅者昔皆涂之颜色耳。古人云“绘事后素”,器物之初成也为素,素为朴质,必施绘于其上以为饰。绘之用实基于此。初不能脱离于器物,超脱乎质素,而别有绘事焉。

但绘事流传,在昔或随器用之销毁而绝迹。在今或因艺人之习用而弗彰;或融会于“画”理而失其能事,因绘与画本相须也,由今观之,绘之一事,鲜有能言之者矣。

二

今再言画。但于兹须先定一范围焉,即一必别画于绘之外;二必定为书画同源之画,然后言之方有根据也。

别画于绘,由前说观之,已不成问题。即或加尊彝之刻画以绘事,器用初成之素底仍加之以绘饰,亦毋害于绘与画为二事,因二者只“共事”“相须”,而非一事也。

于是,先举书画同源之说,以渐及于画之本身。兹先言书,但书有二义,又不可混。用笔画以书字,所谓书法,一义也;书者如也,字字相如也,所谓六书之书,是指字而言者,又一义也。先言字体之书。此书也即字矣。字之为言孳也,孳生也,此必一字之生于他字矣。字之相生,又必有一字为字之母。抑不闻乎?六书以象形为先。所谓象形者不外乎画物之形以象之耳,然则象形,其“画”矣乎?是字之母必为画矣。

字与画不同之点,即画为画一物而止为一物,不能画画相如。若其相如也则成为字矣,故书者如也,如其字即如其意,是字之所以代结绳,其功大矣。字生于画,尤有一证,即虚字孳生于实字,如“为”、“焉”、“能”等字其源皆为象形之兽类字,乃实字也,今因字字相孳生——虽为假借——而为虚字;虚字皆词也,词为言词;言词中表情之虚字且由象形之实字而来,字与画之渊源可知矣。然画与字之间有否一体足以表示画与字蝉变之迹者乎?曰,有。余曾见一剑柄(现藏巴黎Cernaschi博物馆中),柄上花纹为两边一致对称的,倘由中缝拆台,可吻合无差,花纹中有如字形者似由象鼻之形而来之“自”字,是此花纹表示一意思无疑,洵可当字读也;却又是整个花纹以装饰此剑柄,是其为画也亦无疑矣。既画矣而又为字,此岂非“文字画”而足以代表画与字蝉变之迹者乎?若蝌蚪、鸟篆实亦“文字画”之稍进者耳。

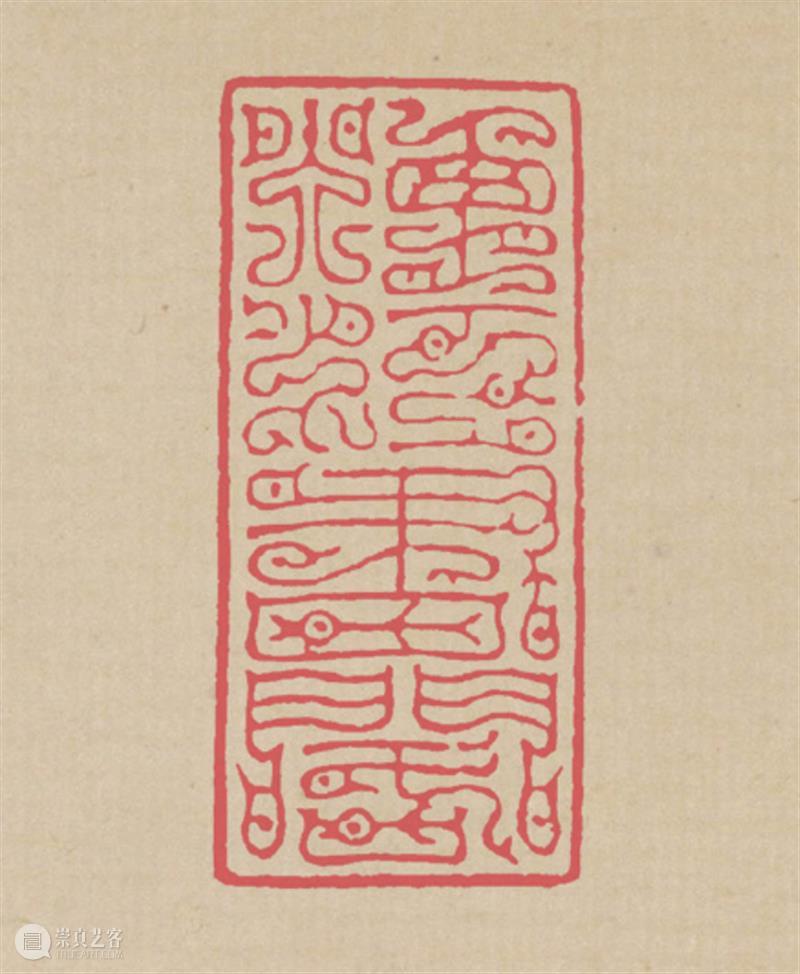

方介堪鸟虫篆:烟江书阁

抑有进者,殷之甲骨文,俨然文字矣,然其排列与读之之法往往仍保存此花纹之对称的——一切钟鼎彝器上之花纹之一致的对称的——之形式,此更足见中国文字,甚而至于后之骈偶文体有与花纹同源之概!然则古代字体(虽文体)由画(花纹)而来,其渊源之深,不亦明且显乎?

三

字体渊源于画,此义既明,兹再言书与画之法。法者工具也,即用以书,用以画之工具也,此工具为何?曰“笔画”而已矣。书用此“笔画”,画亦用此“笔画”,许叔重训画为畛,象田畛畔,所以画也,可引伸之为物之界线,物之轮廓。描取物之轮廓以成画,则此画也若纯由法上观之,只“笔画”耳,勾描耳,初无涉于物体之形象也。至于“笔画”之所以出,刀以刻之,玉箸以漆之,毛笔以画之,因用具之变,形成“笔画”之异趣固有之,然于“笔画”根本之法犹为一贯。

今进言画之“笔画”,吾兹所谓画乃别于绘之画,而又与绘共事相须之画也。古之绘既随器用而消灭,古之画独可见乎?曰相当可得见也, “画绘二者别官同职,共其事者,画绘相须故也。”若画与绘共事而相须,则二者之关系,如今之设计图案者与加描颜色者之关系,绘不存,画亦无独存之理。唯此须分别言之。画绘有施于服常(旗)者,有施于器用者,有施于易于销毁之器用者,有施于金石之器者。服常易毁,而金石难销。绘主颜色,迹象易脱,画则因所画之器物不同而异其术。石器也,陶器也,铜器也,或刻而画之,或描画之,或镂,或错,或平脱,或范铸,皆画也。器存而画存矣,故曰相当可见。

战国 宴乐渔猎攻战纹图壶

刻画,镂错,范铸,平脱,其为艺各殊,其法宁得相同乎?其花纹宁得皆为“笔画”耶?曰,艺虽不同,而其法则一。何者?三代铜器也,汉代陶画与石刻也——晋唐之画也,其为艺可谓悬殊,然其法——用以构成花纹与画之法——终为同一之“笔画”耳。今为申说之便,不妨由后以及前。

晋 顾恺之 女史箴图局部(隋唐官本)

于是,先言晋人之画。实际晋人之画吾人无从得见其真迹矣。然伦敦英国博物院所藏之《女史箴图》,即非顾恺之真迹,以书箴之字体察之,亦当在隋唐之交,而必为顾恺之原本之摹本无疑。又张僧繇之没骨法,世亦无传本,但宋徽宗之山水,间有效其法者,以宋内府收藏之富,徽宗得传其法,理有固然。或摹或仿,顾张遗法,略可想见矣。

(宋徽宗)赵佶 桃鸠图

就以上诸迹考之,勾勒皆为中锋铁线描。《女史箴图》描法为黑线之上加勾朱纹。朱纹或即绘之遗意耳。徽宗所仿之没骨,亦用中锋细线勾山之轮廓,馀但用粉或赭色染之,亦可见画与绘参用之意,但勾线处终为画耳。以上诸画其笔画无不为中锋细描。然则中锋细描之法为晋六朝作画唯一之工具矣。

高句丽古墓壁画 五盔坟四号墓 墓室北壁(玄武)

再进而言汉石刻与陶、漆画。陶、漆画多以禽兽如四神与人物为体材,画之之法,先用线纹勾物象之轮廓,再用颜色绘之。此法实与古时壁画作风无异。如近时朝鲜发现高句丽遗迹,古墓中有壁画,画苍龙,玄武,天人,神仙,仕女,俱见汉及魏晋作风,盖高句丽承袭乐浪之汉代文化故也。以汉代陶漆画与此墓中壁画合观,几成一序统,所异者只笔画之古拙与流丽之分耳。流丽者盖又与六朝同趣矣。

汉 彩绘陶方壶

在陶漆画与壁画有如此,在汉代铜器如铜盘铜镜,其花纹或为四神,或为人仙,其制作或为镂错,或为范铸,其图纹意趣若纯由笔法上观之,仍为一致之“笔画”耳。此“笔画”与魏晋六朝“笔画”如顾、张之所用者,除古拙流丽之差者外,有以异乎?无以异乎?

汉 武梁祠堂画象

至若汉石刻如山东孝堂山与武氏祠等,虽有阴刻阳刻之分,阳刻略如极浅之浮雕如武氏祠两城山诸石,但人物车马,衣纹动静之态,无分阴阳刻,一皆以中锋细线勾描之。若朱鲔墓石,其中人物衣冠,器皿陈设,精者几与《女史箴图》笔调无二致。宋人沈存中称为汉物。 (见于《梦溪笔谈》)朱鲔为汉平狄将军扶沟侯,其墓室容有后人重修,亦不能去汉过远也。

「朱鲔石室」西壁第6石下层人物画像

「朱鲔石室」东壁第1石守门犬画像

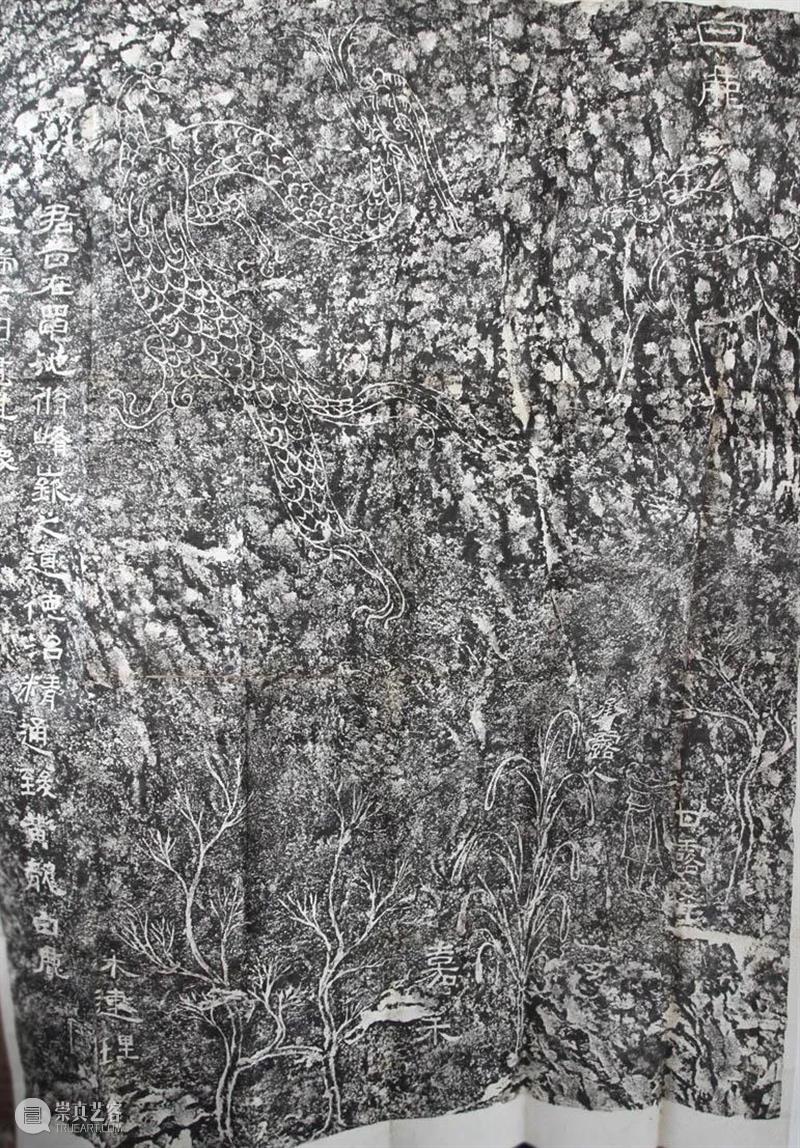

又如摩崖《西狭颂》,文中称武都太守李翕因德政而致黄龙,嘉禾,连理,甘露之瑞。附近鱼窍峡(陕西成县)亦有黾池五瑞摩崖画并铭,铭中虽无李翕之名,所铭之事则与《西狭颂》同,故此画必与《西狭颂》同时。画中所画黄龙,自鹿,连理,嘉禾诸瑞物, “笔画”无不为中锋细线,其生动流丽之致又几与《女史箴图》无二矣。其泰室,开母,少室三阙之石刻,龙虎车马,蹴球跳踏诸图,其生动流畅之力又与陶画,铜错,高句丽墓中壁画打成一气。盖六朝所倡之气韵生动,实极盛于汉代艺术耳。

黾池五瑞图

由是观之,晋人之画又与汉代何以异乎?曰,无以异也。今更言三代铜器,三代铜器之花纹为图案式,迥与汉代动物之描写不同,其间转变之迹可得见乎?周代铜器有所谓猎壶,制作多为金银错,其花纹一变图案式而为人物禽兽动作之描写如田猎之景。此与汉石刻如武氏祠诸石中有桥上陆战、桥下水战与描写行人来往穿插之状,除衣冠有殊,馀几无不同矣。猎壶固有属于汉代者,然生类动作实状之描写,要不自汉代始耳。若金错与石刻制作之不同,亦犹汉石刻与晋唐画本之不同,无碍乎“笔画”之法之一致也。至于图案式之花纹,下可与猎壶同属铜器类,其制作间亦有为金银错者,上可与“文字画”或金银错或宝石嵌如所谓夏嵌成一序统,因其花纹亦为片段的,每段必有中缝,缝之两边必为对称的,一致的。夔文(实为鸡文)饕餮(实为牺牲之首)又似为文字画之文字部分之转变,故特别显著,雷文为背景,似为文字画之纯画之部分之演变,故其纹细微。要之,图案式之花纹与前述剑柄之花纹,渊源上固无分歧耳。

三代铜器之花纹,汉代之陶画、石刻,魏首六朝之“画”,皆为“画”之序统,其法一皆以中锋细描之“笔画”为主。然则唐宋元明之画亦得属于此序统,画法亦皆出于中锋细描之“笔画”耶?曰,乌乎不然?唐画真迹,世虽罕见。 (王维人物《伏生授经图》,山水《江山雪霁卷》与梁令瓒《五星二十八宿神形图卷》皆传世瑰宝,昔只见影印,不若《女史箴图》及敦煌发现诸佛像,在伦敦巴黎时幸得饱看多日,但《伏生图》衣纹轮廓皆中锋细描,《雪霁图》皴法正是董香光所云“唐人山水皴法皆如铁线,至于画人物衣纹亦如之”之铁线皴也。梁图为高古游丝描法,但略参用侧笔。)

唐 王维(传)伏生校经 大阪市立美术馆

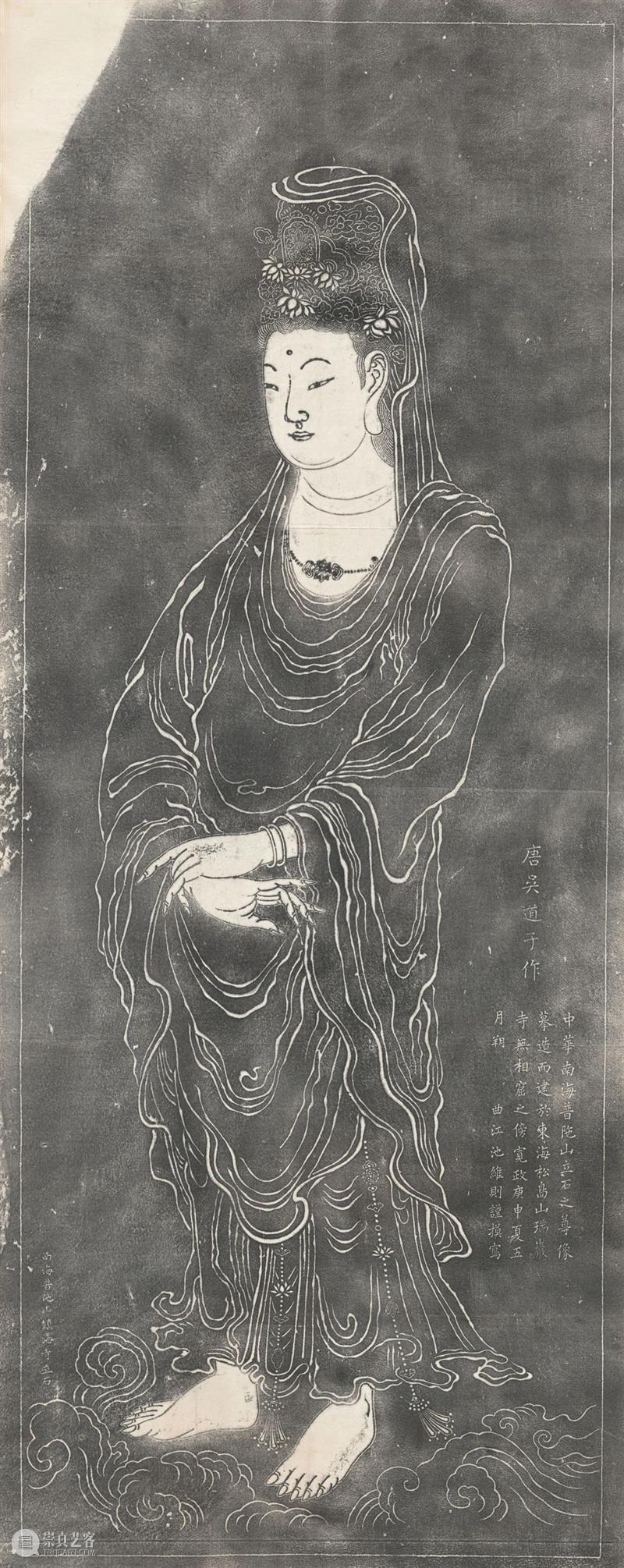

然就宋元人之临摹,犹可窥见一般。就人物画言,北宋之李龙眠,元之赵松雪,皆师法晋唐者也。赵松雪尝云: “宋人画人物不及唐人远甚,予刻意学唐人,殆欲尽去宋人笔墨。”龙眠松雪两家人物俱用中锋。可见唐人人物笔法,初与晋人无二致。及吴道子始变铁线描而为兰叶描,于中锋之外加用侧锋,浸假朴茂神全之气流为纵横飘荡,而人物画乃失旧观。

唐 吴道子 观音菩萨像拓片

巴黎伦敦所收敦煌石室所出诸画本佛像,虽为通常制作,大致精工绢本多用中锋铁线描,纸本草率者因其笔锋不炼,往往流为侧锋。予又曾在巴黎桂乐第( Cultig)宅中见一古画断片,出于巨鹿地下瓷瓮中,瓮为宋定瓷。图中所画为四人手执球竿骑马上共作波罗球戏,当为唐画,笔墨并极生动,但其用笔则为侧锋,虽无道子之精炼沉着,要为道子之流绪也。其轻率之致端由其侧锋笔调中流出。因之,乃觉侧锋出于笔墨之轻率者耳。于是知正锋转为侧锋,其间实间不容发,无足异也。

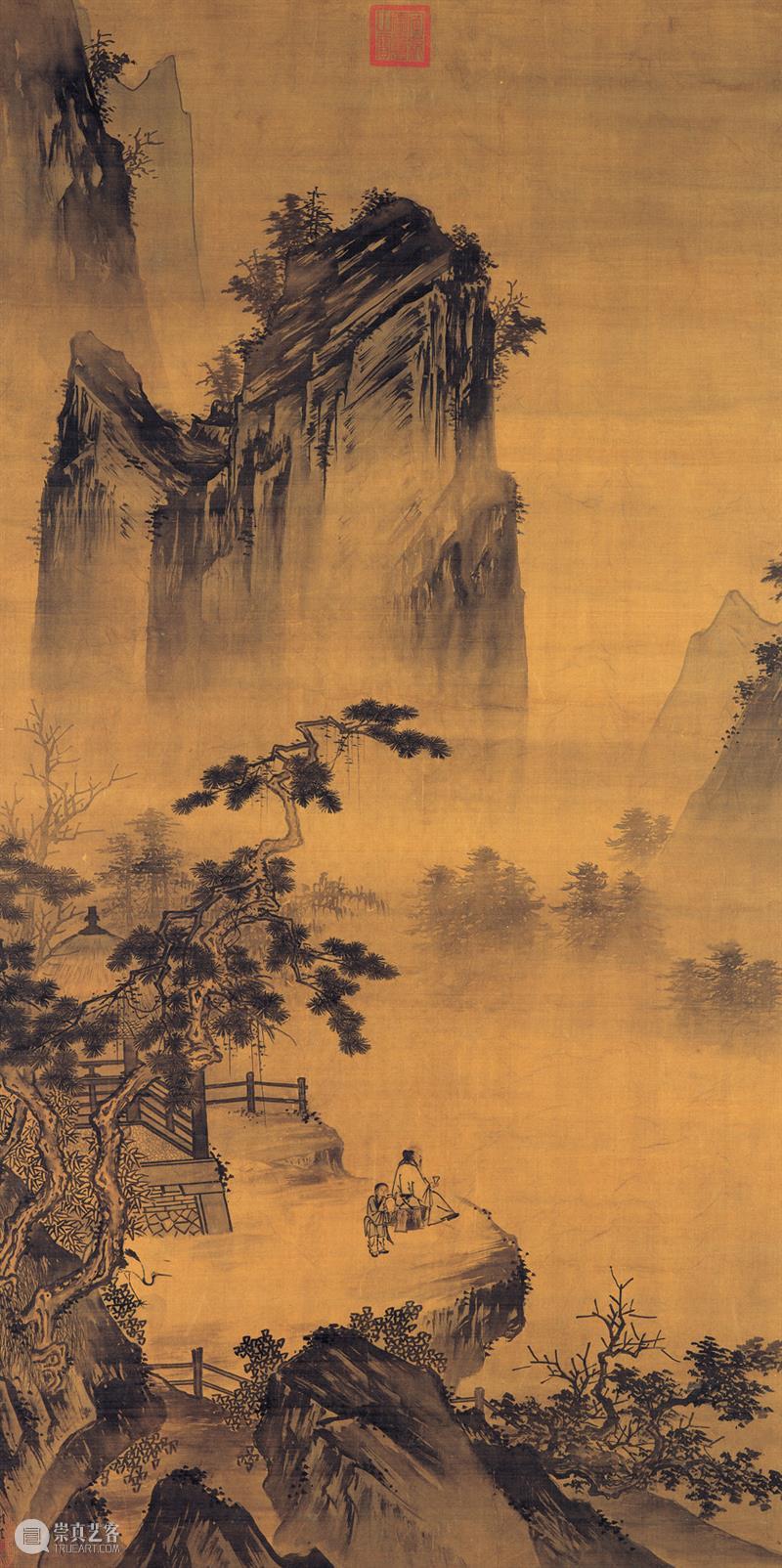

就山水画言,所谓南北宗亦由笔法分派。南宗用中锋演为披麻皴,北宗用侧锋演为斧劈皴。然北宗祖师大李将军其初仍用中锋铁线勾取山石之轮廓,再以金线提起折角,以成其金碧钩砍之形势,初并未用斧劈皴,使于笔调显一种砍削之势也。观乎宋室诸赵如伯驹伯骕之师法二李者即可知矣。斧劈皴实开于南宋之李唐、马远、夏珪等而成为明之浙派如戴进、张路等。北宗之祖,若不论其山水之形势,笔法上仍出发于中锋也。除此一点,则清人布颜图于其《画学心法问答》中所论南北二宗颇能撮要,今特录之,以实吾说。

东晋以来,有顾长康,陆探微,张僧繇,为画家三祖。虽有尺山片水,亦只画中衬贴,而无专学。迨至盛唐,王右丞与友人裴迪诗酒盘桓于辋川之别墅。思图辋川,以标行乐。辋川四面环山,其巉岩叠巘,密麓稠林,排窗倒户,非尺山片水所能尽。故右丞始用正锋,开山披水,解廓分轮,加以碎点,名为芝麻皴,以充全体。遂成开基之祖,而山水始有专学矣。从而学之者谓之南宗。

唐宗室李思训开勾砍法,用笔侧锋,依轮廓而起之,日斧劈皴。装涂金碧,以备全体,其风神豪迈,玉笋琳琅。便与右丞鼎足互峙,媲美一时。其子昭道,号小李将军,箕绍父业,一体相传,皆成开基之祖。从而学之者谓之北宗。

惟宋室赵家诸辈,少得其仿佛。其南宋之刘李马夏,以及明之张戴江汪辈皆纵笔驰骋,强夺横取,而为大斧劈。遂致思训父子之正法心学,沦丧其真,而杳失其传矣。

师法南宗者唐末洪谷子荆浩将右丞之芝麻皴少为伸长,改为小披麻。山水之仪容已备。而南唐董北苑更将小披麻再为伸长,改为大披麻。山头重加墨点,添以渲淡,而山水之全体备矣,至北宋之关同,巨然,李成,范宽,郭河阳诸辈群起,各抒己长,扩而充之,而山水之学始大成矣。

若元之黄王倪吴谨守南宗,师法北宋。虽学力不逮,其墨质干淡,笔势浑沦;而云烟之变灭,山水之苍茫,由是出矣。

盖山水画学,始于唐,成于宋,全于元。

宋 马远 举杯玩月图

宋 马远 举杯玩月图

南宗主要笔法之披麻皴脱胎于正锋。北宗笔法之斧劈皴脱化于侧锋。是山水皴法出于“笔画”,从可知矣。唯侧锋易于取物之形势,故成勾砍之法。勾砍者其用笔但为涂抹耳,绘或有之,其于画之能事实背道而驰。盖兹之所谓画,别于绘之画也。别于绘之画,乃书画同源之画,书亦用此法,画亦用此法之画,非混于绘之画也。混于绘之画,北宗也;别于绘之画,南宗也。

北宗,今画也;南宗,古画也。混于绘,绘已不可知,画亦沦亡;别于绘,乃画之所以为画也。若欲画之不沦亡,其唯法古乎?赵松雪之言曰:“作画贵有古意。若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自为能手。殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也?吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。此可为知者道,不为不知者说也。”(明张丑《清河画舫录》)松雪当南宋之末,院体北派风行,“今人”盖指此辈耳。此辈破古之正锋画法,而唯物之形势是迷,强夺横取,浓抹巧触,只图快目。此于绘则不知,于画则渐失其原意矣。故曰“贵有古意”。古之书法,只是中锋。以中锋笔法作画,再比之于浓艳勾砍之院体北派,似乎简率。但古意古法唯简率差能近之,其谁能识之哉?松雪又有诗:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若也有人能会此,须知书画本来同。”于是,再看松雪真迹如其人物禽兽,山水竹木,其用笔未有一笔不中锋者,故其浑润天成有如《鹊华秋色》之神功矣。以松雪为领袖,故有元一代为山水画之大成,古法之复兴。洵不诬也。

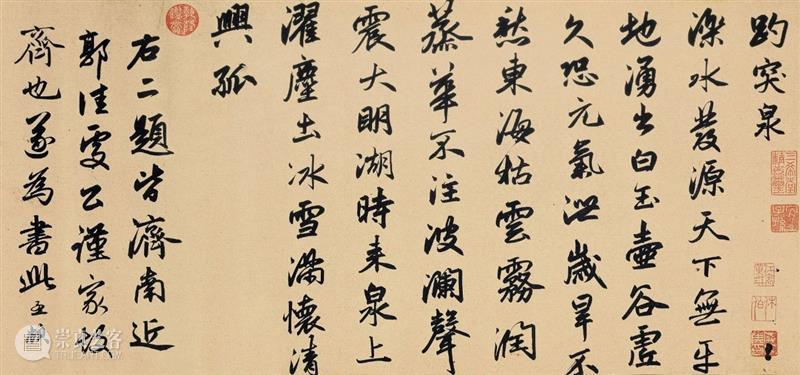

元 赵孟頫 趵突泉诗卷

四

吾人既知今之所谓画乃古之“画”之序统,而非绘。其唯一之工具只是中锋之“笔画”。画用此“笔画”,书亦用此“笔画”。近人乃以为书画同源之说起于土大夫画或文人画之后,而为后人矫揉造作之论。弄笔也,墨戏也,凡放弃画学根本之法,一意轻率放肆,所谓写意画,皆此理论所造成。援书入画,正画学之所以衰微也。若明唐志契《绘事微言》中所言“山水原是风流潇洒之事,与写草书行书相同,不是拘挛用工之物。如画山水者与画工人物,工花鸟一样描勒,界画,妆色,那得有一毫趣味。”但风流潇洒,乃态度之事,“与写草书行书相同,”盖言态度须相同也。且只说山水要如此,未及一切画法也。如论画法,则布颜图《画学心法问答》练笔法条中有云:

练之之法,先练心,次练手。笔即手也。古人有读石之法,峰峦林麓,必当熟读于胸中。盖山川之存于外者形也。熟于心者神也。神熟于心,此心练之也。心者手之率,手者心之用。心之所熟,使手为之,敢不应乎?故练笔者,非徒手练也,心使练之也,练时须笔笔着力,古所谓画穿纸背者是也。拙力用足,而巧力生焉。巧力既出,而巧心便随巧力而出矣。巧心巧力,互相为用。

又于用笔法条曰:

用笔者,使笔也。古所谓使笔不为笔使者即善用笔者也。画家与书家同。书家用笔必须气力周备,少有不到,即谓之败笔。画家用笔亦要气力周备,少有不到,即谓之庸笔弱笔。故用笔之“用”字最为切要。用笔有起伏。起伏之间,有折叠顿挫婉转之势。一笔之中,气力周备。而少无凝滞,方谓之使笔,不为笔使也。此等笔法,当施之于山之脉络,石之轮廓,树之挺干。

若是者方是画学根本之法。工夫全在练字上,岂轻率放肆弄笔戏墨者所可同日而语?“骨气形似,皆本于立意,而归乎用笔,故工画者多善书。”在唐之张彦远固亦为是说矣。从法上言,画与书用笔之相同者有如此;从源流上言,书体生于画亦既如上述矣,然则书画同源之说,岂偶然哉?因二者发轫之工具——“笔画”——原为一致也。

来源:《邓以蛰全集》,安徽教育出版社。

邮箱:meixuewenzhai@126.com

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享